まだ元気は出ないけれど、

気になった、

大河ドラマのことを書いてみますね。

古典苦手ですし、

歴史にも詳しくないのですけれど、

大昔を想いだして初歩的なことを、

私自身のおさらいにです。

(外国の方もいらしてくださってるのでフリガナをつけておきます)

°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°光る君へ°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

18回で一条天皇は、

道長に内覧(ないらん)宣旨(せんじ)を出したという、

話がありましたね。

内覧とは、

天皇に奉る文書や、

天皇が裁可する文書など、

一切を先に見る役目ですが、

令外官(りょうげのかん)ですので、

官位表には載ってません。

律令の「令」にない役職だから、

令外官。

大宝律令は701年(大宝元年)

養老律令は718年(養老2年)

摂関政治もその後ですので、

摂政・関白も令外官です。

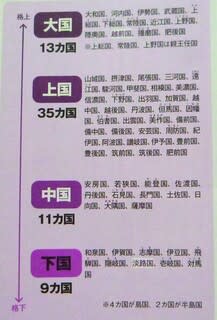

(表はネットより)

一番上の、

太政大臣(だじょうだいじん)は最高職であるのですが、

実務を行わない名誉職で、

ふさわしい人がいない場合は、

空席とのこと。

また左大臣・右大臣とありましても、

同列ではなく、

左大臣が総理の役目なら、

右大臣は副総理のような役目だそうです。

道長は疫病流行の995年に右大臣になり、

左大臣は居なかったのですから、

一気に公卿(くぎょう)のトップ。

妻の倫子と義母がオホホと笑ってましたね。

なお関白のほうが、

左大臣より上位のようですが、

史実でいけば道長は翌年左大臣になり、

その執政の20年間は、

摂政(せっしょう)も関白(かんぱく)も、

置かなかったそうです。

摂政や関白は、

左右大臣より地位は高くても、

貴族の重要な会議に、

出席することができませんから、

道長は地位より実際に政(まつりごと)ができるほうを、

選んだのですね。

ドラマでいえば、

まひろ(紫式部)との約束を実行しようとしている、

というところでしょうか。

関白になりたかった、

伊周は内大臣のままでした。

内大臣は左大臣・右大臣に次ぐ官職で、

これもまた令外官。

右端の蔵人所(くろうどどころ)とは、

注1に、

天皇の秘書課みたいなところのようだと、

書かれてますが、

ボヤキの藤原実資(秋山竜次さん)が、

蔵人頭(くろうどのとう)でしたよね。

「いよいよ伊周か、よろしくない流れであるな~」

と言われてましたが、

彼は時世をよく読んでますね。

このあたりのことも日記(小右記)に付けてあります。

実資は仕事をキチンとする人だったようで、

蹴鞠(けまり)も上手だったらしい。

道長は少し遅れて日記を書き始めますので、

(残存するものでは998年)、

この辺りのものはありません。

女院(にょいん)詮子の道長夫婦に対する叱責や、

一条天皇への、

「母を捨てて妃のいうことを聞くのですか」と、

鬼気迫る演技は凄かったですね。

本当に、

あんな言い方をしたのかはわかりませんが、

何より詮子は、

一条天皇の母なのですから、

こうした人選には、

相当大きな影響を与えたことでしょう。

そして、

妃である定子に言う兄の伊周(これちか)の言葉。

「皇子を産め」「悔しかったら皇子を産め」の殺気立った演技。

これまた恐ろしいほどでした。

そのような中で、

一条天皇(塩野瑛久さん)は美しく、

静かなたたずまいでいいですね。

静かだと言えば、

妻殺し・母殺しの道兼の死を知った、

まひろの父とまひろの語らい。

「さぞや無念であったろう。しかしこれで良かったのかのう」

「あのお方の罪も無念も全て天に昇って消えますように」

この父(為時)と娘(紫式部)の描かれ方には、

いつも心打たれるものがあります。

そして月夜に、

道長とまひろは互いに引きあうように、

想い出の廃屋に出向きますが、

まひろの心の声だけで静かに別れます。

私ども視聴者には、

かってのシーンが思い浮かぶので、

いろんな想いが交差しますよね。

何だか、

動と静の回でした。

(ドラマの写真はNHKよりお借りいたしました)

マイルーム脇の庭では白のリラに代わり、

紫のリラが咲いてます。