関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

〔 参考文献 〕

『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)

『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)

を示します。

----------------------------------------

それでは、順にご紹介していきます。

■ 第0番 愛鷹山 三明寺(さんみょうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

公式Web

沼津市大岡4051

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:静岡梅花観音霊場第65番

授与所:寺務所

当初、伊豆八十八ヶ所の専用御朱印帳頒布・ご不在札所の御朱印代理授与などは、修禅寺の「札所0番」で対応されていましたが、近年、沼津の三明寺がこの役割を担われています。

霊場公式Webの寺院一覧には第0番札所として掲載され、伊豆八十八ヶ所第0番の御朱印も授与されているので、正式な札所となっている模様です。

三明寺は沼津市北部の長泉町寄り、門池公園のすぐよこの高台にあります。

東名高速道路「長泉沼津IC」からもほど近く便利のよいところです。

伊豆八十八ヶ所の札所ではほぼ北端、伊豆の入口、沼津市内に手引き所があるのは戻り行程がなく便利です。

ただし、伊豆88遍路の紹介ページには「伊豆霊場振興会の関係者が常駐している訳ではありませんので、ご了承ください。」とあるので霊場会の事務局寺院ではなさそうです。

公式Webによると、沼津市本郷町にあった室町時代開創の瑞眼山光明院を、平成14年(2002年)の曹洞宗開祖道元禅師750回大遠忌を期して景勝地の門池に移転しました。

草創は平安時代、真言宗の愛鷹山 参明寺という名刹が存在し門池を含む公大な寺地を有していたことから、音が通じる「三明寺」に改称したようです。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 本堂

本堂は、千葉県茂原市の日蓮宗実相寺旧本堂を禅宗様式に改装・建立したもの。

入母屋造銅板葺で向拝上に大がかりな千鳥破風を興し、手前に附設した向拝屋根には軒唐破風を設えて、変化に富んだ意匠です。

水引虹梁両端に獅子・象の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股。

向拝柱には「静岡梅花観音霊場第65番」の札所板、向拝見上げには寺号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 門池不動尊

本堂向かって右に御座の6メートルの不動明王立像(門池不動尊)は存在感を放たれ、密寺かと思うほどです。

御本尊の酒糟地藏菩薩は、室町時代足利尊氏公奉納と伝わり、沼津市の有形文化財に指定されています。

山内掲示には、村民の祈願を受けた地蔵菩薩が貴人に姿を変えて酒を搾って酒を売り、その家を富ませたという由来が記されています。

本堂向かって左手の階段うえには、南足柄の大雄山最乗寺道了大薩埵を勧請されたという道了堂があり、こちらは当山鎮守のようです。

その左手には、いいなり地蔵尊、地蔵尊坐像、銭洗弁天、魚籃観音、御印章供養塔などが整然とならびます。

尊像はいずれもおだやかでやさしいお顔です。

【写真 上(左)】 道了堂

【写真 下(右)】 寺務所

御朱印は本堂向かって左手よこの寺務所にて拝受できます。

専用納経帳など、伊豆八十八ヶ所霊場関連グッズもこちらで頒布されています。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 地蔵菩薩 /主印はいずれも地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)

【写真 上(左)】 専用納経帳

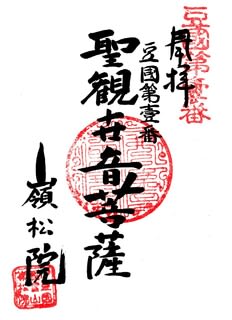

【写真 下(右)】 御朱印帳/嶺松院

〔 地蔵菩薩の絵御朱印 〕

〔 門池不動尊の御朱印 〕

〔 道了尊の御朱印 〕

※すみません、いろいろと忙しかったので「静岡梅花観音霊場第65番」の御朱印については聞きそびれました。

■ (旧)第1番 観富山 嶺松院(れいしょういん)

伊豆市田沢129

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:伊豆天城七福神(弁財天)、中伊豆観音札所第33番

授与所:本堂横、ないし第2番弘道寺

※現在、こちらの寺院は第1番札所を外れられ、第1番札所は伊豆の国市四日町の長徳寺に変更となっています。

記録の意味で記事は残します。

発願寺の嶺松院は、月ヶ瀬温泉にほど近い県道349号修善寺天城湯ヶ島線沿いにあります。

寺伝によると、大同年間(806-810年)(延暦年間(782-805年)とも)、弘法大師諸国巡錫の途次、この地で村民が病に苦しんでいる姿に接され草堂を建立、薬師三尊、十二神将を勧請、病気平癒・疫病退散の加持を修され村民を救われたのが開創といいます。

『豆州志稿』には「田澤村 宮上最勝院末 本尊聖観世音 昔ハ庵也 佛山和尚ヲ祖トス 永禄四年(1561年)寺トスト云」とあります。

『霊場めぐり』には、永禄四年(1561年)、僧真亮創建で旧は小庵。最勝院十一世僧仏山(慶長十年(1605年)寂)寺となす、とあります。

-------------------

湯ヶ島温泉から約3㎞。狩野川右岸の山腹、田沢集落にあり、対岸は月ヶ瀬。

本堂は寄棟造銅板葺平入りで桁行きがあります。向拝柱はなく正面桟格子戸。

扁額はないですが、門柱に院号と「伊豆國八十八ヶ所 第一番札所」の札所板が掲げられ発願所の雰囲気を盛り上げています。

現在の御本尊は聖観世音菩薩ですが、本堂には薬師三尊、十二神将、地蔵菩薩などが奉安されているそうです。

パワスポ感ある奥の院は伊豆天城七福神の弁財天霊場でもあり、弁財天(別名縁結び弁天)の御朱印も授与されています。

御朱印は嶺松院、第2番弘道寺いずれかで拝受できますが、三寶印のデザインが異なるようです。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

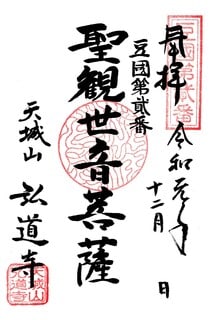

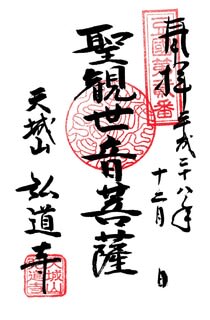

● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳/嶺松院

御朱印帳/弘道寺

〔 伊豆天城七福神の御朱印 〕

● 弁財天 /主印は三寶印

御朱印帳

■ 第1番 瑞応山 長徳寺(ちょうとくじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆詣Web

伊豆の国市四日町1027

臨済宗円覚寺派

御本尊:延命地蔵願王菩薩

札所本尊:延命地蔵願王菩薩

他札所:

授与所:庫裡

伊豆の国市仁田、原木、韮山、長岡あたりはふるくから伊豆國の中心で多くの寺院があり、伊豆中道三十三観音霊場、中伊豆観音札所など、ふるい霊場の中核エリアでした。

長徳寺は霊場札所ではなかった模様ですが、閻魔様・地蔵尊のお寺として知られているようです。

ご住職は気さくで話のお上手な方で、山内を案内していただけました。

現在は臨済宗円覚寺派ですが、往時は関東十刹に数えられた奈古谷の名刹・国清寺の影響が強かったようです。

伊豆詣Webによると、開創は延文年間(1356-1361年)とも伝わり、開祖は大拙祖能和尚。

大拙祖能和尚は足利義満公の駿河太守であった大江氏の帰依を受け、円融天皇より広円明鑑禅師のおくり名を与えられ、円覚寺の第四十世、建長寺の第四十九世などを歴任されたという高僧です。

『豆州志稿』には「四日市村 臨済宗円覚寺派 奈古谷國清寺末 本尊地蔵 慶安(1648-1652年)中ノ創立也 建長寺十三世廣圓和尚初祖タリ 島昔ハ庵也 佛山和尚ヲ祖トス(永和二年(1376年)唱滅ス) 本尊ヲ河越地蔵ト云 運慶ノ作ナリト傳フ」とあり、やはり開創は室町時代まで遡るようです。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 本堂

山内は芝生メインで広々と明るいイメージ。

入母屋造桟瓦葺流れ向拝で水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に板蟇股。

御朱印見上げには山号扁額を掲げています。

御本尊は延命地蔵願王菩薩で「河越地蔵」とも呼ばれたようです。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 扁額

本堂向かって左手の十王堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁両端を設えています。

屋根勾配が急で、引き締まった印象の堂宇です。

【写真 上(左)】 十王堂

【写真 下(右)】 霊場の幟

十王堂には十王尊と地蔵菩薩・閻魔大王・奪衣婆が安置されています。

十王堂の主座は閻魔大王の例が多いですが、こちらでは主座に地蔵菩薩が御座されます。

『十王経』などでは地蔵菩薩と閻魔大王は同体、もしくは閻魔大王は地蔵菩薩の化身ともされ、奪衣婆さんは閻魔大王の妻とされるので、こちらの尊格構成は儀軌類にもっとも忠実なものなのかもしれません。

三途の川を渡り終えた亡者は、現世の罪過や善根功徳の軽重を問うため七日ごとに七回の裁判を受けることになりますが、三十五忌に閻魔大王の裁判があり、四十九日忌に判決によって六道(地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人間道・天上道)に導かれるとされます。

日本の地蔵信仰では地蔵菩薩は六道(とくに地獄)の責め苦から衆生を救う役割を果たすといいます。

閻魔大王=地蔵菩薩ですから、地蔵菩薩は閻魔大王として六道(とくに地獄)に送られた衆生を、みずから救われるということになります。

伊豆八十八ヶ所には閻魔大王ゆかりの札所は比較的すくないので、第1番からいきなり閻魔大王・奪衣婆の洗礼を受け、現世の罪過や善根功徳、六道輪廻について考えさせられる札所構成は、なかなかのものかと思います。

御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受。閻魔大王の御朱印も授与されています。

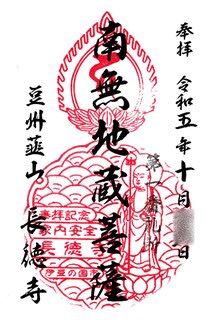

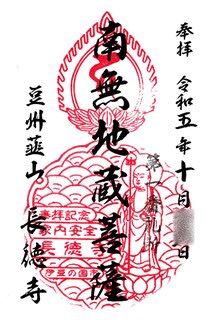

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 地蔵菩薩 /主印はいずれも地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 閻魔大王の御朱印 〕

■ 第2番 天城山 弘道寺(こうどうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市湯ケ島296

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:伊豆天城七福神(福禄寿)、中伊豆観音札所第35番

授与所:庫裡

第2番弘道寺は、第1番から天城街道を南下した、湯ヶ島温泉郷の東側の山ぎわにあります。

寺伝によると、弘治年間(1555-1558年)、最勝院七世笑山精眞禅師を開山とし、福寿庵と号して当町東原にありましたが、第二世気添龍意和尚が現寺地に遷され、天城山弘道寺と号を改めました。

『豆州志稿』には「湯ヶ島村 宮上最勝院末 本尊聖観世音 此寺舊昔ハ龍若ノ祠ノ傍ニ在リ(其頃ハ福壽庵ト称ス) 龍若自屠スル所ト云神版アリ 龍若ハ上杉憲政ノ嫡男也 北条氏康当国修善寺ニ送リ誅戮セシムル事古戦録ニ見ユ 蓋此地ニテ屠腹セシナラン 其遺跡字東原ニアリ 最勝院七世精眞ヲ開山トス」とあります。

また、『霊場めぐり』には「創建として天文二十年(1551年)、上野国平井城主上杉憲政公の息竜若丸が北条氏に逐われこの地にて自刃せるを祀る」とあります。

関東管領上杉憲政公(1531-1561年)は、有名な河越夜戦で北条氏康に大敗を喫して上野国平井城に逃れ、長尾景虎(のちの上杉謙信)を養子とし、上杉家家督と関東管領職を譲りました。

天文二十一年(1552年)、憲政公が拠る平井城は西上野の諸衆に攻められ落城。吾妻から越後の長尾景虎(上杉謙信)のもとに退去しました。

平井落城の際に嫡男・龍若丸は置き去りとなり(安保泰広の御嶽城に待避という説もあり)、北条軍に捕らえられ、小田原ないし伊豆で自刃したと伝わります。

龍若丸の墓所は妙高山最勝禅院(宮上最勝院、第3番札所)にあり、最勝院は弘道寺の本寺です。

最勝院は宅間上杉家の上杉憲清公の再興ということもあり、末寺である弘道寺にこのような上杉氏御曹司の伝承が残っているのかもしれません。

『豆州志稿』の最勝院の項には「上杉安房守憲実鎌倉管領タル時 其弟兵庫頭清方ヲ越中ョリ招テ政ヲ摂セシム 永享十一年(1439年)年冬憲実豆州ニ遁レ 自称高岳長棟庵主 其の二子を携テ西遊セリ獨第三子龍若丸(龍若即憲忠也 憲政ノ子ニモ龍若アリ混ス可ラス)ハ豆州ノ邊鄙ニ棄置タリ(邊鄙トハ此ノアタリヲ云 憲実深ク罪ヲ成氏ニ得ン事ヲ恐ル 是故ニ伊豆ニ遁レ又僧トナリ 尚不安又西州ニ遠遊ス 此頃ハ大見邊ハ別シテ邊鄙也 故ニ玆(ここ)ニ匿シ置タル也 二子ヲ携ルニ対シテ棄置トハ●タルナラン 鎌倉大草紙ニ豆州ノ山家 北條五代記ニ伊豆ノ奥 北條九代後記ニ豆州奥山トアリ 共ニ此地ヲ云」とあり、憲政公の嫡男・龍若丸の逸話とは異なる内容を伝えています。

安政四年(1857年)、初代米国総領事のタウンゼント・ハリス、通訳のヒュースケン、下田奉行支配頭以下足軽等の一行36名が、通商条約締結のため江戸へ向かう途中に宿泊しました。当時門前に掲げられた「亜米理賀使節泊」の表札や床風脚などが今も残るそうです。

-------------------

本堂は寄棟造銅板葺で照り気味に曲線を描く降棟が端正な印象。

向拝柱はなく正面桟唐戸。上部に「弘道寺」の寺号扁額をおいています。

御本尊は行基作と伝わる聖観世音菩薩立像。伊豆天城七福神の福禄寿尊を奉安します。

御朱印は庫裡にて拝受。(旧)第1番嶺松院の御朱印も拝受しました。

伊豆天城七福神(福禄寿)の御朱印も授与されているようです。

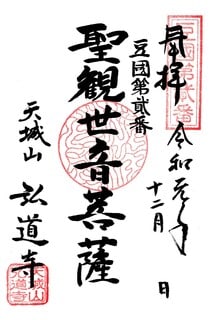

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 湯ヶ島温泉 「河鹿の湯」の入湯レポ

■ 第3番 妙高山 最勝院(さいしょういん)

公式Web

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市宮上48

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所本尊:釈迦牟尼佛

他札所:-

授与所:庫裡

第2番弘道寺は天城街道の伊豆市側のいちばん南に位置し、ここから天城越えを経て札所密集エリアである河津・下田方面に抜けられます。

しかし、第3番最勝院は天城越えに背を向けて、狩野川筋から東側の大見川筋にルートを変えねばならず、早くもここでルート選択の岐路に立たされます。

伊豆観光のハイライトとして人気の高い「天城越え」ですが、伊豆八十八ヶ所で順打ち(札番通りに巡拝すること)をすると、東伊豆経由で南伊豆に至り、西伊豆まわりで中伊豆の結願所(修禅寺)に向かうので「天城越え」はしません。

ただし、この霊場はとくに「フリースタイル」の巡拝を推奨されているようなので、第2番からいきなり「天城越え」をして南伊豆に向かう、というコースどりもありかと思われます。

■ 天城越え - 石川さゆり(1986.12)

基本(札番)に忠実に大見川筋に向かえば、しばらくは第4番城富院や修善寺周辺の札所を巡ることになります。

また、大見川筋に向かう道筋も、いったん修善寺近くまで戻って大見川沿いを南下するルートと、湯ヶ島から県道59号伊東西伊豆線で国士峠を越え直接大見川上流に入るルートがあります。

県道59号は名うての険路(→情報)で、山道好きなら問題ないかと思いますが、運転に不慣れな方には荷が重いかもしれません。

伊豆の山道は隘路でカーブが多く、地図上では近くにみえても思いのほか時間を要します。

なので無理のない巡拝には、自身の運転の技量に合わせた行程づくりがポイントとなります。

地図(「伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅」より)

寺伝によると、永享五年(1433年)、管領上杉憲清公が祖父重兼公のために宮上村内の鎮守ヶ島という霊地にあった真言宗西勝寺の廃寺跡を再興し堂宇を建立。

妙高山と号し、金光明寺最勝院と号を改めて第一世吾寶宗璨禅師を招き開祖しました。

以降、優れた門下を輩出し、なかでも拈笑(ねんしょう)、雲岫(うんしゅう) 、南極(なんぎょく)、模菴(もあん)、洲菴(しゅうあん)は五哲と呼ばれ、それぞれに禅寺を開かれ、門下寺は実に1400余ヶ寺に及び、「曹洞宗吾宝五派の本山」と賞される伊豆屈指の名刹です。

その後、幾度の火災により堂宇を消失していますが、第四十八世玄道の代、昭和29年に再建、以降も境内整備が進められ、「最勝寺十景」という景勝を擁して山内はよく整っています。

『豆州志稿』には「宮上村 相州最乗寺末 本尊釋迦 金光明寺と称ス 管領藤(上杉)憲清欲追薦先考冥福 創院於豆州大見荘(略)文安元年(1444年)上杉氏ノ老長尾昌賢之ヲ鎌倉ニ迎ヘ管領ヲ継カシム 上杉右京亮憲忠ト称ス 乃叔父清方ノ為ニ大見ニ於テ寺を創ム 清方法名ハ道宣最勝院ト号ス因テ寺ニ名ク」とあります。

-------------------

端正な山門からまっすぐに延びる参道。背後には山、右手に唐破風の客殿を備えさすがに名刹の風格があります。

本堂は入母屋造平入りで大がかりな千鳥破風。その前面に流れ向拝で唐破風をおく変化のあるつくり。

水引虹梁端部の木鼻は正面獅子、側面貘ないし象。中備えに見事な龍の彫刻をおき、海老虹梁、手挟みの彫刻も見応えがあります。

正面格子の硝子戸で見上げに「妙高山」の山号扁額が掲げられ、名刹らしい格調を感じる本堂です。

御本尊の釈迦牟尼彿は約33cm昆首羯摩の正作と伝えられ、当院の体内釈迦牟尼佛として秘蔵されている霊佛とのことです。

火防大薩埵菩薩(秘仏)も奉安され、火防尊霊場としても知られています。

山内の弁財尊天は古来から当地の鎮守として祀られてきた、と御縁起にあります。

御朱印は庫裡にて拝受できますが、筆者の参拝時(2019年秋)には、「御朱印受付時間:9時~正午、午後1時~4時」の掲示がありました。

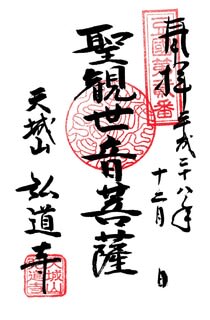

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 釈迦牟尼佛 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 白岩温泉 「小川共同浴場」の入湯レポ

■ 第4番 泉首山 城富院(じょうふいん)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市城391

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:-

授与所:庫裡

第4番城富院は、第3番から県道12号伊東修善寺線を北上し、中伊豆(関野)の集落から城川沿いの枝道を遡った山あいにあります。

ちなみに、周辺の大見~白岩にかけては温泉が集中し、温泉マニアは素通りできないエリアです。

寺伝によると、天文十二年(1542年)、最勝院七世笑山精真和尚により開創され、北条氏五代の祈願所でもありました。

火災や山崩れにより幾度か被災しましたが、延宝九年(1681年)、相州の寿伝が来任して再興、今日に至っているとのこと。

春には境内の「北條氏康公手植えの梅(三代)」が開花します。

笑山和尚は氏康公と親交ふかく、和尚が氏康公に梅花に添えて贈ったという詩が残っています。

~ 武有りて文無きは隻翼に同じ 文有りて武無きは英雄ならず 此の梅遠く贈る君親しく見よ 紅白の花開く一樹のうちに ~

『豆州志稿』には「城村 宮上最勝院末 本尊観世音 天文中ノ創立也 開山笑山和尚 笑山贈梅花於北條氏康 係以詩曰(略・詩文)氏康大ニ悦ヒコレニ田園ヲ附ス」とあります。

-------------------

山内ふもとにがっしりとした切妻造桟瓦葺の四脚門を配し、北条氏五代祈願所としての寺格を感じさせます。

本堂は入母屋造桟瓦葺で、重厚なボリューム感があります。

向拝柱はありませんが、向拝両脇の格子入りの花頭窓が意匠的に効いています。

御朱印は本堂内に印が置かれているので自分で捺し、納経料は賽銭箱に納めます。

なので、山内では専用納経帳がないと、(揮毫なし)印判のみの御朱印となります。

公式Webに「代行納経所は永徳寺です。」とあるので、永徳寺(伊豆市徳永122)まで出向けば御朱印帳に拝受できるかもしれませんが、筆者はお伺いしていません。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印

専用納経帳

→ ■ 上白岩温泉 「希望園」の入湯レポ

→ ■ 上白岩温泉 「雨月庵」の入湯レポ

■ 第5番 吉原山 玉洞院(ぎょくとういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市牧之郷679

曹洞宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

他札所:伊豆中道三十三観音霊場第31番、駿豆両国横道三十三観音霊場第5番、中伊豆観音札所第29番

授与所:庫裡

第5番玉洞院は、修善寺と大仁のあいだに位置する牧之郷にあります。伊豆箱根鉄道駿豆線「牧之郷」駅にもほど近いところです。

由緒沿革は焼失のため詳細不明ですが、当初は真言宗で、天正十一年(1583年)最勝院十世香山宋清により曹洞宗に改宗と伝わります。

複数の霊場の札所となっていることからも、相応の歴史が感じられます。

『豆州志稿』には「牧之郷村 宮上最勝院末 本尊観世音 元密宗也 天正十一年(1583年)最勝院十世宗清留錫シテ改宗ス」とあります。

末寺であった大悲山 合掌寺を合併、伊豆中道三十三観音霊場第31番札所を務められており、こちらの御朱印も授与されています。

-------------------

山門は切妻屋根桟瓦葺柱4本のおそらく薬医門で、見上げに院号扁額を掲げています。

本堂は昭和51年総改築の近代建築ですが、入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を配し、向拝左右に花頭窓、向拝見上げに「玉洞院」の院号扁額と整っています。

御本尊は十一面観世音菩薩。密寺に多い御本尊尊格で、真言宗寺院としての歴史が感じられます。

御朱印は、庫裡にて伊豆八十八ヶ所と伊豆中道観音霊場のものを拝受しました。

伊豆中道観音霊場の御朱印には、「駿豆両国第五番」の札所印も捺されていました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 十一面観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 伊豆中道観音霊場の御朱印 〕

● 十一面観世音菩薩 /主印は三寶印

御朱印帳

■ 第6番 大澤山 金剛寺(こんごうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市大沢248

高野山真言宗

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

他札所:-

授与所:無住、別途連絡

第6番金剛寺は、大仁から山田川を西側に遡った奥にあります。

筆者参拝時は無住で、御朱印拝受の難易度はかなり高いと思います。

伊豆八十八ヶ所のうち、御朱印難易度のとくに高い札所は、第6番金剛寺、第8番益山寺、第15番高岩院、第70番金泉寺、第81番宝蔵院あたりかと思いますが、第6番金剛寺、第8番益山寺はいずれも山田川流域にあります。

沿革等は史料散逸で不明ですが、天文年間(1532-1555年)僧海真創立との由緒が伝わります。また明治22年、この札所で「豆州八十八ヶ所」の書入れのある版木が発見されています。

檀家を持ちませんが、本堂には貴重な仏像が安置されているそうです。

『豆州志稿』には「大澤村 紀州高野山金剛峯寺末 本尊大日 天文元年(1532年)僧海眞創立ス」とあります。

-------------------

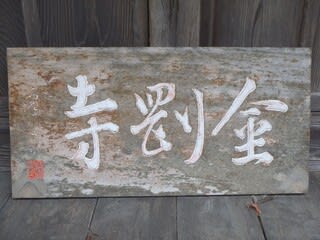

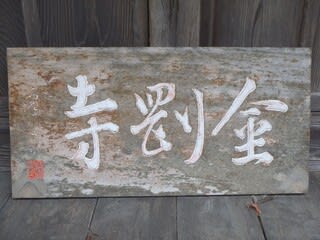

山田川の清流にほど近く、木立のなかにたたずむ本堂は寄棟造銅板葺で向拝柱をおかないシンプルな堂宇。「金剛寺」の寺号扁額は縁台のうえに置かれていました。

すぐお隣には子神社が鎮座し、急な階段のうえに端正な拝殿を構えています。

御朱印はご住職や霊場会に連絡をとり、なんとかゲットしました。

位置関係からすると、手前の第7番泉龍寺が納経を受けられてもいいような感じがしますが、金剛寺は高野山真言宗、泉龍寺は曹洞宗と宗派がことなるので、そういう訳にはいかないかと。

第8番益山寺は高野山真言宗ですがこちらも難易度が高く、第6番、第8番は初盤の難所といえるかもしれません。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 大日如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

・主印は御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。不動明王の種子「カーン」のような気もしますが、よくわかりません。

【写真 下(右)】 郵送の御朱印

・主印は三寶印

■ 第7番 東嶽山 泉龍寺(せんりゅうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市堀切343

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:中伊豆観音札所第28番

授与所:庫裡

第7番泉龍寺は、大仁から第6番金剛寺に向かう途中にあります。

こちらは2回参拝していますが1度目はご不在で、金剛寺の帰途に再度立ち寄ると戻っておられたので、可能性を高めるためまずは泉龍寺に参拝した方がいいかもしれません。

明應九年(1500年)伝覚泰心院主を開基とし、当初は真言宗で玉泉寺と号しました。

寛文七年(1667年)僧日山白により曹洞宗に改め、現寺号となりました。

寛延四年(1751年)、大洪水により被災、村中の下川戸の地より現寺地に移ったとされます。

『豆州志稿』には「洞岳山泉龍寺 堀切村 修善寺修禅寺末 本尊聖観世音 開基博覺天文元年(1544年)化ス 明應中創立玉泉寺ト称シ真言宗也 元禄十一年(1698年)修禅寺廿五世心了改宗シテ泉龍寺ト号ス」とあります。

-------------------

本堂は昭和33年改築。入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。

向拝正面桟唐戸とその上に「東嶽山」の山号扁額を掲げています。

境内には立派な寝釈迦も奉安されています。

御朱印は庫裡にて拝受できます。牀座に結跏趺坐される真如親王様のお大師さまのおすがたの印が捺されています。

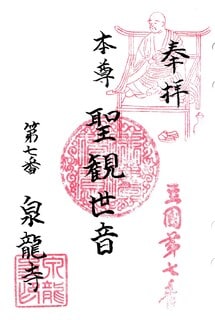

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

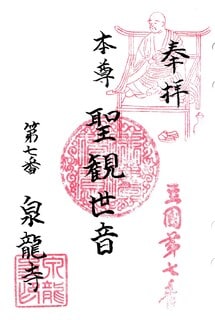

● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

■ 第8番 養加山 益山寺(ましやまでら)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市観光情報サイト

伊豆市堀切760

高野山真言宗

御本尊:千手観世音菩薩

札所本尊:千手観世音菩薩

他札所:駿豆両国横道三十三観音霊場第6番、中伊豆観音札所第27番

授与所:庫裡(ご不在気味?、要事前連絡)

第8番泉龍寺は、大仁から小山田川沿いの小道を延々と遡り、尾根に到達する直下にあります。

第81番の宝蔵院とならび、この霊場でもっとも山深いロケーションと思われます。

ご不在も多いようで要事前連絡とされますが、筆者はルート変更の急遽の参拝で事前連絡なしでお伺いしたにもかかわらず、ご住職がおられ御朱印を拝受できたのはラッキーでした。

この小山田川沿いの小道は、周辺にまったく人家がないためか相当に荒れており、山道の運転に慣れていないとかなり厳しいです。

霊場にはしばしば”難所”といわれる札所がありますが、このお寺もそうだと思います。

坂東三十三観音霊場第21番の八溝山日輪寺は”難所”として知られており、八溝山には登らず麓の遥拝所から遙拝する巡拝者も多かったことから「八溝知らずの偽坂東」という寸言が残っています。

道の険しさからすると日輪寺より益山寺の方が上で、同じく山道を長駆して到達する第81番宝蔵院よりも厳しく、「益山知らずの偽豆州」という例えがあってもいいほどです。

『豆州志稿』には「堀切村益山 紀州高野山高室院末 本尊千手観世音 益山ノ上に在リ古名千手院 本尊観世音ハ弘法大師自作(現今ノ本尊ハ弘法ノ作ニ非ス)(略)寺地延喜式内伊加麻志神社ノ旧跡ニシテ今佛殿(観音堂ト称ス)ノ地 往古ノ社域寺ハ庫裡ノ地ニ在テ別当ナリシヲ遂ニ社域ヲ略有セルナル可シ境内祠跡トアル 蓋其跡ナラム 今佛殿ノ後背僅ニ一小祠ヲ存スルノミ」とあります。

弘法大師の創建と伝わる名刹で、御本尊の千手観世音菩薩はお大師さまの御作と伝わります。

-------------------

参道、境内には百体の観音様が祀られ、深山の静謐なロケも加わり霊場の趣きゆたか。

参道の大楓と大銀杏は見事な古木で、ともに市の文化財に指定されています。

本堂は、おそらく寄棟造桟瓦葺で流れ向拝。水引虹梁は簡素で、正面の格子入りの硝子戸の上に「大悲殿」の扁額が掲げられています。

本堂右奥には延喜式内社に比定される伊加麻志神社(いかましじんじゃ)が御鎮座。

神仏ともに相い御座す、山上の聖域といえましょう。

御朱印拝受は上記のとおり要事前連絡です。

これほどの難路をたどって授与をのがすのは忍びないので、事前連絡をおすすめします。

専用納経帳の御朱印には「横道第六番」の札所印もいただき、駿豆両国横道三十三観音霊場第6番の御朱印を兼ねています。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 千手観世音菩薩 /主印はいずれも御寶印(蓮華座+火焔宝珠)および三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

■ 第9番 引摂山 澄楽寺(ちょうらくじ)

公式Web

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆の国市三福638

真言宗高野山派

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

他札所:伊豆中道三十三観音霊場第27番

授与所:庫裡

第8番益山寺から平地に戻って、しばらくは中伊豆の里を巡るおだやかな道行きとなります。

第9番澄楽寺は大仁の北側の三福(みふく)にある、延暦十年(791年)、弘法大師の開創と伝えられる古刹です。

延暦十年は18歳の弘法大師が、修禅寺奥の院の正覚院で天魔地妖を岩谷に封じ込められたとされる年です。

弘法大師は15歳から18歳にかけて、母方の叔父阿刀大足について学問の時期で、延暦十一年(792年)、18歳で京の大学寮に入られています。

大学寮に入られる前ですが、巡拝ガイドには「たとえ出家前とはいえ庵を結ぶか何か縁があって、開創とされたものと考えられる。」と記されています。

公式Webなどでは宗派は「真言宗高野山派」となっています。

「高野山真言宗」の別称とも思いましたが、他の「高野山真言宗」寺院は「高野山真言宗」となっているので、この寺院が「真言宗高野山派」となっている理由はよくわかりません。

お大師さまとのゆかりが強いこともあって真言宗として残り、なにかの由緒があって「真言宗高野山派」となっているのかもしれません。

田京村深沢神社の供僧・覚乗による中興が伝わりますが、幾度かの祝融(火災)により旧記を失い、由緒変遷については不詳のようです

『豆州志稿』には「三福村 紀州高野山金剛峯寺末 本尊不動 元作長楽寺 延暦十年(791年)弘法大師創建 此寺最古刹ナレ共頻ニ回禄ノ災ニ罹リ流記古寶皆灰燼トナル 僧覺乗ヲ中興トス 田京深澤神社ノ供僧タリキ 慶安四年(1651年)ノ上梁文ニ供僧長楽寺ト見ユ 同社供僧六坊ノ一ナリキト伝フ 或者曰 当寺往昔定額ニ預リタル寺ニテ 定額ノ字長楽又澄楽ノ字ニ転セシナル可シ 延暦中ノ創建ト云古刹也ト伝フルヲ以テ証スベシト(略)小野の高村篁書ケルト云地蔵ノ像アリ」とあります。

伊豆88遍路の紹介ページには「桂谷二十一ヶ所巡礼の第9番」とあります。

修善寺には、桂谷八十八ヶ所巡礼という地域霊場があります。

昭和5年、修禅寺三十八世丘球学老師は、四国八十八ヶ所の霊場の土を、弘法大使が錫を留めたと伝わる修善寺・桂谷の地に移し、弘法大師の像と札所本尊の梵字・名号を刻んだ石碑を地元の協力を得て建立し「桂谷八十八ヶ所」を開創されました。

以降、霊場が開創された11月7日からの3日間に、各地から集まったお遍路さんが約28㎞の山道を歩いて巡拝する修善寺の晩秋の風物詩となりました。(2020年は新型コロナ禍により中止、2021年もこちらの記事に中止とあります。

「桂谷二十一ヶ所巡礼」については情報がほとんど得られていません。

ただし、ふつう、二十一ヶ所弘法大師霊場は八十八ヶ所の簡略版として開創されることが多いので、たとえば路傍ではなく、寺院内におかれた石碑を「桂谷二十一ヶ所」として再編したものかもしれません。

-------------------

本堂は入母屋造桟瓦葺で、正面屋根上に鐘楼をおく特徴あるつくり。

向拝柱はなく向拝正面はサッシュ扉で扁額もありませんが、本堂向かって右に御座す修行大師像が、お大師さまとのゆかりを語っています。

札所本尊は不動明王。この霊場初のお出ましです。

伊豆半島は意外にお不動さまを御本尊とする寺院が少なく、伊豆八十八ヶ所の札所本尊としても多くはないのでこちらは貴重な札所です。

御朱印は庫裡にて拝受。伊豆中道三十三観音霊場第27番の御朱印も授与されています。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 不動明王 /主印はいずれも不動明王の種子「カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 伊豆中道観音霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印

御朱印帳

→ ■ 大仁温泉 「一二三荘」の入湯レポ

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2へつづく。

【 BGM 】

■ by your side - Wise feat. Nishino Kana

■ Waiting For Love feat.Noa - 中村舞子

■ SWEET MEMORIES 松田 聖子

『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)

『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)

を示します。

----------------------------------------

それでは、順にご紹介していきます。

■ 第0番 愛鷹山 三明寺(さんみょうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

公式Web

沼津市大岡4051

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:静岡梅花観音霊場第65番

授与所:寺務所

当初、伊豆八十八ヶ所の専用御朱印帳頒布・ご不在札所の御朱印代理授与などは、修禅寺の「札所0番」で対応されていましたが、近年、沼津の三明寺がこの役割を担われています。

霊場公式Webの寺院一覧には第0番札所として掲載され、伊豆八十八ヶ所第0番の御朱印も授与されているので、正式な札所となっている模様です。

三明寺は沼津市北部の長泉町寄り、門池公園のすぐよこの高台にあります。

東名高速道路「長泉沼津IC」からもほど近く便利のよいところです。

伊豆八十八ヶ所の札所ではほぼ北端、伊豆の入口、沼津市内に手引き所があるのは戻り行程がなく便利です。

ただし、伊豆88遍路の紹介ページには「伊豆霊場振興会の関係者が常駐している訳ではありませんので、ご了承ください。」とあるので霊場会の事務局寺院ではなさそうです。

公式Webによると、沼津市本郷町にあった室町時代開創の瑞眼山光明院を、平成14年(2002年)の曹洞宗開祖道元禅師750回大遠忌を期して景勝地の門池に移転しました。

草創は平安時代、真言宗の愛鷹山 参明寺という名刹が存在し門池を含む公大な寺地を有していたことから、音が通じる「三明寺」に改称したようです。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 本堂

本堂は、千葉県茂原市の日蓮宗実相寺旧本堂を禅宗様式に改装・建立したもの。

入母屋造銅板葺で向拝上に大がかりな千鳥破風を興し、手前に附設した向拝屋根には軒唐破風を設えて、変化に富んだ意匠です。

水引虹梁両端に獅子・象の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股。

向拝柱には「静岡梅花観音霊場第65番」の札所板、向拝見上げには寺号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 門池不動尊

本堂向かって右に御座の6メートルの不動明王立像(門池不動尊)は存在感を放たれ、密寺かと思うほどです。

御本尊の酒糟地藏菩薩は、室町時代足利尊氏公奉納と伝わり、沼津市の有形文化財に指定されています。

山内掲示には、村民の祈願を受けた地蔵菩薩が貴人に姿を変えて酒を搾って酒を売り、その家を富ませたという由来が記されています。

本堂向かって左手の階段うえには、南足柄の大雄山最乗寺道了大薩埵を勧請されたという道了堂があり、こちらは当山鎮守のようです。

その左手には、いいなり地蔵尊、地蔵尊坐像、銭洗弁天、魚籃観音、御印章供養塔などが整然とならびます。

尊像はいずれもおだやかでやさしいお顔です。

【写真 上(左)】 道了堂

【写真 下(右)】 寺務所

御朱印は本堂向かって左手よこの寺務所にて拝受できます。

専用納経帳など、伊豆八十八ヶ所霊場関連グッズもこちらで頒布されています。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 地蔵菩薩 /主印はいずれも地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳/嶺松院

〔 地蔵菩薩の絵御朱印 〕

〔 門池不動尊の御朱印 〕

〔 道了尊の御朱印 〕

※すみません、いろいろと忙しかったので「静岡梅花観音霊場第65番」の御朱印については聞きそびれました。

■ (旧)第1番 観富山 嶺松院(れいしょういん)

伊豆市田沢129

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:伊豆天城七福神(弁財天)、中伊豆観音札所第33番

授与所:本堂横、ないし第2番弘道寺

※現在、こちらの寺院は第1番札所を外れられ、第1番札所は伊豆の国市四日町の長徳寺に変更となっています。

記録の意味で記事は残します。

発願寺の嶺松院は、月ヶ瀬温泉にほど近い県道349号修善寺天城湯ヶ島線沿いにあります。

寺伝によると、大同年間(806-810年)(延暦年間(782-805年)とも)、弘法大師諸国巡錫の途次、この地で村民が病に苦しんでいる姿に接され草堂を建立、薬師三尊、十二神将を勧請、病気平癒・疫病退散の加持を修され村民を救われたのが開創といいます。

『豆州志稿』には「田澤村 宮上最勝院末 本尊聖観世音 昔ハ庵也 佛山和尚ヲ祖トス 永禄四年(1561年)寺トスト云」とあります。

『霊場めぐり』には、永禄四年(1561年)、僧真亮創建で旧は小庵。最勝院十一世僧仏山(慶長十年(1605年)寂)寺となす、とあります。

-------------------

湯ヶ島温泉から約3㎞。狩野川右岸の山腹、田沢集落にあり、対岸は月ヶ瀬。

本堂は寄棟造銅板葺平入りで桁行きがあります。向拝柱はなく正面桟格子戸。

扁額はないですが、門柱に院号と「伊豆國八十八ヶ所 第一番札所」の札所板が掲げられ発願所の雰囲気を盛り上げています。

現在の御本尊は聖観世音菩薩ですが、本堂には薬師三尊、十二神将、地蔵菩薩などが奉安されているそうです。

パワスポ感ある奥の院は伊豆天城七福神の弁財天霊場でもあり、弁財天(別名縁結び弁天)の御朱印も授与されています。

御朱印は嶺松院、第2番弘道寺いずれかで拝受できますが、三寶印のデザインが異なるようです。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

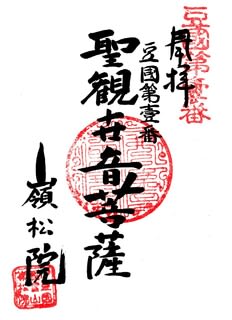

● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳/嶺松院

御朱印帳/弘道寺

〔 伊豆天城七福神の御朱印 〕

● 弁財天 /主印は三寶印

御朱印帳

■ 第1番 瑞応山 長徳寺(ちょうとくじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆詣Web

伊豆の国市四日町1027

臨済宗円覚寺派

御本尊:延命地蔵願王菩薩

札所本尊:延命地蔵願王菩薩

他札所:

授与所:庫裡

伊豆の国市仁田、原木、韮山、長岡あたりはふるくから伊豆國の中心で多くの寺院があり、伊豆中道三十三観音霊場、中伊豆観音札所など、ふるい霊場の中核エリアでした。

長徳寺は霊場札所ではなかった模様ですが、閻魔様・地蔵尊のお寺として知られているようです。

ご住職は気さくで話のお上手な方で、山内を案内していただけました。

現在は臨済宗円覚寺派ですが、往時は関東十刹に数えられた奈古谷の名刹・国清寺の影響が強かったようです。

伊豆詣Webによると、開創は延文年間(1356-1361年)とも伝わり、開祖は大拙祖能和尚。

大拙祖能和尚は足利義満公の駿河太守であった大江氏の帰依を受け、円融天皇より広円明鑑禅師のおくり名を与えられ、円覚寺の第四十世、建長寺の第四十九世などを歴任されたという高僧です。

『豆州志稿』には「四日市村 臨済宗円覚寺派 奈古谷國清寺末 本尊地蔵 慶安(1648-1652年)中ノ創立也 建長寺十三世廣圓和尚初祖タリ 島昔ハ庵也 佛山和尚ヲ祖トス(永和二年(1376年)唱滅ス) 本尊ヲ河越地蔵ト云 運慶ノ作ナリト傳フ」とあり、やはり開創は室町時代まで遡るようです。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 本堂

山内は芝生メインで広々と明るいイメージ。

入母屋造桟瓦葺流れ向拝で水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に板蟇股。

御朱印見上げには山号扁額を掲げています。

御本尊は延命地蔵願王菩薩で「河越地蔵」とも呼ばれたようです。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 扁額

本堂向かって左手の十王堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁両端を設えています。

屋根勾配が急で、引き締まった印象の堂宇です。

【写真 上(左)】 十王堂

【写真 下(右)】 霊場の幟

十王堂には十王尊と地蔵菩薩・閻魔大王・奪衣婆が安置されています。

十王堂の主座は閻魔大王の例が多いですが、こちらでは主座に地蔵菩薩が御座されます。

『十王経』などでは地蔵菩薩と閻魔大王は同体、もしくは閻魔大王は地蔵菩薩の化身ともされ、奪衣婆さんは閻魔大王の妻とされるので、こちらの尊格構成は儀軌類にもっとも忠実なものなのかもしれません。

三途の川を渡り終えた亡者は、現世の罪過や善根功徳の軽重を問うため七日ごとに七回の裁判を受けることになりますが、三十五忌に閻魔大王の裁判があり、四十九日忌に判決によって六道(地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人間道・天上道)に導かれるとされます。

日本の地蔵信仰では地蔵菩薩は六道(とくに地獄)の責め苦から衆生を救う役割を果たすといいます。

閻魔大王=地蔵菩薩ですから、地蔵菩薩は閻魔大王として六道(とくに地獄)に送られた衆生を、みずから救われるということになります。

伊豆八十八ヶ所には閻魔大王ゆかりの札所は比較的すくないので、第1番からいきなり閻魔大王・奪衣婆の洗礼を受け、現世の罪過や善根功徳、六道輪廻について考えさせられる札所構成は、なかなかのものかと思います。

御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受。閻魔大王の御朱印も授与されています。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 地蔵菩薩 /主印はいずれも地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 閻魔大王の御朱印 〕

■ 第2番 天城山 弘道寺(こうどうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市湯ケ島296

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:伊豆天城七福神(福禄寿)、中伊豆観音札所第35番

授与所:庫裡

第2番弘道寺は、第1番から天城街道を南下した、湯ヶ島温泉郷の東側の山ぎわにあります。

寺伝によると、弘治年間(1555-1558年)、最勝院七世笑山精眞禅師を開山とし、福寿庵と号して当町東原にありましたが、第二世気添龍意和尚が現寺地に遷され、天城山弘道寺と号を改めました。

『豆州志稿』には「湯ヶ島村 宮上最勝院末 本尊聖観世音 此寺舊昔ハ龍若ノ祠ノ傍ニ在リ(其頃ハ福壽庵ト称ス) 龍若自屠スル所ト云神版アリ 龍若ハ上杉憲政ノ嫡男也 北条氏康当国修善寺ニ送リ誅戮セシムル事古戦録ニ見ユ 蓋此地ニテ屠腹セシナラン 其遺跡字東原ニアリ 最勝院七世精眞ヲ開山トス」とあります。

また、『霊場めぐり』には「創建として天文二十年(1551年)、上野国平井城主上杉憲政公の息竜若丸が北条氏に逐われこの地にて自刃せるを祀る」とあります。

関東管領上杉憲政公(1531-1561年)は、有名な河越夜戦で北条氏康に大敗を喫して上野国平井城に逃れ、長尾景虎(のちの上杉謙信)を養子とし、上杉家家督と関東管領職を譲りました。

天文二十一年(1552年)、憲政公が拠る平井城は西上野の諸衆に攻められ落城。吾妻から越後の長尾景虎(上杉謙信)のもとに退去しました。

平井落城の際に嫡男・龍若丸は置き去りとなり(安保泰広の御嶽城に待避という説もあり)、北条軍に捕らえられ、小田原ないし伊豆で自刃したと伝わります。

龍若丸の墓所は妙高山最勝禅院(宮上最勝院、第3番札所)にあり、最勝院は弘道寺の本寺です。

最勝院は宅間上杉家の上杉憲清公の再興ということもあり、末寺である弘道寺にこのような上杉氏御曹司の伝承が残っているのかもしれません。

『豆州志稿』の最勝院の項には「上杉安房守憲実鎌倉管領タル時 其弟兵庫頭清方ヲ越中ョリ招テ政ヲ摂セシム 永享十一年(1439年)年冬憲実豆州ニ遁レ 自称高岳長棟庵主 其の二子を携テ西遊セリ獨第三子龍若丸(龍若即憲忠也 憲政ノ子ニモ龍若アリ混ス可ラス)ハ豆州ノ邊鄙ニ棄置タリ(邊鄙トハ此ノアタリヲ云 憲実深ク罪ヲ成氏ニ得ン事ヲ恐ル 是故ニ伊豆ニ遁レ又僧トナリ 尚不安又西州ニ遠遊ス 此頃ハ大見邊ハ別シテ邊鄙也 故ニ玆(ここ)ニ匿シ置タル也 二子ヲ携ルニ対シテ棄置トハ●タルナラン 鎌倉大草紙ニ豆州ノ山家 北條五代記ニ伊豆ノ奥 北條九代後記ニ豆州奥山トアリ 共ニ此地ヲ云」とあり、憲政公の嫡男・龍若丸の逸話とは異なる内容を伝えています。

安政四年(1857年)、初代米国総領事のタウンゼント・ハリス、通訳のヒュースケン、下田奉行支配頭以下足軽等の一行36名が、通商条約締結のため江戸へ向かう途中に宿泊しました。当時門前に掲げられた「亜米理賀使節泊」の表札や床風脚などが今も残るそうです。

-------------------

本堂は寄棟造銅板葺で照り気味に曲線を描く降棟が端正な印象。

向拝柱はなく正面桟唐戸。上部に「弘道寺」の寺号扁額をおいています。

御本尊は行基作と伝わる聖観世音菩薩立像。伊豆天城七福神の福禄寿尊を奉安します。

御朱印は庫裡にて拝受。(旧)第1番嶺松院の御朱印も拝受しました。

伊豆天城七福神(福禄寿)の御朱印も授与されているようです。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 湯ヶ島温泉 「河鹿の湯」の入湯レポ

■ 第3番 妙高山 最勝院(さいしょういん)

公式Web

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市宮上48

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所本尊:釈迦牟尼佛

他札所:-

授与所:庫裡

第2番弘道寺は天城街道の伊豆市側のいちばん南に位置し、ここから天城越えを経て札所密集エリアである河津・下田方面に抜けられます。

しかし、第3番最勝院は天城越えに背を向けて、狩野川筋から東側の大見川筋にルートを変えねばならず、早くもここでルート選択の岐路に立たされます。

伊豆観光のハイライトとして人気の高い「天城越え」ですが、伊豆八十八ヶ所で順打ち(札番通りに巡拝すること)をすると、東伊豆経由で南伊豆に至り、西伊豆まわりで中伊豆の結願所(修禅寺)に向かうので「天城越え」はしません。

ただし、この霊場はとくに「フリースタイル」の巡拝を推奨されているようなので、第2番からいきなり「天城越え」をして南伊豆に向かう、というコースどりもありかと思われます。

■ 天城越え - 石川さゆり(1986.12)

基本(札番)に忠実に大見川筋に向かえば、しばらくは第4番城富院や修善寺周辺の札所を巡ることになります。

また、大見川筋に向かう道筋も、いったん修善寺近くまで戻って大見川沿いを南下するルートと、湯ヶ島から県道59号伊東西伊豆線で国士峠を越え直接大見川上流に入るルートがあります。

県道59号は名うての険路(→情報)で、山道好きなら問題ないかと思いますが、運転に不慣れな方には荷が重いかもしれません。

伊豆の山道は隘路でカーブが多く、地図上では近くにみえても思いのほか時間を要します。

なので無理のない巡拝には、自身の運転の技量に合わせた行程づくりがポイントとなります。

地図(「伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅」より)

寺伝によると、永享五年(1433年)、管領上杉憲清公が祖父重兼公のために宮上村内の鎮守ヶ島という霊地にあった真言宗西勝寺の廃寺跡を再興し堂宇を建立。

妙高山と号し、金光明寺最勝院と号を改めて第一世吾寶宗璨禅師を招き開祖しました。

以降、優れた門下を輩出し、なかでも拈笑(ねんしょう)、雲岫(うんしゅう) 、南極(なんぎょく)、模菴(もあん)、洲菴(しゅうあん)は五哲と呼ばれ、それぞれに禅寺を開かれ、門下寺は実に1400余ヶ寺に及び、「曹洞宗吾宝五派の本山」と賞される伊豆屈指の名刹です。

その後、幾度の火災により堂宇を消失していますが、第四十八世玄道の代、昭和29年に再建、以降も境内整備が進められ、「最勝寺十景」という景勝を擁して山内はよく整っています。

『豆州志稿』には「宮上村 相州最乗寺末 本尊釋迦 金光明寺と称ス 管領藤(上杉)憲清欲追薦先考冥福 創院於豆州大見荘(略)文安元年(1444年)上杉氏ノ老長尾昌賢之ヲ鎌倉ニ迎ヘ管領ヲ継カシム 上杉右京亮憲忠ト称ス 乃叔父清方ノ為ニ大見ニ於テ寺を創ム 清方法名ハ道宣最勝院ト号ス因テ寺ニ名ク」とあります。

-------------------

端正な山門からまっすぐに延びる参道。背後には山、右手に唐破風の客殿を備えさすがに名刹の風格があります。

本堂は入母屋造平入りで大がかりな千鳥破風。その前面に流れ向拝で唐破風をおく変化のあるつくり。

水引虹梁端部の木鼻は正面獅子、側面貘ないし象。中備えに見事な龍の彫刻をおき、海老虹梁、手挟みの彫刻も見応えがあります。

正面格子の硝子戸で見上げに「妙高山」の山号扁額が掲げられ、名刹らしい格調を感じる本堂です。

御本尊の釈迦牟尼彿は約33cm昆首羯摩の正作と伝えられ、当院の体内釈迦牟尼佛として秘蔵されている霊佛とのことです。

火防大薩埵菩薩(秘仏)も奉安され、火防尊霊場としても知られています。

山内の弁財尊天は古来から当地の鎮守として祀られてきた、と御縁起にあります。

御朱印は庫裡にて拝受できますが、筆者の参拝時(2019年秋)には、「御朱印受付時間:9時~正午、午後1時~4時」の掲示がありました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 釈迦牟尼佛 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 白岩温泉 「小川共同浴場」の入湯レポ

■ 第4番 泉首山 城富院(じょうふいん)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市城391

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:-

授与所:庫裡

第4番城富院は、第3番から県道12号伊東修善寺線を北上し、中伊豆(関野)の集落から城川沿いの枝道を遡った山あいにあります。

ちなみに、周辺の大見~白岩にかけては温泉が集中し、温泉マニアは素通りできないエリアです。

寺伝によると、天文十二年(1542年)、最勝院七世笑山精真和尚により開創され、北条氏五代の祈願所でもありました。

火災や山崩れにより幾度か被災しましたが、延宝九年(1681年)、相州の寿伝が来任して再興、今日に至っているとのこと。

春には境内の「北條氏康公手植えの梅(三代)」が開花します。

笑山和尚は氏康公と親交ふかく、和尚が氏康公に梅花に添えて贈ったという詩が残っています。

~ 武有りて文無きは隻翼に同じ 文有りて武無きは英雄ならず 此の梅遠く贈る君親しく見よ 紅白の花開く一樹のうちに ~

『豆州志稿』には「城村 宮上最勝院末 本尊観世音 天文中ノ創立也 開山笑山和尚 笑山贈梅花於北條氏康 係以詩曰(略・詩文)氏康大ニ悦ヒコレニ田園ヲ附ス」とあります。

-------------------

山内ふもとにがっしりとした切妻造桟瓦葺の四脚門を配し、北条氏五代祈願所としての寺格を感じさせます。

本堂は入母屋造桟瓦葺で、重厚なボリューム感があります。

向拝柱はありませんが、向拝両脇の格子入りの花頭窓が意匠的に効いています。

御朱印は本堂内に印が置かれているので自分で捺し、納経料は賽銭箱に納めます。

なので、山内では専用納経帳がないと、(揮毫なし)印判のみの御朱印となります。

公式Webに「代行納経所は永徳寺です。」とあるので、永徳寺(伊豆市徳永122)まで出向けば御朱印帳に拝受できるかもしれませんが、筆者はお伺いしていません。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印

専用納経帳

→ ■ 上白岩温泉 「希望園」の入湯レポ

→ ■ 上白岩温泉 「雨月庵」の入湯レポ

■ 第5番 吉原山 玉洞院(ぎょくとういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市牧之郷679

曹洞宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

他札所:伊豆中道三十三観音霊場第31番、駿豆両国横道三十三観音霊場第5番、中伊豆観音札所第29番

授与所:庫裡

第5番玉洞院は、修善寺と大仁のあいだに位置する牧之郷にあります。伊豆箱根鉄道駿豆線「牧之郷」駅にもほど近いところです。

由緒沿革は焼失のため詳細不明ですが、当初は真言宗で、天正十一年(1583年)最勝院十世香山宋清により曹洞宗に改宗と伝わります。

複数の霊場の札所となっていることからも、相応の歴史が感じられます。

『豆州志稿』には「牧之郷村 宮上最勝院末 本尊観世音 元密宗也 天正十一年(1583年)最勝院十世宗清留錫シテ改宗ス」とあります。

末寺であった大悲山 合掌寺を合併、伊豆中道三十三観音霊場第31番札所を務められており、こちらの御朱印も授与されています。

-------------------

山門は切妻屋根桟瓦葺柱4本のおそらく薬医門で、見上げに院号扁額を掲げています。

本堂は昭和51年総改築の近代建築ですが、入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を配し、向拝左右に花頭窓、向拝見上げに「玉洞院」の院号扁額と整っています。

御本尊は十一面観世音菩薩。密寺に多い御本尊尊格で、真言宗寺院としての歴史が感じられます。

御朱印は、庫裡にて伊豆八十八ヶ所と伊豆中道観音霊場のものを拝受しました。

伊豆中道観音霊場の御朱印には、「駿豆両国第五番」の札所印も捺されていました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 十一面観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 伊豆中道観音霊場の御朱印 〕

● 十一面観世音菩薩 /主印は三寶印

御朱印帳

■ 第6番 大澤山 金剛寺(こんごうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市大沢248

高野山真言宗

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

他札所:-

授与所:無住、別途連絡

第6番金剛寺は、大仁から山田川を西側に遡った奥にあります。

筆者参拝時は無住で、御朱印拝受の難易度はかなり高いと思います。

伊豆八十八ヶ所のうち、御朱印難易度のとくに高い札所は、第6番金剛寺、第8番益山寺、第15番高岩院、第70番金泉寺、第81番宝蔵院あたりかと思いますが、第6番金剛寺、第8番益山寺はいずれも山田川流域にあります。

沿革等は史料散逸で不明ですが、天文年間(1532-1555年)僧海真創立との由緒が伝わります。また明治22年、この札所で「豆州八十八ヶ所」の書入れのある版木が発見されています。

檀家を持ちませんが、本堂には貴重な仏像が安置されているそうです。

『豆州志稿』には「大澤村 紀州高野山金剛峯寺末 本尊大日 天文元年(1532年)僧海眞創立ス」とあります。

-------------------

山田川の清流にほど近く、木立のなかにたたずむ本堂は寄棟造銅板葺で向拝柱をおかないシンプルな堂宇。「金剛寺」の寺号扁額は縁台のうえに置かれていました。

すぐお隣には子神社が鎮座し、急な階段のうえに端正な拝殿を構えています。

御朱印はご住職や霊場会に連絡をとり、なんとかゲットしました。

位置関係からすると、手前の第7番泉龍寺が納経を受けられてもいいような感じがしますが、金剛寺は高野山真言宗、泉龍寺は曹洞宗と宗派がことなるので、そういう訳にはいかないかと。

第8番益山寺は高野山真言宗ですがこちらも難易度が高く、第6番、第8番は初盤の難所といえるかもしれません。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 大日如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

・主印は御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。不動明王の種子「カーン」のような気もしますが、よくわかりません。

【写真 下(右)】 郵送の御朱印

・主印は三寶印

■ 第7番 東嶽山 泉龍寺(せんりゅうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市堀切343

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:中伊豆観音札所第28番

授与所:庫裡

第7番泉龍寺は、大仁から第6番金剛寺に向かう途中にあります。

こちらは2回参拝していますが1度目はご不在で、金剛寺の帰途に再度立ち寄ると戻っておられたので、可能性を高めるためまずは泉龍寺に参拝した方がいいかもしれません。

明應九年(1500年)伝覚泰心院主を開基とし、当初は真言宗で玉泉寺と号しました。

寛文七年(1667年)僧日山白により曹洞宗に改め、現寺号となりました。

寛延四年(1751年)、大洪水により被災、村中の下川戸の地より現寺地に移ったとされます。

『豆州志稿』には「洞岳山泉龍寺 堀切村 修善寺修禅寺末 本尊聖観世音 開基博覺天文元年(1544年)化ス 明應中創立玉泉寺ト称シ真言宗也 元禄十一年(1698年)修禅寺廿五世心了改宗シテ泉龍寺ト号ス」とあります。

-------------------

本堂は昭和33年改築。入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。

向拝正面桟唐戸とその上に「東嶽山」の山号扁額を掲げています。

境内には立派な寝釈迦も奉安されています。

御朱印は庫裡にて拝受できます。牀座に結跏趺坐される真如親王様のお大師さまのおすがたの印が捺されています。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

■ 第8番 養加山 益山寺(ましやまでら)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市観光情報サイト

伊豆市堀切760

高野山真言宗

御本尊:千手観世音菩薩

札所本尊:千手観世音菩薩

他札所:駿豆両国横道三十三観音霊場第6番、中伊豆観音札所第27番

授与所:庫裡(ご不在気味?、要事前連絡)

第8番泉龍寺は、大仁から小山田川沿いの小道を延々と遡り、尾根に到達する直下にあります。

第81番の宝蔵院とならび、この霊場でもっとも山深いロケーションと思われます。

ご不在も多いようで要事前連絡とされますが、筆者はルート変更の急遽の参拝で事前連絡なしでお伺いしたにもかかわらず、ご住職がおられ御朱印を拝受できたのはラッキーでした。

この小山田川沿いの小道は、周辺にまったく人家がないためか相当に荒れており、山道の運転に慣れていないとかなり厳しいです。

霊場にはしばしば”難所”といわれる札所がありますが、このお寺もそうだと思います。

坂東三十三観音霊場第21番の八溝山日輪寺は”難所”として知られており、八溝山には登らず麓の遥拝所から遙拝する巡拝者も多かったことから「八溝知らずの偽坂東」という寸言が残っています。

道の険しさからすると日輪寺より益山寺の方が上で、同じく山道を長駆して到達する第81番宝蔵院よりも厳しく、「益山知らずの偽豆州」という例えがあってもいいほどです。

『豆州志稿』には「堀切村益山 紀州高野山高室院末 本尊千手観世音 益山ノ上に在リ古名千手院 本尊観世音ハ弘法大師自作(現今ノ本尊ハ弘法ノ作ニ非ス)(略)寺地延喜式内伊加麻志神社ノ旧跡ニシテ今佛殿(観音堂ト称ス)ノ地 往古ノ社域寺ハ庫裡ノ地ニ在テ別当ナリシヲ遂ニ社域ヲ略有セルナル可シ境内祠跡トアル 蓋其跡ナラム 今佛殿ノ後背僅ニ一小祠ヲ存スルノミ」とあります。

弘法大師の創建と伝わる名刹で、御本尊の千手観世音菩薩はお大師さまの御作と伝わります。

-------------------

参道、境内には百体の観音様が祀られ、深山の静謐なロケも加わり霊場の趣きゆたか。

参道の大楓と大銀杏は見事な古木で、ともに市の文化財に指定されています。

本堂は、おそらく寄棟造桟瓦葺で流れ向拝。水引虹梁は簡素で、正面の格子入りの硝子戸の上に「大悲殿」の扁額が掲げられています。

本堂右奥には延喜式内社に比定される伊加麻志神社(いかましじんじゃ)が御鎮座。

神仏ともに相い御座す、山上の聖域といえましょう。

御朱印拝受は上記のとおり要事前連絡です。

これほどの難路をたどって授与をのがすのは忍びないので、事前連絡をおすすめします。

専用納経帳の御朱印には「横道第六番」の札所印もいただき、駿豆両国横道三十三観音霊場第6番の御朱印を兼ねています。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 千手観世音菩薩 /主印はいずれも御寶印(蓮華座+火焔宝珠)および三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

■ 第9番 引摂山 澄楽寺(ちょうらくじ)

公式Web

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆の国市三福638

真言宗高野山派

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

他札所:伊豆中道三十三観音霊場第27番

授与所:庫裡

第8番益山寺から平地に戻って、しばらくは中伊豆の里を巡るおだやかな道行きとなります。

第9番澄楽寺は大仁の北側の三福(みふく)にある、延暦十年(791年)、弘法大師の開創と伝えられる古刹です。

延暦十年は18歳の弘法大師が、修禅寺奥の院の正覚院で天魔地妖を岩谷に封じ込められたとされる年です。

弘法大師は15歳から18歳にかけて、母方の叔父阿刀大足について学問の時期で、延暦十一年(792年)、18歳で京の大学寮に入られています。

大学寮に入られる前ですが、巡拝ガイドには「たとえ出家前とはいえ庵を結ぶか何か縁があって、開創とされたものと考えられる。」と記されています。

公式Webなどでは宗派は「真言宗高野山派」となっています。

「高野山真言宗」の別称とも思いましたが、他の「高野山真言宗」寺院は「高野山真言宗」となっているので、この寺院が「真言宗高野山派」となっている理由はよくわかりません。

お大師さまとのゆかりが強いこともあって真言宗として残り、なにかの由緒があって「真言宗高野山派」となっているのかもしれません。

田京村深沢神社の供僧・覚乗による中興が伝わりますが、幾度かの祝融(火災)により旧記を失い、由緒変遷については不詳のようです

『豆州志稿』には「三福村 紀州高野山金剛峯寺末 本尊不動 元作長楽寺 延暦十年(791年)弘法大師創建 此寺最古刹ナレ共頻ニ回禄ノ災ニ罹リ流記古寶皆灰燼トナル 僧覺乗ヲ中興トス 田京深澤神社ノ供僧タリキ 慶安四年(1651年)ノ上梁文ニ供僧長楽寺ト見ユ 同社供僧六坊ノ一ナリキト伝フ 或者曰 当寺往昔定額ニ預リタル寺ニテ 定額ノ字長楽又澄楽ノ字ニ転セシナル可シ 延暦中ノ創建ト云古刹也ト伝フルヲ以テ証スベシト(略)小野の高村篁書ケルト云地蔵ノ像アリ」とあります。

伊豆88遍路の紹介ページには「桂谷二十一ヶ所巡礼の第9番」とあります。

修善寺には、桂谷八十八ヶ所巡礼という地域霊場があります。

昭和5年、修禅寺三十八世丘球学老師は、四国八十八ヶ所の霊場の土を、弘法大使が錫を留めたと伝わる修善寺・桂谷の地に移し、弘法大師の像と札所本尊の梵字・名号を刻んだ石碑を地元の協力を得て建立し「桂谷八十八ヶ所」を開創されました。

以降、霊場が開創された11月7日からの3日間に、各地から集まったお遍路さんが約28㎞の山道を歩いて巡拝する修善寺の晩秋の風物詩となりました。(2020年は新型コロナ禍により中止、2021年もこちらの記事に中止とあります。

「桂谷二十一ヶ所巡礼」については情報がほとんど得られていません。

ただし、ふつう、二十一ヶ所弘法大師霊場は八十八ヶ所の簡略版として開創されることが多いので、たとえば路傍ではなく、寺院内におかれた石碑を「桂谷二十一ヶ所」として再編したものかもしれません。

-------------------

本堂は入母屋造桟瓦葺で、正面屋根上に鐘楼をおく特徴あるつくり。

向拝柱はなく向拝正面はサッシュ扉で扁額もありませんが、本堂向かって右に御座す修行大師像が、お大師さまとのゆかりを語っています。

札所本尊は不動明王。この霊場初のお出ましです。

伊豆半島は意外にお不動さまを御本尊とする寺院が少なく、伊豆八十八ヶ所の札所本尊としても多くはないのでこちらは貴重な札所です。

御朱印は庫裡にて拝受。伊豆中道三十三観音霊場第27番の御朱印も授与されています。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 不動明王 /主印はいずれも不動明王の種子「カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 伊豆中道観音霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印

御朱印帳

→ ■ 大仁温泉 「一二三荘」の入湯レポ

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2へつづく。

【 BGM 】

■ by your side - Wise feat. Nishino Kana

■ Waiting For Love feat.Noa - 中村舞子

■ SWEET MEMORIES 松田 聖子

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 本当に上手い... | ■ 西野カナの... » |