関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 埼玉県秩父市・横瀬町・小鹿野町・皆野町の御朱印-1

埼玉県・秩父地方は関東有数の御朱印エリアです。

秩父を代表する霊場、秩父札所三十四観音霊場(秩父札所)は文暦元年(1234年)開創説がある歴史ある霊場で、第32番札所の法性寺に残る長享二年(1488年)の札所番付(長享番付)から、すでに室町時代後期には観音霊場として定着していたとみられています。

秩父札所は当初三十三所(33箇寺)で開創され、天文五年(1536年)頃に第2番真福寺(大棚観音)が加わって34箇寺となりました。

西国三十三所巡礼、坂東三十三観音霊場、秩父札所三十四観音霊場の3つの観音霊場の百の札所を巡ることを「日本百観音巡礼(巡拝)」といいます。

後に「日本百観音」の写し霊場が各地で開創されますが、西国写、板東写はそれぞれ33箇所、秩父写は34箇所の計100箇所の構成となっています。

西国三十三所巡礼は関西の広域、坂東三十三観音霊場も関東の広域を巡る霊場ですが、秩父札所は秩父地方の限られたエリアを巡ります。

よって、秩父には札所寺院が多く存在します。

秩父札所のほかにも秩父十三仏霊場(とみまいり)、秩父七福神があり、それぞれ多彩な尊格の御朱印を授与されています。

霊山に囲まれる秩父はふるくからのパワスポで、三峯神社、両神神社、秩父神社、椋神社などの名社が御鎮座されます。

いずれも御朱印を授与され、秩父市中町の今宮神社、秩父市黒谷の聖神社、小鹿野町の小鹿神社の御朱印も人気です。

このように複数の霊場札所、名社を擁する秩父は、さながら御朱印王国の様相を呈しています。

秩父札所三十四観音霊場(秩父札所)は午歳(うまどし)の総開帳で、次回は再来年の令和8年(2026年)3月18日~11月30日の予定です。

このようなタイミングでもあるので、一念発起して(笑)、これまでいただいた御朱印をすべてご紹介します。

なお、秩父市・横瀬町・小鹿野町・皆野町の4市町はおおむね秩父盆地に位置し、それぞれ秩父札所の札所寺院が立地するので、ひとつの記事にまとめます。

適宜『古寺巡礼 秩父三十四カ所めぐり』(JTBパブリッシング刊)を参照しています。引用時には『古寺巡礼』と記します。

【エリア概要】 (秩父市・横瀬町・小鹿野町・皆野町を併せてまとめています。)

「ちちぶ」は延喜年間(901-923年)成立とされる『旧事本紀』の『国造本紀』に「知知夫国造、瑞籬朝の御世に八意思兼命の十世の孫、知知夫彦命国造に定め賜ふ。」とあり、この時代から国造が置かれていたことがわかります。

また、平安時代中期の延喜式には式内社として秩父神社、椋神社が収録されています。

中世の秩父は武蔵七党の丹党中村氏の勢力下にあったとみられ、11世紀初頭からは桓武平氏良文流の平将恒公が入って、秩父氏の本拠地ともなっています。

秩父氏初代・将恒公は、武蔵介・平忠頼公と平将門公の娘・春姫の子で、秩父には将門公ゆかりの地がいくつかあります。

秩父氏は関東屈指の名族で、「武蔵国留守所総検校職」として武蔵国内の武士を統率・動員する権限をもち、「坂東八平氏」のひとつに数えられます。

秩父氏からは畠山氏、河越氏、江戸氏などの秩父党を輩出。

治承四年(1180年)の源頼朝公の挙兵時、秩父党は当初平家方につき、衣笠城合戦で三浦義明を討ち取っています。

しかし葛西清重の仲裁により頼朝公に服属し、以降は鎌倉幕府の開創に尽力しました。

小山田氏、稲毛氏、榛谷氏、渋谷氏、高山氏などの鎌倉御家人は秩父党で、豊島氏、葛西氏も秩父党の流れとされます。

鎌倉幕府内の政争のなか河越氏、畠山氏は勢いを失い、室町時代には挽回したものの、正平二十三年(1368年)の武蔵平一揆で敗れて地盤を失いました。

後北条氏の時代には鉢形北条氏の支配下に入りましたが、隣国甲斐からしばしば武田氏の侵攻を受けたことは、多くの伝承が語っています。

後北条氏没落ののちは徳川家康公の配下に入り、後北条氏の旧臣は秩父地方に隠棲、あるいは地主として存続したともいいます。

江戸期は忍藩秩父領となり、忍藩主の統治下にありました。

なお、秩父党の江戸氏は武蔵平一揆後も勢力を保ち、世田谷城主吉良氏の家臣から徳川家康公の家臣に転じて喜多見藩藩主となりましたが、元禄二年(1689年)に改易され大名の地位を失いました。

秩父に(江戸期の)城下町はないため、大名家や重臣の菩提寺や祈願寺は多くなく、寺院は秩父札所がメインだったようです。

秩父の寺院は素朴で親しみやすい雰囲気がありますが、このような歴史によって育まれたものかもしれません。

秩父札所は江戸時代に入るといよいよ隆盛となりました。

江戸から秩父まで関所がなかったこともあり、江戸の町人や商家の娘達は観音巡礼の名のもとにこぞって秩父を訪れたといいます。

秩父札所の江戸出開帳の功績も大きいとみられます。

ことに、明和元年(1764年)、音羽の護国寺で催された秩父札所惣出開帳は、将軍家治公の代参のほか、諸大名、大奥女中、旗本などの参詣を集め大いに賑わったといいます。

秩父は養蚕が盛んで、郡内各地に「秩父絹」や「鬼秩父」(秩父銘仙の前身)の市が立ちました。

大宮郷の妙見宮(秩父神社)は最大の市で、現在「秩父夜祭」として知られている付祭りも催されて賑わいをみせました。

大正~昭和にかけて秩父鉄道が開通、秩父セメントが設立され、秩父はセメント生産の要地としてさらに発展しました。

このように、山間にありながら、江戸をはじめ各地からの巡拝者や交易者を迎え、各地の最新情報が得られたことが、秩父独特の文化を育てたという見方があります。

---------------------------------

江戸から秩父へのルートはつぎの3つがありました。

1.正丸峠越えの「吾野通り」

2.粥仁田峠越えの「河越通り」

3.熊谷から荒川沿いに入る「熊ヶ谷通り」(秩父往還)

現在の東京から秩父方面へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)~皆野寄居有料道路経由となります。(秩父往還)

このルートは多摩エリアや埼玉中西部からは遠回りとなるので、国道299号から正丸峠を越えて横瀬に入るルートもあります。(旧・「吾野通り」)

ただし、この国道はほとんど昭和の国道で、カーブが多く車の流れも速いので、運転に不慣れな方は「花園」ICルートをおすすめします。

【秩父エリアと札所】

なんといっても秩父札所三十四観音霊場(秩父札所)が代表格。

上記のとおり「日本百観音」を構成するとともに、武蔵野三十三観音霊場、狭山三十三観音霊場と併せて「武蔵の国百観音」も構成しています。

正丸峠を挟んで秩父側が秩父札所、飯能側が武蔵野三十三観音霊場の領域となります。

秩父札所は曹洞宗寺院が多いですが、御本尊は観世音菩薩の例が多く、御本尊の御朱印は不授与の例が多いです。

秩父札所に曹洞宗寺院が多いことは、『武蔵国秩父札所三十四観音霊場の形成にみる中世後期禅宗の地方展開』(小野澤 眞氏/PDF)に詳しいです。

同書によると、当初の秩父札所の堂宇の多くは修験の影響を受けた小堂や草庵だったとの由。

秩父では武甲山の男神と秩父氏の妙見信仰(女神)が混淆した独自の修験が発展したといいます。

秩父の妙見信仰は、上野国花園の七星山息災寺の「羊妙見菩薩」由来とされます。

息災寺は天台宗とみられ、秩父の修験寺もおおむね天台宗系の本山修験ないし天台宗寺門派の配下にあったようです。

(七星山息災寺については→こちら(■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1.6.三鈷山 吉祥院 妙見寺)をご覧ください。)

なお、『千葉市地域情報デジタルアーカイブ』では、「羊妙見菩薩」ゆかりの羊一族は和銅元年(708年)、秩父郡より和銅を献上した一族と推測しています。

妙見信仰といえば千葉氏が有名ですが、秩父もまた妙見信仰が盛んで、とくに秩父神社は「秩父妙見宮」と呼ばれて当地の妙見信仰の中心でした。

このような天台宗地盤の秩父で曹洞宗が勢力を伸ばした理由については、いくつかの説がみられます。

秩父の禅宗が鎌倉由来とする説がいくつかあります。

横瀬の西善寺のWebには、これを裏付ける記述があります。

鎌倉圓覚寺の白涯寛正禅師が熊谷直俊公の請に応じ、応安元年(1373年)圓福寺(幻住派~白涯禅)を開山、圓福寺3世の竹印昌岩禅師が長興寺(秩父札所第5番)を開山し、続いて寛正元年(1460年)に西善(禅)寺(秩父札所第8番)を開山といいます。

この系譜からすると、秩父には鎌倉圓覚寺の法統が入っていることになります。

しかし鎌倉は臨済禅の牙城で、曹洞宗寺院はほとんどなく、鎌倉をもととするには無理があります。

秩父曹洞宗の発祥として知られる廣見寺は、奥州水沢の正法寺2祖月泉良印禅師の高弟天光良産大和尚が明徳二年(1391年)開創といいます。

正法寺は奥州・水沢の妙見山 黒石寺の奥の院に建てられた奥州初の曹洞宗寺院とされます。

また、黒石寺は天台宗で、もとは修験寺という情報(Wikipedia)があります。

つまり、正法寺は天台修験に曹洞禅が入って成立発展した寺院とみることができます。

曹洞宗寺院の御本尊は釈迦牟尼佛が多いですが、正法寺の御本尊は如意輪観世音菩薩です。

廣見寺の末寺には秩父札所の寺院がいくつかあるので、秩父の曹洞宗はあるいは奥州・正法寺系とみることができるかも。

秩父札所の寺院のいくつかが修験系の発祥であること、曹洞宗寺院でありながら観世音菩薩を御本尊とすることなどは、奥州・正法寺の系譜とみることで説明がつくような感じもします。

脇道がながくなりました。

秩父エリアを巡拝範囲とする秩父十三仏霊場は秩父札所と重複がなく、秩父の御朱印のバリェーションを高めています。

秩父七福神も他霊場との重複が少なくなっています。

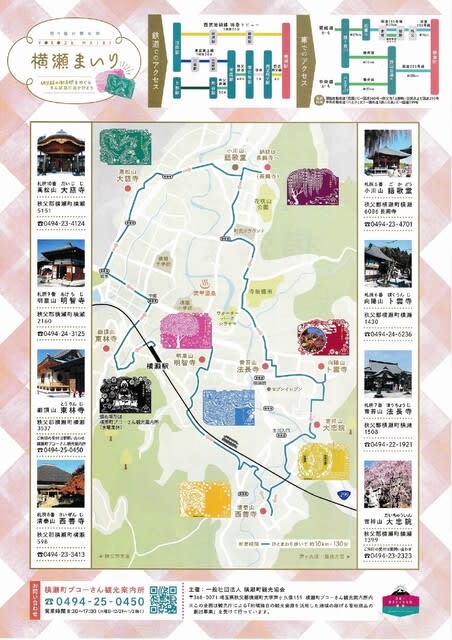

新しいところでは横瀬町で「横瀬まいり」が設定され、参画の8箇寺できれいな切り絵御朱印が授与されています。

なお、秩父エリアの弘法大師霊場は確認できておりません。

その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場、七観音霊場など広域霊場の札所が立地しますが数は多くありません。

秩父の霊場札所はいずれも御朱印授与率が高く、ご不在出直しもほとんどありません。

このあたりは、関東有数の札所文化圏の矜持が感じられます。

----------------------------------------

それでは、秩父札所の札番にしたがって横瀬町、秩父市、小鹿野町、皆野町の順に、おおむね南東から北西に向かう方向でご紹介していきます。

件数が多いので、連載形式でじっくりといきます。

なお、秩父は熊谷と並んで日本有数の酷暑の地です。

夏場の巡拝は、どうぞ充分にお気をつけくださいませ。

---------------------------------

1.横瀬町

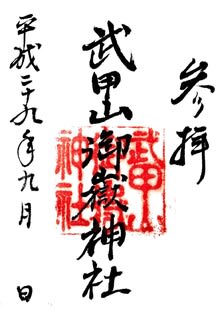

■ 武甲山御嶽神社(里宮)

横瀬町大字横瀬880-2

御祭神:日本武尊、男大述尊、広国押武金日天皇

旧社格:

授与所:境内のご神職宅

・武甲山山頂に御鎮座の武甲山御嶽神社(奥宮)の里宮として、明治初期にご遷座された里宮。

・秩父は日本武尊とのゆかりふかく、三峯神社は日本武尊東征の折、伊弉諾尊、伊弉册尊をお祀りしたのが草祀といい、秩父の名山・武甲山にも日本武尊を主祭神とする当社が祀られている。

・御朱印は境内のご神職宅にて拝受しましたが、ご不在の場合もあるようです。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:武甲山御嶽神社 書置(筆書)

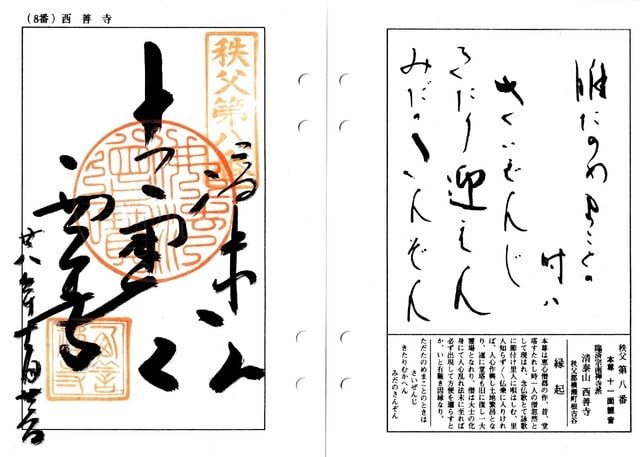

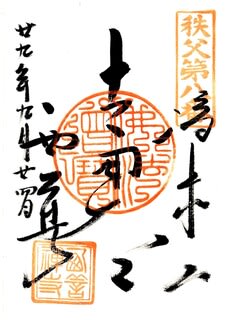

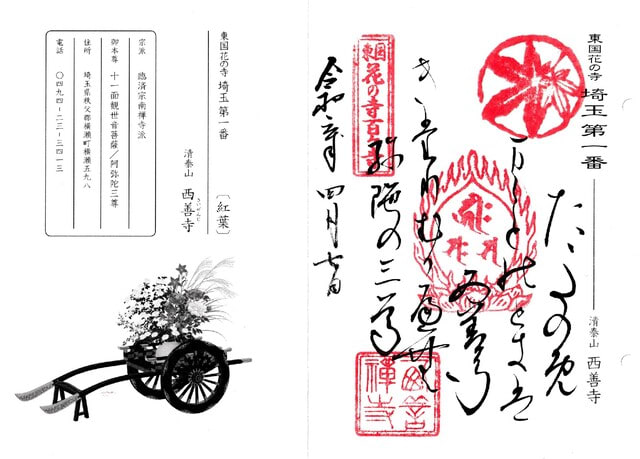

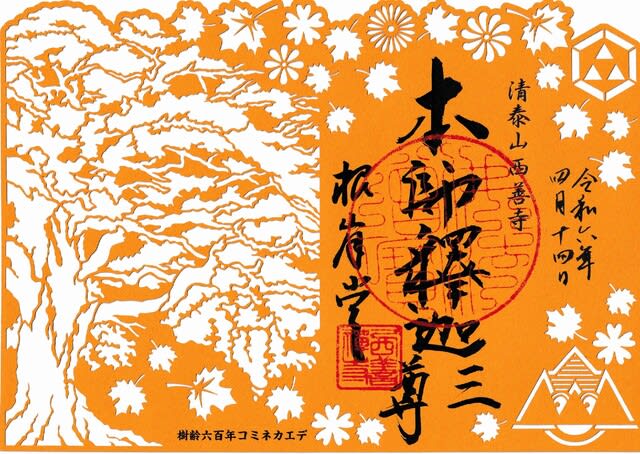

■ 清泰山 西善寺

横瀬町横瀬598

公式Web

臨済宗南禅寺派

御本尊:阿弥陀三尊(公式Webより)

秩父札所の札所本尊:十一面観世音菩薩

旧・秩父札所:第31番西禅寺(十一面観世音菩薩)

札所:秩父札所三十四観音霊場第8番、東国花の寺百ヶ寺霊場埼玉第1番、横瀬まいり

・秩父札所第8番で、もっとも東寄りの札所。

・寺伝によると、鎌倉時代初期、旅の僧侶が武甲山の麓にお堂(根岸堂)を建立したのが草創といい、当初は秩父札所の第31番札所だったと伝わる。

・「長享番付」には「三一番 西禅寺 十一面」とあるが、当山が別当として管理していた「根岸堂」(永正十二年(1515年)山内に移築)がもともとの秩父札所の堂宇という説もみられる。

・恵心僧都作と伝わる十一面観世音菩薩は、「持山観音」とも呼ばれる坐像。

・『古寺巡礼』によると、当山は当初浄土宗、または天台宗と考えられ西方浄土の阿弥陀三尊を祀ることから「安楽往生の寺」とも呼ばれているとの由。

・本堂前の樹齢約600年の巨大なコミネカエデは秩父を代表する銘木として知られ、東国花の寺百ヶ寺霊場の札所にもなっている。

・御朱印は本堂向かって右手の庫裏か、山門左手の授与所で拝受できます。

・秩父札所の御朱印のほか、東国花の寺百ヶ寺霊場、横瀬まいりの切り絵御朱印も拝受できます。

・東国花の寺百ヶ寺の御寶印は御本尊の阿弥陀三尊、横瀬まいりの切り絵御朱印には「根岸堂」「本師釋迦三尊」の揮毫があります。

〔拝受御朱印〕

1.秩父札所第8番の御朱印

十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

2.東国花の寺百ヶ寺霊場埼玉第1番の御朱印

阿弥陀三尊

【写真 上(左)】 専用用紙

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

3.横瀬まいりの切り絵御朱印

釋迦三尊

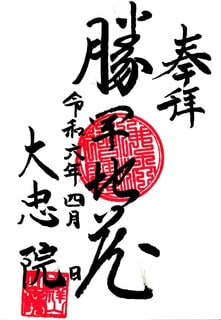

■ 吉祥山 大忠院

横瀬町横瀬1399

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所:横瀬まいり

・『新編武蔵風土記稿』によると、善庵良置禅師(天正元年(1573年)寂)の開山と伝わる曹洞宗寺院で入間郡越生郷龍穏寺末。

・御本尊は正観世音菩薩座像で、裏山の愛宕社から遷られたという勝軍地蔵菩薩立像は江戸時代中期頃の鋳造仏の美作とされ、横瀬町の有形文化財に指定されている。

・愛宕権現-勝軍地蔵菩薩という尊格から火伏せの霊験あらたかとみられ、切り絵御朱印にも「火伏せ佛」の揮毫がある。

・切り絵御朱印は在庫切れということで、卜雲寺にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.横瀬まいりの切り絵御朱印

勝軍地蔵菩薩

2.汎用御朱印張の御朱印

勝軍地蔵菩薩

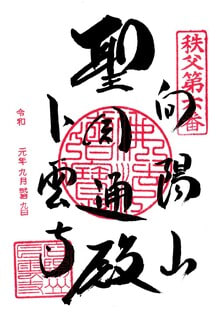

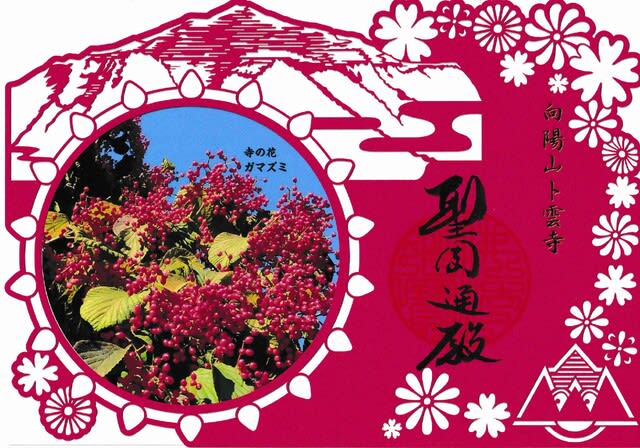

■ 向陽山 卜雲寺

横瀬町横瀬1430

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩(荻の堂観音)

秩父札所の札所本尊:聖観世音菩薩

旧・秩父札所:旧・秩父札所:第30番荻(野)堂

札所:秩父札所三十四観音霊場第6番

・江戸時代初期、嶋田與左衛門により撫外春道を開山に創建と伝わる曹洞宗寺院で、寺号は與左衛門の法号“卜雲源心庵主”に由来という。入間郡越生郷龍穏寺末。

・武甲山山頂の蔵王権現社に行基作と伝わる聖観世音菩薩を祀ったのが草創で、大蛇が住む”とが池”をこの観音さまに祈願して退散させたことから、”とが池”を埋め立てて荻(野)堂を建て、武甲山頂から観音さまをお遷しし、さらに宝暦十年(1760年)現在地に移転したという。

・山門よこの「ねがい地蔵」は、元文二年(1737年)、疫病退散、病気平癒を願い建立された尊像で、病気平癒だけでなく、子授け、入試合格などにも霊験あらたかとして信仰を集める。

・山内には弘法大師の御作というも伝わる薬師如来、鎮守社とみられる卜雲稲荷、寺宝として行基菩薩ゆかりの「山姥の歯」も納められている。

・武甲山に近い高台にあって、山内からの武甲山の眺望は圧巻。

・御朱印は本堂向かって右手の授与所にて拝受できます。

〔拝受御朱印〕

1.秩父札所第6番の御朱印

聖円通閣(聖観世音菩薩)

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

2.横瀬まいりの切り絵御朱印

聖円通閣(聖観世音菩薩)

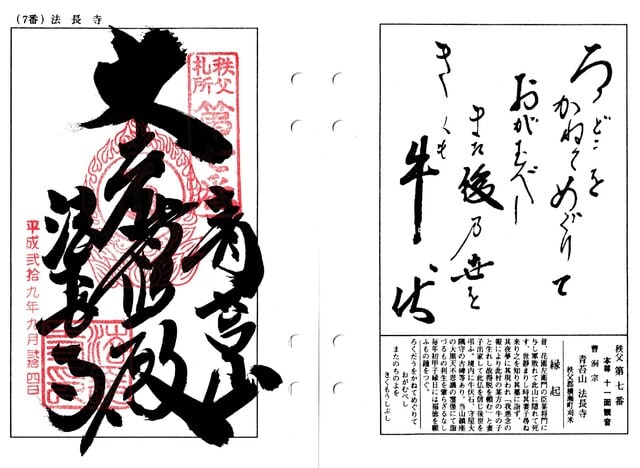

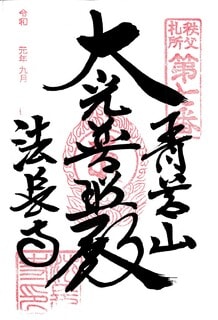

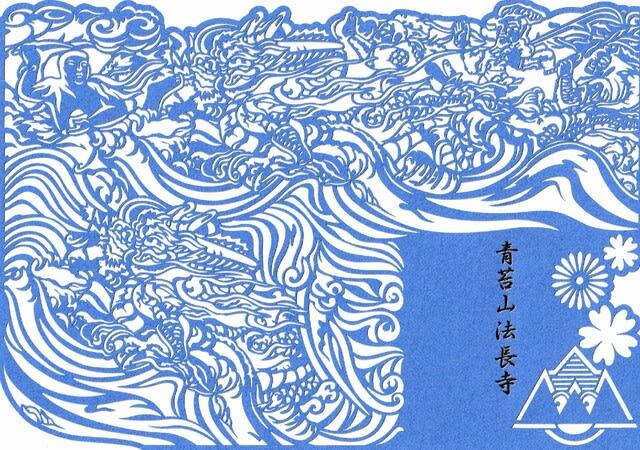

■ 青苔山 法長寺

横瀬町横瀬1508

曹洞宗

御本尊:釋迦牟尼佛

秩父札所の札所本尊:十一面観世音菩薩

旧・秩父札所:第32番牛伏

札所:秩父札所三十四観音霊場第7番、横瀬まいり

・青苔院傑岑常英が開基となり、凉室清和和尚(慶長十一年(1606年)寂)が開山したという禅刹。

・秩父札所として行基菩薩の御作という十一面観世音菩薩を安する根古屋の牛伏堂があり、別当を法長寺が勤めていたところ、天明二年(1782年)現在地(法長寺)に移転という。

・本堂は江戸の科学者・平賀源内の原図をもとに設計されたといい、秩父札所最大規模の伽藍といわれる。

・堂内正面の欄間には四国八十八箇所第86番志度寺の縁起、海女の珠取り物語の彫刻がある。

・平賀源内は讃岐・志度の出身で、その縁から海女の珠取り図の彫刻が置かれたのかもしれない。

・御朱印は本堂対面の授与所にて拝受できます。

〔拝受御朱印〕

1.秩父札所第7番の御朱印

大光普照殿(十一面観世音菩薩)

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

2.横瀬まいりの切り絵御朱印

欄間彫刻(海女の珠取り伝説)

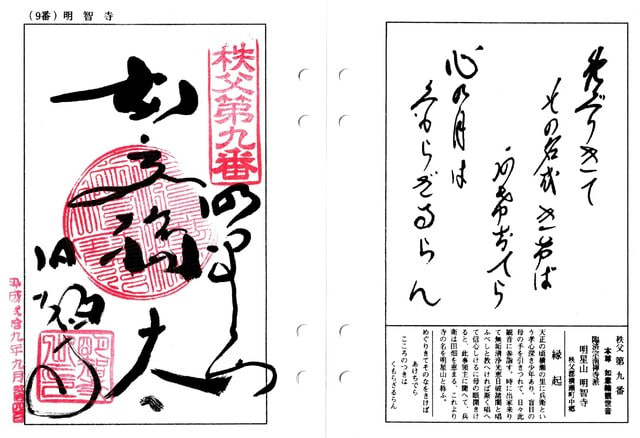

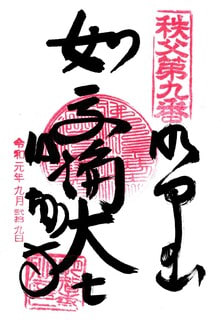

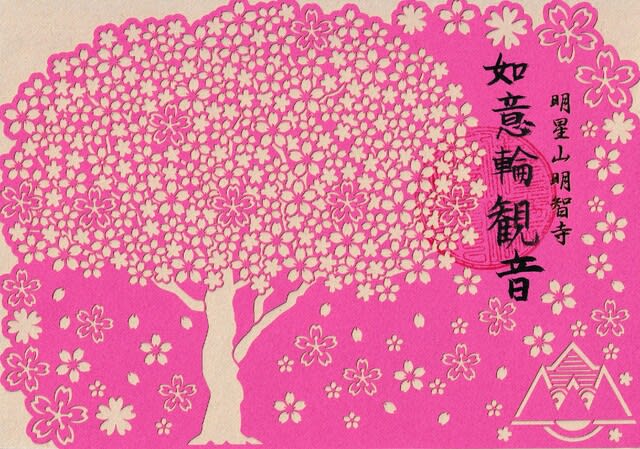

■ 明星山 明智寺

横瀬町横瀬2160

臨済宗南禅寺派

御本尊:如意輪観世音菩薩

秩父札所の札所本尊:如意輪観世音菩薩

旧・秩父札所:第29番明地

札所:秩父札所三十四観音霊場第9番、横瀬まいり

・建久二年(1191年)明智禅師の開創と伝わる古刹。

・御本尊は長七寸二分の如意輪観世音菩薩木坐像で惠心僧都の御作という。

・一条天皇(980-1011年)の中宮・藤原道長の娘の彰子が難産の折、(この?)仏像を祀り祈願すると玉のような男子を授かった。

その後すぐにこの仏像はお姿を隠され、人々が探しているときに明星があたりを照らし(仏像が御座する)観音堂に入ってこの尊像を得たという逸話にちなみ明星山と号したとも。

・安産子育ての観音さまとして知られ、1月16日、8月16日の縁日には女性の参詣者で賑わいを見せたという。

・参拝した女人が苦悩から救われるために願いを書いて納めたという文塚が残る。

・観音堂は札所第5番語歌堂と同時代同形式だったが明治16年焼失。平成2年に現在の観音堂(六角堂)が再建される。

・御朱印は観音堂(六角堂)向かって左手の授与所にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.秩父札所第9番の御朱印

如意輪大士(如意輪観世音菩薩)

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

2.横瀬まいりの切り絵御朱印

如意輪観世音菩薩

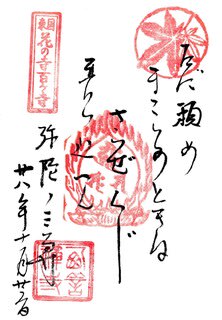

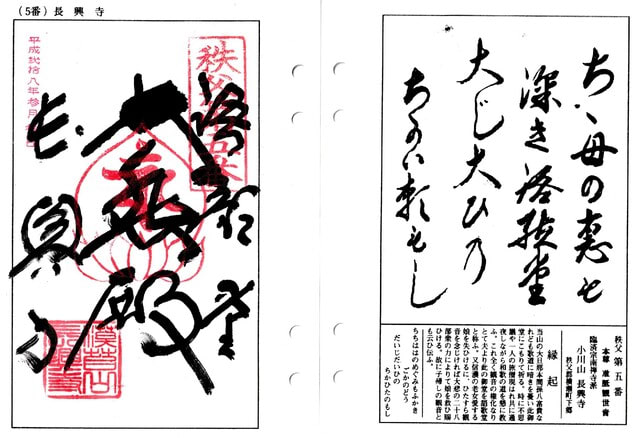

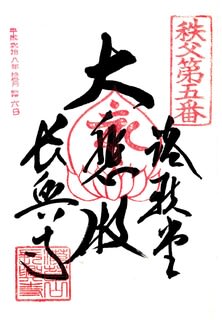

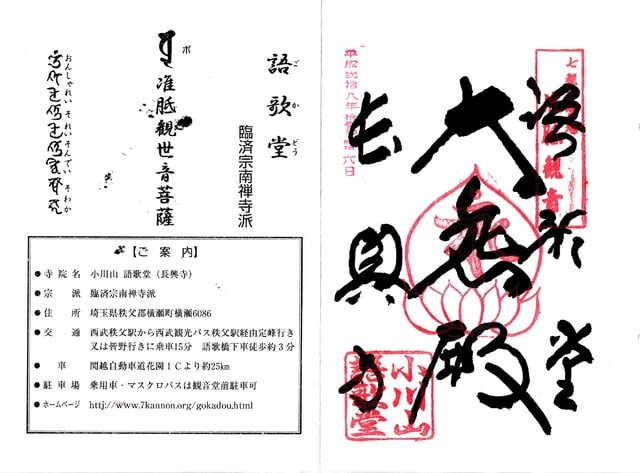

■ 小川山 語歌堂(長興寺)

横瀬町横瀬6086

臨済宗南禅寺派

御本尊:准胝観世音菩薩(語歌堂)

秩父札所の札所本尊:准胝観世音菩薩

旧・秩父札所:旧・秩父札所:第26番五閣堂

札所:秩父札所三十四観音霊場第5番、七観音霊場第6番

・めずらしい准胝観世音菩薩が御座す観音堂。

・本間孫八が慈覚大師作と伝えられる准胝観音を安置するため建立と伝わる。

・孫八は詩歌に堪能で、堂宇を訪れた旅僧と歌の道を語り合い和歌の奥義を極めたことにちなんで号したという。

・別当は長興寺で、いまでも語歌堂の納経所は長興寺となっている。

・語歌堂の堂宇は端正な宝形造で、横瀬町の指定史跡。

・長興寺は渓苔山と号して田村郷の圓福寺末。『新編武蔵風土記稿』によると御本尊は地蔵菩薩だが、御本尊の御朱印は授与されていない。

・准胝観世音菩薩を札所本尊とする日本百観音の札所は当山と西国第11番上醍醐寺のふたつしかなく、貴重な存在となっている。

・語歌堂は「七観音霊場」の札所。

「七観音霊場」とは「七種七躰それぞれの変化観音を御本尊とする寺院七箇寺により結成される霊場」で、札所は以下のとおり。

第1番 海照山 品川寺 聖観世音菩薩(品川区南品川)

第2番 瑞應山 弘明寺 十一面観世音菩薩(横浜市南区弘明寺町)

第3番 天照山 光明寺 如意輪観世音菩薩(鎌倉市材木座)

第4番 飯盛山 妙音寺 不空羂索観世音菩薩(神奈川県三浦市初声町下宮田)

第5番 巌殿山 正法寺 千手観世音菩薩(埼玉県東松山市岩殿)

第6番 小川山 語歌堂 准胝観世音菩薩(横瀬町横瀬)

第7番 石龍山 橋立堂 馬頭観世音菩薩(秩父市上影森)

札所の多くは大寺名刹だが、語歌堂が選ばれているのは慈覚大師作という縁起と、秩父札所の名声があるのかも。

・御朱印は長興寺の授与所にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.秩父札所第5番の御朱印

大悲殿(准胝観世音菩薩)

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

2.七観音霊場第6番

大悲殿(准胝観世音菩薩)

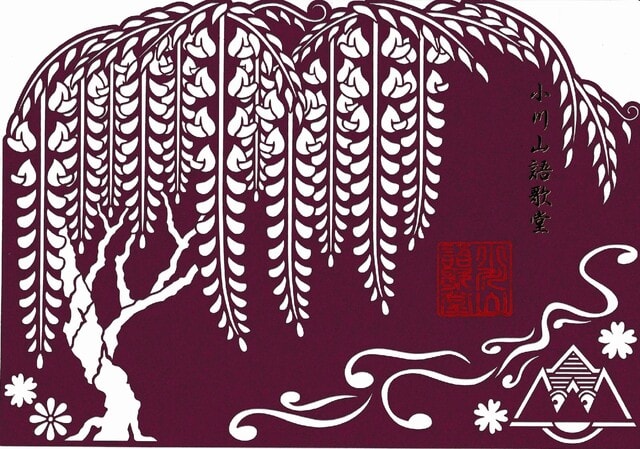

3.横瀬まいりの切り絵御朱印

藤の花

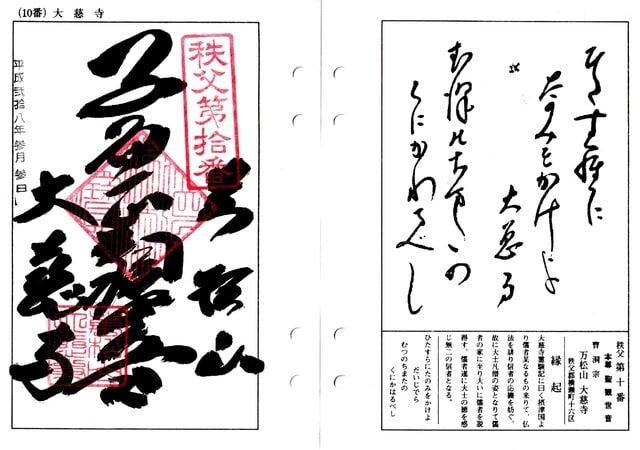

■ 萬松山 大慈寺

横瀬町横瀬5151

曹洞宗

御本尊:正観世音菩薩

秩父札所の札所本尊:正観世音菩薩

旧・秩父札所:第27番大慈寺

札所:秩父札所三十四観音霊場第10番

・延徳二年(1490年)開創、明応二年(1493年)東雄朔方大和尚により開山の禅刹で、当初は秩父札所第27番だったとみられる。

・御本尊の聖観世音菩薩は惠心僧都の御作と伝わる長一尺三寸の木坐像で、秩父ではめずらしいとされる法衣垂下像。町指定有形文化財。

・山門は三間一戸の樓門で左右脇間に仁王尊を安置。

・往時から多くの尊仏を安し、子育観音金銅仏は寛政六年、寄木造りの地蔵菩薩像は正徳四年の作とされ、十一面観音菩薩も奉安という。

・本堂内の宮殿厨子は優れた彫刻が施され、秩父札所の中でも屈指の名作として知られる。町指定有形文化財。

・本堂入口の「おびんずる様(なで仏)」は存在感を放ち人気の模様。

・アニメ映画の舞台となり、アニメファンの聖地としても知られている。

・御朱印は本堂向かって右の授与所にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.秩父札所第10番の御朱印

南無正観音(正観世音菩薩)

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

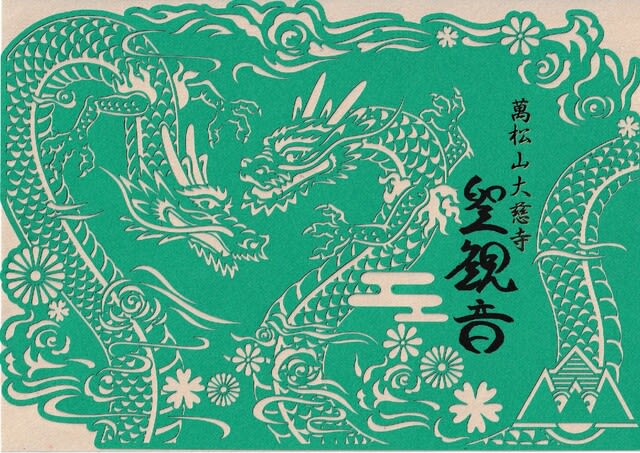

3.横瀬まいりの切り絵御朱印

聖観音/夫婦龍

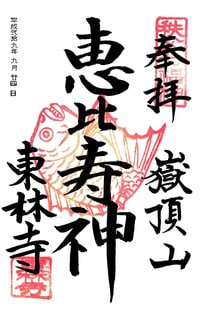

■ 嶽頂山 東林寺

横瀬町横瀬3537

曹洞宗

御本尊:准胝観世音菩薩

札所:秩父七福神(宇根恵比寿)、横瀬まいり

公式Web

・寛永年間(1624-1645年)初頭、吉田の清泉寺七世清翁全吉大和尚が大檀那今井家の寄進を受け創建と伝わる。開基は東林院殿慶香妙瑞大姉。

・御本尊は仏母ともいわれる准胝観世音菩薩で、開基のご遺徳をたたえるためとも伝わる。

・平成元年に秩父大仏造立(翠雲堂)、平成9年に客殿建築、平成26年には本堂の改築造立と、近年伽藍が整えられている。

・本堂向かって右手の高みの御堂に御座す恵比寿は「宇根恵比寿」と称され秩父七福神の一尊。

・ちなみに秩父七福神は下記のとおりで、大寺名刹が多く廻り応えがあります。

東林寺(宇根恵比寿)/横瀬町横瀬3537

惣圓寺(八臂大弁財天)/秩父市東町17-19

金仙寺(聖山布袋尊)/秩父市下影森6650

円福寺(延命寿老人)/秩父市田村967

鳳林寺(大悲毘沙門天)/小鹿野町下小鹿野1387

円福寺(福寿大黒天)/皆野町皆野293

総持寺(殿平福禄寿)/長瀞町本野上924

・御朱印は庫裏にて拝受しましたが、お正月以外はご不在のケースもありそうです。

・「横瀬まいり」の札所ですが、こちらの御朱印は横瀬町ブコーさん観光案内所(横瀬町大字芦ヶ久保159)で授与されています。

〔拝受御朱印〕 御本尊の御朱印は不授与の模様

1.秩父七福神(宇根恵比寿)の御朱印

恵比寿神

2.横瀬まいりの切り絵御朱印

佛心(秩父大仏)

これで横瀬町は終了です。

つぎは秩父市となります。

以下、つづきます。

【 BGM 】

■ 夢の大地 - kalafina

■ Erato - 志方あきこ

■ One Reason - milet

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « ■ 夏向きの洋... | ■ 富士山周辺... » |