7月31日(金)の夜、韓国文化院で朝倉敏夫国立民族学博物館教授の講演を聞きました。

演題は「食文化を通じてみる韓日比較」。<2015『韓日文化比較』>というシリーズの第8回目の講演会です。

しかし「食文化」とはずいぶん幅が広いというか、ネタがありすぎてかえって大変では?と思いました。

講演は配布された資料プリントにほぼ沿って進められました。案の定、多岐にわたる内容でしたが、興味深い内容を巧みな語り口で話され、とても勉強になりました。

プリントの項目だけ拾ってみると・・・。

①韓国人にとってのご飯とは?

②韓国人のご飯の食べ方は?

(a)ご飯の世界・・・ビビンバ(混ぜる)、クッパ(汁に入れる)、サムパプ(包む)

(b)箸と匙

③韓国人のご飯の出し方は?

(a)お膳

(b)おかわりと山盛り

・・・と、ざっと 見てもこれらの内容を1時間30分弱で話すとはなかなかのものです。おまけに日韓の文化のような、よく似ているが違う、つまり「似て非なる点にこそ双方の違いがよくわかる」とか、韓国の「情の深さ(情が多い)」と日本の「情の細やかさ」、韓国の「わかちあい(나늠)」と日本の「おもてなし」の対照比較といった文化論にまで話が及んだりして、実に密度の濃い講演でした。

以下、私ヌルボが興味をもったこと、その後調べてみたこと、疑問に思ったこと等をメモみたいな感じで書いておきます。

※青字は朝倉教授の話あるいは配布プリントに記されていることです。

○朝倉教授の最初の訪韓は1979年。当時外食食堂ではご飯には麦が混じっていなければならなかった。 ※韓国は1983年に米の自給率が100%に達した。

・・・日本で麦飯がふつうだったのは60年代までだったでしょうか? 以前知り合い(1950年代前半生まれ)から「学校(高校?)で弁当箱を開けるとご飯が黒っぽい(←麦の比率が高い)ので恥ずかしくて、弁当を蓋を立てて隠して食べていた」という話を聞いたことがあります。

韓国については→コチラ(韓国語)に記されている戦後食生活史はおもしろいです。

1960年代半ば~70年代、すべての食堂ではご飯に麦等の雑穀と麺類を25%以上混合して売らなければならなかった。学校でも混粉食の歌(혼•분식의 노래)を歌わせ、昼食時に麦などの雑穀が25%以上混ぜられているか弁当検査をした、等々。

また、→コチラの記事(韓国語)には次のようなことが記されています。

(ちょうど日本の1950年代、アメリカの膨大な余剰農産物処理のためパンとか脱脂粉乳が学校給食に使われたように)韓国では63年からアメリカの余剰農産物を受け入れ、小麦粉はバランスのとれた食品で美容にも良く頭が良くなるとのふれ込みで韓国社会に広がり、70年代のセマウル運動で食生活の改善の名で欧米の食文化の無批判に受け入れていき、韓国の食文化は崩れていった。

○ご飯は、食べる人によってよび方が違う。

반(パン)[밥(パプ)]=ご飯の一般的な語。

진지(チンジ)=目上の人が召し上がるご飯。

수라(スラ)=王の食事。 ※「チャングムの誓い」にも出てくる수라간(スラカン)は王の食事を調理する所。

메(メ)=祭祀の時に祖先に差し上げるご飯。

○最初の<①韓国人にとってのご飯とは?>で金芝河の詩「飯」を紹介。詩句(全)は次の通りです。

飯が天です 天を独りでは支えられぬように 飯はたがいに分かち合って食べるもの

飯が天です 天の星をともに見るように 飯はみんなで一緒に食べるもの

飯が天です 飯が口に入るとき 天を体に迎えます

飯が天です ああ 飯は みんながたがいに分かち食べるもの

・・・この詩については、たぶんそのうち別立ての記事にします。

○국(クク.汁)と탕(タン.湯)の区別はむずかしい。

「국は祖先祭祀の膳には上がらないが탕は上がる」と言う人もいる。たとえばカルビ湯は結婚式による出されるが、汁は出ない。

국밥(クッパプ)は汁の中に飯を入れた(말다)もの。

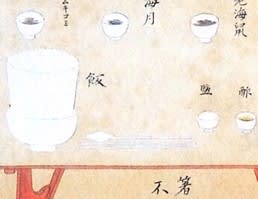

○日本人も昔は匙を使っていた。ex.正倉院御物 (箸の使用は7世紀以降。一般は9世紀から。)

1116年(永久4年)の<大臣大餐>の図(「類聚雑要抄指図巻」所収)によると箸と匙がセットで用いられていたことがわかる。

・・・その後探してみたところ、正倉院御物の佐波理匙の画像は→コチラ参照。なお<朝鮮新報>の記事(→コチラ)によると<佐波理>とは「銅と錫の合金」のことで、朝鮮語「사발(サバル.沙鉢.どんぶり)」の日本語音表記と説明されています。

また「類聚雑要抄指図巻」については、なんと横浜市立図書館にあったので見てみました。すごい豪華本で、奥付を見ると4万5千円出して購入したようです。1116年の大臣(=内大臣藤原忠通)大膳の図には、なるほど箸と匙のセットが置かれています。薄くてほとんど見えませんが、中央手前に横向きに置かれています。右は部分拡大図です。

※<神戸市兵庫区>のサイトに、「清盛時代の料理再現にチャレンジ」という催しの記事(→コチラ)と、再現した1115年の大饗のメニューとその説明の写真入り記事(→コチラ)がありました。とくに後者。よくここまで再現したものです。もちろん箸と匙のセットもあります。

※<神戸市兵庫区>のサイトに、「清盛時代の料理再現にチャレンジ」という催しの記事(→コチラ)と、再現した1115年の大饗のメニューとその説明の写真入り記事(→コチラ)がありました。とくに後者。よくここまで再現したものです。もちろん箸と匙のセットもあります。

※「類聚雑要抄指図巻」とは何なのか?については→コチラ参照。しかし、こうした宴席の膳の記録を詳細な絵入りで残すとはすごいものです。

○古代では用いられたは匙がなぜ後世なくなっていったか? 「ジャポニカ種の米は粘り気が強いので匙だとくっついて食べづらい」という説もある。

・・・山内昶「食具」(法政大学出版局)には、この説(故・青木正兒博士の説)とともに「日本では台所ですべて一口で食べられるように調理して食膳に出すので箸だけでよく、ナイフもスプーンも不要」といった<切断料理説>を紹介しています。(朝倉先生の話にもあったかな?) しかし決定的な説はないような・・・。韓国で匙を頑として使用し続けているのは「『礼記』以来の礼節を遵守してきたせいだった」という記述もあります。

※韓国の匙については以前<スッカラ(韓国のスプーン)はくぼみが浅い。 その理由は?>と題した記事を書いたことがあります。(→コチラ参照。)

※この「食具」という本はとても興味深い本です。匙&韓国関係では、「現在の西洋でスープを食べる時、スプーンを向こう側に動かして掬って口に運ぶが、コリアではそんなことをしたら福が逃げるといって、スプーンを手前に動かして掬って飲んでいる」といった記述もあります。

後で図書館で調べたりネット検索で知ったこと等をあれこれ書き足していったらずいぶん字数が多くなってしましました。一応ここでひと区切り。

→ 朝倉敏夫教授の講演「食文化を通じてみる韓日比較」を聴いて知ったこと、考えたこと(下)

演題は「食文化を通じてみる韓日比較」。<2015『韓日文化比較』>というシリーズの第8回目の講演会です。

しかし「食文化」とはずいぶん幅が広いというか、ネタがありすぎてかえって大変では?と思いました。

講演は配布された資料プリントにほぼ沿って進められました。案の定、多岐にわたる内容でしたが、興味深い内容を巧みな語り口で話され、とても勉強になりました。

プリントの項目だけ拾ってみると・・・。

①韓国人にとってのご飯とは?

②韓国人のご飯の食べ方は?

(a)ご飯の世界・・・ビビンバ(混ぜる)、クッパ(汁に入れる)、サムパプ(包む)

(b)箸と匙

③韓国人のご飯の出し方は?

(a)お膳

(b)おかわりと山盛り

・・・と、ざっと 見てもこれらの内容を1時間30分弱で話すとはなかなかのものです。おまけに日韓の文化のような、よく似ているが違う、つまり「似て非なる点にこそ双方の違いがよくわかる」とか、韓国の「情の深さ(情が多い)」と日本の「情の細やかさ」、韓国の「わかちあい(나늠)」と日本の「おもてなし」の対照比較といった文化論にまで話が及んだりして、実に密度の濃い講演でした。

以下、私ヌルボが興味をもったこと、その後調べてみたこと、疑問に思ったこと等をメモみたいな感じで書いておきます。

※青字は朝倉教授の話あるいは配布プリントに記されていることです。

○朝倉教授の最初の訪韓は1979年。当時外食食堂ではご飯には麦が混じっていなければならなかった。 ※韓国は1983年に米の自給率が100%に達した。

・・・日本で麦飯がふつうだったのは60年代までだったでしょうか? 以前知り合い(1950年代前半生まれ)から「学校(高校?)で弁当箱を開けるとご飯が黒っぽい(←麦の比率が高い)ので恥ずかしくて、弁当を蓋を立てて隠して食べていた」という話を聞いたことがあります。

韓国については→コチラ(韓国語)に記されている戦後食生活史はおもしろいです。

1960年代半ば~70年代、すべての食堂ではご飯に麦等の雑穀と麺類を25%以上混合して売らなければならなかった。学校でも混粉食の歌(혼•분식의 노래)を歌わせ、昼食時に麦などの雑穀が25%以上混ぜられているか弁当検査をした、等々。

また、→コチラの記事(韓国語)には次のようなことが記されています。

(ちょうど日本の1950年代、アメリカの膨大な余剰農産物処理のためパンとか脱脂粉乳が学校給食に使われたように)韓国では63年からアメリカの余剰農産物を受け入れ、小麦粉はバランスのとれた食品で美容にも良く頭が良くなるとのふれ込みで韓国社会に広がり、70年代のセマウル運動で食生活の改善の名で欧米の食文化の無批判に受け入れていき、韓国の食文化は崩れていった。

○ご飯は、食べる人によってよび方が違う。

반(パン)[밥(パプ)]=ご飯の一般的な語。

진지(チンジ)=目上の人が召し上がるご飯。

수라(スラ)=王の食事。 ※「チャングムの誓い」にも出てくる수라간(スラカン)は王の食事を調理する所。

메(メ)=祭祀の時に祖先に差し上げるご飯。

○最初の<①韓国人にとってのご飯とは?>で金芝河の詩「飯」を紹介。詩句(全)は次の通りです。

飯が天です 天を独りでは支えられぬように 飯はたがいに分かち合って食べるもの

飯が天です 天の星をともに見るように 飯はみんなで一緒に食べるもの

飯が天です 飯が口に入るとき 天を体に迎えます

飯が天です ああ 飯は みんながたがいに分かち食べるもの

・・・この詩については、たぶんそのうち別立ての記事にします。

○국(クク.汁)と탕(タン.湯)の区別はむずかしい。

「국は祖先祭祀の膳には上がらないが탕は上がる」と言う人もいる。たとえばカルビ湯は結婚式による出されるが、汁は出ない。

국밥(クッパプ)は汁の中に飯を入れた(말다)もの。

○日本人も昔は匙を使っていた。ex.正倉院御物 (箸の使用は7世紀以降。一般は9世紀から。)

1116年(永久4年)の<大臣大餐>の図(「類聚雑要抄指図巻」所収)によると箸と匙がセットで用いられていたことがわかる。

・・・その後探してみたところ、正倉院御物の佐波理匙の画像は→コチラ参照。なお<朝鮮新報>の記事(→コチラ)によると<佐波理>とは「銅と錫の合金」のことで、朝鮮語「사발(サバル.沙鉢.どんぶり)」の日本語音表記と説明されています。

また「類聚雑要抄指図巻」については、なんと横浜市立図書館にあったので見てみました。すごい豪華本で、奥付を見ると4万5千円出して購入したようです。1116年の大臣(=内大臣藤原忠通)大膳の図には、なるほど箸と匙のセットが置かれています。薄くてほとんど見えませんが、中央手前に横向きに置かれています。右は部分拡大図です。

※「類聚雑要抄指図巻」とは何なのか?については→コチラ参照。しかし、こうした宴席の膳の記録を詳細な絵入りで残すとはすごいものです。

○古代では用いられたは匙がなぜ後世なくなっていったか? 「ジャポニカ種の米は粘り気が強いので匙だとくっついて食べづらい」という説もある。

・・・山内昶「食具」(法政大学出版局)には、この説(故・青木正兒博士の説)とともに「日本では台所ですべて一口で食べられるように調理して食膳に出すので箸だけでよく、ナイフもスプーンも不要」といった<切断料理説>を紹介しています。(朝倉先生の話にもあったかな?) しかし決定的な説はないような・・・。韓国で匙を頑として使用し続けているのは「『礼記』以来の礼節を遵守してきたせいだった」という記述もあります。

※韓国の匙については以前<スッカラ(韓国のスプーン)はくぼみが浅い。 その理由は?>と題した記事を書いたことがあります。(→コチラ参照。)

※この「食具」という本はとても興味深い本です。匙&韓国関係では、「現在の西洋でスープを食べる時、スプーンを向こう側に動かして掬って口に運ぶが、コリアではそんなことをしたら福が逃げるといって、スプーンを手前に動かして掬って飲んでいる」といった記述もあります。

後で図書館で調べたりネット検索で知ったこと等をあれこれ書き足していったらずいぶん字数が多くなってしましました。一応ここでひと区切り。

→ 朝倉敏夫教授の講演「食文化を通じてみる韓日比較」を聴いて知ったこと、考えたこと(下)

![韓国内の映画の興行成績 [8月11日(金)~8月13日(日)] ►「コンクリートユートピア」は期待してよさそう! ►日韓の港町のヤクザ文化(?)と「野獣の血」等のこと](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6a/11/92d870b3e7abfcf50b59506f39b0cba6.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月28日(金)~7月30日(日)] ►「密輸」に続いて「ザ・ムーン」が公式公開前に10位にランクイン ►<サメのかぞく体操>って知ってますか?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/c5/5e7496d2812629ef25604c3e9779b3f4.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月21日(金)~7月23日(日)] ►期待できそう! リュ・スンワン監督の新作「密輸」 ►最近観たドキュメンタリー「世界のはしっこ、ちいさな教室」は良かった!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/a0/12b1fedcdd7d44e3b5ae4cdde7c52ed4.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3f/97/23df6cbf19458fe4f08e5af9d4969562.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/58/a7/37839be4ca432b6c9dabb103a6fa31b6.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/71/b9/cb7ffe184f0640f4c629be5ba1de9724.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [6月30日(金)~7月2日(日)] ►韓国映画「君の結婚式」の中国版リメイク、韓国で上映! ►ウェス・アンダーソン監督の新作「アステロイド・シティ」、期待していいかな?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/00/81/b0850e17282a4b2ef3dd13867cfce7de.jpg)

今回の番組後半は、「煮干しでダシをとる」というのは日本時代に始まったことだと、珍しく日本の影響を肯定的に伝え、漁村で煮干し汁にいれたククス(そうめん)を作り、食べるシーンですが、ククスは丼に入れて、男たちは皆、その丼を左手に持ち、麺をすすり、丼に口をつけてずるずると汁をすすり、製作者は意図していなかったでしょうが、スプーン特集の番組で、スプーンを使わずに汁を飲むシーンになってしまいます。

朝鮮では、多分、さじで食事をしていたのは王侯貴族などだけで、貧乏人は当然金属の箸やさじを使っていなかったでしょうし、個人用の木製さじも使っていなかったような気がします。これは、単なる想像ですが、食うものも満足にないのに、ちゃんとした食具があったとは思えません。

この「韓国人の食卓」で取り上げた「白菜」編は、おもしろかったです。白菜のキムチが韓国全土で食べられるようになったのは、1970年代からだというのです。日本時代に白菜の栽培が始まったが、韓国ではなかなか普及せず、大根の葉のような非結球のアブラナ科の菜っ葉の方を好んでいたからだと言います。今の結球白菜は、味が薄いので好まれなかったようで、番組で「朝鮮白菜」と紹介されていたのは、カブのような野菜でした。理由は不明ですが、1970年代になって、白菜の大増産があって、白菜のキムチが普及していったそうです。

金属器と木器については、スギはない一方金属資源が豊富な朝鮮と、その逆の日本とはいろんな道具の原材料事情も違いがあると思われます。

このところ「韓国人の食卓」はあまり見てなくて、「汁とスプーン」編も「白菜」編も見ていませんが、どちらもおもしろそうですね。

白菜のキムチの歴史がそんなに浅いというのはオドロキ! ですが、韓国ウィキペディアには「白菜は500年の歴史を通じてキムチの漬け込み用として韓国の野菜の王座を占め・・・」といった説明があるのですが・・・。

で、関係記事を探していくつか読んでみると、昔も白菜はあったが結球白菜ではなく、キムチの材料も主役はダイコンだったようです。ところが20世紀に入って日本から高品質の品種が入ってきて白菜が全国に普及するようになったとか・・・。

どうも白菜の歴史にもいくつかの「画期」があるようです。

西ヨーロッパの科学革命時代以前はどうせ一部の貴族以外には国民の多数は貧乏人ですが、貧乏人であれどうであれ、なくては不便な生活必需品はあるのです。

私は朝鮮の食具の研究はしておりませんが、西洋の食具は幾らか調べたことがあります。ほとんどすべての西洋人が、ナイフとフォークで食事をするようになったのは「最近」といっていいほど新しいことです。19世紀末のナポリでは、パスタを手づかみで食べている絵や写真がいくらでも残り、インターネットでも簡単に見ることができます。農山村にフォークが入るのは20世紀以降のようで、イタリアの山村では1930年代でもフォークがなかったという話は、『食卓の文化誌』(石毛直道)に出ていますし、オーストリアの画家が、1950年代の山村にはフォークのない家庭があったという話を、私は直接聞いています。1本のナイフだけを使うという家庭もありました。チーズやパンやソーセージなどを切って食べるので、家長がまとめて切れば、あとは手づかみでいいわけです。