八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館。八戸市是川字横山。

2022年10月1日(土)。

櫛引八幡宮の見学を終え、八戸市是川(これかわ)の是川縄文館へ向かった。

是川縄文館は、世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」の一つである国史跡・是川石器時代遺跡のガイダンス施設である。是川遺跡は、八戸市南東部に所在し、新井田(にいだ)川沿岸の南北の沢に挟まれた標高10~15mの段丘上に立地する。サケ・マスが遡上する河川近くで、後背地には落葉広葉樹の森が広がっていた。

是川遺跡は縄文前期・中期の一王寺(いちおうじ)遺跡、縄文中期の堀田(ほった)遺跡、縄文晩期を中心とする中居(なかい)遺跡の3遺跡の総称であるが、集落の中心は、途中の縄文後期には川の反対側に隣接する風張(1)遺跡へ移動していた。

土偶が出土した風張1遺跡は、八戸市庁から南方へ4.3km、新井田川の右岸に位置し、縄文時代晩期で有名な是川遺跡の対岸にある。北側を蛇行する新井田川と南西側の沢地に挟まれ、北西側に突き出した標高20~30mの舌状台地上に立地する。遺跡の規模は東西約470m、南北約250m、総面積は75,000㎡。

本遺跡の特徴は、縄文時代後期後半の大規模な環状集落(二つの土坑墓群を取り囲むように土坑群・掘立柱建物跡群・住居群が同心円状に構築されている)が構成され、縄文後期の拠点的集落であること、遺物は住居内から完全な形のものが数多く出土したことがあげられ、縄文時代後期後半の集落構造や編年を考える上でも貴重な資料である。

現地案内板。

是川縄文館を代表する展示のハイライトは、風張(1)遺跡から出土した国宝「合掌土偶」で、展示室群最後の国宝展示室に展示されている。国宝「合掌土偶」は縄文土偶に関する書籍には必ず紹介される印象的な国宝土偶である。縄文館見学後、風張(1)遺跡へ赴き、国宝土偶の出土地付近を見学した。

国宝展示室 国宝「合掌土偶」。縄文時代後期後半(約3,500年前頃)。

高さ19.8㎝、幅14.2㎝、奥行き15.2㎝。

八戸市風張1遺跡から出土した縄文時代後期後半の遺物666点が、縄文時代晩期の是川遺跡に代表される亀ヶ岡文化の形成を考えるうえで、極めて貴重な学術資料として、国の重要文化財に指定された。2009年重要文化財のうち「合掌土偶」1点が、国宝に指定された。

合掌土偶を出土した 第15号竪穴住居。

合掌土偶の出土状況は、第15号竪穴住居跡の出入り口から向かって奥の北壁際から出土している。右側面を下にし、正面を住居中央に向け、背面は住居壁面に寄りかかるように確認された。

出土時に欠けていた左足部分は、2.5m離れた西側の床面から出土した。土偶は、一般的に捨て場や遺構外からの出土例が多いが、住居の片隅に置かれた様な状態で出土した例は非常に少ない例として貴重である。

合掌土偶の出土状況。

合掌土偶の特徴。風張1遺跡からは約70点の土偶が出土しているが、完全な形をしているものはこの土偶だけである。座った状態で両腕を膝の上に置き、正面で手を合わせ、指を組んだポーズを取っていることから合掌土偶と称されている。

両腿の付け根及び膝と腕が割れているが、割れた部分にはアスファルトを使った修復の跡があり、大切に使用していたものと考えられる。土偶の顔面・体の一部などに赤色顔料が認められ、使用された当時は全体が赤く塗られていたと思われる。

縄文時代後期の土偶の特徴と合掌土偶。

東北北部では、縄文時代前・中期に板状土偶(両腕を左右に突き出した十字形の土偶)が多く出土している。縄文時代後期前半に入ると、前・中期で顔が扁平に表現されていたものが、立体的となり前方に突出し、両足も表わされるようになる。後期後半は腹を膨らませ、妊婦を表現しているものや蹲踞(そんきょ)姿勢でポーズをとる土偶が出現する。

蹲踞姿勢の土偶は、腕組みをするものが多いが、手を合わせ合掌しているポーズをとるものは、本遺跡出土の土偶と青森県つがる市石神遺跡の土偶だけである。ただし、石神遺跡の土偶は頭部と胴体が別々のものが接合され、全体像を捉えることが出来ない。土偶は一般に、完全な形をしているものは非常に少なく、どこかの部分が欠損しているものが多くみつかる。風張1遺跡の合掌土偶は、完全な形で残っており、他の土偶と比較してもより精巧に作られている。

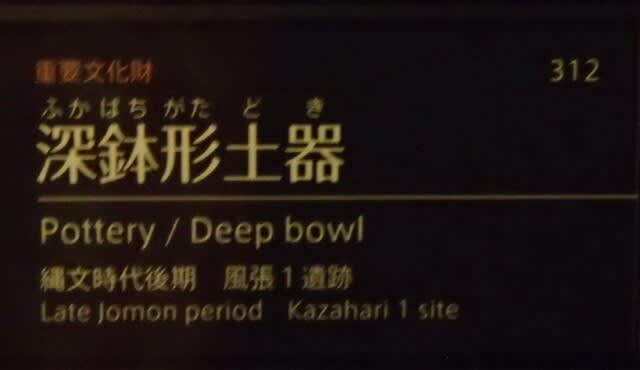

③「風張の美」展示品:風張1遺跡出土の土器・石器・土製品・石製品など。

重文・土偶。縄文時代後期。法量14.1cm。

竪穴住居跡から出土したポーズをとる土偶である。両膝を折って座った状態で、左手を左頬にあてがっている。顔立ちは粘土紐ではっきりと作られており、耳飾りをしていたかのような表現がみられる。

重文・土偶。縄文時代後期。