八戸市博物館。青森県八戸市根城。

2022年10月1日(土)。

板状土偶。縄文時代中期。是川一王寺遺跡。青森県重宝。

頭部と右腕を欠いている。左肩に小突起をもち、体部は乳房(左側のみ)とへそを瘤状の突起で表している。表裏とも撚紐を、直線または曲線状に押捺し体部を飾っている。

本土偶は、縄文中期の遺跡として著名な一王寺遺跡(史跡是川石器時代遺跡)から出土した初めてのものであり、学術的に貴重な資料である。

重文・五戸町薬師前遺跡墓坑出土遺物。縄文時代後期前半。

昭和52年5月、当時三戸郡倉石村にあるこの遺跡の土地の所有者が長いも栽培のためのトレンチャー(掘削機)を入れた際、土器棺の一部と上部の配石を発見、村当局に通報し、同年6月、倉石村教育委員会による緊急調査が実施された。

調査の結果、調査面積16㎡の範囲に大型の墓坑が1基検出され、その中央部付近に寄り添うような形で3基の土器棺(1号土器棺~3号土器棺)が埋設されているのが確認され、その内1基からは、貝輪を尺骨に装着したままの、保存状態の良い縄文人骨が納められていた。

遺物は、それら土器棺に使われた縄文時代後期前半の深鉢形土器、壷形土器各3点と、3号土器棺に埋葬された縄文人に装着あるいは副葬されていた貝輪16点、猪牙製垂飾11点である。

これらの出土遺物は、縄文時代後期の集団墓の実態と縄文社会における葬送儀礼の一端をよく示す資料である。

また、土器棺として使われた土器は、当該期の類例に比べ群を抜く大きさと依存状態を誇り、さらに装飾も一定の規則に則りながら入念な文様構成で飾られ、造形からも高い評価が与えられるものとして貴重である。

在地の砂沢式土器と遠賀川系土器。弥生時代前期。是川中居遺跡。

砂沢式土器。法量52.3cm。

土坑に埋納された土器の棺で、内部から骨粉や赤い顔料を含んだ土、管玉がみつかった。表面には赤い顔料が付着し、底部に孔があいている。内外面に炭化物が付着しており、煮炊き具から棺へ転用されたと考えられる。

遠賀川系土器。法量42.0cm。

遠賀川系土器は、筑豊地域をはじめ九州でつくられる「遠賀川式土器」をまねたもので、壺や甕形で平行沈線と点列で飾られることが特徴である。弥生時代への変わり目と考えられる水田稲作とともに九州から日本列島を北上していくことから、弥生時代へのうつりかわりの目安にもなっている。

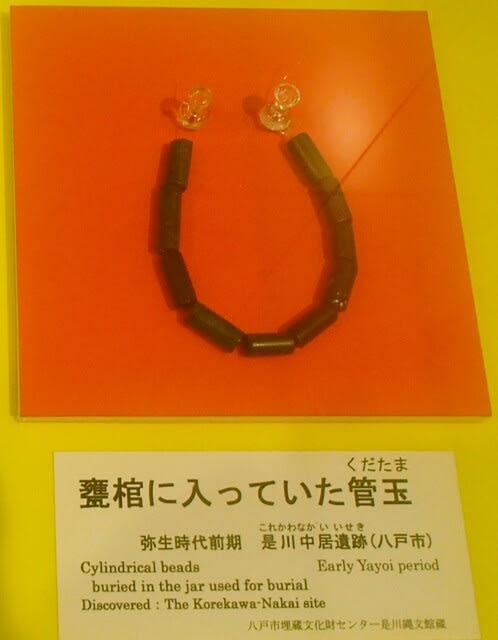

管玉。法量最大0.78cm。甕棺から出土した副葬品の管玉である。10点あり、すべて碧玉(へきぎょく)で作られている。これら管玉の多くには、端部に割れがあり、粗く折られた痕跡であると考えられる。

土偶様壺形土器。八戸城跡。弥生時代前期。法量15.1cm。

竪穴住居跡から出土した土偶の形をした土器で、これまで東北・北陸地方でわずかにしか出土例がなく、貴重な資料である。胴部に粘土紐を貼り付けた隆帯が巡り、その間を刺突文がすきまを埋めるように施されている。

平安時代。

常滑陶器広口壺。平安時代。根城本丸跡出土。

根城本丸跡出土遺物。

毘沙門天像。江戸時代。青森県重宝。

県重宝・八戸城角御殿表門は、八戸市役所前、「南部会館」の名で親しまれている施設の門で、八戸藩政時代、後に御番頭となる煙山(けむやま)氏が寛政年間に創建した棟門である。昭和53年の倒壊と翌年から行われた修理の際、棟札3枚(寛政9年(1797年)のものが最古)と毘沙門天像が発見された。

えんぶり烏帽子。(左)どうさいえんぶり。(右)ながえんぶり。

国重要無形民俗文化財・八戸のえんぶり。

「えぶり」という田をならす農具を持って摺る(踊る)ことから、「えんぶり」と呼ばれるようになったと伝えられている。

2月17日の早朝、八戸市と周辺の町村から集まった合計30組を越える「えんぶり組」が新羅神社に詣で、その後、神社の行列と隊を編成し、八戸市の中心街まで降り、一斉摺りを披露したり、各家を訪れ門付(かどづ)けを行う。

えんぶりは、厳しい冬が終わり待ちわびた春の訪れを告げるめでたい芸能として多くの人から慕われており、2月17日から4日間にわたり市内各所で行われる。

このえんぶりは、豊年を祈る「田植え踊り」の一種で、太夫(たゆう)と呼ばれる舞手数名が、頭に馬をかたどった鶴や亀などめでたい図柄が描かれた烏帽子(えぼし)をかぶり、勇壮な舞を披露する。

「摺り始め」「中の摺り」「摺り納め」の3つが基本になり、ジャンギと呼ばれる鳴子板(なるこいた)と金輪(かなわ)が付いた棒を地面に突き立てたり、摺るような所作が特徴です。合間に「松の舞」「恵比須舞」「大黒舞」などの祝舞(しゅくまい)や子供たちによる「エンコエンコ」と呼ばれる舞なども行われる。

動きがゆっくりとした「ながえんぶり」とテンポの速い「どうさいえんぶり」に分類されている。

国史跡・根城跡と八戸市博物館を見学後、櫛引八幡宮へ向かった。

櫛引(くしひき)八幡宮。拝殿。八戸市八幡字八幡丁。

拝殿は昭和59年11月に竣功した桁行15間梁間8間入母屋造平入銅板葺の建物。

櫛引八幡宮は、南部一之宮とよばれる。祭神は、八幡大神(誉田別命)。旧社格は郷社。境内は「八幡山」と呼ばれ、樹齢100年以上の老杉が立ち並ぶ。

本殿など5棟の社殿が重要文化財に指定され、国宝や重要文化財の甲冑なども境内国宝館において一般公開されている。

仁安元年(1166年)に加賀美遠光が甲州南部庄(現山梨県南部町一帯)に八幡神を勧請して創祀し、緋威の鎧を殿内に納めたという八幡宮に起源を持ち、文治5年(1189年)の奥州合戦で戦功をたてたその息南部光行(南部氏の始祖)が糠部5郡(八戸・三戸・上北・鹿角・下北)の領地を任されて建久2年(1191年)に入部した折に、六戸の瀧ノ沢村に社殿を造営して南部庄から八幡宮を遷座し、さらに貞応元年 (1222年) に櫛引村の現在地に遷座したという。櫛引村には大同年間(806-10年)に坂上田村麻呂が創祀したという八幡宮の小社が鎮座していたためにそれと合祀したものともしている。その後は「櫛引八幡宮」として南部の総鎮守と崇められ、「南部一ノ宮」とも称された。

その後、建武年間に三戸南部家が衰退すると、当時陸奥国の国司代理として下向し、根城を築いた南部師行(根城南部氏4代目)が再興して南部氏の祈願所とした。

旧八戸小学校講堂(明治記念館)。県重宝。櫛引八幡宮境内。

外観の意匠や構成は洋風であるが、架構や小屋組は伝統的な和風とする擬洋風の木造2階建寄棟造。地元の大工である関野太次郎が設計し、藩大工の流れを汲む青木元次郎が棟梁として施工した。明治14年(1881年)8月に八戸小学校(現八戸小学校と吹上小学校の前身)の講堂として堀端町に建てられ、同月24日には明治天皇の奥羽巡幸に際しての行在所とされた。昭和4年(1929年)に小学校の新校舎竣工に伴って内丸の現八戸市庁前に移築され、八戸市図書館として活用された後、昭和37年(1962年)に保存を目的として境内に移築復原された。

このあと、世界遺産・国史跡・是川石器時代遺跡、是川縄文館へ向かった。