あおもり北のまほろば歴史館。青森市沖館。

2022年9月29日(木)。

14時ごろ世界遺産・小牧野遺跡の見学を終えた。青森県西部と県央部の予定見学地は浅虫温泉だけになった。太平洋側の東部は南北に長い。問題は博物館が休みの月曜日にどこへ行くかであるが、月曜日は下北半島の恐山を予定することにした。日曜日までに出来るだけ八戸市までを終了し、日曜日の午後に下北半島へ回ることとした。

浅虫温泉へ行く途中に、事前に予定していなかったが、青森港にある「あおもり北のまほろば歴史館」に立ち寄ってみた。身障者は無料である。

ムダマハギ型漁船。国指定重要有形民俗文化財

青森県や北海道にかけての地域で、古くから使用されていた「ムダマハギ」型漁船。あおもり北のまほろば歴史館では、こうした木造船を保存し後世に伝えるため、国指定重要有形民俗文化財のムダマハギ型漁船コレクション67隻を展示公開している。

ムダマハギの特徴と分布

北日本地域の木造漁船に見られる大きな特徴は、ムダマハギと呼ばれる独特の構造の漁船が用いられることである。ムダマハギとは、船底にカツラやブナ・ヒバ・スギなどの丸木船を浅くしたような刳り抜き材を使用し、平底の船底に舷側板(タナイタまたはカイグといわれる)を接ぎ合わせた構造をいう。刳り抜き材の使用により船底が厚く、丈夫かつ重量があるため、荒波に耐えることができ、波に流されず安定することから、磯漁に適しているとされている。

こうした漁船は、東北地方の北部、太平洋沿岸では岩手県久慈市付近、日本海側では秋田県能代市付近以北から北海道にかけて分布している。

船の発達過程については、これまでの研究により、一木で構成された丸木船から板合わせの構造船に順次変化し、その過渡的段階の構造として、刳り抜き材と板材をあわせた準構造船ともいうべきオモキ造りの存在が明らかにされており、ムダマハギは、構造的にオモキ造りに連なるものである。

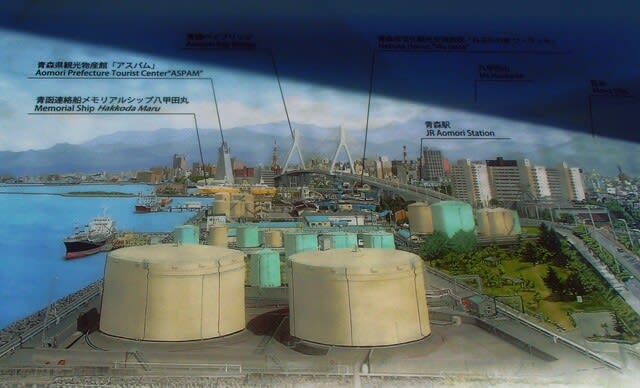

展望室からは、青森市街、陸奥湾、津軽半島や下北半島を一望できる。

浅虫温泉方面。

浅虫温泉。立ち寄り湯。「道の駅」ゆ~さ浅虫。青森市浅虫蛍谷。

浅虫温泉駅からすぐ、国道4号線沿いにある5階建ての道の駅の5階にある。

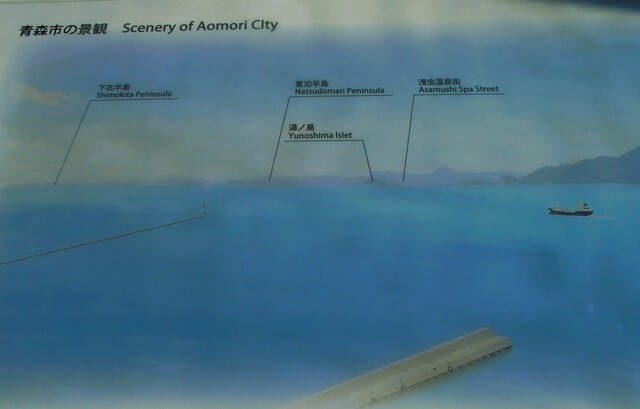

展望浴場「はだか湯」からは、陸奥湾や湯の島を眺めながら温泉を楽しむことができる。

入浴料(当日券)大人360円(タオル・石鹸・シャンプーは要持参)。

16時30分ごろに到着。瀬戸内海的な風景に感動した。泉質は取り立てての程でもない。

このあと、東へ向かった。道の駅を「しちのへ」にしようか迷ったが、世界遺産・二ツ森貝塚に近い「おがわら湖」にした。

国史跡・七戸城跡。本丸跡入口。七戸町七戸字城ノ後。

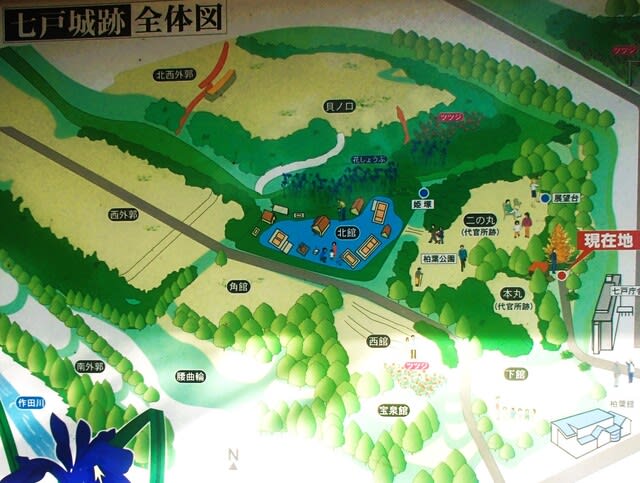

道の駅「おがわら湖」で、起床。七戸町での見学は、七戸城跡、世界遺産・二ツ森貝塚と二ツ森貝塚館を予定していたが、二ツ森貝塚館の開館が10時からなので、道の駅「しちのへ」に近い七戸城跡を見学することにした。「歴史散歩」では、七戸町役場(七戸庁舎)の裏山にあるというので、坂道を上り、8時過ぎに駐車場に着いた。

七戸城本丸跡。

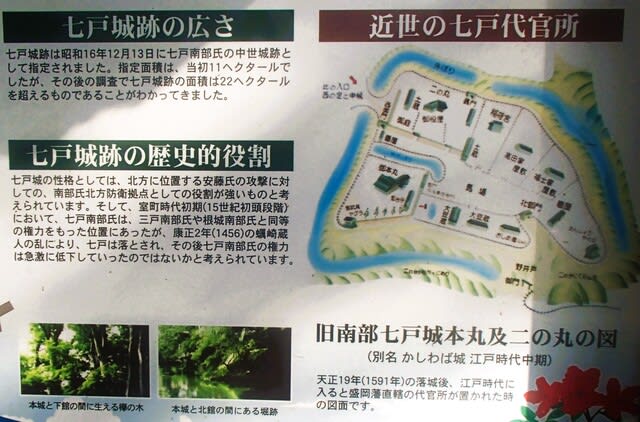

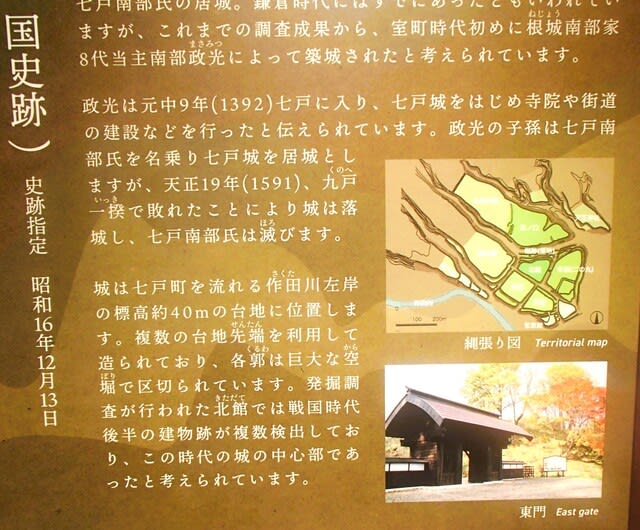

七戸城は、南部氏の一族・七戸南部氏が居城とした室町時代から戦国時代の中世城館跡であり、七戸南部氏の滅亡後も盛岡藩の城として江戸時代にも存続した。

七戸城跡は柏葉城とも呼ばれ、旧七戸町の中心街の西側に位置する。奥羽山脈の東麓に広がる鶴児平台地から伸びた作田川、和田川合流点付近の、北西から市街地へ延びる比高40mの舌状台地の先端を利用して作られており、台地の下は東に七戸川、南には作田川を見下ろす要衝の地で、西側は深い空堀を設けて地続きの台地と遮断していた。

遺構は本城(本丸・二の丸)、下館、宝泉館、西館、角館、北館、貝ノ口、西外郭、北西外郭、南外郭の10の曲輪からなる。台地の先端を2条の堀切で区切って、北・東・南の急崖を防御面として、続いて内部にいくつかの曲輪を構え、東南部を大手虎口にしたと考えられる。空堀、帯郭、腰郭、虎口、武者隠し等もみられる。

七戸は平安時代後期には既に開かれていた。七戸の給主としては、14世紀はじめには北条氏の代官としての工藤氏の名が確認できるが、城の位置や築城年代は不祥である。北条氏が滅んだのち、七戸は伊達氏・結城氏を経て建武2年(1335)3月、八戸根城南部師行の弟政長の所領となる。

七戸城はこの南部政長の築城と伝えられており、南北朝時代には、八戸根城とともに南朝方の一大拠点として重きをなした。ただし、発掘調査の成果等からは、根城南部家8代当主南部政光が元中9年(1392)に七戸に入部し、築城したのではないかと考えられている。政光は七戸入部後、七戸城をはじめ周辺の寺院や城下整備を行ったといわれている。政光の子孫は七戸城を居城とし、七戸南部氏を名乗った。

天正19年(1591)、糠部(現在の岩手県北~青森県東部)の有力領主が三戸方(根城南部氏・三戸南部氏)と九戸方に分かれて争った九戸一揆では、当時の七戸城主七戸家国は九戸方に組し敗れたことで七戸南部家は断絶、翌年城は壊された。この時埋められた本丸、二の丸間の堀跡が平成8年確認された。

七戸城は廃城となったものの、南部氏一族が治める城の中でも北方に位置するなど、要地として認識されていたことから、廃城後も城の名は残り、三戸南部氏の一族が在城した。

津軽に対する配慮から闕所地の七戸領は浅水城主南部信義の三男南部(南)直勝に与えられ、後に七戸氏の名跡を継がせ2300石を領知し家老職を世襲した。

3代目重信は南部氏27代、盛岡藩初代藩主南部利直の五男で、寛文4年(1664年)に本家29代、第3代盛岡藩藩主を継承、藩の直轄地となり城内に代官所が設置され、陪臣も南部家直臣に昇格し七戸御給人と称された。

文化元年(1804年)8月、幕命による「郷村仮名付帳」の作成に際し、野辺地・七戸代官所を城郭に次ぐ「要害屋敷」と書き上げ幕府の承認を得た。

文政2年(1819年)、5代南部主税信鄰(のぶちか)は、盛岡藩11代藩主南部利敬から6000石を加増され11000石の大名に列する。

安政5年(1858年)嫡子信誉(のぶのり)は北方警備の功績により、城主格大名に昇格するが築城に至らなかった。

7代南部信民は戊辰戦争に際し、奥羽越列藩同盟に参加して敗戦。家督を南部信方に譲り隠居する。

明治2年(1869年)に七戸藩が創設され、南部信民が七戸知藩事に任じられ、藩庁がここに置かれた。明治6年(1873年)に廃城と決まった。

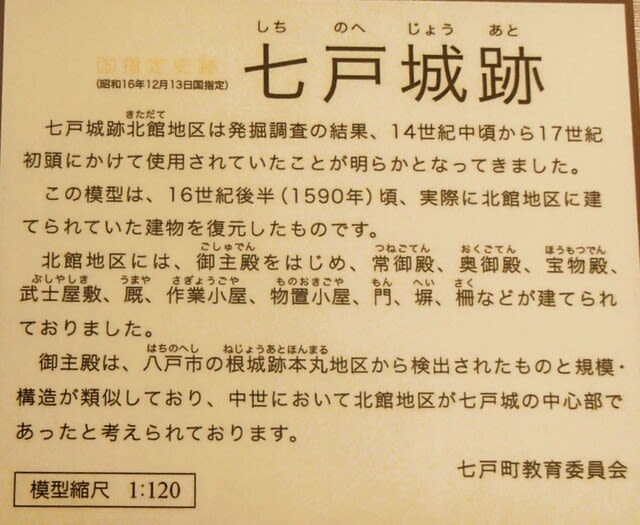

七戸城跡の北館は、史跡整備のため平成3年~平成16年までの13年間で約8,200㎡の発掘調査が行われた。その結果、掘立柱建物跡が150棟以上、竪穴建物跡が50棟以上、井戸跡、塀跡、集石遺構などが検出された。これらの成果から、北館には戦国時代後半の御主殿、常御殿、奥御殿、宝物殿などの施設があり、当時の七戸城の中心部であったことが分かった。

二ノ丸の東端にある展望台から七戸庁舎など東方向。

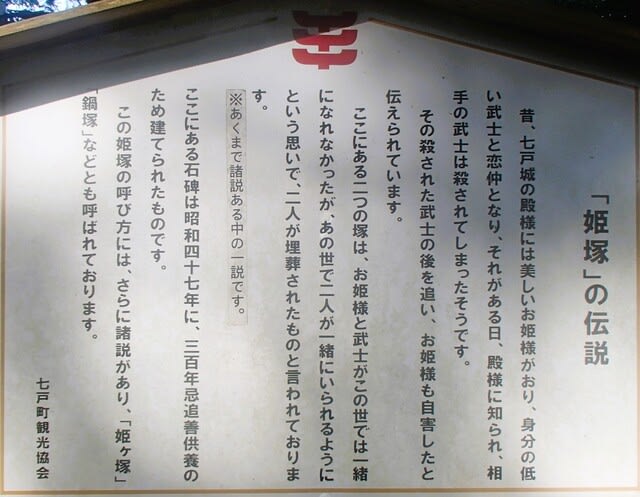

二ノ丸北西下にある姫塚。

二ノ丸北西下の濠。

二ノ丸。

二ノ丸南西下の濠。

二ノ丸南下側。

西館跡。

国史跡・七戸城跡の見学を終え、東へ進んで世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」の一つである二ツ森貝塚と二ツ森貝塚館を見学した。