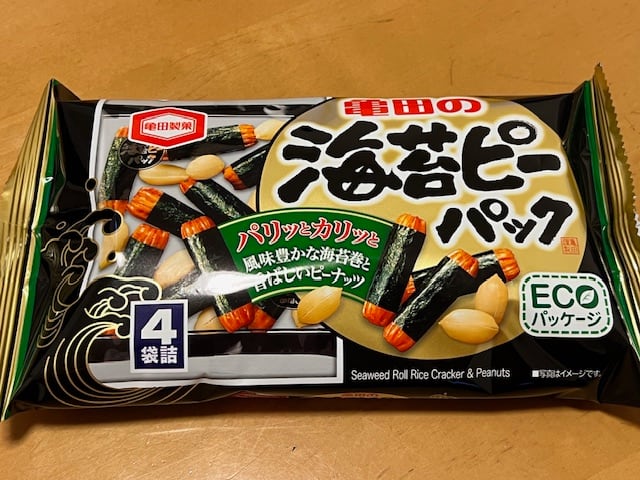

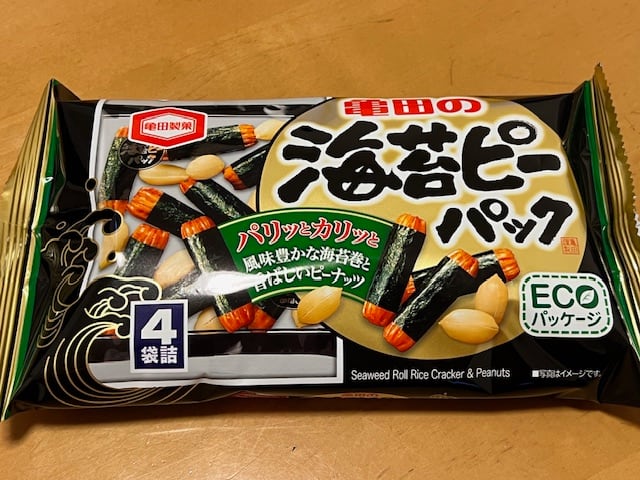

ピリ辛の醤油あられに海苔を巻いて、ピーナッツと小袋に詰めた手軽な食べきりサイズ。

ちょっと小腹が空いたときなどにちょうどいいのですが、ついつい2~3袋は食べてしまいます。

同じようなものはいろいろとありますが、ピーナッツ入りと言うのが私にとっては小幸せです。

さて、「せんべい」「おかき」「あられ」は日本ならではのお菓子。

■せんべい

粘り気の少ないうるち米が基本的に使われており、平べったい形が多く、硬めでふくらみにくいのが特徴。

弥生時代で団子状のもちを焼いて食べていたのが起源とも言われています。ほかに、空海さんが中国から持ち帰って広めた、千利休さんの弟子が最初に作ったお菓子という説もあります。

せんべいという名前も、草加(埼玉県)の「おせん」という方の名前からとられた説、千利休の「千」と弟子の「幸兵衛」をあわせて「千兵衛」になった説などがあります。

現在のようなせんべいになったのは江戸時代以降と言われており、江戸に近い町屋、千住、柴又、草加などから広まったそうです。

■おかき

おかきの原料にはもち米が使われており、粘りが強く膨らみやすいのが特徴。

昔はお正月におそなえした鏡もちを切って焼き、ふくらませて食べていたと言われています。おかきは日本古来の風習から広まり、庶民のお菓子として受け継がれてきたそうです。

名前の由来は、ふくらんだもち米に刃物を入れずに手で欠いた(割った)ことからと言われています。室町時代の宮中で「お」をつけて呼んだことから、「おかきもち」と呼ばれるようになりました。そこから、現代では「おかき」や「かきもち」と呼ばれています。

■あられ

おかきと同じもち米が原材料。

おかきとの違いは大きさ。一般的には5cm以上がおかき、5cm未満はあられに分類されています。

名前の由来は、鍋でいる音や形が空から降ってくるあられに似ているという説が有力です。

平安時代に朝廷で行われる「歯固め」という儀式のあとに、鏡もちを砕いて食したことが始まりとも言われています。また、奈良時代には宮廷でおもてなし料理として、海外からの客人にふるまっていたという話もあります。

平安時代に朝廷で行われる「歯固め」という儀式のあとに、鏡もちを砕いて食したことが始まりとも言われています。また、奈良時代には宮廷でおもてなし料理として、海外からの客人にふるまっていたという話もあります。

ただ、あられとおかきは地域によって呼び方が違ったりして、あられは主に関東地方、関西地方ではあられをおかきと呼ぶこともあるようです(しらんけど)。

亀田製菓の海苔ピーパックのあられは海苔に巻かれていますので、まさに「 則巻アラレ」。

一見同じようなものですが、実は微妙に違いがあるのですよね。

なお、柿の種はあられに分類されるそうです。

本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。

今日という日がみなさまにとって、よい一日になりますように。

また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。

今日という日がみなさまにとって、よい一日になりますように。

また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。