Windows10のサポートがなくなったら、さっさと Ubuntu Linux に乗り換えようとの魂胆です。

ところが、Linuxの勉強を始めてみたら、初めて見る言葉によく出会います。その度に、戸惑っています。

Linuxの教科書を読んでいて、「シンボリックリンク」という言葉が出てきて、「???」ってなりました。

何のことはない、Windowsにおける「ショートカット」に相当するものでした。つまり、シンボリックリンクとは、リンク先ファイルのパス名だけが書かれた、小さな特殊ファイルのことなのです。

このように、Linuxに関しては、全くの素人、初心者、初学者の分際です。

今から24年前、Windows PCに初めて触れたときのことを思い出しています。Windows関係のいろいろとむつかしい言葉に出会って戸惑った、あの当時とほとんど同じ状態です。

シンボリックリンクは、Windowsでのショートカットと同じで、リンク先がファイルの実体であり、本物のファイルです。

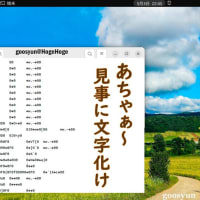

シンボリックリンクを作るには、「ln」コマンドを使用します。表記が紛らわしいですが、アルファベット小文字の「エル」「エヌ」です。

書式は、

ln [オプション]<リンク元ファイル名> <リンク名>

と、教科書には載っています。

シンボリックリンクの作成には、上記の[オプション]の場所に、「-s」を記述します。

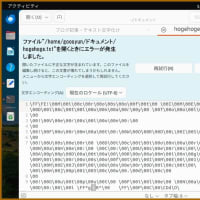

ところで、教科書に掲載の上記の書式

ln [オプション]<リンク元ファイル名><リンク名>

ですが・・・・、

この表現ですと、初学者は大いに戸惑います。

何が問題かというと、「リンク元ファイル名」 という表現です。

解説冒頭で書式を掲げて、でかでかと大きな文字で

リンク元ファイル名

と表現しておきながら、かたや、それに続くその後の解説では、すべて「リンク先」という言葉が使われているからです。

え?

「リンク元?」

「リンク先?」

いったい、どっち?

って、なってしまいます。「元」と「先」は正反対の意味ですから、そりゃあ混乱しますよ。

特に「リンク元」っていう表現をされたら、シンボリックリンク(ショートカットファイル)のことを言っていると受け取られかねません。

ここは、lnコマンドの書式としては、混乱が生じないように、

ln [オプション] <リンク先の実体ファイル名> <リンク名>

とするのがよろしいのではないでしょうか?

いかがでしょう。

いったん分かってしまえば、どうでもいいような些細なことです。何ら神経質になるようなことではありません。

けれども、こと初学者にとっては、これが重要です。些細な言葉の違いに、大いに戸惑いますから。

初学者向けの教科書においては、「リンク元」と「リンク先」の表現は、なるべく厳密に使い分けていただければ・・・。

それでは、また次の記事で

■■■■ goosyun ■■■■