花盛りの林檎畑と岩木山

「ご覧あれが龍飛岬、北の外れと~見知らぬ人が指をさす♫」

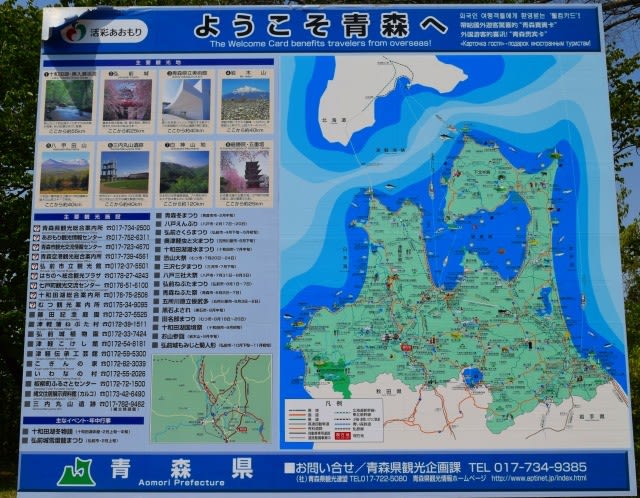

竜飛岬までは行かないが、方向として同じ津軽半島への道を行く。

能代から一度国道7号線に降りて二ツ井から大館で東北縦貫自動車道路ー津軽自動車道路で弘前を迂回して、十三湖(じゅうさんこ)へ向かう。

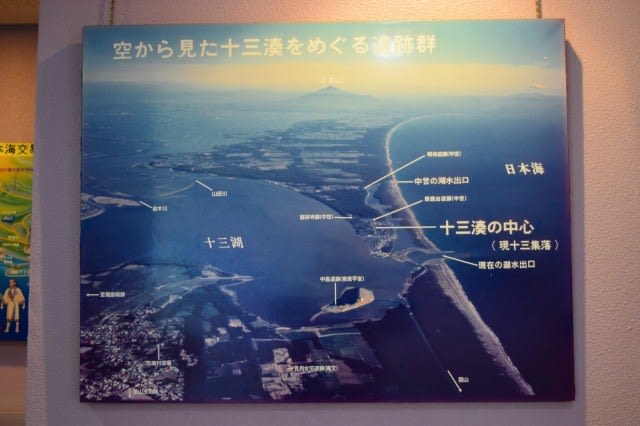

十三湖はシジミで有名な淡水と海水が混じった湖である。

そこに栄えたのが、十三湊と書いて「とさみなと」と読む。

音だけ聞くと、四国の湊かと思ってしまうが、本当に古い湊町なのである。

相変わらず、携帯のGoogleとカーナビが示す方向は一致せず、無駄な回り道を進むことを繰り返す。

グネグネ道の村中や、岩木川の土手を走っていると、少し高台になったのか、広く穏やかな十三湖が見えた。広い!!

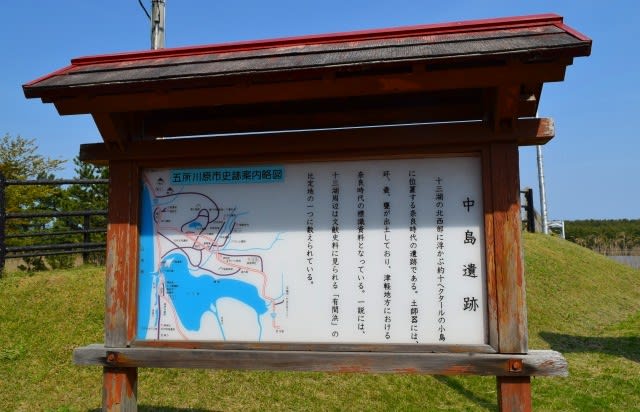

何処へ行くのが正解なのか、カーナビに示した目的地は、1本の看板のみが建っていた。

これは遺憾。まずは港を探そうと道を走る。

家と家の間から、港らしい場所を見つけ入る。

十三湊漁港である。

十三湖は大きかった。

この橋の下を潜ると日本海に出る。

浅くて底が見える。水も綺麗だ。

しかし、ここにいても湊のことが分からないので先に進むことにした。

2つの駐車場をハシゴして、中之島駐車場に着いた。

露店も出ているし、人も多い。

看板を見ながら中之島へ橋を渡ることにした。

木道を渡る。後ろからオートバイも追いかけてきた。

木板に隙間がある時には注意が必要だと案内には書かれていたが、もしかしてこの橋は人間用歩道ではなく、車も通るのではないかと思う。

島には車が置いてあった。

湖は浅い。遠くに点々と見えるのは、シジミを獲っている人らしい。

小さな点々は子供達のようだ。

料金を払うとシジミ取りに挑戦出来るのだが、時間が決められていて案外早く終るみたいだ。

こちらの橋は、先程渡ってきた物だが、ここは日本海に通じていて、普通に漁港としての役目を持っている。

下を船が通るので、橋を上るにちょっと勾配がきついのである。

中之島には色々施設があって、最も大きいのはキャンプ場のコテージのようだ。

途中での道路にも、八重桜の花が見頃だった。少しだけ桜の時期が遅いのかもしれない。やっぱり青森なんだわ。

資料館に入る。

受付で入場料を払いながら「何処に行ったら遺跡跡が見られるのですか?来る途中で見かけたのは、何もない所に立て札だけでした。」と話すと、

「そこも遺跡なのです。発掘調査が終わって、遺物は資料館に運んで、平らに均しました。そんな所が沢山あるのです。」と教えられ、納得する。

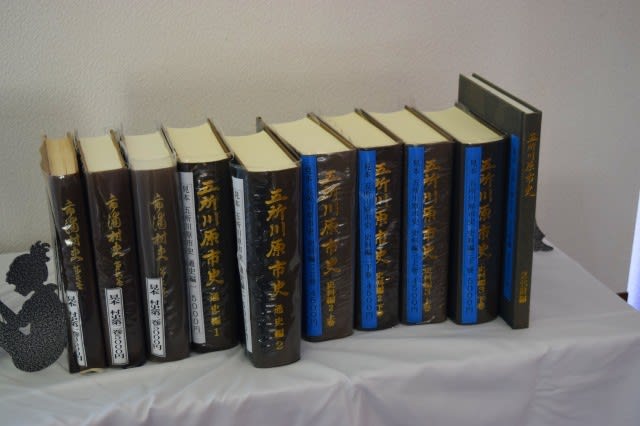

料金を払って展示室へと向かう途中に、五所川原市史が並んでいた。

時間があったら、じっくりと見ることも出来ただろうに。

そうか、ここ十三湊は五所川原市なんだな。

北を向いているのではなく、岩木山を背景に十三湊を紹介している。

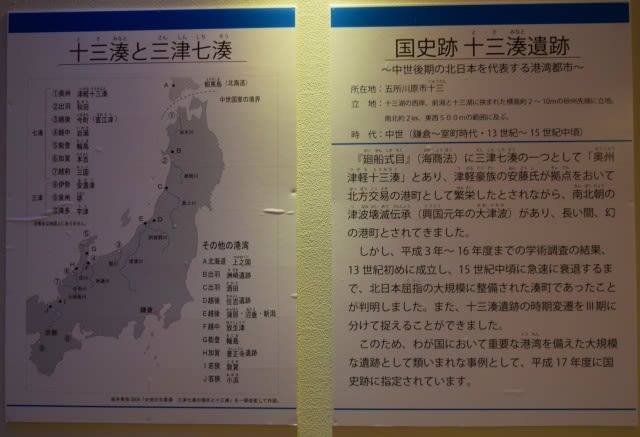

十三湊は環日本海交易で重要な位置を占めている。

日本海沿岸の北前船交易に限らず、大陸や樺太も大きく関わっている。

中央には南蛮船(中国船)の模型が飾られていた。

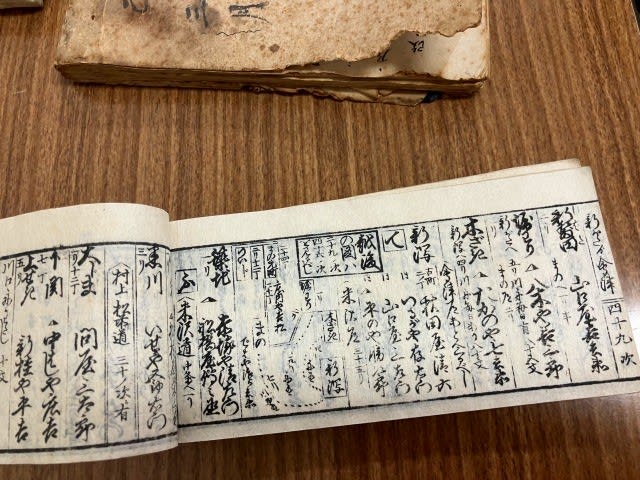

十三湊と三津七湊の所に、酒田湊も載っている。

十三湊は津軽豪族の安藤氏の湊なのだ。

戦いに破れた安倍氏が、安藤氏(安東氏)と名前を変え、東北の3箇所に居城した。

十三湊安東氏は南部氏に負け、秋田土崎と檜山に移る。

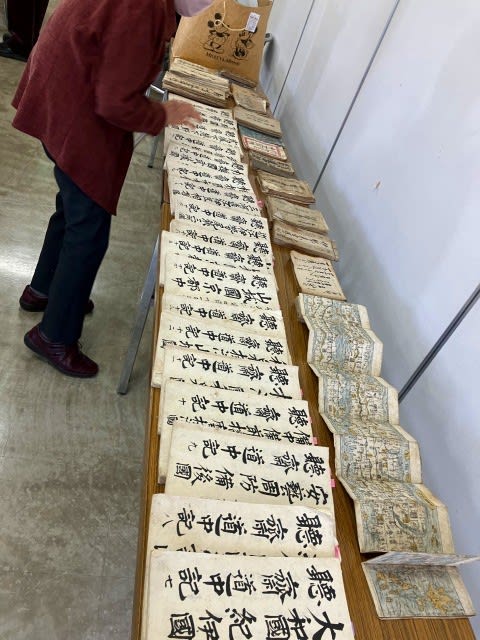

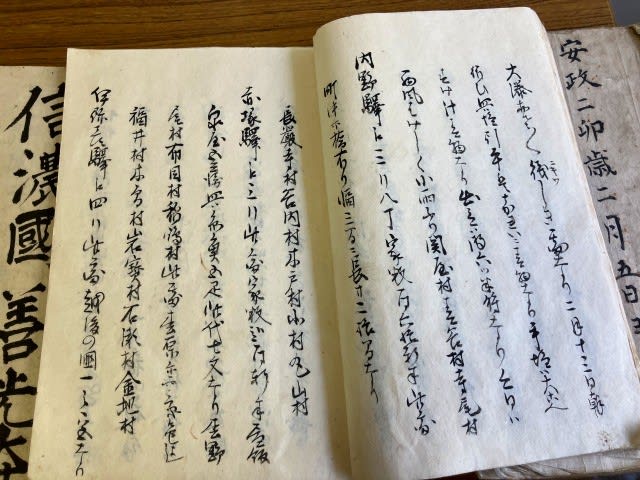

この他、古文書(レプリカだけど・照明に曝されているから仕方がない)も沢山並んでいた。

日本海の潮の流れ。これと風を利用して航海した。

台場で発見された古銭の数々。種類もこれの倍の数があった。

それだけ交易が盛んだったろう。

一度受付のホールに戻ると、「是非、そちらのドアの先も見てください。縄文の遺物があります。」と教えられる。

縄文は大好物である。

こんなに無造作に置いてて良いの?と写真を取る。見たことのない縄目である。

こんなに精巧な縄文土器にはどきどき。

沢山の土偶もあったが、一番驚いたのは五月女萢 遺跡から発掘された「人面浅鉢」だった。

何に使ったのだろう。

この他、玉を造る入れ物だったり、漆塗りの土器だったり、美しい石斧にも惚れる。

奥の土器の模様に驚かされる。

まるで、ピカソのゲルニカのようだ。

十二分に堪能し、資料館を出た。

朝6時に出発し、夜の20時に酒田へ到着すると言う、日帰り安東氏巡りは終わった。

帰りの高速道路の混み具合は・・・まぁ60kmで走るのなら、渋滞でも仕方がないか。