水木しげるの生誕100周年を記念して、佐川美術館では「水木しげるの妖怪 百鬼夜行展~お化けたちはこうして生まれた~」展が開催されています。

水木しげるの生誕100周年を記念して、佐川美術館では「水木しげるの妖怪 百鬼夜行展~お化けたちはこうして生まれた~」展が開催されています。展示作品は、立体物・妖怪画・妖怪に関する資料など総数は148点に及び、まさに“お化けたちはこうして生まれた”を伝える水木しげるの魅力が詰まった美術展でした。

佐川美術館の入館はWEB予約のみとなっていますが、予約しようとした時には午前中は既に予約が取れず、昼に来館したものの駐車場は第二駐車場へと誘導されるほど来場者が多い。

驚いたのは帰りに立ち寄ったミュージアムショップも入場制限されているので列を作って待たねばならない状態で、オールドファンと子供連れの家族が入り混じった水木人気の高さを実感します。

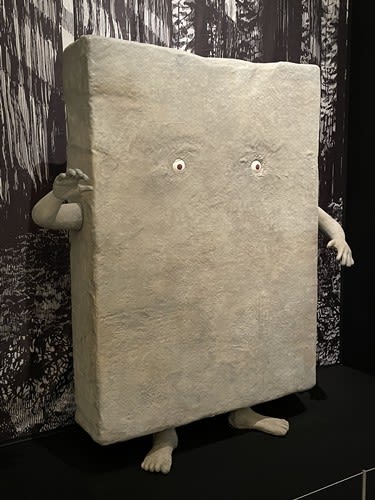

エントランスホールには大きな『ぬりかべ(塗壁)』の立体物があり、会場に入場する前から水木ワールドに引き込まれます。

『ぬりかべ(塗壁』は九州北部に伝えられる妖怪で、相手の前に立ちはだかって通行の邪魔をするといいます。

水木しげるさんは第二次世界大戦でラバウルに従軍中、敵に追われ深い森をひとりで逃げ惑っている時に遭遇したという。

もし、夜道や森の中を独りで歩いている時に『ぬりかべ(塗壁』に出会ったしまったら、落ちている棒を拾って地面を掃うと消えるといいます。

(NHK Eテレ てれび絵本ー「水木しげるの妖怪えほん」)

面白かったのはこの『ぬりかべ』、ただの立体物であるだけでなく、よく見ていると瞬きをするのです。

動画で撮りましたが、全7秒の動画の5秒の辺りで瞬きします。

会場の情報コーナーには『油赤子』の立体物が展示されている。

『油赤子』は、近江国 大津の八町に出没した妖怪で、お地蔵さんから油を盗み売り歩いていた者が、死んだ後に地蔵の罰で成仏出来ず迷い火になり、『油赤子』として再生したものだという。(鳥山石燕)

ところで、会場入口までのスペースには多くの人が集まって、皆さん何やらスマホを構えておられます。

今回の美術展では入口に設置されたXR(クロスリアリティ)のアプリをインストールすると、美術館の中に潜んでいる妖怪を見つけて写真に納めることが出来る。

これはなかなか面白く、皆さんスマホを持ってうろうろと歩きまわっていて、XRに興味のない方には不思議な光景だったのではなかったのでしょうか。

『一反木綿』の絵にスマホをかざすと、絵からニョロニョロと姿を現し、また絵の中に消えていきます。

このコーナーでは5体の妖怪が出没し、コンプリートすると水木しげるさんと目玉親父の絵に妖怪が浮かんできて、記念撮影出来るという優れもの。

2体目の妖怪は『輪入道』で、車の毅に大きな入道の顔がついていて、もしこれを見た者はたちまちのうちに魂を抜かれてしまうという妖怪です。

次の『すねこすり』は岡山県に伝わる妖怪で、夜道で通行人の足元をこすりながら通り抜けるだけの罪のない妖怪だという。

伝承では犬のような姿とされていますが、水木さんのデザインした姿はどう見ても猫に見え、当方などは“すねこすり=猫の妖怪”と刷り込まれてしまっています。

2019年(日本の最初の感染者は2020年)から世界的に流行が始まった新型コロナウイルス感染症に対する「疫病退散」の祈願のための護符として『アマビエ』が有名になったのは周知の通り。

水木しげるさんは1984年に『アマビエ』を描いておられ、島根県隠岐郡では「アマビエの銅像」が設置されているそうです。

『アマビエ』の絵に妖怪カメラを向けると水面からブクブクと泡が出てきて、アマビエが姿を現します。

アマビエが最初に姿を現したのは、江戸時代で肥後国の海に出現したとされ、豊作や疫病などに関する予言をしたと伝えられているといい、いつの時代からか「疫病退散」の護符になっていったという。

さて、XRの最期は日本妖怪の総大将『ぬらりひょん』ですが、この妖怪は人がせわしくしている時に勝手に家に上がり込んでお茶やタバコなどを飲んでいる飄々とした妖怪。

掛けられた絵から何やら黒い影が出てきて...。

商人風の姿を現したかと思うと...。

紫の煙に包まれて消えてしまう。

やはり『ぬらりひょん』は得体の知れないやつです。

ということで、5体の妖怪を発見すると、水木しげるさんと目玉親父がくつろいでいる絵に妖怪たちが浮き上がってきます。

記念撮影をして、これでやっと会場に入ることになります。

美術展の構成の第1章は「水木しげるの妖怪人生」で、子供の頃の境港時代に祈祷師の妻「のんのんばあ」から教えてもらった妖怪の話、戦争で南方最前線に送られていた時に遭遇した不思議な現象。

戦地で左手を失って職業を転々とした後、紙芝居作家・貸本作家から雑誌で鬼太郎シリーズを連載するようになる貧乏多忙時代を展示します。

第2章「古書店妖怪探訪」では神田の古書店街で見つけた江戸時代の浮世絵に描かれた妖怪や、民俗学者・風俗学者の本から得た後の作品につながる資料が展示されています。

水木さんが古書店街で古い書籍を探し歩いておられる姿が目に浮かびます。

第3章「水木しげるの妖怪工房」では、「絵師から継承した妖怪画」「書籍の文字から創作した妖怪」「伝説や民芸品を参考にした妖怪」が基となる浮世絵や文章と一緒に比較できるように展示されている。

古代より人間には見えないものへの信仰や畏怖はあったと思いますが、江戸の浮世絵師や明治の学者は、それを絵や文章で表現し、さらに体系化して見えるようにしたのが水木しげるさんともいえます。

第4章「水木しげるの百鬼夜行」では、妖怪画を「山」「水」「里」「家」とそれぞれの妖怪が棲む場所に分けて展示されており、馴染みのある妖怪を含めて70数作の妖怪が展示されている。

会場内の各所には妖怪の立体物が展示されていて、その妖怪は「大かむろ」「ぬっぺほふ」「呼子」「鶴瓶落とし」「笠ばけ」「かわうそ」と見ているだけで心躍る。

図録『水木しげるの妖怪 百鬼夜行展』

ミュージアムショップには10分ほど並んでいたら入ることができ、図録と車に貼る“車間距離注意”のシールをまずは購入。

ついつい買ってしまったのは、河童の三平バージョンの『ケロリン桶』です。

昔の銭湯には必ずといっていいほど置いてあった懐かしい桶で、映画「テルマエ・ロマエ」でもルシウスこと阿部寛がケロリン桶を持った写真をポスターに使っていましたね。

水木しげるさんの絵は、登場する妖怪は漫画として描き、背景は緻密で如何にも霊的なものが宿るような場所のように描かれます。

当方は、見えないものや霊的なものが棲むような場所へ好んで行きますが、気が付かないだけで妖怪とすれ違っていたりするのかもしれません。

妖怪は悪戯や多少の悪さはしますが、実際は憎めない存在のやつが多く、見えはしないけど、この世の同居人と考えれば怖くはないですね。

ところで、水木しげるさんがモデルにしたという江戸時代の画家で浮世絵師の鳥山石燕の「画図百鬼夜行全画集」を入手しました。

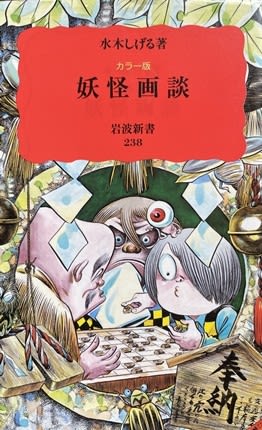

水木しげるさんの「妖怪画談」と比較しながら眺めると、妖怪は古典の世界から江戸・昭和と描き続けられてきたのだと実感出来ます。

左:鳥山石燕「画図百鬼夜行全画集」、右:水木しげるさん「妖怪画談」