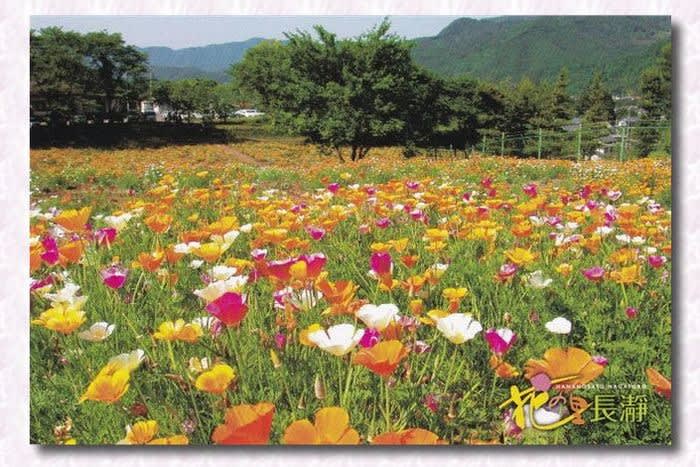

長瀞花の里ハナビシソウ園を見学した後、同所にある『長瀞町郷土資料館』・『国指定重要文化財級新井家住宅』(埼玉

県秩父郡長瀞町大字長瀞1164番地)を見学してきました。

『長瀞町郷土資料館』

埼玉県長瀞町は、”地球の窓”と呼ばれ、”日本地質学発祥の地”とも呼ばれています。更に、比企郡小川町と並んで関東の

板碑石材(青石)の二大生産地と言われいます。そうした関連資料を中心に、【太古の長瀞】・【原始・古代の長瀞】・

【中世の長瀞】・【近世の長瀞】・「郷土芸能と行事】の展示をしています。『国指定重要文化財級新井家住宅』は、資

料館の裏にあり、長瀞町大字中野上にあったものですが、昭和50年3月に、現在の場所に移築されたものです。

いずれもさらっと見学してきた程度ですから説明もさらっとですが。

入館料は200円

【太古の長瀞】 ”地球の窓”と呼ばれ、荒川の清流にあらわれた渓谷美をほこる長瀞の大地が、どのよう

に作られてきたかを沢山のパネルで解説しています

【太古の長瀞】 1”地球の窓”長瀞から順を追って

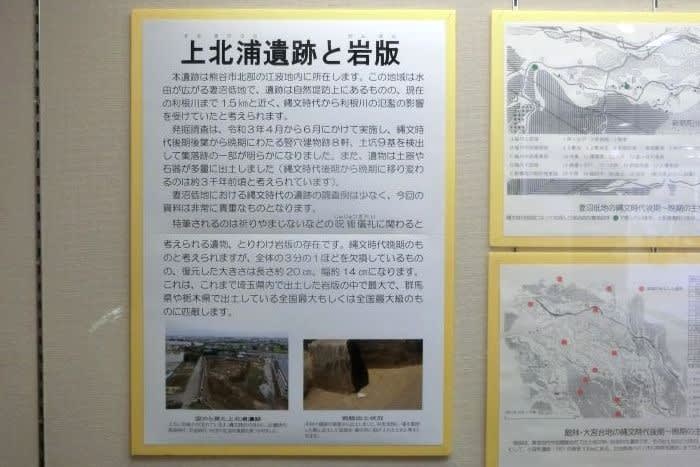

【原始・古代の長瀞】 大滝遺跡出土石器

【原始・古代の長瀞】 川面(かわづら)遺跡出土品

【中世の長瀞】 中央の板碑(写真)は長瀞町にある日本最大の板碑「野本下郷石塔婆」(国指定史跡)

【中世の長瀞】 板碑に関する説明パネルが並んでいます

【中世の長瀞】 (長瀞町の板碑) 右側は【近代の長瀞】 のコーナー

山仕事の道具

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

長瀞町郷土資料館の裏出入り口を出でると旧新井家住宅があります

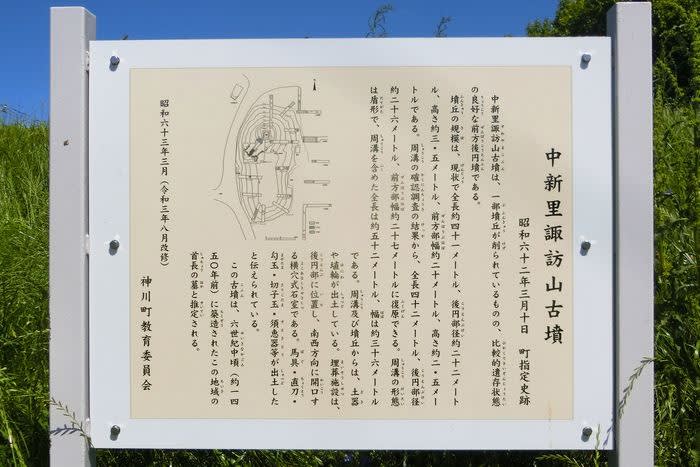

説明版

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

国指定重要文化財 旧新井家住宅の説明

新井家は徳川時代に代々当地方の名主をつとめた高い格式を誇る休暇である。この住宅は、長瀞町大字中野上121番地に

所在し、かつてこの地方にさん散在した板葺農家の典型的なものとして国の重要文化財に指定された。建物の年代につい

ては明らかでないが、家蔵の祈祷札のうち一番古いものは延享2年(1745)の年記があり、構造手法からみても時代の特

性を示すものであり、このころの建立と思われる。その後明治、大正、昭和を数次にわたり改修と受け 230 数年の星霜を

へて今日にいたった。町はこの建物を新井氏より譲り受け当地に移築保存することになり、昭和 50 年3月、国・県の補助

を受け復元工事を完了した。

所 在 長瀞町大字長瀞 1,164番地

名 称 重要文化財 旧新井家住宅

構造又形式 桁行 20.9 メートル、梁間 10.5 メートル切妻造、

一部2階、板葺、東面庇茅葺

指定年月日 昭和 46 年 6 月 22 日

建物は桁行 10 間半、梁間5間の板葺、切妻造で、一部に中 2 階を設ける養蚕農家である。平面は桁行を 3 分して、土間、

「ざしき」、「でえ」裏に「へや」「おくのでえ」が配されている。構造は上屋・下屋の区別がなく、柱は棟木または母

屋まで達するものが多く、小屋東は少い。この建造物の特徴としてあげられるのは、栗材の板葺石置屋根、内部の屋根裏

の「モヤ」に取りつけた竹を「あけび」のつるで結んだのが見どころと言える。又、軒下の関西風の格子を取りつけてあ

るのが美しい。

昭和 51 年 3 月 15 日

文 化 庁

埼玉県教育委員会

長瀞町教育委員会」

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

旧新井家住宅の表側

1階「でえ」 左側「おくのでえ」 右奥「ざしき」

竹林の中に見える旧新井住宅

竹垣手前が宝登山神社参道から(神社にむかって)左折して長瀞町郷土資料館に至る坂道

散策日:令和6年(2024)5月30日(木)