西山火口編はこちら。

2000年の有珠山噴火では、3月31日に西山麓で最初の噴火が確認され、翌4月1日には洞爺湖温泉街からわずか350メートルほどの金比羅(こんぴら)山中腹にも新たな火口を次々と形成した。

噴火前の群発地震の段階で住民避難が完了しており死者はなかったが、噴出物が熱泥流となり居住エリアに押し寄せた。

1977年噴火後に整備されていた流路工(人工河川)により初期段階の被害は食い止めたものの、泥流の勢いは収まらず数日後に溢れ出し、国道の橋や町営浴場、団地群などを破壊した。

こちらの災害遺構散策路は2005年に整備されている。

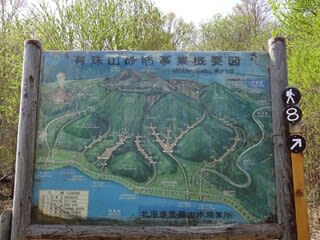

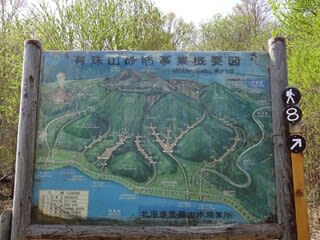

温泉街からほど近い散策路へはまず階段を降り、ぶ厚い壁や堤防に囲まれた広場を歩く事になる。

実は、ここは大泥流が押し寄せた際に堆積させる「遊砂地」としての役割も持っている。

金比羅火口の災害遺構散策路は、減災につなげる砂防施設も兼ねて整備されているのだ。

最初に現れるのは、元町営温泉施設だったという「やすらぎの家」。

1988年に建てられ、噴火の前年に改修したばかりだったというが、運悪く熱泥流の被害を受けてしまった。

被災当時のまま保存展示されている。

建物に近づいてみると、泥流の泥しぶきが壁や天井にまでも残ったままで、かなり生々しい状態だ。

押し寄せた泥流は1メートルもの厚さで屋内を埋め、押し流された備品類も無残に埋もれたままだ。

また屋根には噴石の被害も確認できる。

「やすらぎの家」の向かいに横たわるのは、約100メートルも流されてきたという、国道230号に架かっていた「木の実橋」である。

流路工で防げなかった泥流の威力は相当なものであったようだ。

流されてきた橋は公営住宅「桜ヶ丘団地」の2階部分に激突した後、さらに60メートルほど流されこの場所でようやく止まった。

この橋の他、町道に架かっていた「こんぴら橋」も押し流されたようだ。

近くには5階建ての「桜ヶ丘団地」の1棟もそのまま保存されている。

噴火前は3棟並んでいたそうで、こちらの「3号」棟が噴石・泥流の被害が最も大きかったとのことだ。

郵便受けの名前がそのままになっており、部屋を覗くと家財道具なども残っているのが確認できる。

周辺で生活していた203世帯308人の住民は避難しており無事だったが、避難命令は1年3か月に及び、解除後は火山灰や泥流の堆積で物品を運び出せない世帯もあった。

裏手に回ってみると、1階部分は完全に埋もれてしまっている。

窓が割れたり柵が壊れているのは噴石被害によるものかもしれない。

そして、角部屋のベランダが大きく損壊しているのは、先ほどの押し流された「木の実橋」が激突したため。その橋が奥に見える。

自然の驚異を感じられるものすごいスケールの実物展示だ。

ここから金比羅火口群を巡る散策路が続いているので、ヒグマに気を付けながら林の中へと入る。

泥流をせき止める「砂防えん堤」を越えてすぐ脇を歩いていくルートで、間近に迫るその巨大さに圧倒される。

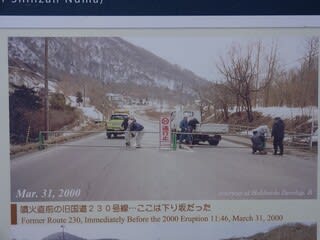

一部、旧国道230号のわずかに残った部分も歩くので、道中はイエローラインの残るアスファルト路面や傾いたカーブミラーを見ることができる。

また、かつて走っていた洞爺湖電気鉄道(1929~41)の橋脚跡なんてものも。

木々が生い茂り分かりにくいが、活断層群の観察ポイントを越えると1つめの火口「珠ちゃん火口」が見下ろせる。

ずいぶんと可愛らしい名前が付けられているが、活断層群に次々と開いた火口が西側へ移動して出来たもので、最後まで活動していた西端の火口だという。

そして、珠ちゃん火口から程なくして分岐すると2つめの火口「有くん火口」のふちに辿り着く。

「有くん火口」は2000年噴火で金比羅山周辺に出来た最大の火口とのことで、その直径は200メートル。

現在は水をたたえている水面までは高さ20メートル以上あるといい、こうしてふちから見下ろしてみると圧巻である。

案内板にあった噴火当時の写真。有くん火口(最も左の煙が出ている部分)と珠ちゃん火口(有くん火口の右下の煙が出ている場所)がよく分かる。また、下部には3棟並ぶ「桜ヶ丘団地」と「やすらぎの家」が見える。

散策路を道なりに歩き続けると、15分ほどで西山火口の旧消防署&水没ファミリアの地点まで出ることができる。

近くの住宅から出てきた老夫婦があいさつしてくれ、話の流れで麓の温泉街まで車に乗せて行ってくれることになった。思わぬ出会いとご厚意に感謝である。

ご夫婦は1977年の噴火時には既に有珠山周辺に住まわれていたといい、噴火被害で住まいを移されたこともあったらしい。

2000年噴火では一時避難したが、幸いこの時は家屋に被害は無かったそうだ。

「仕事があるからずっとこの場所。離れようとは思わなかった」と言っていた。

詳しくはお聞きしなかったが、洞爺湖周辺で観光か宿泊関連のお仕事をされていたのかもしれない。

【有珠山噴火遺構】1977年火山遺構公園編に続く。

2000年の有珠山噴火では、3月31日に西山麓で最初の噴火が確認され、翌4月1日には洞爺湖温泉街からわずか350メートルほどの金比羅(こんぴら)山中腹にも新たな火口を次々と形成した。

噴火前の群発地震の段階で住民避難が完了しており死者はなかったが、噴出物が熱泥流となり居住エリアに押し寄せた。

1977年噴火後に整備されていた流路工(人工河川)により初期段階の被害は食い止めたものの、泥流の勢いは収まらず数日後に溢れ出し、国道の橋や町営浴場、団地群などを破壊した。

こちらの災害遺構散策路は2005年に整備されている。

温泉街からほど近い散策路へはまず階段を降り、ぶ厚い壁や堤防に囲まれた広場を歩く事になる。

実は、ここは大泥流が押し寄せた際に堆積させる「遊砂地」としての役割も持っている。

金比羅火口の災害遺構散策路は、減災につなげる砂防施設も兼ねて整備されているのだ。

最初に現れるのは、元町営温泉施設だったという「やすらぎの家」。

1988年に建てられ、噴火の前年に改修したばかりだったというが、運悪く熱泥流の被害を受けてしまった。

被災当時のまま保存展示されている。

建物に近づいてみると、泥流の泥しぶきが壁や天井にまでも残ったままで、かなり生々しい状態だ。

押し寄せた泥流は1メートルもの厚さで屋内を埋め、押し流された備品類も無残に埋もれたままだ。

また屋根には噴石の被害も確認できる。

「やすらぎの家」の向かいに横たわるのは、約100メートルも流されてきたという、国道230号に架かっていた「木の実橋」である。

流路工で防げなかった泥流の威力は相当なものであったようだ。

流されてきた橋は公営住宅「桜ヶ丘団地」の2階部分に激突した後、さらに60メートルほど流されこの場所でようやく止まった。

この橋の他、町道に架かっていた「こんぴら橋」も押し流されたようだ。

近くには5階建ての「桜ヶ丘団地」の1棟もそのまま保存されている。

噴火前は3棟並んでいたそうで、こちらの「3号」棟が噴石・泥流の被害が最も大きかったとのことだ。

郵便受けの名前がそのままになっており、部屋を覗くと家財道具なども残っているのが確認できる。

周辺で生活していた203世帯308人の住民は避難しており無事だったが、避難命令は1年3か月に及び、解除後は火山灰や泥流の堆積で物品を運び出せない世帯もあった。

裏手に回ってみると、1階部分は完全に埋もれてしまっている。

窓が割れたり柵が壊れているのは噴石被害によるものかもしれない。

そして、角部屋のベランダが大きく損壊しているのは、先ほどの押し流された「木の実橋」が激突したため。その橋が奥に見える。

自然の驚異を感じられるものすごいスケールの実物展示だ。

ここから金比羅火口群を巡る散策路が続いているので、ヒグマに気を付けながら林の中へと入る。

泥流をせき止める「砂防えん堤」を越えてすぐ脇を歩いていくルートで、間近に迫るその巨大さに圧倒される。

一部、旧国道230号のわずかに残った部分も歩くので、道中はイエローラインの残るアスファルト路面や傾いたカーブミラーを見ることができる。

また、かつて走っていた洞爺湖電気鉄道(1929~41)の橋脚跡なんてものも。

木々が生い茂り分かりにくいが、活断層群の観察ポイントを越えると1つめの火口「珠ちゃん火口」が見下ろせる。

ずいぶんと可愛らしい名前が付けられているが、活断層群に次々と開いた火口が西側へ移動して出来たもので、最後まで活動していた西端の火口だという。

そして、珠ちゃん火口から程なくして分岐すると2つめの火口「有くん火口」のふちに辿り着く。

「有くん火口」は2000年噴火で金比羅山周辺に出来た最大の火口とのことで、その直径は200メートル。

現在は水をたたえている水面までは高さ20メートル以上あるといい、こうしてふちから見下ろしてみると圧巻である。

案内板にあった噴火当時の写真。有くん火口(最も左の煙が出ている部分)と珠ちゃん火口(有くん火口の右下の煙が出ている場所)がよく分かる。また、下部には3棟並ぶ「桜ヶ丘団地」と「やすらぎの家」が見える。

散策路を道なりに歩き続けると、15分ほどで西山火口の旧消防署&水没ファミリアの地点まで出ることができる。

近くの住宅から出てきた老夫婦があいさつしてくれ、話の流れで麓の温泉街まで車に乗せて行ってくれることになった。思わぬ出会いとご厚意に感謝である。

ご夫婦は1977年の噴火時には既に有珠山周辺に住まわれていたといい、噴火被害で住まいを移されたこともあったらしい。

2000年噴火では一時避難したが、幸いこの時は家屋に被害は無かったそうだ。

「仕事があるからずっとこの場所。離れようとは思わなかった」と言っていた。

詳しくはお聞きしなかったが、洞爺湖周辺で観光か宿泊関連のお仕事をされていたのかもしれない。

【有珠山噴火遺構】1977年火山遺構公園編に続く。