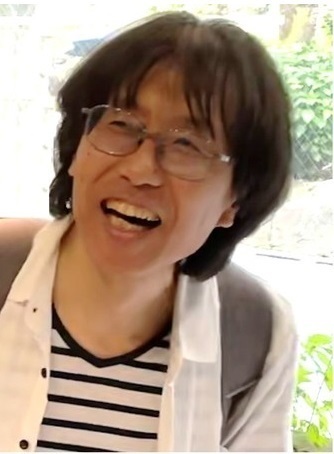

九州大学大学院工学研究院都市システム学講座の馬奈木俊介主幹教授(兼:九州大学都市研究センター長)と武田美都里特任助教らの研究グループは、

別府市と別府市旅館ホテル組合連合会と共同して温泉の効果の検証を行なってきましたが、

今回、2021年6⽉~2022年7⽉に、九州地方在住の18歳~65歳の健康な成⼈136人(男性80人、⼥性56人)を対象に、

別府温泉の異なる5泉質(単純泉、塩化物泉、炭酸⽔素塩泉、硫⻩泉)に7⽇間連続して⼊浴してもらい

(⼊浴時間は毎⽇20分以上とし、かつ通常通りの⾷⽣活を維持する)、

温泉入浴前後における腸内細菌叢の変化を、16S rRNA遺伝⼦アンプリコンシーケンシングにより測定し、分析しました。

その結果、炭酸水素塩泉入浴によりビフィズス菌の一種(Bifidobacterium bifidum)が有意に増加することが明らかになりました。

他にも、単純泉、炭酸水素塩泉、硫黄泉での入浴後には、それぞれ異なる腸内細菌叢の有意な変化のあることが確認されました。

本研究結果から、炭酸水素塩泉への入浴がビフィズス菌を増加させ、健康効果につながる可能性を示唆しています。

また、泉質ごとに異なる効能として、腸内細菌叢が関連している可能性を示しました。

<文 献>

Takeda, M., Choi, J., Maeda, T. & Managi, S., 2024 Effects of bathing in different hot spring types on Japanese gut microbiota, in Scientific Reports, vol. 14, no.1.

DOI:10.1038/s41598-024-52895-7.