「吐竜 (どりゅう) の滝」

2023年10月16日 山梨県北杜市清里山あいにて

滝上の山モミジが色づききれいでした。

とても運がよかったと思います。

崖のあちこちから水が湧きだしています。

*「湧水瀑」の仲間です。

5年前の6月早朝に撮影した懐かしい「吐竜の滝」です。

・・・ この時は朝霧があたり一面にたちこめていました。

小諸の布引山絶壁に立つ「布引観音堂」

724年 行基 による開基で天台宗の古刹です。

「松原湖」

JR 小海線の「小海駅」からバスで約20分ほどの紅葉の名所

冬は「ワカサギ」釣りでにぎわいます。

湖畔の秋色

*JR千葉駅から「特急あずさ3号」が長野県松本駅まで

運行されていて

とてもありがたいことだと思います。

*JR千葉駅発 「特急あずさ3号」

JR千葉駅発 6:38

JR小淵沢駅着 9:36

JR松本駅着 10:23

今回はこの列車を利用しました!

とても楽しい旅でした。

2023年10月26日 千葉県袖ケ浦市袖ケ浦公園にて

秋晴れにさそわれてカメラ散歩にでかけました。

広い園内には大きなダム湖が広がり

湖畔には季節を告げる花も咲きみだれています。

色とりどりのきれいなコスモスが満開!!

さわやかな秋風にゆれるススキの穂がまぶしいほど!

黄色い花は 「セイタカアワダチソウ」

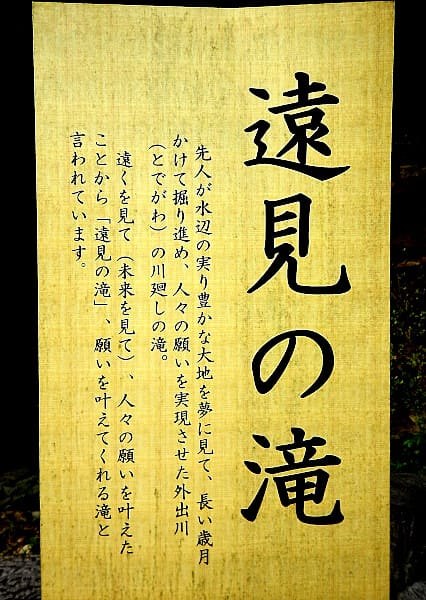

断崖の奥「外出川」の水は長い年月をかけ

断崖をくり貫いて洞穴の中へ引かれ

「川廻しの滝」の頭になった。

手前の案内板

人々の願いをかなえた

「川廻しの滝」=「遠見の滝」となって

流れ落ちる。

< 参 考 >

この場所は、千葉県夷隅郡大多喜町小田代 128-24

*山の駅 養老渓谷 「喜楽里」です。

道の駅と同様の施設です。

(*木曜日=定休日)

*養老渓谷の「粟又の滝」のすぐ手前で

*写真の滝は、広い駐車場奥の断崖下にあります。

これまでこの滝を撮影したことがなかったのが

不思議ですが、いつも駐車場奥まで入らずに

用を済ませたためだと思います。

南房総市原岡海岸風景

波静かな海岸線にひときわ眼を引く長い桟橋が伸びています。

この海岸は夏場には遠浅の海水浴場でにぎわいますが

実は近年四季を問わず多くの人がおとずれています。

西方の彼方には雲が並んでいますが

上空はきれいに晴れあがっています。

そしてよく見ると、桟橋の彼方に富士山の姿が見えます。

実は、この木製の長い桟橋(=岡本桟橋)と富士山のおかげで

特に夕景撮影のため多くのカメラマンが集まることになったのです。

夕日が富士山に近づく頃にはとりわけにぎわうということです。

また原岡海岸の北となりには南無谷海岸法華崎があり

この海岸も魅力的な撮影スポットになっています。

形のよい小さな二つの島が眼を引きます。

左は「船虫島」で右奥は「雀島」

小島の間に富士山を入れて撮影することができます。

ほんとうに久しぶりに楽しく過ごすことができました。

2023年6月25日撮影

最終日で蓮華亭やハス池周囲の道、中道は人影であふれていました。

最終日でも花蕾はまだたくさん残っていて

明日からも数日は十分楽しめるでしょう。

ただ、ハスの花はできるだけ朝早く見るのがいちばんです。

大賀ハスの特徴である「濃い目のピンクの花びら」は

強い日差しを浴びて透き通り

とても美しくてシャッターを切り続けました。

千葉公園入り口にはモノレールの駅がありJR千葉駅からも便利です。

この写真はタイミングよくモノレールが通りかかったので

夢中でシャッターを切った一枚でした。

「千葉市大賀ハスまつり」=「200年前の古代ハスの祭典」

1951年(昭和26年)、千葉市内の東京大学検見川農場で

大賀一郎博士、地元の小中学生らにより発掘された3粒のハスの種が

2000年前の縄文時代のものと鑑定され

1粒は1953年(昭和27年)7月18日に見事に花を咲かせ

実に2000年の眠りから目覚めた。

このビッグニュースはまたたく間に世界中に伝わり

アメリカでは雑誌「LIFE」でもくわしく紹介されたという。

大賀ハスは 「千葉市の花」 だけではなく

今や日本国内各地にも

そしてまた世界中の国々にも広がり続けています。

**大賀ハスの花言葉=「純真な心」

「ハンゲショウ」(半夏生・半化粧・片白草)

** 以下4枚の写真は6月9日早朝撮影しました。

自宅の庭に数年前に根付いて今では30株くらいに増えています。

ドクダミ科ハンゲショウ属の多年生山野草

ドクダミ科だけあって薬草・生薬としても知られています。

消炎・解毒などに効く生薬名は「サンパクソウ(三白草)」

草丈は70~100cmでドクダミに似た臭いがあり

中国・朝鮮半島・日本の本州以南に分布する。

「半夏生」とは、暦の「半夏生」(=7月2日)頃花が咲くことから

つけられた名で、葉の上側が真っ白でとても涼しげに見える。

また「半化粧」の名は、葉の上が白く裏側は緑色なので

半分化粧しているように見えることからつけられたという。

「ハンゲショウ」の花は「総状花序」で垂れ下がり

総(房)には無数の小さな白い花蕾がついている。

花序は大きく成長すれば上に向かって立ち上がり

小さな無数の花蕾が咲き始めるでしょう。

「半夏生」=「7月2日」 ⇒ 一年間のちょうど真ん中頃の

蒸し暑い時期に白い葉と白い花序がとても涼しげに見えるでしょう。

毎年この時期に汗だくになって庭の草取りをする時も

数年来他の雑草といっしょに片付けたりしないできたので

今年の夏も涼しげな庭に眼をやりながら過ごす事ができそうです。

今日は台風3号の影響もあって、庭の草花も雨に濡れていました。

(*今日投稿の記事の写真は今朝早い時間に撮影したものです。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

** 6月16日:今朝よく見ると、白い葉の数もずいぶん増えて

一週間前にはまだ垂れていた小さな「総状花序」が成長し

はっきり大きくなって立ち上がり

無数の小さな花蕾もふくらんで咲き始めていました!!

**下の余白に今朝の写真を一枚追加しておきます。

(*6月16日午後3時45分撮影)

「コメツブツメクサ」 : マメ科 シャジクソウ属の多年草

別名:「コゴメツメクサ」 「キバナツメクサ」

草丈は10cm前後 5~7月頃 開花

心地よい日差しを浴びながらいつもの散歩道を歩いていると

道脇の草むらの中の小さな黄色い花が目にとまり

しゃがみこんでカメラを構えてよく見ると ・・・

この黄色の花はこれまで一度も見かけたことがない花でした。

ごく普通の白花のクローバー(=シロツメクサ)に寄り添っていて

その小さな葉 もクローバーの 三つ葉と同じ形でした。

ひょっとしたらクローバー(ツメクサ)の仲間かと思ったものです。

帰宅してすぐ調べてみると やはりそうでした!

「ドクダミ」: ドクダミ科 ドクダミ属の多年草

葉はハート形で草丈は20-60cm。5-8月に開花

無毒で古くから貴重な薬草として使用されてきた。

効能が多いことから 「ジュウヤク(十薬)」 とも呼ばれていて

「ゲンノショウコ」、「センブリ」 と並び 「三大薬草」 といわれる。

茎先に四枚の白い花びらのような「苞」が広がり

中心から上に伸びているのが穂状の花序で

その花序全体に無数の小さな花が咲いている。

「ホタルブクロ」: キキョウ科 ホタルブクロ 属の多年草

日本・朝鮮半島・中国・ロシア原産

花の色は白、赤紫、紫、ピンクで5~7月に開花

草丈は 40~80cm

遠い昔の子どもの頃、「ホタルブクロ(蛍袋)」の名のとおりに

夕暮れ時にホタルをつかまえてこの花の中に放ち

点滅するほのかな灯りを楽しんだ思い出が懐かしく蘇える。

< わらべ歌 > 作詞 作曲 : 不詳

ほ ほ ほたる こい ♪

あっちの みずは にがいぞ

こっちの みずは あまいぞ

ほ ほ ほたる こい ♪

「カシワバアジサイ(柏葉紫陽花)」

ユキノシタ(アジサイ)科アジサイ属

花期は5月中旬~7月

葉がカシワ(柏)の葉に似ていることからこの名がつけられた。

「柏葉紫陽花」のすぐ脇できれいに色づき始めた青い「紫陽花」の花

連休の一日、快晴の天気予報で南房総海岸へでかけました。

今回はJR内房線の列車を利用して、南房総市館山駅で下車

駅前からバスで以前しばしば訪れた懐かしい海岸線へ向かい

久し振りにゆっくりと海岸風景の撮影を楽しみました。

*上下写真二枚のピンク色の花は 「ハマヒルガオ」(浜昼顔)

5~6月ごろ海辺の砂浜がピンク色に染まるほど群生する植物。

ヒルガオ 科 ヒルガオ属の多年草で典型的な海浜植物。

6月の炎天下でも砂浜に広く根を伸ばして繁殖する植物で

*「アサガオ」(朝顔)とはまったく生育環境が異なります。

日本では北海道から南西諸島まで、そして

アジア、ヨーロッパ、太平洋諸島、オーストラリア、アメリカ太平洋岸

まで広く分布しています。

この写真はとても慎重にシャッターを切った一枚です。

この「ハマヒルガオ」は群生することなくたった一輪だけでした!

とてもめずらしいので角度を変えて数枚撮影しておきました。

すぐそばに咲いていた小さな白い星のような五弁花は

帰宅後かなり調べてやっとわかったのですが

*「スナビキソウ」(砂引草)という名の植物でした。

葉は肉厚で茎も太く、暑い砂浜で水分を蓄えるためなのでしょうか・・・

めったに見かけない植物でした。

「ハマヒルガオ」群生地とは少し離れたそれほど水辺に近くない場所に

群生していた黄色い花と、ピンク色の可憐な花びら4枚の植物が

とても眼に鮮やかに映り何枚か撮影しておきました。

この二種も初めての撮影で花の名も帰宅後に調べました。

黄色の花と葉の形からなんとなく「マメ科」ではないかと想像して

調べてみると・・・「マメ科」 「ミヤコグサ属」の

「ミヤコグサ」(都草)別名「コガネバナ」という名で

「マメ科」は当ってもやはり一度も聞いたこともない名の植物でした。

花弁4枚の可憐な花は*「ハマダイコン」(浜大根)で

ピンク色の 花びら4枚がヒントでやっと見つかりました。

花の撮影はとても楽しいことですが、花の名は難しく

調べるのはいつもなかなか骨が折れます。

花の撮影後海辺に下りて久しぶりに岩場に座って景色を眺めました。

南房総海岸線の荒々しい変化に富んだ風景は

激しい太平洋の荒波の侵食によるもので見飽きることがありません。

この日は強風や荒波などの予報もなく、とても穏やかな日和でした。

以前は天気や風力・風向、加えて日の出や日没時刻、汐の干満等々

さまざまな撮影が楽しめるように情報を正確に集めて

写真の構図まで想定して撮影ポイントに向かったりしたものですが

近頃では比較的ゆっくり行動して目標は少なくしています。

特にこの日は汐の干満時刻なども考えず、以前撮影に夢中になった

風景を懐かしく眺めるのも楽しみと思いながら

かなりの距離を歩いたりバスを利用したりで動き回ったものでした。

また適当な時機に、他の地点なども巡ってみたいと思っています。

前の記事「千貫門」は、海辺へ下りる断崖の道の足元の険しさや

崖の上下からの撮影にもかなり時間がかかりそうなために

まずはすぐ北隣りの「雲見海岸」へ立ち寄ることにしました。

目の前が波止場のバス停から海辺に下りて行くと

「千貫門」の海辺から見た北隣りの「烏帽子山」の絶壁の裏側が

雲見海岸の波止場のすぐ左手(南隣り)にそびえていました。

ここの海岸は北方の彼方に富士山が望める絶景ポイントです。

この日はよい天気で幸い富士山は雲に隠れていなかったので

立つ位置をあちこちと変えて何度もシャッターを切り続けました。

ここでもまたよい思い出になる写真を残すことができました。

波止場の出入り口に向き合っているかのような二つの岩があり

小さなボートなら間を通りぬけることもできそうです。

運よく富士山がはっきりと見えているので

一枚目の写真の撮影位置からすこし右側へ移動して

二つの岩の間にはるか彼方の富士山の姿を入れて

数枚撮影しておくことにしました。

なんと、撮影中好運にも左側の大きな岩に急に日が差して

「ジオサイト」らしい岩肌も鮮明に撮ることができました!!

帰宅して調べてみると、この二つの岩には名前がついていました。

地元では「牛着岩」と呼ばれているということで

実は地元でなければわからない言い伝えもありました。

「昔々豪雨による洪水のため多くのものが海に流されてしまい

大事な家畜までも小屋から海へ流されてしまったが

幸いにも牛が沖合いの岩にたどり着いて救われた。」

ということから、二つの岩には「牛着岩」という名がつけられ

左手の大きい岩は「大牛岩」、右の小岩は「小牛岩」

と呼ばれるようになった、ということがわかりました。

また一枚目の写真左端の岩の姿もずっと気になっていました!

この岩には 「スフィンクス」 という名がつけられていたのです!

じっと見つめていると 「なるほどそっくり !!」 という感じです。

ここでもまたとても楽しいひとときを過ごすことができました。

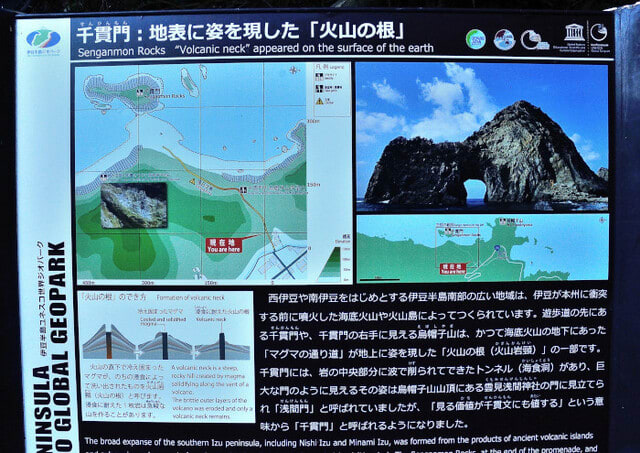

「千貫門 (せんがんもん)」・・・ 地表に姿を現した「火山の根」

海辺に下りて「千貫門」を真正面の海岸線から撮影した一枚

太古の昔マグマからこの姿になるまでの激しい地殻変動により

全面に見られる「柱状節理」 も滝などでよく見られる姿とは異なり

荒々しく、著しく変形した姿になっています。

*「千貫門」の近くに立てられているジオサイト案内板の説明文

西伊豆や南伊豆をはじめとする伊豆半島南部の広い地域は

伊豆が本州に衝突する前に噴火した海底火山や

火山島によってつくられています。

遊歩道先の千貫門や千貫門の右手に見える「烏帽子山」は

かつて海底火山の地下にあった「マグマの通り道」が地上に

姿を現した「火山の根」(火山岩頚)の一部です。

千貫門には岩の中央部分に波で削られできたトンネルがあり

巨大な門に見えるその姿は烏帽子山山頂にある雲見浅間神社

の門に見立てられて「浅間門」と呼ばれていましたが

「見る価値が千貫にも値する」という意味で

「千貫門」と呼ばれるようになりました。

千貫門の前からはなかなか去り難く、一枚目の写真に写しこんだ

岸辺に横たわる巨大な流木に腰掛けて

かつては「海底火山の根」であった巨大な岩礁を見つめながら

かなりの時間を過ごしていました。

その間にシャッターを切ったこの一枚は

一枚目の写真には写っていない千貫門の右端の部分に目がとまり

背後に隠れていた小さい岩礁も入れて撮影した一枚です。

じっと見つめていると・・・「地表に現れた海底火山の根」の

激しいマグマの動きが眼前に蘇るような気がしてきます。

荒々しく乱れた「柱状節理」がそれを物語っているかのようです。

一枚目の写真は海辺でジオサイト「千貫門」を正面から見た姿ですが

この写真は崖上で「千貫門」を北側から見下ろして撮影した一枚です。

「千貫門」北側海岸から見た断崖と伊豆半島最西端の「烏帽子山」

「烏帽子山(えぼし山)」伊豆半島南西部(静岡県賀茂郡松崎町雲見)

標高 162m で 「伊豆半島の最西端」 となる海岸に立つ岩山。

最西端で富士山がよく見える山頂には「浅間神社」があります。

中腹には「拝殿」「中の宮」もあり

山頂まではかなりきつい428段の急な石段があります。

この岩山も周辺の断崖や岩礁もすべて千貫門と同じく

「地表に現れた海底火山の根」です。

この海岸線一帯が貴重な「ジオサイト」となっています。

西伊豆 堂ヶ島海岸 「亀島」(手前)と 「蛇島」(奥)

左手が港で右が駿河湾、その間を遊覧船が次々と出入りします。

初めて伊豆半島西海岸「西伊豆町」へ向かいました。

三島駅まで新幹線で、伊豆箱根鉄道に乗り換えて修善寺駅へ

そしてバスに乗り換えて西伊豆町へ。

三島市・・・伊豆半島西岸・・・下田市まで続く国道136号線

堂ヶ島バス停で降りて観光案内所で資料をいただだいた後

海辺のカメラ散策を始めました。

いちばん眼についたのは「天窓洞」というポイントでしたが

「洞窟の中の天井に穴が開いて空が見える」

という意味の名称だとわかりました。

遊覧船のお客さんはこの船から洞窟の中で青空を

見上げているのだろうと想像していました。

その直後に鳩が飛んできて洞穴の中に入っていきました。

海辺のコースには同じような岩肌の太古の巨岩が連なっています。

最も高いこの巨岩の頭の付近に昼の月が白く光り

左奥の山あいには満開の山桜が輝いていました。

なんとも魅力的な景色でカメラを構えて一枚撮影しました。

伊豆の春、山々にはどこも山桜が咲き乱れていました。

その後もコース沿いには同じような巨岩が連なり

狭い歩道が押しつぶされそうな恐怖を感じるほどでした。

「ジオサイト」の巨岩に手を触れて、その感触を確かめながら

やっとカメラ散策を終えることができました。

木更津市久津間(くづま)海岸夕景

千葉県南部での用事を済ませての帰り道、西空の夕焼けがきれいで

以前写真友達とよく撮影にでかけた浜辺に立ち寄りました。

海岸線からは夕陽と富士山、沖合いの製鉄所などが視界に入り

皆で歓声をあげながら夢中で撮影を楽しんだものでした。

一枚目の富士山の見える方角から左側(南方)に目を移すと

木更津港沖合いの「日本製鉄東日本製鉄所(君津地区)」が見えます。

こちらもなかなかよい被写体になって楽しめました。

また海中に並ぶ電柱は、沖の漁場の番小屋で電気を使うため

と聞いた記憶があります。

この日はきれいな夕焼け風景を撮るには到着時間が遅すぎました。

以前のようにダイヤモンド富士の撮影チャンスの日などに

また日没少し前の時間に間に合うようにでかけたいと

昔をなつかしく思ったりの楽しいひとときでした。

(注):(旧)「新日鉄住金君津製鉄所」は 2020年4月1日に改名

(現在は) 「日本製鉄東日本製鉄所君津地区」

「鮎壷(あゆつぼ)の滝」 (県指定天然記念物)

JR三島駅北口から徒歩約24分の位置で「黄瀬川」にかかる滝。

富士山南の愛鷹山麓からの溶岩流が固まった岩壁を流れ落ちる。

滝前には「吊り橋」があって彼方に富士山の姿を望めることから

「富士見の滝」 ともいわれている。

この滝は幅が(川幅と同じ)65mもあり、落差は約10mとなっている。

「鮎壷の滝」の名は、この川幅いっぱいが岩壁となっているため

鮎が滝を越えられず滝壷に集まるのでそう名づけられたという。

この写真は滝から80mほど下流の吊り橋の上から撮影した。

この日は川の水量が少なく幅65mの岩壁がほとんど露出していた。

岩壁の右上彼方には富士山の姿が望める。

水量が多い日には岩壁いっぱいに激流となって水が流れ落ち

迫力ある豪快な滝の姿を楽しむことができるにちがいない。

激しい流れはただ一筋だけで川岸から降りて滝前に近づき

時間をかけて何度もシャッターを切り続けた。

ぜひまたいつか水量の多い日に撮影にでかけたいと思う。

「釜 滝(かまだる)」

左上部分の崖に「柱状節理」模様が見られます。

*「浄蓮の滝」から「道の駅天城越え」を経由し上りが続きます。

標高 708m の「旧天城トンネル」 (=「天城山隧道」) に入りました。

*「天城山隧道(旧天城トンネル)」=「国の重要文化財指定」

「日本の道百選」 「日本百名峠」 に選ばれ、風景展望は格別。

*天城路ハイキング道筋には、川端康成・井上靖・梶井基次郎

与謝野晶子・横光利一・島崎藤村・穂積忠が歩き著した作品に

登場する名所や数々の文学碑を巡ったりの楽しみもあります。

「蛇 滝(へびだる)」

この「へびだる」 の 周囲の岩礁は

まさに無数の柱をぎっしり立て並べたかのように見えます。

「柱状節理」だとすぐにわかる見事な眺めでした。

「蛇 滝」

「出合滝(であいだる)」

この滝周囲の岩壁もまた、ひと目で「柱状節理」とわかります。

はるか昔のどろどろの溶岩の流れが想像できるほどです。

「大 滝 (おおだる)」(高さ30m 幅7m)

河津七滝の中では最大規模の滝で見応えがあります。

この滝は大滝温泉「天城荘」旅館の敷地内にあって

滝前には露天風呂があり、宿泊客は無料で(立ち寄り客は有料)

滝を眺めながら入浴することもできるということです。(水着着用)

この大岩壁にも恐ろしいほど迫力ある 「柱状節理」 が見られます。

この滝前には「伊豆の踊り子」の踊り子と学生のブロンズ像があります。

滝は伊豆の踊り子が歩いた山あいの「踊り子歩道」で見られます。

*河津では「滝」を「たる」と読むことから「七滝=ななだる」となっています。

「初景滝(しょけいだる)」

多くの滝が連なる山あいの道筋はかなりきついコースで

足元には十分な注意が必要です。

「カニだる」

滝周囲の「柱状節理」は「柱状」の模様がはっきりせず乱れています。

このような不規則な柱状節理の模様は珍しいでしょう。

花が少ない時期でしたが、道脇に「ミツマタ」の花が咲いていました。

「河津七滝七福神」

「河津七滝」には滝前に「七福神」が祀られています。

「滝と七福神めぐり」を同時に楽しむのもよいでしょう。

河津町にはこれらの滝以外にもいくつか滝があります。

(*「二階滝」「平滑の滝」「美滝」「竜姿の滝」)

紅葉の季節にもぜひもう一度このコースを歩いて

多数の滝を心を込めて撮影したいと思っています。