≪書道の歴史概観 その10≫

(2021年2月14日投稿)

【石川九楊『中国書史』はこちらから】

中国書史

今回のブログでは、日本の書道の歴史について概説する。

とりわけ、王羲之と『万葉集』との関係、石川九楊の『万葉集』論をまず取り上げる。そして、空海の書について解説してみたい。

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

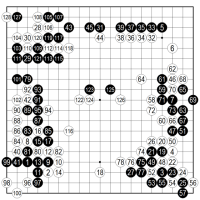

聖徳太子の「法華義疏」は、現存する日本最古の筆跡(肉筆)である。だから、「日本書道史はこの筆跡に始まる」ともいえる貴重な資料である。

この書のどの字にも「三過折の筆法」は見られない。「三過折の筆法」とは、たとえば横画

「一」を書くとき、まず起筆に力をこめてトンと打ち込み、それからゆっくり右へスーッと筆を運び、終筆にまた力をこめてトンと押えてとめるという書き方をいう。

それでは、筆法上、東晋時代の書跡である李柏の「書状案」(4世紀前半に執筆、1909年、本願寺第二次探検隊によって、新疆省ロプノル西北の地点で発見された)と同じであるとみなされている。「書状案」が書かれた年代については、羽田亨の東晋・咸和3~5年(328~30)説と、王国維の永和元年(345)の頃とする説がある。つまり、4世紀前半である。

この4世紀前半といえば、かの王羲之がおよそ20代から30代という年配にあたる。

王羲之といえば、その筆跡(真筆ではなく、精巧な写し)として、「喪乱帖」と「孔侍中帖」とが日本に残されている。この二帖は、李柏の書状と傾向としては軌を一つにしているという。「法華義疏」の筆法はこれらの書と同じく、中国では4世紀の前半に一般的なものであったと考えられている。

(堀江知彦『書道の歴史』至文堂、1966年[1981年版]、5頁~7頁、堀江知彦『名筆鑑賞入門 中国風の書―日本の名筆・その歴史と美の鑑賞法』知道出版、1991年、32頁~33頁)

【堀江知彦『書道の歴史』至文堂はこちらから】

書道の歴史 (1963年) (日本歴史新書)

【堀江知彦『名筆鑑賞入門 中国風の書―日本の名筆・その歴史と美の鑑賞法』知道出版はこちらから】

中国風の書―日本の名筆・その歴史と美と鑑賞法 (名筆鑑賞入門)

ところで、正倉院の書において白眉となるのは、聖武天皇と光明皇后の書であるとされる。とりわけ、聖武天皇の「雑集」、光明皇后の「楽毅論」がそうである。

「楽毅論」とは三国時代の魏の夏侯玄(かこうげん)が著した文章で、戦国時代に燕につかえ、趙に転じた楽毅について論じたものである。「楽毅論」は、その文章内容もさることながら、王羲之が書した楷書の最高傑作として、位置づけられることで知られている。光明皇后の「楽毅論」も、この王羲之書の「楽毅論」に倣って書したものである。ただし、光明皇后がどのような王羲之書を参照していたかを特定するのは困難であるようだ。

聖武天皇にしても、光明皇后にしても、その書法には褚遂良の影響が認められると、魚住和晃は主張している。すなわち、用筆の根幹をなすものは、褚遂良の晩年の作「雁塔聖教序」に代表される書法であるという。初唐の褚遂良の晩年に完成した楷書は、「美人嬋娟(せんけん)として羅綺(らき)に任(た)えざるが若し」と形容されるといわれる。これは美人の身のこなしがあでやかで、うすものの絹の衣服にも思いをまかせないという意味である。この形容を最も顕著に示すのが、永徽4年(653)、57歳のときの「雁塔聖教序」である。(ただ、両者の書は褚遂良の書法の影響を示すものではあっても、両者の書法の認識は、体系においてはやはり王羲之理想に根ざすものであったと魚住はみているのだが)。ただし、聖武天皇は繊細に、光明皇后は剛健にとその捉え方には個性の相違が現れているとみる。

たとえば、聖武天皇の場合、起筆を強く打ち込み、次に一度筆先を軽く浮かせて送筆に転じ、収筆で改めてしっかりと筆を押さえている。それに対して、光明皇后の場合、筆力においては聖武天皇のそれをはるかにしのぐものである。その起筆の打ち込みが強く大きく、筆を遠くから運んで鋭く打ち込み、さらに時には逆方向から打ち込み、ねじり出すように筆を運ぶこともあるという。また転折では聖武天皇がやや力を抜いて軽く運ぶ傾向があるのに対して、光明皇后の場合はむしろ力を加えて、非常に強く筆を折り返すか、あるいは時には二段がまえで大きく転じていると解説している(魚住、1996年、122頁~136頁)。

ところで奈良時代には写経生は写経をするために、北魏書法の特別な訓練を行っていたそうだ。唐代では書法に対する理念がすっかり変り、北魏書法は影をひそめたが、日本ではまず朝鮮を経由して北魏書法が入り、その後も仏教の興隆によって写経という書造形としての分野形成がなされたといわれる。奈良時代には中国の経文を写す写経が国家をあげてなされ、写経は国家的識字運動であった。当時、経文は単なる宗教文書ではなく、世界最高水準の哲学書であったといえる。その書の水準は、大陸中央の写経と較べても、何等遜色がないほど高い水準にあり、整斉な表現であった。

(石川九楊『書に通ず』新潮選書、1999年、154頁~156頁)

【石川九楊『書に通ず』新潮選書はこちらから】

書に通ず (新潮選書)

正倉院の書は王羲之という大きな概念の範疇のもとに、魏晋及び唐代書法を反映させ、同時に北魏書法が写経生によって盛んに展開された。

奈良時代は中国における楷書史の幾世紀分を一挙に同時進行させた、書法が華やかに多様化した時代でもあったと魚住は捉えている。正倉院は中国書法そのものを究明する立場からも、魅力溢れる宝庫である。

(魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社選書メチエ、1996年、140頁~142頁)

先述したように、聖武天皇の妻である光明皇后は、強靭な筆蝕からなる「楽毅論」を臨書している。これは、王羲之の同文の書を改行状態もそのままに書き写したものである。

また、「法華説相銅板銘」と「金剛場陀羅尼経」の文字の書きぶりは、「九成宮醴泉銘」の書法を忠実に再現したような書きぶりで、欧陽詢の書に瓜二つである。

【魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社はこちらから】

「書」と漢字 (講談社学術文庫)

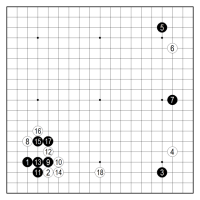

奈良時代とりわけ天平時代を中心とする熱心な写経による識字運動の結果、『日本書紀』は漢文、『古事記』では漢文のみならず、漢字による音写の書法で倭語(わご)を文字言語化することに成功した。そして『万葉集』ではいわゆる「万葉仮名(漢字)」で倭語の表記に成功した。

『万葉集』の成立は、日本の文化において重要な意味をもつ。『万葉集』は前提として中国に漢詩があり、その漢詩の表現をモデルとし、あるいはその延長線上に歌を書き上げてできたものであるといわれる。日本古代の国家を挙げての識字運動である写経が平仮名を生み、その発明によって中国からの文化的独立をはたしたと石川はみる。

しばしば書聖とよばれ、『万葉集』では「義(羲)之」または「大王」と書いて、「てし=手師」とまで呼ばれた王羲之だが、王羲之の肉筆というものはひとつも存在せず、すべてが双鉤塡墨や臨本、つまり複製である

(石川九楊『書とはどういう芸術か』中公新書、1994年、100頁。石川九楊『書と日本人』新潮文庫、2007年、8頁、42頁、47頁、50頁、228頁。石川九楊『万葉仮名でよむ『万葉集』』岩波書店、2011年、50頁~51頁、58頁~59頁。堀江知彦『書道の歴史』至文堂、1966年[1981年版]、15頁)。

【石川九楊『万葉仮名でよむ『万葉集』』岩波書店はこちらから】

万葉仮名でよむ『万葉集』

【石川九楊『書と日本人』新潮文庫はこちらから】

書と日本人 (新潮文庫)

石川は、書の問題から文字の問題、そして言葉の問題に行き当たり、さらに歴史のつながりにまで考察が及んでいる。

たとえば、漢字と万葉仮名・仮名との関係、また平仮名(女手)と『古今和歌集』『源氏物語』との関係について考えている。

とりわけ、万葉仮名と『万葉集』との関係をまとめたものとして、『万葉仮名でよむ『万葉集』』(岩波書店、2011年)という好著がある。万葉仮名の書記法から女手=平仮名の成立へといった歴史的過程に、日本語の新たな意味と文体と韻律の生成を追跡している

(石川、2011年、v頁~vi頁)。

石川は、650年を東アジアの歴史の画期、ターニング・ポイントと捉えている。650年といえば、書でいえば楷書の成立した時期に当たることは先述した。大体650年ぐらいは、日本語づくりの本格的なスタート点であるとし、万葉歌の始まりと同じ頃の時期である。663年の白村江の敗戦でもって、大陸・半島から独立し、“前日本”が国を建てざるを得なくなった時期に相当する。つまり律令国家を建てざるを得なくなったスタート時期が、650年頃だという。

この西暦650年は、東アジアを前史と後史とに区分できるほどの、大変な時代であったと理解している。東アジアの大転換は650年にあるとみる。

そして日本語がおおよその姿を見せたのが西暦900年頃であるとし、そのシンボルが『古今和歌集』の成立、すなわち女手(平仮名)の成立であるというのである。平仮名は900年頃に大体形を整え、1000年には完璧な姿を見せる。この頃、物語文学『源氏物語』が書かれた。650年から、女手が成立した900年に向かう日本語づくりの過程に位置するのが、漢字歌としての『万葉集』である。

(石川、2011年、16頁、26頁~30頁)

ところで、日本語の「てにをは」という助詞は使い方が難しい。とりわけ、「が」と「の」の区別や、「が」と「は」の区別は曖昧である。この「てにをは」は、日本語の元、原日本語の中にあったのではなく、漢字、漢語、漢文との衝突の中からでてきたのではないかという説もある。日本語において、「てにをは」が難しいのはそのゆえであろうと石川はみている。

万葉時代に使われた助詞の書き方としては、「て」=而、「に」=尓、「を」=乎、「は」=者・波、また、「の」=乃・之・能、「が」=我・之、「と」=与・等といった具合である

(石川、2011年、72頁~73頁、79頁)。

【石川九楊『万葉仮名でよむ『万葉集』』岩波書店はこちらから】

万葉仮名でよむ『万葉集』

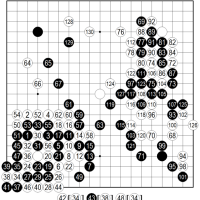

空海は王羲之の書をいつどこで体得したかという問題は興味深いが、この点、魚住は次のように推測している。

「しかし、空海がいったい、いつどこでかくまでに王羲之の書を学び体得しえたのかを考えると、まさしくそれは驚異的でしかない。弘仁年間に入って空海と嵯峨天皇との書を通じた交友がさかんになることから、あるいはこうしたやりとりの中で、嵯峨天皇の配慮により、空海に対して正倉院を経由した王羲之の諸帖を見る機会がしばしば与えられていたものであろうか。初唐の孫過庭が書した書譜は、王羲之の書法の正統性を鼓吹し、自らその書法の範を示さんとしたものであるが、中国において王羲之書法の真価を継承した唐代以前の書跡をきわめて稀少になってしまったいま、金剛般若経開題はまさしくその中国書道史の空白をうめる名品であることを私は疑わない」

(魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社選書メチエ、1996年、183頁)

【魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社はこちらから】

「書」と漢字 (講談社学術文庫)

つまり、空海は弘仁年間(810~824)、嵯峨天皇との交友により、正倉院の王羲之の諸帖を見せてもらえるように取り計らってもらったのではないかと想像している。

王羲之と空海との関連でいえば、日本で空海が書聖と呼ばれる理由として、石川九楊は次の2点を挙げている。

①中国の書のうつし(写し、移し)

空海の「風信帖」は東アジアの行書体の古典である「集字聖教序」、つまり王羲之の書とそっくりである。また「金剛般若経開題残巻」は王羲之の尺牘(せきとく、手紙)の書法を忠実にふまえている。また「灌頂暦名」は顔真卿の書を思わせるところもあるという。

②「益田池碑銘」などに見られる雑体書の表記によって、楷書体を中心とする中国の書に対して異和を表現した点を挙げている。

(石川、2007年、204頁~206頁)

なお、内藤湖南は空海の「灌頂記」に顔真卿の書法を見出した。「灌頂記」とは、空海が高雄山寺において、弘仁三年十一月十五日に金剛界の、十二月十四日に胎蔵界の灌頂を与えるための、授与候補者の名前を列記した草稿である(ともに最澄を第一席に位置づけている)。

この「灌頂記」の書きぶりを、雄渾の筆致であると見、それを顔真卿の書法を踏まえたものであるとする考え方がある。その代表が、先の内藤湖南である。

しかし、魚住は、この「灌頂記」の書きぶりを、書法に頓着しない、乱暴な書き方であるとみて、この肉太で、豪胆な筆致を直ちに顔真卿と結びつけることは速断にすぎると言い、否定的である。湖南説は、あくまで印象的な感想を述べたにすぎないとし、後人があまりにも安直に受けとめたと批判している。

もし、「灌頂記」と顔真卿の「争座位帖」と結びつけるならば、空海が顔真卿の書簡の草稿を見ていたとしなければならないが、顔真卿三稿が刻され、世に知られるようになるのは、宋代に入ってからであるから、それは不可能であったとみる。また一留学僧にすぎなかった空海が、当時の生活の中でその機会を得ることは、とうていあり得なかったと想像している。

そして空海の書に対する考え方は、「勅賜屏風書了即献表」に表れたように、王羲之書法に傾倒した、唐代初期に盛行した書論に立脚したものであったと魚住は主張している。そして、「空海があえて中国書法の伝統を意図して書くならば、念頭にあるものは、王羲之以外にありえまい」と付言している

(魚住、1996年、183頁~187頁)。

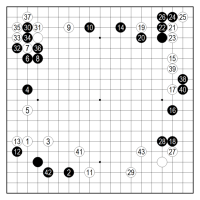

李家正文は、飛白の書について説明している。弘法大師の書の中に、妙に墨がかすれて、黒白が絣(かす)りのようになった飛白の書といわれるものがある。飛白とは、黒のなかに飛びとびに白いところがあることで、かすり書きという意味である。

この弘法大師の飛白の書は、木の筆をつくって、そのさきを細くして、篦(へら)のようにした筆で書かれたものといわれる。一般に木筆の多くは、橇(そり)の木で作られたと『入木抄』に記されている。

飛白の書の起源は、中国の漢代であるようだ。漢の霊帝が、都の門を修理したとき、蔡邕(さいよう)の門下の役工が、壁塗りの箒(ほうき)で字を書いた。心によろこびごとがあったものか、字が飛ぶように白くかすれていた。それで、漢の末、魏のはじめに宮閣に飛白の文字で題署することになった。欧陽詢は蕭侍中(しょうじちゅう)の飛白の濃淡をほめている。

ところで、唐の太宗は、貞観20年(646)山西省の太原に「晋祠銘」をつくったが、これには飛白の碑額がある。これは現存する最古の飛白の書である。これに続いて、則天武后は昇仙太子の額をまねたが、ところどころに鳥の形がはいっている。この鳥の絵を入れたものが、さらに宋の仁宗になると、その宮殿と題署する飛白書となって、花鳥や人馬も描かれている不思議なものに発展した

(李家正文『筆談墨史』朝日新聞社、1965年、58頁~62頁)。

【李家正文『筆談墨史』朝日新聞社はこちらから】

筆談墨史 (1965年)

空海の書について、魚住和晃は面白いことを記している。空海の書としては「風信帖」が有名であるが、この書のドラマ性の陰に隠れて、ややもすれば見過ごされがちな書として、「金剛般若経開題」を挙げている。これは、金剛般若経について空海がその内容を密教の立場から簡潔に要約したもので、「風信帖」が書かれた翌年、すなわち弘仁4年(813)の筆とするのが定説である。この書の特徴はすべてが草書で書かれていることである。その速い運筆から、魚住は、空海がこの漢文の文章を、まったく中国人と同じように、頭から中国音を口ずさむように書いていたのではないかと推測している。もし、日本語を漢文に書き改めようとしたものならば、語順を常に気にせねばならず、草稿をリズミカルに速書することはできなかったというのである。

元来、空海は中国語に堪能であったことが知られ、留学の際には空海の漢文の力量が804年に派遣された遣唐使節の中にあって抜群であった。そして、長安の青龍寺の恵果(えか)和尚から絶大な信頼を得て、密教の教えを受けた

(魚住、1996年、155頁~156頁、179頁~182頁)。

三筆の書風を通覧した場合、いずれも中国風にならっている点が共通している。中国風と一口には言っても、王羲之あり、欧陽詢あり、顔真卿ありで複雑多彩である。ことに、空海は異彩を放ち、独自の技法を駆使し、能書家として、その豊かな天分を発揮した。中国書風の支配した平安時代の初期100年間、もしも空海が出現しなかったとしたら、奈良時代以来の伝統をただ惰性的に受け継いだ退屈至極な時代でしかなかったと堀江はみている。(堀江知彦『書道の歴史』至文堂、1966年[1981年版]、37頁)

【堀江知彦『書道の歴史』至文堂はこちらから】

書道の歴史 (1963年) (日本歴史新書)

ともあれ、空海は日本の王羲之と擬せられて、日本が誇る書道の第一人者である。嵯峨天皇とは特に書道学芸を通して深い交流があり、天皇の書風に空海の筆法を見ることができる。

また空海には、日本初の書論といわれる『性霊集(しょうりょうしゅう)』や『文鏡秘府論』といった名著がある。各書体を善くしたので「弘法筆を選ばず」の俗言があり、筆についての認識を誤る者もいるが、空海は『性霊集』に良筆の必要を説き、書体によって筆を選択すべきと述べ、自ら唐において習得した製筆法を以て日本の筆匠に筆を作らせたといわれる。

空海が入唐した時(入唐は804年、帰朝は806年)、中唐も国力が下降に向かった頃であったが、まだ顔真卿没後60年、初唐の貴族的清澄さも中唐の重厚な書風も吸収することができた。

(本田春玲『百万人の書道史―日本篇』日貿出版社、1987年、44頁)

【本田春玲『百万人の書道史―日本篇』日貿出版社はこちらから】

百万人の書道史〈日本篇〉

ところで榊莫山は、『莫山書話』(毎日新聞社、1994年)において、「空海と平安初期の書」(10頁~23頁)と題して、空海の「風信帖」について、面白いことを述べている。

先述したように、空海の名作「風信帖」は、最澄とやりとりした手紙の一つで、弘仁3年(812)ごろの3通を1巻にしたものである。

その最初におかれた9月11日付の手紙が、「風信雲書、天ヨリ翔臨ス…」とはじまるので、世に「風信帖」と呼ばれる。はなはだ耳ざわりのよい書の名品として名は高いが、榊莫山は「風信雲書(最澄の手紙のこと)が、天を翔んで、わたし(空海)のところにやってきました」とは、オーバーな表現であるという。

そして、この手紙はじつに最澄を意識した書風でかかれていると解説している。その時期、空海は手中の書風を、ひたすら顔真卿に望んでいたようだ。空海が長安にいたとき、詩人の韓愈は「王羲之の書は、スタイルばかり気にした書風で、ナンセンスである。ほんとうの書は、顔真卿の書である」とうそぶいていた。野心と野性にみちた空海は、この顔真卿の書風にとびついた。

空海は、長安の日々も、国へ帰ってからの日々も、筆をもって顔風の書を望みつづけた。強靭な意志を、豊満な書になみなみとたたえた顔真卿の書は、空海の性分にすっぽりとおさまるニュー・モードの書であった。

ところが、一方、最澄は、生涯、王羲之の書風につかりつづけた。その最澄に、手紙の返事をかく空海の想いは、いくらか複雑であったと榊はみる。「風信帖」は、最澄へのライバル意識から、王羲之ばりの字を書いたのだという。「風信帖」は、王羲之の痩せた引きしめの目立つ骨法を底においているが、ときおり、顔真卿が顔をだしているという。筆を運ぶ呼吸の緩急、曲線にあらわれた思わせぶりなうねりの表情など、顔真卿そっくりの字が、あちこちにでてくると分析している。<風>は王、<信>は顔というように、相反する書の美学が入り交って「風信帖」はかかれている。

世間的には、耳ざわりのよい「風信帖」ではあるが、榊にとっては、王、顔の共存が目ざわりだし、文意になんとなくな生臭さを感じて気ざわりであると述べている。

それでは、榊莫山にとって、空海の書の本領を発揮されているのは何か。それは、弘仁3年(812)の11月と12月に、高雄山寺で行われた金剛界と胎蔵界の灌頂を、空海から受けた人々の名をメモした「灌頂記」であるという。それは書に沈ませた空海の自我がきわだち、「風信帖」よりも、はるかに空海らしい書であるというのである。

この「灌頂記」は、はなやかで、遠目からの眺めがよく、花明(はなあかり)のような気分の書であるのに対して、最澄の書(例えば「久隔帖」)は、晩秋の風のような書で、ひんやりして、どことなく寂しげであると榊はみる。弘仁4年(813)、高弟の泰範にあてて出した手紙の「久隔帖」は、王羲之の書風そのままに、痩身典雅な書であるが、最澄の誠実さはみられるものの、どことなく寂しげな翳りを感じるという。

(榊莫山『莫山書話』毎日新聞社、1994年、12頁~18頁)

【榊莫山『莫山書話』毎日新聞社はこちらから】

新装版 莫山書話

また詩人で評論家の大岡信(まこと)は空海の書について次のように評している。「実をいえば、空海の字というのは、いいのか悪いのか私にはさっぱり分らない」(『マドンナの巨眼』)。大岡は「書聖」と呼び慣わされている空海の書にもたじろがない。「神品」と銘打たれることもある「風信帖」は、普段着姿であり過ぎて「すばらしさ、見事さが、よくわからない」と印象を記す。通説に惑わされない、鋭い感受力を秘めた冷めた眼は、空海の書の特質をずばり見抜いていると石川九楊は述べている

(石川九楊『現代作家100人の字』新潮社、1998年、93頁)。

【石川九楊『現代作家100人の字』新潮社、1998年はこちらから】

現代作家100人の字 (新潮文庫)

(2021年2月14日投稿)

【石川九楊『中国書史』はこちらから】

中国書史

【はじめに】

今回のブログでは、日本の書道の歴史について概説する。

とりわけ、王羲之と『万葉集』との関係、石川九楊の『万葉集』論をまず取り上げる。そして、空海の書について解説してみたい。

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

<日本の書道の歴史>

・日本の書について

・王羲之と『万葉集』

・石川九楊の『万葉集』論

・空海は王羲之の書をいつどこで体得したか

・空海の「灌頂記」について

・飛白の書について

・空海の語学力について

・空海の書について

・大岡信の空海評

日本の書道の歴史

日本の書について

聖徳太子の「法華義疏」は、現存する日本最古の筆跡(肉筆)である。だから、「日本書道史はこの筆跡に始まる」ともいえる貴重な資料である。

この書のどの字にも「三過折の筆法」は見られない。「三過折の筆法」とは、たとえば横画

「一」を書くとき、まず起筆に力をこめてトンと打ち込み、それからゆっくり右へスーッと筆を運び、終筆にまた力をこめてトンと押えてとめるという書き方をいう。

それでは、筆法上、東晋時代の書跡である李柏の「書状案」(4世紀前半に執筆、1909年、本願寺第二次探検隊によって、新疆省ロプノル西北の地点で発見された)と同じであるとみなされている。「書状案」が書かれた年代については、羽田亨の東晋・咸和3~5年(328~30)説と、王国維の永和元年(345)の頃とする説がある。つまり、4世紀前半である。

この4世紀前半といえば、かの王羲之がおよそ20代から30代という年配にあたる。

王羲之といえば、その筆跡(真筆ではなく、精巧な写し)として、「喪乱帖」と「孔侍中帖」とが日本に残されている。この二帖は、李柏の書状と傾向としては軌を一つにしているという。「法華義疏」の筆法はこれらの書と同じく、中国では4世紀の前半に一般的なものであったと考えられている。

(堀江知彦『書道の歴史』至文堂、1966年[1981年版]、5頁~7頁、堀江知彦『名筆鑑賞入門 中国風の書―日本の名筆・その歴史と美の鑑賞法』知道出版、1991年、32頁~33頁)

【堀江知彦『書道の歴史』至文堂はこちらから】

書道の歴史 (1963年) (日本歴史新書)

【堀江知彦『名筆鑑賞入門 中国風の書―日本の名筆・その歴史と美の鑑賞法』知道出版はこちらから】

中国風の書―日本の名筆・その歴史と美と鑑賞法 (名筆鑑賞入門)

ところで、正倉院の書において白眉となるのは、聖武天皇と光明皇后の書であるとされる。とりわけ、聖武天皇の「雑集」、光明皇后の「楽毅論」がそうである。

「楽毅論」とは三国時代の魏の夏侯玄(かこうげん)が著した文章で、戦国時代に燕につかえ、趙に転じた楽毅について論じたものである。「楽毅論」は、その文章内容もさることながら、王羲之が書した楷書の最高傑作として、位置づけられることで知られている。光明皇后の「楽毅論」も、この王羲之書の「楽毅論」に倣って書したものである。ただし、光明皇后がどのような王羲之書を参照していたかを特定するのは困難であるようだ。

聖武天皇にしても、光明皇后にしても、その書法には褚遂良の影響が認められると、魚住和晃は主張している。すなわち、用筆の根幹をなすものは、褚遂良の晩年の作「雁塔聖教序」に代表される書法であるという。初唐の褚遂良の晩年に完成した楷書は、「美人嬋娟(せんけん)として羅綺(らき)に任(た)えざるが若し」と形容されるといわれる。これは美人の身のこなしがあでやかで、うすものの絹の衣服にも思いをまかせないという意味である。この形容を最も顕著に示すのが、永徽4年(653)、57歳のときの「雁塔聖教序」である。(ただ、両者の書は褚遂良の書法の影響を示すものではあっても、両者の書法の認識は、体系においてはやはり王羲之理想に根ざすものであったと魚住はみているのだが)。ただし、聖武天皇は繊細に、光明皇后は剛健にとその捉え方には個性の相違が現れているとみる。

たとえば、聖武天皇の場合、起筆を強く打ち込み、次に一度筆先を軽く浮かせて送筆に転じ、収筆で改めてしっかりと筆を押さえている。それに対して、光明皇后の場合、筆力においては聖武天皇のそれをはるかにしのぐものである。その起筆の打ち込みが強く大きく、筆を遠くから運んで鋭く打ち込み、さらに時には逆方向から打ち込み、ねじり出すように筆を運ぶこともあるという。また転折では聖武天皇がやや力を抜いて軽く運ぶ傾向があるのに対して、光明皇后の場合はむしろ力を加えて、非常に強く筆を折り返すか、あるいは時には二段がまえで大きく転じていると解説している(魚住、1996年、122頁~136頁)。

ところで奈良時代には写経生は写経をするために、北魏書法の特別な訓練を行っていたそうだ。唐代では書法に対する理念がすっかり変り、北魏書法は影をひそめたが、日本ではまず朝鮮を経由して北魏書法が入り、その後も仏教の興隆によって写経という書造形としての分野形成がなされたといわれる。奈良時代には中国の経文を写す写経が国家をあげてなされ、写経は国家的識字運動であった。当時、経文は単なる宗教文書ではなく、世界最高水準の哲学書であったといえる。その書の水準は、大陸中央の写経と較べても、何等遜色がないほど高い水準にあり、整斉な表現であった。

(石川九楊『書に通ず』新潮選書、1999年、154頁~156頁)

【石川九楊『書に通ず』新潮選書はこちらから】

書に通ず (新潮選書)

正倉院の書は王羲之という大きな概念の範疇のもとに、魏晋及び唐代書法を反映させ、同時に北魏書法が写経生によって盛んに展開された。

奈良時代は中国における楷書史の幾世紀分を一挙に同時進行させた、書法が華やかに多様化した時代でもあったと魚住は捉えている。正倉院は中国書法そのものを究明する立場からも、魅力溢れる宝庫である。

(魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社選書メチエ、1996年、140頁~142頁)

先述したように、聖武天皇の妻である光明皇后は、強靭な筆蝕からなる「楽毅論」を臨書している。これは、王羲之の同文の書を改行状態もそのままに書き写したものである。

また、「法華説相銅板銘」と「金剛場陀羅尼経」の文字の書きぶりは、「九成宮醴泉銘」の書法を忠実に再現したような書きぶりで、欧陽詢の書に瓜二つである。

【魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社はこちらから】

「書」と漢字 (講談社学術文庫)

王羲之と『万葉集』

奈良時代とりわけ天平時代を中心とする熱心な写経による識字運動の結果、『日本書紀』は漢文、『古事記』では漢文のみならず、漢字による音写の書法で倭語(わご)を文字言語化することに成功した。そして『万葉集』ではいわゆる「万葉仮名(漢字)」で倭語の表記に成功した。

『万葉集』の成立は、日本の文化において重要な意味をもつ。『万葉集』は前提として中国に漢詩があり、その漢詩の表現をモデルとし、あるいはその延長線上に歌を書き上げてできたものであるといわれる。日本古代の国家を挙げての識字運動である写経が平仮名を生み、その発明によって中国からの文化的独立をはたしたと石川はみる。

しばしば書聖とよばれ、『万葉集』では「義(羲)之」または「大王」と書いて、「てし=手師」とまで呼ばれた王羲之だが、王羲之の肉筆というものはひとつも存在せず、すべてが双鉤塡墨や臨本、つまり複製である

(石川九楊『書とはどういう芸術か』中公新書、1994年、100頁。石川九楊『書と日本人』新潮文庫、2007年、8頁、42頁、47頁、50頁、228頁。石川九楊『万葉仮名でよむ『万葉集』』岩波書店、2011年、50頁~51頁、58頁~59頁。堀江知彦『書道の歴史』至文堂、1966年[1981年版]、15頁)。

【石川九楊『万葉仮名でよむ『万葉集』』岩波書店はこちらから】

万葉仮名でよむ『万葉集』

【石川九楊『書と日本人』新潮文庫はこちらから】

書と日本人 (新潮文庫)

石川九楊の『万葉集』論

石川は、書の問題から文字の問題、そして言葉の問題に行き当たり、さらに歴史のつながりにまで考察が及んでいる。

たとえば、漢字と万葉仮名・仮名との関係、また平仮名(女手)と『古今和歌集』『源氏物語』との関係について考えている。

とりわけ、万葉仮名と『万葉集』との関係をまとめたものとして、『万葉仮名でよむ『万葉集』』(岩波書店、2011年)という好著がある。万葉仮名の書記法から女手=平仮名の成立へといった歴史的過程に、日本語の新たな意味と文体と韻律の生成を追跡している

(石川、2011年、v頁~vi頁)。

石川は、650年を東アジアの歴史の画期、ターニング・ポイントと捉えている。650年といえば、書でいえば楷書の成立した時期に当たることは先述した。大体650年ぐらいは、日本語づくりの本格的なスタート点であるとし、万葉歌の始まりと同じ頃の時期である。663年の白村江の敗戦でもって、大陸・半島から独立し、“前日本”が国を建てざるを得なくなった時期に相当する。つまり律令国家を建てざるを得なくなったスタート時期が、650年頃だという。

この西暦650年は、東アジアを前史と後史とに区分できるほどの、大変な時代であったと理解している。東アジアの大転換は650年にあるとみる。

そして日本語がおおよその姿を見せたのが西暦900年頃であるとし、そのシンボルが『古今和歌集』の成立、すなわち女手(平仮名)の成立であるというのである。平仮名は900年頃に大体形を整え、1000年には完璧な姿を見せる。この頃、物語文学『源氏物語』が書かれた。650年から、女手が成立した900年に向かう日本語づくりの過程に位置するのが、漢字歌としての『万葉集』である。

(石川、2011年、16頁、26頁~30頁)

ところで、日本語の「てにをは」という助詞は使い方が難しい。とりわけ、「が」と「の」の区別や、「が」と「は」の区別は曖昧である。この「てにをは」は、日本語の元、原日本語の中にあったのではなく、漢字、漢語、漢文との衝突の中からでてきたのではないかという説もある。日本語において、「てにをは」が難しいのはそのゆえであろうと石川はみている。

万葉時代に使われた助詞の書き方としては、「て」=而、「に」=尓、「を」=乎、「は」=者・波、また、「の」=乃・之・能、「が」=我・之、「と」=与・等といった具合である

(石川、2011年、72頁~73頁、79頁)。

【石川九楊『万葉仮名でよむ『万葉集』』岩波書店はこちらから】

万葉仮名でよむ『万葉集』

空海は王羲之の書をいつどこで体得したか

空海は王羲之の書をいつどこで体得したかという問題は興味深いが、この点、魚住は次のように推測している。

「しかし、空海がいったい、いつどこでかくまでに王羲之の書を学び体得しえたのかを考えると、まさしくそれは驚異的でしかない。弘仁年間に入って空海と嵯峨天皇との書を通じた交友がさかんになることから、あるいはこうしたやりとりの中で、嵯峨天皇の配慮により、空海に対して正倉院を経由した王羲之の諸帖を見る機会がしばしば与えられていたものであろうか。初唐の孫過庭が書した書譜は、王羲之の書法の正統性を鼓吹し、自らその書法の範を示さんとしたものであるが、中国において王羲之書法の真価を継承した唐代以前の書跡をきわめて稀少になってしまったいま、金剛般若経開題はまさしくその中国書道史の空白をうめる名品であることを私は疑わない」

(魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社選書メチエ、1996年、183頁)

【魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社はこちらから】

「書」と漢字 (講談社学術文庫)

つまり、空海は弘仁年間(810~824)、嵯峨天皇との交友により、正倉院の王羲之の諸帖を見せてもらえるように取り計らってもらったのではないかと想像している。

王羲之と空海との関連でいえば、日本で空海が書聖と呼ばれる理由として、石川九楊は次の2点を挙げている。

①中国の書のうつし(写し、移し)

空海の「風信帖」は東アジアの行書体の古典である「集字聖教序」、つまり王羲之の書とそっくりである。また「金剛般若経開題残巻」は王羲之の尺牘(せきとく、手紙)の書法を忠実にふまえている。また「灌頂暦名」は顔真卿の書を思わせるところもあるという。

②「益田池碑銘」などに見られる雑体書の表記によって、楷書体を中心とする中国の書に対して異和を表現した点を挙げている。

(石川、2007年、204頁~206頁)

空海の「灌頂記」について

なお、内藤湖南は空海の「灌頂記」に顔真卿の書法を見出した。「灌頂記」とは、空海が高雄山寺において、弘仁三年十一月十五日に金剛界の、十二月十四日に胎蔵界の灌頂を与えるための、授与候補者の名前を列記した草稿である(ともに最澄を第一席に位置づけている)。

この「灌頂記」の書きぶりを、雄渾の筆致であると見、それを顔真卿の書法を踏まえたものであるとする考え方がある。その代表が、先の内藤湖南である。

しかし、魚住は、この「灌頂記」の書きぶりを、書法に頓着しない、乱暴な書き方であるとみて、この肉太で、豪胆な筆致を直ちに顔真卿と結びつけることは速断にすぎると言い、否定的である。湖南説は、あくまで印象的な感想を述べたにすぎないとし、後人があまりにも安直に受けとめたと批判している。

もし、「灌頂記」と顔真卿の「争座位帖」と結びつけるならば、空海が顔真卿の書簡の草稿を見ていたとしなければならないが、顔真卿三稿が刻され、世に知られるようになるのは、宋代に入ってからであるから、それは不可能であったとみる。また一留学僧にすぎなかった空海が、当時の生活の中でその機会を得ることは、とうていあり得なかったと想像している。

そして空海の書に対する考え方は、「勅賜屏風書了即献表」に表れたように、王羲之書法に傾倒した、唐代初期に盛行した書論に立脚したものであったと魚住は主張している。そして、「空海があえて中国書法の伝統を意図して書くならば、念頭にあるものは、王羲之以外にありえまい」と付言している

(魚住、1996年、183頁~187頁)。

飛白の書について

李家正文は、飛白の書について説明している。弘法大師の書の中に、妙に墨がかすれて、黒白が絣(かす)りのようになった飛白の書といわれるものがある。飛白とは、黒のなかに飛びとびに白いところがあることで、かすり書きという意味である。

この弘法大師の飛白の書は、木の筆をつくって、そのさきを細くして、篦(へら)のようにした筆で書かれたものといわれる。一般に木筆の多くは、橇(そり)の木で作られたと『入木抄』に記されている。

飛白の書の起源は、中国の漢代であるようだ。漢の霊帝が、都の門を修理したとき、蔡邕(さいよう)の門下の役工が、壁塗りの箒(ほうき)で字を書いた。心によろこびごとがあったものか、字が飛ぶように白くかすれていた。それで、漢の末、魏のはじめに宮閣に飛白の文字で題署することになった。欧陽詢は蕭侍中(しょうじちゅう)の飛白の濃淡をほめている。

ところで、唐の太宗は、貞観20年(646)山西省の太原に「晋祠銘」をつくったが、これには飛白の碑額がある。これは現存する最古の飛白の書である。これに続いて、則天武后は昇仙太子の額をまねたが、ところどころに鳥の形がはいっている。この鳥の絵を入れたものが、さらに宋の仁宗になると、その宮殿と題署する飛白書となって、花鳥や人馬も描かれている不思議なものに発展した

(李家正文『筆談墨史』朝日新聞社、1965年、58頁~62頁)。

【李家正文『筆談墨史』朝日新聞社はこちらから】

筆談墨史 (1965年)

空海の語学力について

空海の書について、魚住和晃は面白いことを記している。空海の書としては「風信帖」が有名であるが、この書のドラマ性の陰に隠れて、ややもすれば見過ごされがちな書として、「金剛般若経開題」を挙げている。これは、金剛般若経について空海がその内容を密教の立場から簡潔に要約したもので、「風信帖」が書かれた翌年、すなわち弘仁4年(813)の筆とするのが定説である。この書の特徴はすべてが草書で書かれていることである。その速い運筆から、魚住は、空海がこの漢文の文章を、まったく中国人と同じように、頭から中国音を口ずさむように書いていたのではないかと推測している。もし、日本語を漢文に書き改めようとしたものならば、語順を常に気にせねばならず、草稿をリズミカルに速書することはできなかったというのである。

元来、空海は中国語に堪能であったことが知られ、留学の際には空海の漢文の力量が804年に派遣された遣唐使節の中にあって抜群であった。そして、長安の青龍寺の恵果(えか)和尚から絶大な信頼を得て、密教の教えを受けた

(魚住、1996年、155頁~156頁、179頁~182頁)。

空海の書について

三筆の書風を通覧した場合、いずれも中国風にならっている点が共通している。中国風と一口には言っても、王羲之あり、欧陽詢あり、顔真卿ありで複雑多彩である。ことに、空海は異彩を放ち、独自の技法を駆使し、能書家として、その豊かな天分を発揮した。中国書風の支配した平安時代の初期100年間、もしも空海が出現しなかったとしたら、奈良時代以来の伝統をただ惰性的に受け継いだ退屈至極な時代でしかなかったと堀江はみている。(堀江知彦『書道の歴史』至文堂、1966年[1981年版]、37頁)

【堀江知彦『書道の歴史』至文堂はこちらから】

書道の歴史 (1963年) (日本歴史新書)

ともあれ、空海は日本の王羲之と擬せられて、日本が誇る書道の第一人者である。嵯峨天皇とは特に書道学芸を通して深い交流があり、天皇の書風に空海の筆法を見ることができる。

また空海には、日本初の書論といわれる『性霊集(しょうりょうしゅう)』や『文鏡秘府論』といった名著がある。各書体を善くしたので「弘法筆を選ばず」の俗言があり、筆についての認識を誤る者もいるが、空海は『性霊集』に良筆の必要を説き、書体によって筆を選択すべきと述べ、自ら唐において習得した製筆法を以て日本の筆匠に筆を作らせたといわれる。

空海が入唐した時(入唐は804年、帰朝は806年)、中唐も国力が下降に向かった頃であったが、まだ顔真卿没後60年、初唐の貴族的清澄さも中唐の重厚な書風も吸収することができた。

(本田春玲『百万人の書道史―日本篇』日貿出版社、1987年、44頁)

【本田春玲『百万人の書道史―日本篇』日貿出版社はこちらから】

百万人の書道史〈日本篇〉

ところで榊莫山は、『莫山書話』(毎日新聞社、1994年)において、「空海と平安初期の書」(10頁~23頁)と題して、空海の「風信帖」について、面白いことを述べている。

先述したように、空海の名作「風信帖」は、最澄とやりとりした手紙の一つで、弘仁3年(812)ごろの3通を1巻にしたものである。

その最初におかれた9月11日付の手紙が、「風信雲書、天ヨリ翔臨ス…」とはじまるので、世に「風信帖」と呼ばれる。はなはだ耳ざわりのよい書の名品として名は高いが、榊莫山は「風信雲書(最澄の手紙のこと)が、天を翔んで、わたし(空海)のところにやってきました」とは、オーバーな表現であるという。

そして、この手紙はじつに最澄を意識した書風でかかれていると解説している。その時期、空海は手中の書風を、ひたすら顔真卿に望んでいたようだ。空海が長安にいたとき、詩人の韓愈は「王羲之の書は、スタイルばかり気にした書風で、ナンセンスである。ほんとうの書は、顔真卿の書である」とうそぶいていた。野心と野性にみちた空海は、この顔真卿の書風にとびついた。

空海は、長安の日々も、国へ帰ってからの日々も、筆をもって顔風の書を望みつづけた。強靭な意志を、豊満な書になみなみとたたえた顔真卿の書は、空海の性分にすっぽりとおさまるニュー・モードの書であった。

ところが、一方、最澄は、生涯、王羲之の書風につかりつづけた。その最澄に、手紙の返事をかく空海の想いは、いくらか複雑であったと榊はみる。「風信帖」は、最澄へのライバル意識から、王羲之ばりの字を書いたのだという。「風信帖」は、王羲之の痩せた引きしめの目立つ骨法を底においているが、ときおり、顔真卿が顔をだしているという。筆を運ぶ呼吸の緩急、曲線にあらわれた思わせぶりなうねりの表情など、顔真卿そっくりの字が、あちこちにでてくると分析している。<風>は王、<信>は顔というように、相反する書の美学が入り交って「風信帖」はかかれている。

世間的には、耳ざわりのよい「風信帖」ではあるが、榊にとっては、王、顔の共存が目ざわりだし、文意になんとなくな生臭さを感じて気ざわりであると述べている。

それでは、榊莫山にとって、空海の書の本領を発揮されているのは何か。それは、弘仁3年(812)の11月と12月に、高雄山寺で行われた金剛界と胎蔵界の灌頂を、空海から受けた人々の名をメモした「灌頂記」であるという。それは書に沈ませた空海の自我がきわだち、「風信帖」よりも、はるかに空海らしい書であるというのである。

この「灌頂記」は、はなやかで、遠目からの眺めがよく、花明(はなあかり)のような気分の書であるのに対して、最澄の書(例えば「久隔帖」)は、晩秋の風のような書で、ひんやりして、どことなく寂しげであると榊はみる。弘仁4年(813)、高弟の泰範にあてて出した手紙の「久隔帖」は、王羲之の書風そのままに、痩身典雅な書であるが、最澄の誠実さはみられるものの、どことなく寂しげな翳りを感じるという。

(榊莫山『莫山書話』毎日新聞社、1994年、12頁~18頁)

【榊莫山『莫山書話』毎日新聞社はこちらから】

新装版 莫山書話

大岡信の空海評

また詩人で評論家の大岡信(まこと)は空海の書について次のように評している。「実をいえば、空海の字というのは、いいのか悪いのか私にはさっぱり分らない」(『マドンナの巨眼』)。大岡は「書聖」と呼び慣わされている空海の書にもたじろがない。「神品」と銘打たれることもある「風信帖」は、普段着姿であり過ぎて「すばらしさ、見事さが、よくわからない」と印象を記す。通説に惑わされない、鋭い感受力を秘めた冷めた眼は、空海の書の特質をずばり見抜いていると石川九楊は述べている

(石川九楊『現代作家100人の字』新潮社、1998年、93頁)。

【石川九楊『現代作家100人の字』新潮社、1998年はこちらから】

現代作家100人の字 (新潮文庫)