≪【補足 その3】中国文化史~王義之と顔真卿≫

(2023年9月24日投稿)

私は、以前のブログで、次の石川九楊氏の著作を紹介し、王義之と顔真卿についても取り上げてみた。

〇石川九楊『中国書史』京都大学学術出版会、1996年

たとえば、≪石川九楊『中国書史』を読んで その5≫(2023年2月26日投稿)など。

今回のブログでは、高校の世界史で、王義之と顔真卿がどのように解説されていたのかを復習しておきたい。

〇福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]

〇木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]

〇本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]

〇川北稔・桃木至朗監修『最新世界史図説 タペストリー(二十訂版)』(帝国書院、2022年)

また、最近、書にかんする次の随筆を読んだ。

〇小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]

この随筆には、巻頭の口絵には、◆王羲之の「喪乱帖」(宮内庁蔵)が掲載されて、作家駒田信二氏と井上靖氏の随筆が収められている。

〇「王羲之」 駒田信二

〇「顔眞卿」 井上靖

この二つの随筆を紹介することにより、王義之と顔真卿の人物像について考えてみたい。

この二人の作家が描いた王義之と顔真卿という歴史上の人物は、書家の石川九楊氏とは違った

形で描かれていることがわかるであろう。

※王義之の生没年については、諸説ある。

・駒田信二氏は、清の魯一同の説をもとに、王義之は永嘉元年(307)に生まれ、興寧3年(365)数え年59歳で死んだということになる、と記述している(64頁)。

・しかし、近年、比較的信頼性があるとされているのは、王義之の生没年を303年~361年とする。(だから、駒田氏の記述にみられる王義之の年齢にはズレが生じるので注意)

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

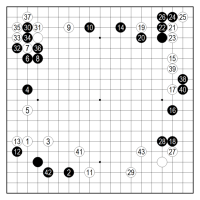

〇福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍

●南北朝の文化

江南の呉と東晋、および南朝の四つの王朝が交替した六朝時代には、貴族が主導する六朝文化が花開いた。詩の陶潜(陶淵明、365ごろ~427)、書の王羲之(307ごろ~365ごろ)、絵画の顧愷之(344ごろ405ごろ)らがこれを代表し、散文では、四六駢儷体という華麗な文章が好まれた。梁の昭明太子(501~531)が編集した『文選』は、古来のすぐれた詩文を集めたもので、日本文化にも大きな影響を与えた。貴族の間では、「竹林の七賢」の言行にみられる清談がもてはやされ、老荘思想が歓迎された。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、86頁~87頁)

●唐代の社会と文化

美術では、書の褚遂良(596~658)・顔真卿(709~786ごろ)、絵の閻立本(?~673)・呉道玄(8世紀)らが出た。絵画の題材には山水が好まれ、水墨の技法による山水画が発達した。工芸では、唐三彩で知られる陶器に特色があらわれた。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、89頁~91頁)

〇木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社

●魏晋南北朝の文化

当時の文化の一つの特色は、精神の自由さを重んずるということである。貴族のあいだでは、道徳や規範にしばられない趣味の世界が好まれた。魏・晋の時代には世俗を超越した清談が高尚なものとされ、文化人のあいだで流行した。文学では田園生活へのあこがれをうたう陶潜(陶淵明、365頃~427)や謝霊運(385~433)の詩が名高い。対句をもちいたはなやかな四六駢儷体が、この時期の特色ある文体であり、その名作は梁の昭明太子(501~531)の編纂した『文選』におさめられている。絵画では「女史箴図」の作者とされる顧愷之(344頃~405頃)、書では王羲之(307頃~365頃)が有名で、ともにその道の祖として尊ばれた。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、84頁~85頁)

●唐代の制度と文化

唐代には仏教が帝室・貴族の保護をうけて栄えた。玄奘や義浄はインドから経典をもち帰り、その後の仏教に大きな影響を与えた。もともと外来の宗教であった仏教はしだいに中国に根づき、浄土宗や禅宗など中国独特の特色ある宗派が形成されてきた。

科挙制度の整備にともない、漢代以来の訓詁学が改めて重視され、孔穎達(くようだつ、こうえいたつ, 574~648)らの『五経正義』がつくられた。また、科挙で詩作が重んじられたこともあり、李白(701~762)・杜甫(712~770)・白居易(772~846)らが独創的な詩風で名声を博した。唐代の中期からは、文化の各方面で、形式化してきた貴族趣味を脱し、個性的で力強い漢以前の手法に戻ろうとする気運がうまれてきた。韓愈(768~824)・柳宗元(773~819)の古文復興の主張、呉道玄(8世紀頃)の山水画、顔真卿(709~785頃)の書法などはそのさきがけといえる。

<顔真卿の書>

彼は従来の典雅な書風を一変させて、書道史上に一時期を画した。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、89頁~90頁)

〇本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社

●南北朝の文化

Culture in the Southern and Northern Dynasties

In the period of Six Dynasties, when the Wu and the Eastern Jin in Jiangnan, and four

dynasties of the Southern dynasties came to power in turn, the culture of the Six Dynasties,

led by nobles, blossomed. Tao Qian (Tao Yuanming, 陶淵明) of poetry, Wang Xizhi (王羲之) of calligraphy, Gu Kaizhi (顧愷之) of painting were among others.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、71頁)

●唐代の社会と文化

Society and Culture of the Tang Dynasty

In art, Chu Suiliang and Yan Zhenqing were leading calligraphers and Yan Liben and Wu

Daoxuan were famous artists. Landscapes were favorite subjects for artists and landscape

paintings with China ink wash painting techniques developed. In craft, ceramics such as a

famous three-colored painting (sancai) were distinguished in the Tang dynasty.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、73頁~74頁)

なお、東京書籍の方では、元代の書家の趙孟頫(趙子昂)に言及していた。

〇福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍

●元代の社会と文化

宋代からの庶民文化は、モンゴル人の統治下でもひきつづき発展し、モンゴル支配への抵抗を秘めた民謡や雑劇(元曲)が流行した。元曲の代表作品としては、封建的な束縛に抗して自由な恋愛をえがく『西廂記』、匈奴に嫁いだ王昭君の悲劇を劇化した『漢宮秋』、琵琶を弾きつつ出世した夫との再会を果たす女性を主人公とした『琵琶記』などがある。また民間での講談もさかんであり、『水滸伝』『西遊記』『三国志演義』の原型がつくられた。書画の分野では、東晋の王羲之の伝統をつぐ趙孟頫(趙子昂、1254~1322)や文人画の黄公望(1269~1354)、倪瓚(1301~74)などがあらわれ、物語の挿絵として流行した細密画(ミニアチュール)は、イル=ハン国を通して西方に影響を及ぼした。いっぽう、イスラーム天文学の知識にもとづいて郭守敬(1231~1316)が授時暦をつくり、この暦は、日本の江戸時代、渋川春海(安井算哲、1639~1715)が作成した貞享暦の基礎となった。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、184頁~185頁)

●元代の社会と文化

Society and Culture of the Yuan Dynasty

The culture of common people continuously developed since the Song period even

under Mongol’s control, and folk songs and Zaju (雑劇, Yuan musical 元曲) concealing resistance

against Mongolian control became popular. Representative Zaju were, among others,

Xixiang Ji (西廂記), or Tale of the Western Chamber depicting free love rebelling against the

feudal restraint, Han Gong Qiu (漢宮秋, The story of the Han palace) dramatizing a tragedy about

Wang Zhao Jun who married to the Xiongnu and Pi Pa Ji (琵琶記, The Lute), a story about a

heroin who, with playing a lute, finally could meet again with her husband. Private

storytelling was also popular and original forms of Water Margin (水滸伝), Journey to the West

(西遊記) and Romance of the Three Kingdoms (三国志演義) were created. In the field of drawings and paintings, Zhao Mengfu (趙孟頫) succeeding traditions of Wang Xizhi (王羲之), and Huang Gongwang(黄公望) and Ni Zan (倪瓚) of literati paintings appeared.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、144頁~145頁)

※木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社には、言及がない。

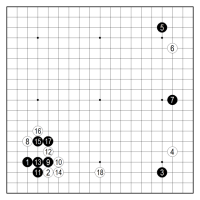

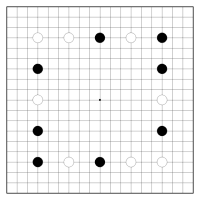

〇川北稔・桃木至朗監修『最新世界史図説 タペストリー(二十訂版)』(帝国書院、2022年)には、王義之と顔真卿について、次のように記述している。

魏晋南北朝

3南朝の優雅な貴族文化(六朝文化)

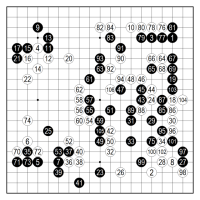

・王義之「蘭亭序」

王義之は東晋の書家。名門に属し、会稽近郊の蘭亭で詩宴を催して序文をつけ“書聖”と称された。書体は手本となり、真筆は唐の太宗に好まれ陵(りょう)に副葬された。

(川北稔・桃木至朗監修『最新世界史図説 タペストリー(二十訂版)』帝国書院、2022年、99頁)

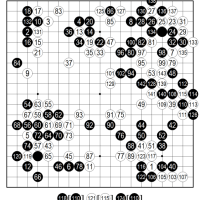

唐代の社会と文化

3書道・工芸

・顔真卿の書~盛唐の書家として知られ、従来の上品な王義之派の書風に対し、力強い書風を確立した。優れた軍人でもあり、安史の乱では義勇軍を率いて乱の鎮圧に貢献し、その功績で栄達するも、その剛直な性格から何度も左遷され、最後はとらえられて殺された。

(川北稔・桃木至朗監修『最新世界史図説 タペストリー(二十訂版)』帝国書院、2022年、103頁)

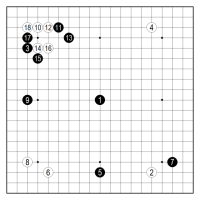

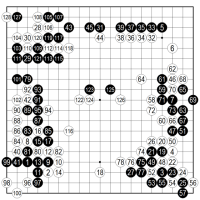

なお、川北稔・桃木至朗監修『最新世界史図説 タペストリー(二十訂版)(帝国書院、2022年)の巻末には、中国文化史の次のような表がついている。

書家・石川九楊氏は中国書史について、どのような捉え方をしていたのか。そして、王羲之と顔真卿の書について、どのように理解していたか。

この点に、若干解説しておく。

〇石川九楊『中国書史』京都大学出版会、1996年

石川氏は、書史を次のように定義している。

「書史は、文字に発し、字画を書くことへと転位した筆触以前に発し、筆触を発見し、ついに筆蝕を発見し、さらにその筆蝕を筆蝕として組織し、構築しつづけてきた歴史である。その過程と力動(ダイナミズム)を明らかにすることこそが書史である」(8頁)

※注意~石川氏は、「筆触」と「筆蝕」を区別し、使い分けている。

結論的には古法二折法の象徴として王羲之であり、新法三折法の象徴として顔真卿であるという点に尽きよう。例えば顔真卿の「顔勤礼碑」の文字ぶりは、「九成宮醴泉銘」のそれとは全く異なり、臭気まで漂わせるほどに太く生々しく、そしていささか「ぶれ」をもつ字画から成り立っている。

「九成宮醴泉銘」のように普遍や典型の姿はないが、顔真卿の姿、形、息づかいが見えそうだという趣がある。「蚕頭燕尾」「蚕頭鼠尾」と言われるように起筆を蚕の頭のように描き出し、右はらいを燕や鼠の尾のように長く引き出す書きぶりは、蝕筆と触筆が相互に浸透し、練り上がった状態を示している。

(石川、1996年、32頁)

石川氏は「蘭亭叙」および書の勉強の仕方について、次のように述べている。

「詳しい事情はわからぬが、中国のことだから、清の乾隆帝が価値づけたという「第一本」「第二本」「第三本」という序列に意味はあったのではないだろうか。

それにしても、と私は思う。なぜ「第二本」を軽視し、「第三本」を不当に高く買うようなへんてこな常識が書道界にまかり通っているのだろうか。ここに現在の書の学習法の間違いがあると思う。

私はどうしても最近の書の勉強の仕方に疑問を感じる。長老書道家は「最近の書道家は勉強しなくなった」とぼやく。「書道家も文章くらい書けるようにしなければだめだ」と小言を言う。それはそうかもしれない。しかし、この時、長老書道家は「勉強」という言葉にどんな意味を込めているかが問題だ。

最近の「蘭亭叙」の研究というと、墨跡本や拓本の種類を探したり、整理することになる。少し漢文が読めると、中国での「蘭亭叙」についての学説の探索や整理ということになる。あるいは中国史学者や中国文学者の後塵を拝するに決まっている王羲之の伝記的穿鑿に走ろうとする。もっと勉強家は、東洋史を勉強して、中国の時代背景や時代思想と「蘭亭叙」を結びつけようとする。

むろんこれらの研究のひとつひとつの進展が、全体として「蘭亭叙」の研究を進めることだからそのこと自体大切で必要なことではある。しかし、これらの研究は、東洋史や中国文学の一分野であっても、それ自体はまだ書の領域での学問ではない。

書をする者にとって書を勉強するとは、書自体を読み込み、解き明かすことだ。書の鑑賞の仕方なんて各人の自由で、いろいろと解釈できるものだというのは、間違った考え方である。書自体を読むとは、文章を読むのではない。書、つまり筆跡の美を読み込むことなのだ。私自身書家でありながら文章も書いているのだから口はばったい言い方になるが、必ずしも書家が文章を書いた方がいいとは思えない。問題はそんなところにはない。それよりも書自体を読み込むこと。読み込んで、読み込んで書を見る眼を微細な感受性をもつものへと鍛えていくことだ。

むろん書についての「見方や解釈は各人の自由」式の印象批評ではしかたがない。書写の過程を追い、その筆蝕を解き明かし、その筆蝕のよってきたる思想や美を言葉でつかみえた時、はじめて書を読んだと言える。それこそが書の学問の中心に来るべきものだと思う。

それは実作経験者である書の実作者の得意とするところである。「実作者にしかできない」というのは言い過ぎだとしても、日頃筆蝕の中に表現を盛ることに腐心し、筆蝕の意味や価値と苦闘している実作者が最も理解しやすい、有利な位置にあることは確かだ。おそらく微細な読みは、中国歴史家や中国文学者では不可能なことだと思う。もしも書の実作者ががんばって、書を読んで読んで、読み込んだ上で、書について語れるなら(文章に書いた方がいいに決まっているが必ずしも書かなくてもよい。語ってもよいのだ)、そこまでやれれば、その成果は逆に東洋史や中国文学にも益をもたらすことになる。その時、書家や書の研究家は、東洋史や中国文学者や文献学者たちと同列に肩を並べる存在となる。

書の学問というのは、東洋史や中国文学者や文献学者の後塵を拝し、そのまねごとをすることではない。眼前にある書――とりわけその美――を解き明かすことなのだ。

なぜなら、書というのは、意識的か無意識的であるかは別にして、人間の表現したものとして存在している。つまりその表現の美――その意味や価値――を扱わねばならないからだ。」

(石川九楊『中国書史』京都大学学術出版会、1996年、123頁~124頁)

中国史学者(東洋史学者)や中国文学者が「蘭亭叙」を研究する場合と、書家や書の研究家(書を学ぶ者)が書の勉強をする場合とでは、学問の領域が異なることを石川氏は強調している。例えば、「蘭亭叙」を研究する場合、前者は墨跡本や拓本の種類の探索や整理、中国での学説整理、王羲之の伝記的穿鑿、「蘭亭叙」と中国の時代背景や時代思想との関係を探究することになる。それに対して、後者の書の領域の学問は、書自体(筆跡の美)を読み込み、解き明かすことであるというのである。すなわち、筆蝕を解き明かし、その筆蝕のよってきたる思想や美を言葉でつかむことであるという。

私のブログ記事≪石川九楊『中国書史』を読んで その5≫(2023年2月26日投稿)を参照のこと。

最近、次の随筆集を読んだ。

その中から、王義之と顔真卿について、紹介してみたい。

〇小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]

「王羲之」 駒田信二

「顔眞卿」 井上靖

「喪乱帖」(口絵)◆王羲之

・1914年生まれ 小説家・評論家・中国文学者

・学生の頃より創作に励む。応召、復員後、旧制高校教授として高橋和巳、篠田一士らを教えた。

・その後も久しく大学の教壇にあったが、一方で、創作や評論、翻訳などを精力的に発表。

・主な著作に、『島』『遠景と近景』『水滸伝(翻訳)』など、収録作は1982年。

▷『中国書人伝』芸術新聞社、1985年12月

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、255頁)

<王羲之、字は逸少、司徒導の従子なり>

・司徒導というのは、東晋の元勲であった宰相王導(276~339)のことである。

父の名を書かずに、父の従兄弟(いとこ)にあたる王導の名を挙げている。

・従子とは、父の兄弟姉妹の子(つまり甥あるいは姪)のことだが、王羲之は王導の甥ではない。

従兄弟の子なのである。

(ただ、大家族の排行(はいこう)の上で従兄弟同士も兄弟とみなすならば、王羲之は王導の従子といってもよいのかもしれない)

・なぜ、父の名をはぶいたのか?

王羲之の父は王曠(おうこう)という。西晋の末年に淮南太守になったといわれている。

そのころ、西晋の王族(司馬氏)の瑯邪(ろうや)王司馬睿は、西晋王朝に見切りをつけていて、自分の封地の瑯邪(山東省東南部の江蘇省に接する地)にもどろうとしていたところ、たまたま徐州軍事総督に任ぜられた。

司馬睿は任についたが、北方の動乱が瑯邪をふくめてこの地にまで及んでくることは必至であると見て、瑯邪の王氏の王導やその従兄弟の王敦(266~324)らとともに、今後の拠るべき地について協議を重ねていた。その密談の席へ乗り込んできたのが、王曠だった。

「謀叛の相談か。仲間に入れてくれなければ密告するぞ」と彼はいった。司馬睿はしかたなく仲間に加えると、王曠は、江南の地へ退いてそこを根拠にすべきであると主張した。

王曠の主張で衆議は一決した。司馬睿はそこで、願い出て徐州軍事総督から揚州軍事総督に転じ、三国の呉の首都だった建康(今の南京)に進駐した。

※王曠については、この江南の地を根拠にすべきであると主張したということのほかには、格別の伝録がない。

※南朝の宋の劉義慶(403~444)が著した魏晋の人物のエピソード集である『世説新語』にも、王曠の名はない。

※王曠という人が早く死んだらしいことは、王羲之が永和11年(355)会稽内侍を辞任するときに書いた祭墓文に、

<羲之不天(ふてん)、夙に閔凶(びんきょう)に遭い、過庭(かてい)の訓(きん)を蒙らず、母兄(ぼけい)に鞠育されて庶幾(しょき)に漸(ちかづ)くを得たり>

とあることによって知られる。

・「閔凶」とは、父母の死という意味である。

・「過庭の訓」とは、庭訓(ていきん)、家庭教育の意。

・「母兄」とは、母を同じくする兄という意味である。

⇒つまり、王羲之は、幼いときに両親を失い、従って家庭教育を受けることなく、兄に養育されて成人した、というのである。

(ただ、王羲之に兄があったということは、『晋書』にも『世説新語』にも記されていない)

幼くして父母を亡くした王羲之は、同族の族長である王導の屋敷に引きとられて、排行を同じくする者たちといっしょに一棟に住んでいたようだ。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、61頁~63頁)

※次のような『世説新語』のエピソードがそれを示している。

<太傅の郗鑒(ちかん)が京口(建康の東、鎮江県)にいたとき、宰相の王導のところへ使者を送って手紙をとどけ、娘に婿をもらいたいと申し入れた。すると王導はその使者にいった。

「東の屋敷へ行って、気に入った者をお選びください」

使者は京口へ帰って郗太傅に復命した。

「王家の息子さんたちは立派な方ばかりでした。ただ、お婿さんをさがしにきたということがわかると、みんなとりすましておられましたが、お一人だけ、東側の寝台の上に腹ばいになったままで、まるで関心のない様子の方がおいででした」

郗太傅はそれをきくと即座に、

「よし、それにきめた」

といった。王家へ問いあわせてみたところ、それが王羲之だった。そこで郗太傅は娘を王羲之のもとへ嫁がせた>

・この郗鑒の娘は名を璿(せん)といった。郗璿は王羲之とのあいだに七男一女を生み、王羲之の死後、三十余年も長らえて90歳を越える長寿を保った。七男のうちの末子が王献之である。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、63頁~64頁)

・不明なのは、父のこと、母のこと、兄のことだけではない。

王羲之その人についても不明な点が多く、その生没年についてもさまざまな説がある。

・生年と没年については、魯一同(ろいつどう)の『右軍年譜』の推定を妥当とする人が、近年は多い。

それに従えば、王羲之は永嘉元年(307)に生れ、興寧3年(365)数え年59歳で死んだということになる。

その生年の永嘉元年は、7月に司馬睿が王導や王敦らに従えて建康に進駐した年である。

そのとき王義之の父の王曠も、司馬睿に従ったと思われるが、王曠は淮南太守だったというから、あるいは徐州から淮南の郡治である今の安徽省寿県に帰ったかもしれないし、建康に進駐した後に帰ったかもしれない。

<注釈>王羲之の生没年代について

・王義之の生没年については、諸説ある。

・駒田信二氏は、清の魯一同(1805~1863)の説をもとに、記述している。

・しかし、近年、比較的信頼性があるとされているのは、王義之の生没年を303年~361年である。(だから、駒田氏の記述にみられる王義之の年齢にはズレが生じるので注意)

※王義之の生没年代については、

・303年~361年(『東観余論』の説)

・307年~365年(清の魯一同の説)

その他、306年~364年、321年~379年、および303年~379年(姜亮夫の説)がある。

(ウィキペディアの王義之の項目、および次の福田哲之論文を参照のこと)

〇福田哲之

「王義之 生卒年代の再検討――魯一同「右軍年譜」を中心として」

(『福島大学教育学部論集』第45号(人文科学)、1989年、1~10頁)

※この論文は、ネットで閲覧可能である。

なお、福田哲之氏は、その論文で次のように英文で要約している。

Tetsuyuki FUKUDA

“Re-Examination of the Years of Wang Zi-zhi’s (王義之) Birth and Death

---- As Regards “You-Jun Nian-Pu”(右軍年譜) written by Lu Yi-tong (魯一同) ----”

This paper is written about the years of Wang Zi-zhi’s (王義之) birth and death

which are important for the history of Chinese calligraphy.

Lu Yi-tong (魯一同) writes in his “You-Jun Nian-Pu”(右軍年譜) that Wang Zi-zhi

(王義之) was born in 307 and died in 365. This is now widely supported. But when

we examine the ground of his argument in detail, we can find the theory groundless.

On the other hand, Tao hong-jing (陶弘景), in Liang (梁), insists in his “Zhen-Gao”

(真誥) that Wang Zi-zhi (王義之) was born in 303 and died in 361. Lu Yi-tong (魯一同)

misunderstood this theory by the “Shu-Duan” (書断), written by Zhang Huai-guan

(張懐瓘) in Tang (唐). This theory can be supported when one studies the calligraphy,

Dao-Jiao (道教), and so on in detail.

・問題はそのころ王義之の母がどこにいたかということである。

そして王義之の生れたのが7月よりも前だったのか、後だったのか、ということである。

それらによって王義之の生れた土地もちがってくるはずだが、建康で生れたということはあるまい、と駒田氏は推測する。瑯邪か、淮南の郡治の寿県かという。

・そして、いつまでその土地にいたのか、幼くして父母に死別したのはいつか、それらのことはわからない。ただ、郗鑒の娘を娶ったのは16歳のときだから、そしてそのときは瑯邪の王氏一族の族長王導の屋敷にいたわけだから、彼が王導に引きとられたのは、それより数年前、おそらくは司馬睿が建康において晋の王位についた太興元年(318)前後であろうと、駒田氏は考える。

(太興元年とすれば王義之は11歳である)

〇そのころのエピソードが、『晋書』や『世説新語』には、幾つも見られる。

・王義之は少年のときからすでに能筆の評判が高かったが、甚だ口重(くちおも)だったという。

一説には、癲癇(てんかん)の発作のために、ひどいどもりになっていたともいう。

従って、人前に出ることをいやがる、引込み思案の少年だった。

このことは、幼いときに両親を亡くしたことと、あるいは、かかわりがあるのかもしれない。

・そういう少年の気持を引きたてて、弱気を強気に転じさせていったのは、王導と王敦だった。

ある日、少年がそのころ大将軍の官にあった王敦に呼ばれて、その部屋で遊んでいると、司空の王導と近衛軍司令の庾亮(ゆりょう)がたずねてきた。庾亮は堂々たる体軀の論客だった。

少年が気圧(けお)される思いで、そっと部屋から出ようとすると、王敦が呼びとめていった。

「大きな躰で大声を出すからといって、なにもおそれることはない。おまえの大叔父さんの司空がいるじゃないか、近衛軍司令だってこわがることはないよ」

13歳のときには、王義之はもう弱気を克服していたようである。

尚書左僕射の周顗(しゅうがい)は豪放な性格と酒好きで知られていた人だが、ある日、宴会を催して高官たちを招いた。王導らとともに王義之も招かれたのである。そのとき周顗は牛の心臓の丸焼きを、まっさきに王義之にすすめた。

「わたしのような弱輩にどうして」

と王義之がきき返すと、周顗は、

「主人のわたしがすすめるのだ、遠慮することはない」

といった。満座の者が王氏一族の少年に注目していると、王義之は、

「それでは頂戴します」

といい、その丸焼きの心臓を切り割いてむしゃむしゃと食べた。

※王義之の評判は、それから東晋の貴族社会の中で、にわかに高くなったという。

これはおそらく、かつては引込み思案だった少年が、それを裏返して反骨を見せはじめたという意味のエピソードなのであろうと、駒田氏はコメントしている。

・王義之が郗鑒の娘を娶ったのは、それから3年後の16歳のときだった。

その年、王義之のいわば育ての親の一人であった王敦が反乱をおこして、長沙を奪った。

司徒であると同時に王氏一族の族長でもあった王導は、反乱軍の討伐に力をつくした。

・そして2年後の太寧2年(324)、反乱軍を破り、王敦を敗戦の中で死に至らしめた。

そのとき、王義之は18歳だった。

王導も王義之にとっては親代わりの大恩人である。

※王義之は、この二人の、道を別にしてしまったそれぞれの行動を、どう見ていたのであろうか。

おそらくは権力を握った者の運命のようなものを見たのではなかろうか、と駒田氏は想像している。王義之が王氏一族の逸材として貴族社会の中で注目を浴びながら、容易に官途につこうとしなかったことの中に、それがうかがわれる、とする。官途についてからの出処進退の中にも、それがうかがわれるらしい。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、64頁~67頁)

・咸和9年(334)、28歳のとき、王義之は征西将軍庾亮の招きに応じ、参軍として武昌へ行き、数年間をその地ですごした。これがはじめての任官だったのである。

※『晋書』にはそれ以前すでに秘書郎の官にあったと記されているが、いつごろか判然としないところに疑問が感じられるし、また後に王義之が殷浩に送った書簡に、自分には廟廊(びょうろう)の志(宮廷に仕えたい気持)はなく、叔父宰相(王導)にもしばしば任官をすすめられたが応じなかった、と書いていることとも矛盾するという。

・東晋の国土は揚子江の南岸だけであって、華北の地はすべて匈奴・羯(けつ)・鮮卑・氐(てい)・羌(きょう)のいわゆる五胡に占領されていた。

南遷してきた漢民族の東晋にとっては、中原を回復して長安・洛陽の古都に帰るということは悲願だったのである。

従ってしばしば北伐の軍をおこして五胡と戦いもしたが、同時にまた、江南の地に住みついて、その風土になじんでくると、次第に定着性が身についてきて、北帰の念願がうすれてもいく。

※王義之には、廟廊の志はなかったが、辺境の地への関心は強かった。

王義之よりも年長の者にとっては江南の地は南遷してきた地だったが、王義之にとっては江南の地は自分たちの地なのだ。この地で成長したのであって、中原の地を知らないのである。従って、中原を知っている者のような北帰の念願はなかったといってよいと、駒田氏はみている。

辺境の地への関心は、王義之の場合は、自分の成長した江南の地を守るためだったという。

・王義之が、庾亮の招きに応じ、参軍として武昌へ行ったのは、庾亮が北伐の主張者だったからかもしれない。庾亮の弟の庾翼も北伐の主張者だった。

この庾翼はかつて、王義之が庾亮に送った章草(草書の一体)の書簡を見て感嘆し、「自分は以前、伯英(張芝)の章草を愛蔵していたが、戦火の中で失ってしまった。今あなたの煥(かん)として神明の如き章草を見て、まことによろこびにたえない」という意味の書簡を送ったことがあった。

※王義之の書は、そのころすでに完成の域に達していたといわれている。

・咸康5年(339)、王導が死に、つづいて郗鑒も死んだ。そしてその翌年には、庾亮が死んだ。

永和2年(346)、庾亮が征西将軍だったときの幕僚の殷浩が楊州刺史になり、王義之に書簡を送って、仕官をすすめてきた。

そのときの王義之の返書のなかに、さきに引いた「廟廊の志」のないということが記されている。

そして、つづいていう。「もう子供たちもみな片づいたので、隠遁生活を送りたいと思っている。しかし、もし辺境の地へ行けといわれるなら、どんなところへでも行く」

・その結果、王義之は護軍将軍に任命された。その後間もなく、宣城郡(安徽省宣城県)へ行きたいと願いでた。

そこには、山越(さんえつ)と呼ばれている原住民の住んでいる山嶽地帯があった。山越はしばしば反乱をおこした。王義之はその鎮圧と宣撫工作とを行なおうとしたのである。

だが、その願いは却下された。

その末に、王義之は、右軍将軍という官位で、会稽郡内史(ないし)の職につくことを命ぜられた。永和7年(351)、45歳のときである。

※世俗を避けて隠遁したいという心を持つ反面、官職につけば辺境の地へ出たがり、動乱の地へ行きたがる名門王氏一族の有名人を会稽郡内史にしたということは、内地(揚子江以南の地)に封じ込める、あるいは敬して遠ざける、という意味があったかもしれないという。

※会稽郡は、「山陰道上に従いて行けば、山川自ら相映発(えいはつ)して人をして応接に暇(いとま)あらざらしむ」といわれた風光明媚の地である。また、王氏一族や謝氏一族などの貴族の荘園が散在する富裕な郡であって、皇子が王として封じられるところであった。

郡の長官は太守と呼ばれるが、会稽郡の長官を太守と呼ばずに内史というのは、王国の領する郡だったからであるそうだ。

敬して遠ざけられたのだったとしても、優遇だったようだ。

・右軍将軍会稽郡内史という官位が、王義之のついた最後の官であり、そして最高の官でもあった。

王右軍と呼ばれるのはそのためである。

名門貴族の俊英のついた最後の官としては、高いものとはいえない。

しかし王義之にも会稽郡内史という職は不満ではなかったはずである。

この地には、尚書僕射の謝安(しゃあん)の別荘があった。

道士の許詢、僧支遁(道林)などもこの地に移ってきていた。王義之はそれらの人々や、土着の豪族孔巌らと交わりながら、会稽郡内史としての職責をつくすことにも努めた。

・『世説新語』に、王義之と謝安との、次のような対話が記されている。

<王右軍と謝太傅とが、いっしょに冶城(やじょう、建康の東南にある城)に登った。謝太傅が悠然として思いを馳せ、世俗を超越する心境にひたっていると、王右軍が声をかけた。

「夏の禹王は政治に努めて、手足に胼胝(たこ)ができるほど国中を歩きまわり働きまわったというし、周の文王も政治に努めて、夜になってからようやく食事をしてもまだ日が足りぬほどだったという。今は絶えず五胡の脅威を受けていて、人々はそれぞれ国家のために力をつくさなければならないというのに、空虚な談論にふけって仕事をなおざりにしたり、軽薄な文章をたっとんで要務のさまたげをしたりしていることは、時宜にかなったことではあるまい」

すると謝太傅は答えた。

「秦は法治主義の商鞅を起用し、きびしく人々をしめつけて富国強兵をはかったが、わずか二代で滅んでしまったではないか、清談がわざわいをもたらしたというわけではなかろう>

【『世説新語』に見られる、王義之と謝安との対話で注目したい点】

王義之が、夏の禹王や周の文王の政治に言及していることや、謝安の話の中で、秦は法治主義の商鞅を起用した点、富国強兵をはかって、わずかに二代で滅んでしまったことを例示に引いていることが興味深い。そして、この時代の風潮であった清談にも触れている。

※謝安は官僚としても文人としても、よく時代の風潮を体得した知識人で、王義之を清談に引き入れた一人だといわれている。

王義之の思想が老荘から仏教、さらには五斗米道へと傾いていったのは、謝安のほか、僧支遁らとの交友によってであると、駒田氏は解説している。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、67頁~71頁)

・永和9年(353)3月3日、王羲之は会稽郡山陰県(ここに郡治があった。今の浙江省紹興)の名勝蘭亭で禊(みそぎ)が行なわれたとき、清談の友を招いて宴遊した。

集まったのは謝安ら41人。このとき集った人たちが作った詩を一巻にまとめ、その巻首に王羲之が自ら筆をふるって書いたのが、有名な「蘭亭序(らんていじょ)」である。

※その文章には、王羲之の当年の思想がよくあらわれている。

その書き下し文を掲げている。

永和九年、歳(とし)、癸丑(きちゅう)に在り。暮春の初(はじめ)、会稽山陰の蘭亭に会す。禊事を脩むるなり。群賢畢(ことごと)く至り、少長咸(みな)集(つど)う。此の地、崇山峻領(嶺)にして、茂林脩竹あり、また清流激湍ありて、左右に暎帯す。引いては以て流觴の曲水を為し、其の次に列坐す。糸竹管弦の盛無しと雖も、一觴一詠、亦以て幽情を暢叙するに足る。

是の日、天朗(あきら)かに気清く、恵風和暢す。仰いで宇宙の大いなるを観(み)、俯して品類 の盛んなるを察(み)る。目を遊ばしめ、懐(おもい)を馳する所以にして、以て視聴の娯(たのしみ)を極むるに足る。信(まこと)に楽しむ可きなり。夫れ人の相与(とも)に一世を

俯仰するや、或は諸(これ)を懐抱に取りて一室の内に悟言し、或は寄託する所に因りて形骸の外に放浪す、趣舎万殊にして、静躁同じからずと雖も、其の通う所を欣(よろこ)び、暫く己に得るに当りては、怏然(おうぜん)として自足して、老の将に至らんとするを知らず。其の之く所既に惓(う)み、情、事に随って遷(うつ)るに及んでは、感慨之に係る。向(さき)の欣ぶ所は、俛仰(ふぎょう)の間に、以(すで)に陳迹と為る。猶之を以て懐を興(おこ)さざること能はず。況や脩短、化に随い、終に尽を期するをや。古人云う、死生も亦大なりと。豈痛まざらんや。毎に昔人の感を興すの由(よしみ)を攬(み)るに、一契を合わすが若し。未だ嘗て文に臨んで嗟悼せずんば非ず。之を懐に喩すこと能はず、固(まこと)に死生を一にするは虚誕たり。彭殤(ぼうしょう)を斉しくするは妄作たることを知る。後の今を視ること、亦由(なお)今の昔を視るがごとし。悲しいかな。故に時の人を列叙して、其の述ぶる所を録す。世殊に事異(い)なりと雖も、懐を興す所以は其の致(むね)一なり。後の攬る者、亦将に斯の文に感ずること有らんとす。

・王義之は、俗塵を遠くに見て清談の友人たちと宴遊することを事としていたわけでは決してない。

王義之が会稽郡内史として誠実であったことは、『晋書』に載せられている謝安にあてた書簡一つを見ても明らかである。

それは王義之が、この地方に課せられる繁重な賦役を軽減するように上疏して争い、ついに成功したことや、北方役人の不誠実さを直視して官紀を粛正したことや、住民の生活を安定させるために積極的に努力したことなどのうかがわれる書簡であるという。

・しかも王義之は会稽郡内だけに眼を向けていたわけではない。北方政策にも絶えず注意を払って、当事者たちに忌憚なく意見を述べた。

永和2年(346)、桓温(かんおん、312~373)が成(五胡の一つの氐族)を討ち、翌年これを滅ぼして征西大将軍・臨賀郡公になった。

そのとき会稽王昱(いく)は、殷浩を重用して桓温を牽制させた。

その後、殷浩は桓温と争って無謀な北伐をくわだてる。

王義之にとって殷浩は、その下で護軍将軍となったことがあるという点で、恩顧を受けた人である。しかし、王義之は、殷浩の北伐をあやぶんで、中止するよう再三忠告し、会稽王昱にも書簡を送って、殷浩の北伐をやめさせるよう進言した。

そこには、敗戦によって招く祖国の損失を憂える衷情からの忠告だったのである。

だが、殷浩はきかず、敗戦して失脚した。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、68頁~73頁)

・永和11年(355)、王羲之は病と称して、会稽郡内史を辞任した。

王羲之とは意見の合わなかった前任者の王述が、殷浩の失脚後、楊州刺史になり、会稽郡の行政監察を行なったことが辞任の動機だったという説もある。

・退官後も王羲之は会稽に住みつづけた。

そして、さきに蘭亭に集った人たちの中心になって、山水に遊び、清談を楽しんだ。

道士許邁(きょまい)とともに東南の諸郡を遍歴したこともある。

ある道士に「道徳経」(『老子』)を書いて与え、一羽の鵞鳥と交換したというのも、そのころのエピソードである。

・「東方朔画賛」、「黄庭経」、「孝女曹娥碑」など、今日法帖によって伝えられている彼の書も、みな退官後に書かれたものといわれている。

・ただ、王羲之は隠遁者になってしまったわけではなさそうだ。

北方政策には、絶えず注意を払っていた。

「孔侍中帖(こうじちゅうじょう)」とともに王羲之の真蹟を鑑賞するには最上のものといわれている「喪乱帖(そうらんじょう)」は、永和12年(356)、桓温が洛陽を奪回し、瑯邪にある王氏の祖先の墓が修復されたということをきいて歓喜し、まもなくそれらが再び失われたことを悲しんだものと解されているが、これは北方に対する(つまり祖国の安否に対する)彼の関心の深さのあらわれに他ならない。

※王羲之は、その伝記には不明な部分が少なくないけれども、彼は世(名利という意味ではない)を捨てることのできない現実主義者であって、自分自身に対しても他者に対しても、真正直に生きた人と、駒田信二氏は理解している。

この時代の知識人の多くがそうだったように、隱逸にあこがれる一面はあったけれども、隱逸をよそおって自分を韜晦(とうかい)するような人ではなかったとする。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、61頁~75頁)

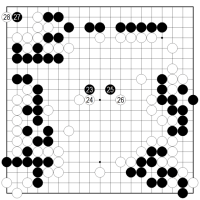

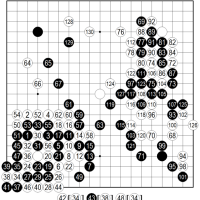

「喪乱帖」

羲之頓首。喪亂之極。先墓再離荼毒。追

惟酷甚。號慕摧絶。痛貫心肝、痛當奈何

奈何。雖卽脩復。未獲奔馳。哀毒益深。

奈何奈何。臨紙感哽。不知何言。羲之頓

首頓首。

二謝面未。比面。遲詠良不

靜羲之女愛再拜。

想邵兒悉佳。前患者善。

所送議當試尋省。

左邊劇。

得示知足下猶未佳。耿々。吾亦劣々。

明日出乃行。不欲觸霧故也。遲散。羲之

頓首。

(王羲之「喪乱帖」『王羲之全書簡』森野繁夫・佐藤利行編著、白帝社刊より)

羲之頓首、喪亂の極(きわ)み、先墓再び荼毒(とどく)に離(かか)る。追惟(ついい)しては酷(いた)み甚(はなは)だしく、號慕(ごうぼ)摧絶(さいぜつ)し、痛みは心肝(しんかん)を貫(つらぬ)く、痛みは當(は)た奈何奈何(いかんいかん)。卽ち脩復すと雖(いえど)も、未(いま)だ奔馳(ほんち)するを獲(え)ず。哀毒(あいどく)益々(ますます)深し。

奈何せん奈何せん。紙に臨(のぞ)んで感哽(かんこう)し、何の言あるかを知らず。羲之頓

首頓首。

二謝(にしゃ)、面するや未(いま)だしや。比(このこ)ろ面するも、詠に遲(おく)れ、良(まこと)に靜(おだや)かならず。羲之女愛、再拜。想うに邵(しょう)の兒(こ)は悉(ことごと)く佳(か)ならん。前(さき)に患(わずら)う者も善(よ)からん。送る所の議(ぎ)、當(まさ)に試(こころ)みに尋省(じんせい)すべし。左邊(さへん)劇(はげ)し。

示を得て、足下(そっか)の猶(な)お未(いま)だ佳(か)ならざるを知り、耿耿(こうこう)たり、吾(われ)も亦(ま)た劣々(れつれつ)たり。明(あす)、日出(い)ずれば乃(すなわ)ち行(い)かん。霧に觸(ふ)るるを欲せざるの故(ゆえ)也(なり)。遲散。王羲之頓首。

・1907年生まれ 小説家

・近年のシルクロードへの一般の関心を高めた一人で、名作『敦煌』(1959年)をはじめ、中国、西域を舞台にした作品は数多い。

・また、美術評論家としてもきわめてすぐれ、西洋絵画から東洋美術までその対象の幅の広さと着眼の妙、思索の深さには定評がある。『エッセイ全集』だけで10冊を数える。

▷『中国書人傳』(中田勇次郎編)中央公論社、1973年11月

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、255頁)

・1964年(昭和39年)、井上靖氏は、招かれて中国に赴き、その折、西安の碑林を訪ねた。

唐、宋以後の石碑や法帖の石刻600余面が収蔵されてある、世界的に有名な場所である。

そこへ足を一歩踏み入れてみた時、文字通り碑の林だと思ったという。

大きな石碑の一つ一つが他とは無関係に己れを主張しているような奇妙な印象を受けた。一堂に集めるべきでないものを集めてしまったといった、そんな不気味さと恐ろしさがあったという。

※美術作品となるとこのようなことはない。ルーブルであれ、プラドであれ、ウフィツであれ、そこに並べられている絵や彫刻は、それぞれに自己を主張してはいるが、おだやかな形において自己を主張しているようなところがあって、それほどきびしく他を拒否してはいない。不気味さも感じなければ、恐ろしさも感じない。

・その点、碑林は全く異なっていたようだ。

そこに置かれてある何面かの碑は、厳として他を許さぬ何個かの精神であり、人格であったと記す。碑というものに対して、石の面(おもて)に刻みつけられた文字に対して、これまでの考え方を根本的に改めなければならぬような思いにさせられたようだ。

〇井上靖氏は、西安の碑林で、顔真卿の二つの碑を見たという。

①「唐多宝塔感応碑」

・頭部を欠いた亀の上に乗っている碑

・碑頭には、“大唐多宝”“塔感応碑”と四字ずつ二行に刻まれてあり、二行とも最下位の文字の“宝”と“碑”の部分はむざんに壊れている。そして碑の面には、ぎっしりと小さい文字が刻まれている。

・これが顔真卿の文字として、書道の本でよくお目にかかっているあの高名な拓本の原物であるかと思った。

・天宝11載(752)の顔真卿の筆になり、44歳の壮年期のもので、顔真卿の正書の中で、最も広く世に知られているものである。

②「顔氏家廟碑」

・これは建中元年(780)、顔真卿72歳の時の書である。これも顔真卿の正書の代表的なものとして有名である。

(この拓本にもまた、書道の本を開く度に必ずお目にかかっている)

・この碑も亀の台石の上に乗っているが、「唐多宝塔感応碑」の場合とは異なって、亀は頭部を欠くことなく、満足な形を保っている。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、76頁~77頁)

〇顔眞卿の書から私たちが受けとるものは、ひと口に言うと、古武士的なもの、古武士的な精神のたたずまいの立派さである、と井上靖氏はいう。

・妥協も阿諛(あゆ)も、ごまかしも、甘えも、いっさいのそうしたものの通用しない精神であるという。

強固な意志、信念、誇り、そうしたものがその形成に参画している精神である。

もちろん、顔眞卿の書も、その書体によって異るし、初期、中期、晩年と、その長い生涯の時期時期によって、かなり大きい変化を見せている。しかし、顔眞卿の書である限り、上述した特色はすべてのものを一貫して流れていると言えるとする。剛勁とか剛直とかいう言葉を以て評せられるゆえんである。

〇書というものはふしぎなものである。

書とそれを書いた人との関係は、美術における作品と作者の関係とは違い、もっと直接的である、と井上靖氏はいう。

こうした関係は、特に顔眞卿の場合において目立っている。

そもそも顔眞卿なる人は、書というものをそのようなものとして考え、そのようなものとして筆をとり、まさにそのようなものとしての書を生み出したのである。

顔眞卿の書道史上に占める位置は、書というものに対するそうした考え方の確立者としての重さと大きさである。書を人と不離一体のものとしたことである。

・顔眞卿の書は、顔眞卿という一個の非凡な人格の表出であり、それ以外の何ものでもないのである。顔眞卿という書というものに関して、このような理念を打ちたて、それを自ら完璧な形において実践した人と言える、という。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、78頁~79頁)

〇顔眞卿とはいかなる人であろうか。

いかなることをし、いかなる人生を歩んだ人であろうか、と井上靖氏は問いかける。

その書が永遠の生命を持つ独自なものであるように、顔眞卿その人の人となりも、その生涯も、独自であり、非凡である。

その書を真似ることができないように、顔眞卿の生涯も、その生き方も、また余人が企てて遠く及ばないものなのである。剛勁であり、剛直である。

【顔眞卿の出自と経歴】

・顔眞卿は字は清臣(せいしん)、琅邪臨沂(ろうやりんぎ)の人である。

・「顔勤禮碑」、「顔氏家廟碑」において、顔眞卿自身が記しているように、その家は学者の家柄であり、能書家の一門である。

〇安禄山の叛まで、顔眞卿がいかなる人生の道を歩いて来たか、そのあらましを、宋の留元剛(りゅうげんごう)の「顔魯公(がんろこう)年譜」によって、井上氏は拾っている。

・開元22年、26歳にして進士に挙げられ、28歳にして朝散郎秘書省著作局校書郎という役目を授かる。

・これを振り出しに顔眞卿は、文官吏としての道を歩き、京兆府醴泉(れいせん)県尉、長安尉を経て、天宝6載、39歳の時、監察御史に進む。

・そしてこの年、河東朔方軍試覆屯交兵使に当てられ、地方を旅し、翌7載には河西隴右(ろうゆう)軍試覆屯交兵使に、翌々8載には再び河東朔方軍試覆屯交兵使に当てられている。

・天宝8載、41歳の時、殿中侍御史(でんちゅうじぎょし)になるが、間もなく東都採訪判官に遷(うつ)される。

これは政界内部の争いを難詰して、宰相李林甫(りりんぽ)と並ぶ時の権力者楊国忠一派の憎むところとなったためである。

・しかし、翌9載には再び侍御史となるが、これも長くは続かず、11載にはまた武部員外郎判南曹という役に転出する。

・12載、45歳の時、平原太守。そして在任2年にして、顔眞卿は任地において、安禄山の叛を迎えることになったわけである。

以上が、顔眞卿45歳までの経歴のあらましである。

〇この期間の顔眞卿の人となりを示す挿話を、殷亮(いんりょう)の「顔魯公行状」によって拾っている。

・顔眞卿は39歳にして監察御史になっているが、この役は地方官の非行、腐敗をただすのを任としている。河西隴右方面の査察旅行の折、五原郡では旱魃が続いていた。ところが、顔眞卿が無実の罪で入獄している者あるを知って、それを救い出すと、たちまちにして降雨があった。監察御史顔眞卿が政治の紊(みだ)れを直したための雨であるとし、地方の人たちはこれを御史雨と呼んだという。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、81頁~83頁)

〇顔眞卿が中国の歴史の上に花々しく登場してくるのは、安禄山によって引き起され、一時唐朝の存続をその根柢から揺すぶった天宝の大乱の時である。

もし安禄山の叛乱事件がなかったら、顔眞卿の名は、中国書道史上において今日と変りない大きさを持っているとしても、その名から受けるものは大分異ったものになっていたに違いないという。

・今日、中国書道の改革者としての顔眞卿という大きい名は、既倒の危きにあった唐朝を孤軍よく支えた誠忠の人顔眞卿の大きい名と重なっているからである。

・それからまたいまに遺る顔眞卿の筆蹟の大部分のものは、安禄山が叛した天宝14載以降のものである。つまり、顔眞卿が乱後の端倪すべからざる複雑な政情の中に己れを貫きとおしている時に生まれたものである。

●「祭姪文稿(さいてつぶんこう)」

●「祭伯文稿(さいはくぶんこう)」

●「争坐位帖(そうざいじょう)」

●「麻姑仙壇記(まこせんだんき)」

●「大唐中興頌(だいとうちゅうこうしょう)」

●「顔氏家廟碑」

これらはみな然りである。

・その叛によって、武人としての顔眞卿の名を不朽のものとしたばかりでなく、書家としての顔眞卿を大成させる大きなきっかけを作ったと言える。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、79頁~80頁)

・安禄山が突如范陽(はんよう)に叛したのは、天宝14載(755)11月である。

異民族の出である安禄山は、時の皇帝玄宗の寵愛を受け、辺境一帯の権力者としての地位を獲得、ひそかに異志を蓄えること十年、機熟して叛旗をひるがえすに到った。

――禄山、鉄轝(てつよ)に乗り、歩騎精鋭、煙塵千里、鼓譟(こそう)して地に震う。時に海内久しく承平にして、百姓、累世、兵革を知らず、にわかに范陽の兵起ると聞き、遠近震駭す。

「資治通鑑」は、こう記している。

また詩人白居易が「長恨歌」において、

「漁陽の鼙鼓(へいこ)地をどよもして来り」と歌っているのは、この時のことである。

・安禄山の叛が唐朝に伝えられたのは、安禄山が大軍を率いて范陽を発してから6日経っていた。

この日から都長安は混乱の坩堝と化した。

直ちに将軍封常清は命を受けて、東京(とうけい、洛陽)に赴き、6万の兵を募って、敵の大軍を迎え討つ備えを固めた。それから旬日を経ずして、早くも安禄山の軍は東京に迫ろうとする。

おそらくこの頃、唐朝に平原太守顔真卿から密使が派せられた。

禄山の叛と、それによる山東省一帯の動きを奏して来たものであった。禄山の南下に際して、河北24郡ついに一人の義士もないか、と悲観的観測が行われている時だったので、玄宗の悦びはたいへんなものであった。

・「自分は顔真卿がどんな顔をしていたか覚えていない。それなのに、顔真卿の方はこのように忠勤をぬきんでてくれる」。玄宗は言った。

※この話は、新、旧「唐書」にも「資治通鑑」にも出ている。

⇒このような形において、顔真卿は歴史の上に登場してくるのである、と井上靖氏はいう。

いやしくも平原太守である。都に在る時は、何回も玄宗に謁しているに違いないのであるが、いっこうに玄宗の記憶にのこっていないとうことは、奇妙と言えば奇妙であるが、顔真卿とはそのような人物であったのである、という。

権力者の記憶に残るようないかなる自己表現も、顔真卿とはもともと無縁であったのである。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、80頁~81頁)

・さて、天宝15載(756)、春正月、安禄山はついに大燕皇帝を称し、年号を聖武と改元する。

こうした情勢のもとに官軍賊軍相対峙したまま、容易に戦機は動かなかった。

安禄山も病み、哥舒翰もまた病んでいたのである。この時期、唐朝に僅かでも明るいものがあるとすれば、都長安を遠く離れた地方地方で、武人が兵を挙げていることである。捷報もあれば、敗報もあったが、節を守って難に赴く士は漸く全国各地に現われ始めたのである。

李光弼、郭子儀、張巡といった人人である。こうした気運を作ったのは顔真卿であり、その従父兄に当る常山郡の太守顔杲卿(がんこうけい)であった。

顔杲卿の方は武運拙く、敵の大軍に包囲され、その身は捉えられるに到る。顔杲卿が安禄山の前に引き出されて処刑されたという悲報は、2月長安に届く。

・戦機は動かぬままに、春は去った。この頃から将軍哥舒翰に対するあらぬ風評が流れ始め、疑心暗鬼に躍らされた唐朝は、自ら敗亡の源を作っていく。

聖旨に従って、哥舒翰が全軍に出動の命を発したのは、6月10日であった。

霊宝県の西原で、それぞれ興廃を賭けて、安禄山の軍と唐軍はついに干戈を交えた。勝敗は1日で決まった。哥舒翰は破れたのである。

・これを境にして、唐朝も、都長安も、未曾有の混乱に陥って行く。

6月13日、玄宗、宰相楊国忠、楊貴妃等は近衛兵に守られて都を落ちて行く。目指すところは蜀の国である。しかし、都から程遠からぬ馬嵬(ばかい)駅において、事態は楊国忠、楊貴妃をはじめとする楊氏一族が兵たちによって誅されるという悲劇に発展して行く。

そして蜀へ向う途中、玄宗は太子亨(こう)を留めて人民を慰撫せしめることし、太子と兵士たちと別れる。この時が唐朝にとって最も暗い時だった。玄宗皇帝は楊貴妃を喪(うしな)った悲しみの涙がまだ乾かぬ時、太子亨とも別れなければならなかった。

・玄宗が蜀にある一年の間に、天は再び唐朝に味方し、時代は大きく転換してゆく。

(霊武における太子亨の即位、将軍郭子儀、顔真卿などの活躍、回紇(ウイグル)からの救援、安禄山の非業の死、そして、長安、東京の回復。)

玄宗が都を棄ててから、叛軍の勢力は大きくなり、郭子儀、李光弼などの将軍も河北から兵を引き揚げて行かざるを得なくなる。顔真卿はそうした情勢の中で最後まで平原城に拠っていたが、ついに城を棄てる決心をしたのは、15載10月である。そして霊武における粛宗(太子亨、この年7月即位)に謁したのは、至徳2載4月である。顔真卿は49歳、憲部尚書兼御史大夫に任じた。

・粛宗が長安に帰ったのは、至徳2載10月のことである。そして安禄山亡きあとの賊軍の総帥である史思明などがたおれ、7年に亘った安禄山の叛乱事件が全く片付いたのは宝応2年、粛宗は亡くなり、そのあとを継いだ代宗の時代である。そして、代宗の時代が15年ほど続いて徳宗の時代へと移って行くが、その間唐朝は少しも平穏とは言えなかった。権臣、宦官入り乱れて、私利私権を争い、政治は腐敗の極に達する。

こうした時代を顔真卿は生きたのである。しかも節を曲げず、あくまで正しきを正しきとし、誤れるを誤れるとして生きたのである。

※顔真卿は粛宗が長安に帰ったばかりの時、奏している。

――春秋の昔、新宮焼けるや、魯の成公は三日哭したと聞く。いま太廟は賊のために毀(こわ)されている。帝は宜しく野壇を築き、東面して哭し、しかるのちに使者を遣わすべきである。

顔真卿の礼制を重んずることかくのごとくである。

非常の時といえども、国家として礼制を軽んじることは許されないというのが、顔真卿の考え方なのである。

ただし、この献言は実を結ばず、顔真卿はこれが禍(わざわい)して、地方に転出することになる。

※顔真卿は3回地方に転出させられているが、その尽くが、権臣、宦官に敬遠されてのことであった。中央の要職についたかと思うと、地方に転出し、また呼び返されて、中央の要職につくといったことを繰返している。地方生活で最も長い場合は10年を越えているが、この地方に在任している期間に多くの文人墨客と交わったことは、文章家として、書家としての顔真卿の大成に大きい役割を果たしたと、井上靖氏は考える。

「祭姪文稿」「祭伯文稿」「麻姑仙壇記」、それから今に遺っていないが「韻海鏡源(いんかいきょうげん)」360巻の編集などは、貶謫地(へんたくち)の生活が生んだものであるという。

・顔真卿が3回目の長い貶地生活を打ちきって、都長安に召し返されたのは、大暦12年(777)である。顔真卿を敵視して都から遠ざけていた宰相元載が殺されたあとのことである。

時に顔真卿69歳、刑部尚書に返り咲き、翌年、吏部尚書に転じた。

(いずれも唐朝の大官で、顔真卿は漸くにして重く遇されたのである)

・しかし、翌年代宗が薨じ、徳宗の時代が始まると、顔真卿の地位は安定したものではなかった。

楊炎が宰相に任ぜられると、すぐ顔真卿は吏部尚書から、さして実権のない太子少師という役に移されている。これから翌年にかけて、唐朝は大きく揺れに揺れる。その時、大きい事件は将軍郭子儀が没したことである。やがて李希烈によって引き起こされる大乱へと、時代は歩を進めていた。

淮西節度使李希烈が叛意を明らかにしたのは、建中3年(782)のことである。

・唐朝はたちまちにして安禄山の乱以来の難局に立たされるに到った。

この時、宰相盧杞は徳宗に奏して、顔真卿は忠直剛決、その名声は天下に聞えている、顔真卿を李希烈のもとに派して、その順逆の理を説かしむべきであるとした。

直ちに詔は降った。淮西反乱軍を宣撫する使者――淮寧宣慰使というのが、使節としての顔真卿に与えられた役名であった。

(顔真卿に課せられた任務が死を意味する以外の何ものでもないことは、誰の眼にも明らかであった)

・顔真卿は、抜刀した千人の兵に囲まれた中で、李希烈に詔旨を伝えた。

顔真卿がそのまま叛軍の館に停め置かれたことは言うまでもあるまい。

やがて李希烈から宰相として仕えることを説く使者が派せられてきたが、もちろん顔真卿の諾

くところとはならなかった。懐柔も、威嚇もきかなかった。顔真卿はすでに死を覚悟していた。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、83頁~88頁)

・顔真卿が捕らえられている間に、戦線には多少の変化があった。

李希烈は汝州を棄て、蔡州に移らなければならなかった。それに従って顔眞卿も蔡州に連れて行かれ、竜興寺の一室に幽せられた。

顔眞卿がどれだけの月日を蔡州竜興寺で過したか、はっきりしたことは判っていない。

・貞元元年(785)のこと、ある日戦線にある李希烈のもとから使者が派せられて来た。

※『資治通鑑』には、次のようにある。

「勅あり」

と、使者は言った。顔眞卿は恭しく頭を下げた。

「いま卿に死を賜う」

再び使者の声が聞こえてきた。

「老臣、無状にして、罪は死に当る」

顔眞卿は自分が死を賜わったことは当然だと思ったのである。

それにしても、もう再びその土を踏むことができなくなった都長安を、使者は一体いつ頃発ってきたのであろうか。顔眞卿はそのことを使者に訊いた。

「大梁より来たのだ。長安から来たのではない」

この使者の言葉で、顔眞卿は自分がとんでもない勘違いしていることに気付いた。

「それならば賊以外の何ものでもないではないか。勅とは何ごとであるか」

顔眞卿は烈しい声で叫んだ。間もなく死がやってきた。顔眞卿は七十七歳で縊殺(いさつ)されたのであった。

翌貞元2年、叛将李希烈もまた部下の将に殺されている。乱が鎮まったあと、顔眞卿の遺骸は長安に送られ、万年県鳳棲原(ほうせいげん)の祖先の墓に合葬された。

〇欧陽脩の「集古録跋尾(しっころくばつび)」巻140には、顔眞卿の「二十二字帖」について記した文章が収められている。

・この人の忠義は天性に出で、その字画剛勁にして独立、前蹟を襲(おそ)わず、挺然(ていぜん)として奇偉、その人となりに似たり。

※武人として、書家としての顔眞卿を評して、まさに至言と言うべきであろう、と井上靖氏は記す。

〇顔眞卿の伝記を綴るに当って、一番興味深く感じたことについて、井上靖氏はしるしている。

顔眞卿礼讃の書論が夥しい数に上ることはもちろんであるが、その反対の否定的批判というものもある。

・それが実に生き生きとして、自由で、辛辣で、しかも充分納得できるものであるということであったという。

〇顔眞卿讃仰の書論の中に挟まって、否定的批評もまた堂々と居坐っている。

顔眞卿に関する古い記述を蒐めた「顔魯公集」の中には、そうした批評も収められている。

・“項羽が兜をかかげ、樊噲(はんかい)が強弓をひっ摑(つか)み、鉄柱でも張ろうとしているが如くで、昂然として犯すべからざる気色だ。”(これなどはなかなか辛辣)

・“頭は蚕で、尾は鼠だ”(当たらないでもない)

・“意を用うるに過ぎ、平淡天成の趣がなく、醜怪悪札の祖なり”

・“書法の壊、顔眞卿より始まる”

・“腕組みして突立っているところは田舎の親父のようだ”

・“肥えて重いところは蒸した餅に似ている”

※顔眞卿は時代時代で否定、肯定の批評を浴びている。

否定的批判をさえ己が名声を支える道具にしているようなところがある。

傑作が生き遺るということは、おそらくこうした否定、肯定の中を通って、なお生きたいということであろう、と井上靖氏はいう。

結論として言えることは、中国が書の国であるということである。顔眞卿の書にしてなおこの批判を受けているのである、という。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、88頁~90頁)

【補足】

※『資治通鑑』の原文には、次のようにある。

李希烈聞李希倩伏誅、忿怒、八月、壬寅、遣中使至蔡州殺顔真卿。中使曰:「有敕。」

真卿再拜。中使曰:「今賜卿死。」真卿曰:「老臣無状、罪當死、不知使者幾日發長安?」

使者曰:「自大梁來、非長安也。」真卿曰:「然則賊耳、何謂敕邪!」遂縊殺之。

(ネットで閲覧可能:維基文庫)

(2023年9月24日投稿)

【はじめに】

私は、以前のブログで、次の石川九楊氏の著作を紹介し、王義之と顔真卿についても取り上げてみた。

〇石川九楊『中国書史』京都大学学術出版会、1996年

たとえば、≪石川九楊『中国書史』を読んで その5≫(2023年2月26日投稿)など。

今回のブログでは、高校の世界史で、王義之と顔真卿がどのように解説されていたのかを復習しておきたい。

〇福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]

〇木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]

〇本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]

〇川北稔・桃木至朗監修『最新世界史図説 タペストリー(二十訂版)』(帝国書院、2022年)

また、最近、書にかんする次の随筆を読んだ。

〇小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]

この随筆には、巻頭の口絵には、◆王羲之の「喪乱帖」(宮内庁蔵)が掲載されて、作家駒田信二氏と井上靖氏の随筆が収められている。

〇「王羲之」 駒田信二

〇「顔眞卿」 井上靖

この二つの随筆を紹介することにより、王義之と顔真卿の人物像について考えてみたい。

この二人の作家が描いた王義之と顔真卿という歴史上の人物は、書家の石川九楊氏とは違った

形で描かれていることがわかるであろう。

※王義之の生没年については、諸説ある。

・駒田信二氏は、清の魯一同の説をもとに、王義之は永嘉元年(307)に生まれ、興寧3年(365)数え年59歳で死んだということになる、と記述している(64頁)。

・しかし、近年、比較的信頼性があるとされているのは、王義之の生没年を303年~361年とする。(だから、駒田氏の記述にみられる王義之の年齢にはズレが生じるので注意)

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

〇高校世界史に記述された王義之と顔真卿

〇書家・石川九楊氏の捉え方

〇王義之と顔真卿~小松茂美編『日本の名随筆64 書』より

〇「王羲之」 駒田信二~小松茂美編『日本の名随筆64 書』より

・駒田信二氏のプロフィール

・『晋書』の「王羲之伝」の書き出し

・『世説新語』の王羲之の結婚にまつわるエピソード

・王羲之の生年と没年の謎、エピソード

・王羲之の経歴と思想

・王羲之の「蘭亭序」

・王羲之の退官後

・「喪乱帖」(口絵より)

〇「顔眞卿」 井上靖~小松茂美編『日本の名随筆64 書』より

・井上靖氏のプロフィール

・西安の碑林

・顔眞卿の書

・顔眞卿という人と書

・安禄山の乱と顔眞卿

・顔眞卿の最期~「資治通鑑」より

・顔眞卿に対する書論について~井上靖氏の評言

(執筆項目の見出しは、随筆の内容を考えて、筆者がつけたものである)

高校世界史に記述された王義之と顔真卿

〇福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍

●南北朝の文化

江南の呉と東晋、および南朝の四つの王朝が交替した六朝時代には、貴族が主導する六朝文化が花開いた。詩の陶潜(陶淵明、365ごろ~427)、書の王羲之(307ごろ~365ごろ)、絵画の顧愷之(344ごろ405ごろ)らがこれを代表し、散文では、四六駢儷体という華麗な文章が好まれた。梁の昭明太子(501~531)が編集した『文選』は、古来のすぐれた詩文を集めたもので、日本文化にも大きな影響を与えた。貴族の間では、「竹林の七賢」の言行にみられる清談がもてはやされ、老荘思想が歓迎された。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、86頁~87頁)

●唐代の社会と文化

美術では、書の褚遂良(596~658)・顔真卿(709~786ごろ)、絵の閻立本(?~673)・呉道玄(8世紀)らが出た。絵画の題材には山水が好まれ、水墨の技法による山水画が発達した。工芸では、唐三彩で知られる陶器に特色があらわれた。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、89頁~91頁)

〇木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社

●魏晋南北朝の文化

当時の文化の一つの特色は、精神の自由さを重んずるということである。貴族のあいだでは、道徳や規範にしばられない趣味の世界が好まれた。魏・晋の時代には世俗を超越した清談が高尚なものとされ、文化人のあいだで流行した。文学では田園生活へのあこがれをうたう陶潜(陶淵明、365頃~427)や謝霊運(385~433)の詩が名高い。対句をもちいたはなやかな四六駢儷体が、この時期の特色ある文体であり、その名作は梁の昭明太子(501~531)の編纂した『文選』におさめられている。絵画では「女史箴図」の作者とされる顧愷之(344頃~405頃)、書では王羲之(307頃~365頃)が有名で、ともにその道の祖として尊ばれた。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、84頁~85頁)

●唐代の制度と文化

唐代には仏教が帝室・貴族の保護をうけて栄えた。玄奘や義浄はインドから経典をもち帰り、その後の仏教に大きな影響を与えた。もともと外来の宗教であった仏教はしだいに中国に根づき、浄土宗や禅宗など中国独特の特色ある宗派が形成されてきた。

科挙制度の整備にともない、漢代以来の訓詁学が改めて重視され、孔穎達(くようだつ、こうえいたつ, 574~648)らの『五経正義』がつくられた。また、科挙で詩作が重んじられたこともあり、李白(701~762)・杜甫(712~770)・白居易(772~846)らが独創的な詩風で名声を博した。唐代の中期からは、文化の各方面で、形式化してきた貴族趣味を脱し、個性的で力強い漢以前の手法に戻ろうとする気運がうまれてきた。韓愈(768~824)・柳宗元(773~819)の古文復興の主張、呉道玄(8世紀頃)の山水画、顔真卿(709~785頃)の書法などはそのさきがけといえる。

<顔真卿の書>

彼は従来の典雅な書風を一変させて、書道史上に一時期を画した。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、89頁~90頁)

〇本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社

●南北朝の文化

Culture in the Southern and Northern Dynasties

In the period of Six Dynasties, when the Wu and the Eastern Jin in Jiangnan, and four

dynasties of the Southern dynasties came to power in turn, the culture of the Six Dynasties,

led by nobles, blossomed. Tao Qian (Tao Yuanming, 陶淵明) of poetry, Wang Xizhi (王羲之) of calligraphy, Gu Kaizhi (顧愷之) of painting were among others.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、71頁)

●唐代の社会と文化

Society and Culture of the Tang Dynasty

In art, Chu Suiliang and Yan Zhenqing were leading calligraphers and Yan Liben and Wu

Daoxuan were famous artists. Landscapes were favorite subjects for artists and landscape

paintings with China ink wash painting techniques developed. In craft, ceramics such as a

famous three-colored painting (sancai) were distinguished in the Tang dynasty.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、73頁~74頁)

なお、東京書籍の方では、元代の書家の趙孟頫(趙子昂)に言及していた。

〇福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍

●元代の社会と文化

宋代からの庶民文化は、モンゴル人の統治下でもひきつづき発展し、モンゴル支配への抵抗を秘めた民謡や雑劇(元曲)が流行した。元曲の代表作品としては、封建的な束縛に抗して自由な恋愛をえがく『西廂記』、匈奴に嫁いだ王昭君の悲劇を劇化した『漢宮秋』、琵琶を弾きつつ出世した夫との再会を果たす女性を主人公とした『琵琶記』などがある。また民間での講談もさかんであり、『水滸伝』『西遊記』『三国志演義』の原型がつくられた。書画の分野では、東晋の王羲之の伝統をつぐ趙孟頫(趙子昂、1254~1322)や文人画の黄公望(1269~1354)、倪瓚(1301~74)などがあらわれ、物語の挿絵として流行した細密画(ミニアチュール)は、イル=ハン国を通して西方に影響を及ぼした。いっぽう、イスラーム天文学の知識にもとづいて郭守敬(1231~1316)が授時暦をつくり、この暦は、日本の江戸時代、渋川春海(安井算哲、1639~1715)が作成した貞享暦の基礎となった。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、184頁~185頁)

●元代の社会と文化

Society and Culture of the Yuan Dynasty

The culture of common people continuously developed since the Song period even

under Mongol’s control, and folk songs and Zaju (雑劇, Yuan musical 元曲) concealing resistance

against Mongolian control became popular. Representative Zaju were, among others,

Xixiang Ji (西廂記), or Tale of the Western Chamber depicting free love rebelling against the

feudal restraint, Han Gong Qiu (漢宮秋, The story of the Han palace) dramatizing a tragedy about

Wang Zhao Jun who married to the Xiongnu and Pi Pa Ji (琵琶記, The Lute), a story about a

heroin who, with playing a lute, finally could meet again with her husband. Private

storytelling was also popular and original forms of Water Margin (水滸伝), Journey to the West

(西遊記) and Romance of the Three Kingdoms (三国志演義) were created. In the field of drawings and paintings, Zhao Mengfu (趙孟頫) succeeding traditions of Wang Xizhi (王羲之), and Huang Gongwang(黄公望) and Ni Zan (倪瓚) of literati paintings appeared.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、144頁~145頁)

※木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社には、言及がない。

〇川北稔・桃木至朗監修『最新世界史図説 タペストリー(二十訂版)』(帝国書院、2022年)には、王義之と顔真卿について、次のように記述している。

魏晋南北朝

3南朝の優雅な貴族文化(六朝文化)

・王義之「蘭亭序」

王義之は東晋の書家。名門に属し、会稽近郊の蘭亭で詩宴を催して序文をつけ“書聖”と称された。書体は手本となり、真筆は唐の太宗に好まれ陵(りょう)に副葬された。

(川北稔・桃木至朗監修『最新世界史図説 タペストリー(二十訂版)』帝国書院、2022年、99頁)

唐代の社会と文化

3書道・工芸

・顔真卿の書~盛唐の書家として知られ、従来の上品な王義之派の書風に対し、力強い書風を確立した。優れた軍人でもあり、安史の乱では義勇軍を率いて乱の鎮圧に貢献し、その功績で栄達するも、その剛直な性格から何度も左遷され、最後はとらえられて殺された。

(川北稔・桃木至朗監修『最新世界史図説 タペストリー(二十訂版)』帝国書院、2022年、103頁)

なお、川北稔・桃木至朗監修『最新世界史図説 タペストリー(二十訂版)(帝国書院、2022年)の巻末には、中国文化史の次のような表がついている。

書家・石川九楊氏の捉え方

書家・石川九楊氏は中国書史について、どのような捉え方をしていたのか。そして、王羲之と顔真卿の書について、どのように理解していたか。

この点に、若干解説しておく。

〇石川九楊『中国書史』京都大学出版会、1996年

石川氏は、書史を次のように定義している。

「書史は、文字に発し、字画を書くことへと転位した筆触以前に発し、筆触を発見し、ついに筆蝕を発見し、さらにその筆蝕を筆蝕として組織し、構築しつづけてきた歴史である。その過程と力動(ダイナミズム)を明らかにすることこそが書史である」(8頁)

※注意~石川氏は、「筆触」と「筆蝕」を区別し、使い分けている。

王羲之と顔真卿~石川九楊『中国書史』より

結論的には古法二折法の象徴として王羲之であり、新法三折法の象徴として顔真卿であるという点に尽きよう。例えば顔真卿の「顔勤礼碑」の文字ぶりは、「九成宮醴泉銘」のそれとは全く異なり、臭気まで漂わせるほどに太く生々しく、そしていささか「ぶれ」をもつ字画から成り立っている。

「九成宮醴泉銘」のように普遍や典型の姿はないが、顔真卿の姿、形、息づかいが見えそうだという趣がある。「蚕頭燕尾」「蚕頭鼠尾」と言われるように起筆を蚕の頭のように描き出し、右はらいを燕や鼠の尾のように長く引き出す書きぶりは、蝕筆と触筆が相互に浸透し、練り上がった状態を示している。

(石川、1996年、32頁)

石川九楊氏の書史(中国書道史)の捉え方

石川氏は「蘭亭叙」および書の勉強の仕方について、次のように述べている。

「詳しい事情はわからぬが、中国のことだから、清の乾隆帝が価値づけたという「第一本」「第二本」「第三本」という序列に意味はあったのではないだろうか。

それにしても、と私は思う。なぜ「第二本」を軽視し、「第三本」を不当に高く買うようなへんてこな常識が書道界にまかり通っているのだろうか。ここに現在の書の学習法の間違いがあると思う。

私はどうしても最近の書の勉強の仕方に疑問を感じる。長老書道家は「最近の書道家は勉強しなくなった」とぼやく。「書道家も文章くらい書けるようにしなければだめだ」と小言を言う。それはそうかもしれない。しかし、この時、長老書道家は「勉強」という言葉にどんな意味を込めているかが問題だ。

最近の「蘭亭叙」の研究というと、墨跡本や拓本の種類を探したり、整理することになる。少し漢文が読めると、中国での「蘭亭叙」についての学説の探索や整理ということになる。あるいは中国史学者や中国文学者の後塵を拝するに決まっている王羲之の伝記的穿鑿に走ろうとする。もっと勉強家は、東洋史を勉強して、中国の時代背景や時代思想と「蘭亭叙」を結びつけようとする。

むろんこれらの研究のひとつひとつの進展が、全体として「蘭亭叙」の研究を進めることだからそのこと自体大切で必要なことではある。しかし、これらの研究は、東洋史や中国文学の一分野であっても、それ自体はまだ書の領域での学問ではない。

書をする者にとって書を勉強するとは、書自体を読み込み、解き明かすことだ。書の鑑賞の仕方なんて各人の自由で、いろいろと解釈できるものだというのは、間違った考え方である。書自体を読むとは、文章を読むのではない。書、つまり筆跡の美を読み込むことなのだ。私自身書家でありながら文章も書いているのだから口はばったい言い方になるが、必ずしも書家が文章を書いた方がいいとは思えない。問題はそんなところにはない。それよりも書自体を読み込むこと。読み込んで、読み込んで書を見る眼を微細な感受性をもつものへと鍛えていくことだ。

むろん書についての「見方や解釈は各人の自由」式の印象批評ではしかたがない。書写の過程を追い、その筆蝕を解き明かし、その筆蝕のよってきたる思想や美を言葉でつかみえた時、はじめて書を読んだと言える。それこそが書の学問の中心に来るべきものだと思う。

それは実作経験者である書の実作者の得意とするところである。「実作者にしかできない」というのは言い過ぎだとしても、日頃筆蝕の中に表現を盛ることに腐心し、筆蝕の意味や価値と苦闘している実作者が最も理解しやすい、有利な位置にあることは確かだ。おそらく微細な読みは、中国歴史家や中国文学者では不可能なことだと思う。もしも書の実作者ががんばって、書を読んで読んで、読み込んだ上で、書について語れるなら(文章に書いた方がいいに決まっているが必ずしも書かなくてもよい。語ってもよいのだ)、そこまでやれれば、その成果は逆に東洋史や中国文学にも益をもたらすことになる。その時、書家や書の研究家は、東洋史や中国文学者や文献学者たちと同列に肩を並べる存在となる。

書の学問というのは、東洋史や中国文学者や文献学者の後塵を拝し、そのまねごとをすることではない。眼前にある書――とりわけその美――を解き明かすことなのだ。

なぜなら、書というのは、意識的か無意識的であるかは別にして、人間の表現したものとして存在している。つまりその表現の美――その意味や価値――を扱わねばならないからだ。」

(石川九楊『中国書史』京都大学学術出版会、1996年、123頁~124頁)

中国史学者(東洋史学者)や中国文学者が「蘭亭叙」を研究する場合と、書家や書の研究家(書を学ぶ者)が書の勉強をする場合とでは、学問の領域が異なることを石川氏は強調している。例えば、「蘭亭叙」を研究する場合、前者は墨跡本や拓本の種類の探索や整理、中国での学説整理、王羲之の伝記的穿鑿、「蘭亭叙」と中国の時代背景や時代思想との関係を探究することになる。それに対して、後者の書の領域の学問は、書自体(筆跡の美)を読み込み、解き明かすことであるというのである。すなわち、筆蝕を解き明かし、その筆蝕のよってきたる思想や美を言葉でつかむことであるという。

私のブログ記事≪石川九楊『中国書史』を読んで その5≫(2023年2月26日投稿)を参照のこと。

王義之と顔真卿~小松茂美編『日本の名随筆64 書』より

最近、次の随筆集を読んだ。

その中から、王義之と顔真卿について、紹介してみたい。

〇小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]

「王羲之」 駒田信二

「顔眞卿」 井上靖

「喪乱帖」(口絵)◆王羲之

「王羲之」 駒田信二~小松茂美編『日本の名随筆64 書』より

駒田信二氏のプロフィール

・1914年生まれ 小説家・評論家・中国文学者

・学生の頃より創作に励む。応召、復員後、旧制高校教授として高橋和巳、篠田一士らを教えた。

・その後も久しく大学の教壇にあったが、一方で、創作や評論、翻訳などを精力的に発表。

・主な著作に、『島』『遠景と近景』『水滸伝(翻訳)』など、収録作は1982年。

▷『中国書人伝』芸術新聞社、1985年12月

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、255頁)

『晋書』の「王羲之伝」の書き出し

<王羲之、字は逸少、司徒導の従子なり>

・司徒導というのは、東晋の元勲であった宰相王導(276~339)のことである。

父の名を書かずに、父の従兄弟(いとこ)にあたる王導の名を挙げている。

・従子とは、父の兄弟姉妹の子(つまり甥あるいは姪)のことだが、王羲之は王導の甥ではない。

従兄弟の子なのである。

(ただ、大家族の排行(はいこう)の上で従兄弟同士も兄弟とみなすならば、王羲之は王導の従子といってもよいのかもしれない)

・なぜ、父の名をはぶいたのか?

王羲之の父は王曠(おうこう)という。西晋の末年に淮南太守になったといわれている。

そのころ、西晋の王族(司馬氏)の瑯邪(ろうや)王司馬睿は、西晋王朝に見切りをつけていて、自分の封地の瑯邪(山東省東南部の江蘇省に接する地)にもどろうとしていたところ、たまたま徐州軍事総督に任ぜられた。

司馬睿は任についたが、北方の動乱が瑯邪をふくめてこの地にまで及んでくることは必至であると見て、瑯邪の王氏の王導やその従兄弟の王敦(266~324)らとともに、今後の拠るべき地について協議を重ねていた。その密談の席へ乗り込んできたのが、王曠だった。

「謀叛の相談か。仲間に入れてくれなければ密告するぞ」と彼はいった。司馬睿はしかたなく仲間に加えると、王曠は、江南の地へ退いてそこを根拠にすべきであると主張した。

王曠の主張で衆議は一決した。司馬睿はそこで、願い出て徐州軍事総督から揚州軍事総督に転じ、三国の呉の首都だった建康(今の南京)に進駐した。

※王曠については、この江南の地を根拠にすべきであると主張したということのほかには、格別の伝録がない。

※南朝の宋の劉義慶(403~444)が著した魏晋の人物のエピソード集である『世説新語』にも、王曠の名はない。

※王曠という人が早く死んだらしいことは、王羲之が永和11年(355)会稽内侍を辞任するときに書いた祭墓文に、

<羲之不天(ふてん)、夙に閔凶(びんきょう)に遭い、過庭(かてい)の訓(きん)を蒙らず、母兄(ぼけい)に鞠育されて庶幾(しょき)に漸(ちかづ)くを得たり>

とあることによって知られる。

・「閔凶」とは、父母の死という意味である。

・「過庭の訓」とは、庭訓(ていきん)、家庭教育の意。

・「母兄」とは、母を同じくする兄という意味である。

⇒つまり、王羲之は、幼いときに両親を失い、従って家庭教育を受けることなく、兄に養育されて成人した、というのである。

(ただ、王羲之に兄があったということは、『晋書』にも『世説新語』にも記されていない)

幼くして父母を亡くした王羲之は、同族の族長である王導の屋敷に引きとられて、排行を同じくする者たちといっしょに一棟に住んでいたようだ。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、61頁~63頁)

『世説新語』の王羲之のエピソード

※次のような『世説新語』のエピソードがそれを示している。

<太傅の郗鑒(ちかん)が京口(建康の東、鎮江県)にいたとき、宰相の王導のところへ使者を送って手紙をとどけ、娘に婿をもらいたいと申し入れた。すると王導はその使者にいった。

「東の屋敷へ行って、気に入った者をお選びください」

使者は京口へ帰って郗太傅に復命した。

「王家の息子さんたちは立派な方ばかりでした。ただ、お婿さんをさがしにきたということがわかると、みんなとりすましておられましたが、お一人だけ、東側の寝台の上に腹ばいになったままで、まるで関心のない様子の方がおいででした」

郗太傅はそれをきくと即座に、

「よし、それにきめた」

といった。王家へ問いあわせてみたところ、それが王羲之だった。そこで郗太傅は娘を王羲之のもとへ嫁がせた>

・この郗鑒の娘は名を璿(せん)といった。郗璿は王羲之とのあいだに七男一女を生み、王羲之の死後、三十余年も長らえて90歳を越える長寿を保った。七男のうちの末子が王献之である。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、63頁~64頁)

王羲之の生年と没年の謎、エピソード

・不明なのは、父のこと、母のこと、兄のことだけではない。

王羲之その人についても不明な点が多く、その生没年についてもさまざまな説がある。

・生年と没年については、魯一同(ろいつどう)の『右軍年譜』の推定を妥当とする人が、近年は多い。

それに従えば、王羲之は永嘉元年(307)に生れ、興寧3年(365)数え年59歳で死んだということになる。

その生年の永嘉元年は、7月に司馬睿が王導や王敦らに従えて建康に進駐した年である。

そのとき王義之の父の王曠も、司馬睿に従ったと思われるが、王曠は淮南太守だったというから、あるいは徐州から淮南の郡治である今の安徽省寿県に帰ったかもしれないし、建康に進駐した後に帰ったかもしれない。

<注釈>王羲之の生没年代について

・王義之の生没年については、諸説ある。

・駒田信二氏は、清の魯一同(1805~1863)の説をもとに、記述している。

・しかし、近年、比較的信頼性があるとされているのは、王義之の生没年を303年~361年である。(だから、駒田氏の記述にみられる王義之の年齢にはズレが生じるので注意)

※王義之の生没年代については、

・303年~361年(『東観余論』の説)

・307年~365年(清の魯一同の説)

その他、306年~364年、321年~379年、および303年~379年(姜亮夫の説)がある。

(ウィキペディアの王義之の項目、および次の福田哲之論文を参照のこと)

〇福田哲之

「王義之 生卒年代の再検討――魯一同「右軍年譜」を中心として」

(『福島大学教育学部論集』第45号(人文科学)、1989年、1~10頁)

※この論文は、ネットで閲覧可能である。

なお、福田哲之氏は、その論文で次のように英文で要約している。

Tetsuyuki FUKUDA

“Re-Examination of the Years of Wang Zi-zhi’s (王義之) Birth and Death

---- As Regards “You-Jun Nian-Pu”(右軍年譜) written by Lu Yi-tong (魯一同) ----”

This paper is written about the years of Wang Zi-zhi’s (王義之) birth and death

which are important for the history of Chinese calligraphy.

Lu Yi-tong (魯一同) writes in his “You-Jun Nian-Pu”(右軍年譜) that Wang Zi-zhi

(王義之) was born in 307 and died in 365. This is now widely supported. But when

we examine the ground of his argument in detail, we can find the theory groundless.

On the other hand, Tao hong-jing (陶弘景), in Liang (梁), insists in his “Zhen-Gao”

(真誥) that Wang Zi-zhi (王義之) was born in 303 and died in 361. Lu Yi-tong (魯一同)

misunderstood this theory by the “Shu-Duan” (書断), written by Zhang Huai-guan

(張懐瓘) in Tang (唐). This theory can be supported when one studies the calligraphy,

Dao-Jiao (道教), and so on in detail.

・問題はそのころ王義之の母がどこにいたかということである。

そして王義之の生れたのが7月よりも前だったのか、後だったのか、ということである。

それらによって王義之の生れた土地もちがってくるはずだが、建康で生れたということはあるまい、と駒田氏は推測する。瑯邪か、淮南の郡治の寿県かという。

・そして、いつまでその土地にいたのか、幼くして父母に死別したのはいつか、それらのことはわからない。ただ、郗鑒の娘を娶ったのは16歳のときだから、そしてそのときは瑯邪の王氏一族の族長王導の屋敷にいたわけだから、彼が王導に引きとられたのは、それより数年前、おそらくは司馬睿が建康において晋の王位についた太興元年(318)前後であろうと、駒田氏は考える。

(太興元年とすれば王義之は11歳である)

〇そのころのエピソードが、『晋書』や『世説新語』には、幾つも見られる。

・王義之は少年のときからすでに能筆の評判が高かったが、甚だ口重(くちおも)だったという。

一説には、癲癇(てんかん)の発作のために、ひどいどもりになっていたともいう。

従って、人前に出ることをいやがる、引込み思案の少年だった。

このことは、幼いときに両親を亡くしたことと、あるいは、かかわりがあるのかもしれない。

・そういう少年の気持を引きたてて、弱気を強気に転じさせていったのは、王導と王敦だった。

ある日、少年がそのころ大将軍の官にあった王敦に呼ばれて、その部屋で遊んでいると、司空の王導と近衛軍司令の庾亮(ゆりょう)がたずねてきた。庾亮は堂々たる体軀の論客だった。

少年が気圧(けお)される思いで、そっと部屋から出ようとすると、王敦が呼びとめていった。

「大きな躰で大声を出すからといって、なにもおそれることはない。おまえの大叔父さんの司空がいるじゃないか、近衛軍司令だってこわがることはないよ」

13歳のときには、王義之はもう弱気を克服していたようである。

尚書左僕射の周顗(しゅうがい)は豪放な性格と酒好きで知られていた人だが、ある日、宴会を催して高官たちを招いた。王導らとともに王義之も招かれたのである。そのとき周顗は牛の心臓の丸焼きを、まっさきに王義之にすすめた。

「わたしのような弱輩にどうして」

と王義之がきき返すと、周顗は、

「主人のわたしがすすめるのだ、遠慮することはない」

といった。満座の者が王氏一族の少年に注目していると、王義之は、

「それでは頂戴します」

といい、その丸焼きの心臓を切り割いてむしゃむしゃと食べた。

※王義之の評判は、それから東晋の貴族社会の中で、にわかに高くなったという。

これはおそらく、かつては引込み思案だった少年が、それを裏返して反骨を見せはじめたという意味のエピソードなのであろうと、駒田氏はコメントしている。

・王義之が郗鑒の娘を娶ったのは、それから3年後の16歳のときだった。

その年、王義之のいわば育ての親の一人であった王敦が反乱をおこして、長沙を奪った。

司徒であると同時に王氏一族の族長でもあった王導は、反乱軍の討伐に力をつくした。

・そして2年後の太寧2年(324)、反乱軍を破り、王敦を敗戦の中で死に至らしめた。

そのとき、王義之は18歳だった。

王導も王義之にとっては親代わりの大恩人である。

※王義之は、この二人の、道を別にしてしまったそれぞれの行動を、どう見ていたのであろうか。

おそらくは権力を握った者の運命のようなものを見たのではなかろうか、と駒田氏は想像している。王義之が王氏一族の逸材として貴族社会の中で注目を浴びながら、容易に官途につこうとしなかったことの中に、それがうかがわれる、とする。官途についてからの出処進退の中にも、それがうかがわれるらしい。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、64頁~67頁)

王羲之の経歴と思想

・咸和9年(334)、28歳のとき、王義之は征西将軍庾亮の招きに応じ、参軍として武昌へ行き、数年間をその地ですごした。これがはじめての任官だったのである。

※『晋書』にはそれ以前すでに秘書郎の官にあったと記されているが、いつごろか判然としないところに疑問が感じられるし、また後に王義之が殷浩に送った書簡に、自分には廟廊(びょうろう)の志(宮廷に仕えたい気持)はなく、叔父宰相(王導)にもしばしば任官をすすめられたが応じなかった、と書いていることとも矛盾するという。

・東晋の国土は揚子江の南岸だけであって、華北の地はすべて匈奴・羯(けつ)・鮮卑・氐(てい)・羌(きょう)のいわゆる五胡に占領されていた。

南遷してきた漢民族の東晋にとっては、中原を回復して長安・洛陽の古都に帰るということは悲願だったのである。

従ってしばしば北伐の軍をおこして五胡と戦いもしたが、同時にまた、江南の地に住みついて、その風土になじんでくると、次第に定着性が身についてきて、北帰の念願がうすれてもいく。

※王義之には、廟廊の志はなかったが、辺境の地への関心は強かった。

王義之よりも年長の者にとっては江南の地は南遷してきた地だったが、王義之にとっては江南の地は自分たちの地なのだ。この地で成長したのであって、中原の地を知らないのである。従って、中原を知っている者のような北帰の念願はなかったといってよいと、駒田氏はみている。

辺境の地への関心は、王義之の場合は、自分の成長した江南の地を守るためだったという。

・王義之が、庾亮の招きに応じ、参軍として武昌へ行ったのは、庾亮が北伐の主張者だったからかもしれない。庾亮の弟の庾翼も北伐の主張者だった。

この庾翼はかつて、王義之が庾亮に送った章草(草書の一体)の書簡を見て感嘆し、「自分は以前、伯英(張芝)の章草を愛蔵していたが、戦火の中で失ってしまった。今あなたの煥(かん)として神明の如き章草を見て、まことによろこびにたえない」という意味の書簡を送ったことがあった。

※王義之の書は、そのころすでに完成の域に達していたといわれている。

・咸康5年(339)、王導が死に、つづいて郗鑒も死んだ。そしてその翌年には、庾亮が死んだ。

永和2年(346)、庾亮が征西将軍だったときの幕僚の殷浩が楊州刺史になり、王義之に書簡を送って、仕官をすすめてきた。

そのときの王義之の返書のなかに、さきに引いた「廟廊の志」のないということが記されている。

そして、つづいていう。「もう子供たちもみな片づいたので、隠遁生活を送りたいと思っている。しかし、もし辺境の地へ行けといわれるなら、どんなところへでも行く」

・その結果、王義之は護軍将軍に任命された。その後間もなく、宣城郡(安徽省宣城県)へ行きたいと願いでた。

そこには、山越(さんえつ)と呼ばれている原住民の住んでいる山嶽地帯があった。山越はしばしば反乱をおこした。王義之はその鎮圧と宣撫工作とを行なおうとしたのである。

だが、その願いは却下された。

その末に、王義之は、右軍将軍という官位で、会稽郡内史(ないし)の職につくことを命ぜられた。永和7年(351)、45歳のときである。

※世俗を避けて隠遁したいという心を持つ反面、官職につけば辺境の地へ出たがり、動乱の地へ行きたがる名門王氏一族の有名人を会稽郡内史にしたということは、内地(揚子江以南の地)に封じ込める、あるいは敬して遠ざける、という意味があったかもしれないという。

※会稽郡は、「山陰道上に従いて行けば、山川自ら相映発(えいはつ)して人をして応接に暇(いとま)あらざらしむ」といわれた風光明媚の地である。また、王氏一族や謝氏一族などの貴族の荘園が散在する富裕な郡であって、皇子が王として封じられるところであった。

郡の長官は太守と呼ばれるが、会稽郡の長官を太守と呼ばずに内史というのは、王国の領する郡だったからであるそうだ。

敬して遠ざけられたのだったとしても、優遇だったようだ。

・右軍将軍会稽郡内史という官位が、王義之のついた最後の官であり、そして最高の官でもあった。

王右軍と呼ばれるのはそのためである。

名門貴族の俊英のついた最後の官としては、高いものとはいえない。

しかし王義之にも会稽郡内史という職は不満ではなかったはずである。

この地には、尚書僕射の謝安(しゃあん)の別荘があった。

道士の許詢、僧支遁(道林)などもこの地に移ってきていた。王義之はそれらの人々や、土着の豪族孔巌らと交わりながら、会稽郡内史としての職責をつくすことにも努めた。

・『世説新語』に、王義之と謝安との、次のような対話が記されている。

<王右軍と謝太傅とが、いっしょに冶城(やじょう、建康の東南にある城)に登った。謝太傅が悠然として思いを馳せ、世俗を超越する心境にひたっていると、王右軍が声をかけた。

「夏の禹王は政治に努めて、手足に胼胝(たこ)ができるほど国中を歩きまわり働きまわったというし、周の文王も政治に努めて、夜になってからようやく食事をしてもまだ日が足りぬほどだったという。今は絶えず五胡の脅威を受けていて、人々はそれぞれ国家のために力をつくさなければならないというのに、空虚な談論にふけって仕事をなおざりにしたり、軽薄な文章をたっとんで要務のさまたげをしたりしていることは、時宜にかなったことではあるまい」

すると謝太傅は答えた。

「秦は法治主義の商鞅を起用し、きびしく人々をしめつけて富国強兵をはかったが、わずか二代で滅んでしまったではないか、清談がわざわいをもたらしたというわけではなかろう>

【『世説新語』に見られる、王義之と謝安との対話で注目したい点】

王義之が、夏の禹王や周の文王の政治に言及していることや、謝安の話の中で、秦は法治主義の商鞅を起用した点、富国強兵をはかって、わずかに二代で滅んでしまったことを例示に引いていることが興味深い。そして、この時代の風潮であった清談にも触れている。

※謝安は官僚としても文人としても、よく時代の風潮を体得した知識人で、王義之を清談に引き入れた一人だといわれている。

王義之の思想が老荘から仏教、さらには五斗米道へと傾いていったのは、謝安のほか、僧支遁らとの交友によってであると、駒田氏は解説している。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、67頁~71頁)

王羲之の「蘭亭序」

・永和9年(353)3月3日、王羲之は会稽郡山陰県(ここに郡治があった。今の浙江省紹興)の名勝蘭亭で禊(みそぎ)が行なわれたとき、清談の友を招いて宴遊した。

集まったのは謝安ら41人。このとき集った人たちが作った詩を一巻にまとめ、その巻首に王羲之が自ら筆をふるって書いたのが、有名な「蘭亭序(らんていじょ)」である。

※その文章には、王羲之の当年の思想がよくあらわれている。

その書き下し文を掲げている。

永和九年、歳(とし)、癸丑(きちゅう)に在り。暮春の初(はじめ)、会稽山陰の蘭亭に会す。禊事を脩むるなり。群賢畢(ことごと)く至り、少長咸(みな)集(つど)う。此の地、崇山峻領(嶺)にして、茂林脩竹あり、また清流激湍ありて、左右に暎帯す。引いては以て流觴の曲水を為し、其の次に列坐す。糸竹管弦の盛無しと雖も、一觴一詠、亦以て幽情を暢叙するに足る。

是の日、天朗(あきら)かに気清く、恵風和暢す。仰いで宇宙の大いなるを観(み)、俯して品類 の盛んなるを察(み)る。目を遊ばしめ、懐(おもい)を馳する所以にして、以て視聴の娯(たのしみ)を極むるに足る。信(まこと)に楽しむ可きなり。夫れ人の相与(とも)に一世を

俯仰するや、或は諸(これ)を懐抱に取りて一室の内に悟言し、或は寄託する所に因りて形骸の外に放浪す、趣舎万殊にして、静躁同じからずと雖も、其の通う所を欣(よろこ)び、暫く己に得るに当りては、怏然(おうぜん)として自足して、老の将に至らんとするを知らず。其の之く所既に惓(う)み、情、事に随って遷(うつ)るに及んでは、感慨之に係る。向(さき)の欣ぶ所は、俛仰(ふぎょう)の間に、以(すで)に陳迹と為る。猶之を以て懐を興(おこ)さざること能はず。況や脩短、化に随い、終に尽を期するをや。古人云う、死生も亦大なりと。豈痛まざらんや。毎に昔人の感を興すの由(よしみ)を攬(み)るに、一契を合わすが若し。未だ嘗て文に臨んで嗟悼せずんば非ず。之を懐に喩すこと能はず、固(まこと)に死生を一にするは虚誕たり。彭殤(ぼうしょう)を斉しくするは妄作たることを知る。後の今を視ること、亦由(なお)今の昔を視るがごとし。悲しいかな。故に時の人を列叙して、其の述ぶる所を録す。世殊に事異(い)なりと雖も、懐を興す所以は其の致(むね)一なり。後の攬る者、亦将に斯の文に感ずること有らんとす。

・王義之は、俗塵を遠くに見て清談の友人たちと宴遊することを事としていたわけでは決してない。

王義之が会稽郡内史として誠実であったことは、『晋書』に載せられている謝安にあてた書簡一つを見ても明らかである。

それは王義之が、この地方に課せられる繁重な賦役を軽減するように上疏して争い、ついに成功したことや、北方役人の不誠実さを直視して官紀を粛正したことや、住民の生活を安定させるために積極的に努力したことなどのうかがわれる書簡であるという。

・しかも王義之は会稽郡内だけに眼を向けていたわけではない。北方政策にも絶えず注意を払って、当事者たちに忌憚なく意見を述べた。

永和2年(346)、桓温(かんおん、312~373)が成(五胡の一つの氐族)を討ち、翌年これを滅ぼして征西大将軍・臨賀郡公になった。

そのとき会稽王昱(いく)は、殷浩を重用して桓温を牽制させた。

その後、殷浩は桓温と争って無謀な北伐をくわだてる。

王義之にとって殷浩は、その下で護軍将軍となったことがあるという点で、恩顧を受けた人である。しかし、王義之は、殷浩の北伐をあやぶんで、中止するよう再三忠告し、会稽王昱にも書簡を送って、殷浩の北伐をやめさせるよう進言した。

そこには、敗戦によって招く祖国の損失を憂える衷情からの忠告だったのである。

だが、殷浩はきかず、敗戦して失脚した。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、68頁~73頁)

王羲之の退官後

・永和11年(355)、王羲之は病と称して、会稽郡内史を辞任した。

王羲之とは意見の合わなかった前任者の王述が、殷浩の失脚後、楊州刺史になり、会稽郡の行政監察を行なったことが辞任の動機だったという説もある。

・退官後も王羲之は会稽に住みつづけた。

そして、さきに蘭亭に集った人たちの中心になって、山水に遊び、清談を楽しんだ。

道士許邁(きょまい)とともに東南の諸郡を遍歴したこともある。

ある道士に「道徳経」(『老子』)を書いて与え、一羽の鵞鳥と交換したというのも、そのころのエピソードである。

・「東方朔画賛」、「黄庭経」、「孝女曹娥碑」など、今日法帖によって伝えられている彼の書も、みな退官後に書かれたものといわれている。

・ただ、王羲之は隠遁者になってしまったわけではなさそうだ。

北方政策には、絶えず注意を払っていた。

「孔侍中帖(こうじちゅうじょう)」とともに王羲之の真蹟を鑑賞するには最上のものといわれている「喪乱帖(そうらんじょう)」は、永和12年(356)、桓温が洛陽を奪回し、瑯邪にある王氏の祖先の墓が修復されたということをきいて歓喜し、まもなくそれらが再び失われたことを悲しんだものと解されているが、これは北方に対する(つまり祖国の安否に対する)彼の関心の深さのあらわれに他ならない。

※王羲之は、その伝記には不明な部分が少なくないけれども、彼は世(名利という意味ではない)を捨てることのできない現実主義者であって、自分自身に対しても他者に対しても、真正直に生きた人と、駒田信二氏は理解している。

この時代の知識人の多くがそうだったように、隱逸にあこがれる一面はあったけれども、隱逸をよそおって自分を韜晦(とうかい)するような人ではなかったとする。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、61頁~75頁)

「喪乱帖」(口絵より)

「喪乱帖」

羲之頓首。喪亂之極。先墓再離荼毒。追

惟酷甚。號慕摧絶。痛貫心肝、痛當奈何

奈何。雖卽脩復。未獲奔馳。哀毒益深。

奈何奈何。臨紙感哽。不知何言。羲之頓

首頓首。

二謝面未。比面。遲詠良不

靜羲之女愛再拜。

想邵兒悉佳。前患者善。

所送議當試尋省。

左邊劇。

得示知足下猶未佳。耿々。吾亦劣々。

明日出乃行。不欲觸霧故也。遲散。羲之

頓首。

(王羲之「喪乱帖」『王羲之全書簡』森野繁夫・佐藤利行編著、白帝社刊より)

羲之頓首、喪亂の極(きわ)み、先墓再び荼毒(とどく)に離(かか)る。追惟(ついい)しては酷(いた)み甚(はなは)だしく、號慕(ごうぼ)摧絶(さいぜつ)し、痛みは心肝(しんかん)を貫(つらぬ)く、痛みは當(は)た奈何奈何(いかんいかん)。卽ち脩復すと雖(いえど)も、未(いま)だ奔馳(ほんち)するを獲(え)ず。哀毒(あいどく)益々(ますます)深し。

奈何せん奈何せん。紙に臨(のぞ)んで感哽(かんこう)し、何の言あるかを知らず。羲之頓

首頓首。

二謝(にしゃ)、面するや未(いま)だしや。比(このこ)ろ面するも、詠に遲(おく)れ、良(まこと)に靜(おだや)かならず。羲之女愛、再拜。想うに邵(しょう)の兒(こ)は悉(ことごと)く佳(か)ならん。前(さき)に患(わずら)う者も善(よ)からん。送る所の議(ぎ)、當(まさ)に試(こころ)みに尋省(じんせい)すべし。左邊(さへん)劇(はげ)し。

示を得て、足下(そっか)の猶(な)お未(いま)だ佳(か)ならざるを知り、耿耿(こうこう)たり、吾(われ)も亦(ま)た劣々(れつれつ)たり。明(あす)、日出(い)ずれば乃(すなわ)ち行(い)かん。霧に觸(ふ)るるを欲せざるの故(ゆえ)也(なり)。遲散。王羲之頓首。

「顔眞卿」 井上靖~小松茂美編『日本の名随筆64 書』より

井上靖氏のプロフィール

・1907年生まれ 小説家

・近年のシルクロードへの一般の関心を高めた一人で、名作『敦煌』(1959年)をはじめ、中国、西域を舞台にした作品は数多い。

・また、美術評論家としてもきわめてすぐれ、西洋絵画から東洋美術までその対象の幅の広さと着眼の妙、思索の深さには定評がある。『エッセイ全集』だけで10冊を数える。

▷『中国書人傳』(中田勇次郎編)中央公論社、1973年11月

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、255頁)

西安の碑林

・1964年(昭和39年)、井上靖氏は、招かれて中国に赴き、その折、西安の碑林を訪ねた。

唐、宋以後の石碑や法帖の石刻600余面が収蔵されてある、世界的に有名な場所である。

そこへ足を一歩踏み入れてみた時、文字通り碑の林だと思ったという。

大きな石碑の一つ一つが他とは無関係に己れを主張しているような奇妙な印象を受けた。一堂に集めるべきでないものを集めてしまったといった、そんな不気味さと恐ろしさがあったという。

※美術作品となるとこのようなことはない。ルーブルであれ、プラドであれ、ウフィツであれ、そこに並べられている絵や彫刻は、それぞれに自己を主張してはいるが、おだやかな形において自己を主張しているようなところがあって、それほどきびしく他を拒否してはいない。不気味さも感じなければ、恐ろしさも感じない。

・その点、碑林は全く異なっていたようだ。

そこに置かれてある何面かの碑は、厳として他を許さぬ何個かの精神であり、人格であったと記す。碑というものに対して、石の面(おもて)に刻みつけられた文字に対して、これまでの考え方を根本的に改めなければならぬような思いにさせられたようだ。

〇井上靖氏は、西安の碑林で、顔真卿の二つの碑を見たという。

①「唐多宝塔感応碑」

・頭部を欠いた亀の上に乗っている碑

・碑頭には、“大唐多宝”“塔感応碑”と四字ずつ二行に刻まれてあり、二行とも最下位の文字の“宝”と“碑”の部分はむざんに壊れている。そして碑の面には、ぎっしりと小さい文字が刻まれている。

・これが顔真卿の文字として、書道の本でよくお目にかかっているあの高名な拓本の原物であるかと思った。

・天宝11載(752)の顔真卿の筆になり、44歳の壮年期のもので、顔真卿の正書の中で、最も広く世に知られているものである。

②「顔氏家廟碑」

・これは建中元年(780)、顔真卿72歳の時の書である。これも顔真卿の正書の代表的なものとして有名である。

(この拓本にもまた、書道の本を開く度に必ずお目にかかっている)

・この碑も亀の台石の上に乗っているが、「唐多宝塔感応碑」の場合とは異なって、亀は頭部を欠くことなく、満足な形を保っている。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、76頁~77頁)

顔眞卿の書

〇顔眞卿の書から私たちが受けとるものは、ひと口に言うと、古武士的なもの、古武士的な精神のたたずまいの立派さである、と井上靖氏はいう。

・妥協も阿諛(あゆ)も、ごまかしも、甘えも、いっさいのそうしたものの通用しない精神であるという。

強固な意志、信念、誇り、そうしたものがその形成に参画している精神である。

もちろん、顔眞卿の書も、その書体によって異るし、初期、中期、晩年と、その長い生涯の時期時期によって、かなり大きい変化を見せている。しかし、顔眞卿の書である限り、上述した特色はすべてのものを一貫して流れていると言えるとする。剛勁とか剛直とかいう言葉を以て評せられるゆえんである。

〇書というものはふしぎなものである。

書とそれを書いた人との関係は、美術における作品と作者の関係とは違い、もっと直接的である、と井上靖氏はいう。

こうした関係は、特に顔眞卿の場合において目立っている。

そもそも顔眞卿なる人は、書というものをそのようなものとして考え、そのようなものとして筆をとり、まさにそのようなものとしての書を生み出したのである。

顔眞卿の書道史上に占める位置は、書というものに対するそうした考え方の確立者としての重さと大きさである。書を人と不離一体のものとしたことである。

・顔眞卿の書は、顔眞卿という一個の非凡な人格の表出であり、それ以外の何ものでもないのである。顔眞卿という書というものに関して、このような理念を打ちたて、それを自ら完璧な形において実践した人と言える、という。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、78頁~79頁)

顔眞卿という人と書

〇顔眞卿とはいかなる人であろうか。

いかなることをし、いかなる人生を歩んだ人であろうか、と井上靖氏は問いかける。

その書が永遠の生命を持つ独自なものであるように、顔眞卿その人の人となりも、その生涯も、独自であり、非凡である。

その書を真似ることができないように、顔眞卿の生涯も、その生き方も、また余人が企てて遠く及ばないものなのである。剛勁であり、剛直である。

【顔眞卿の出自と経歴】

・顔眞卿は字は清臣(せいしん)、琅邪臨沂(ろうやりんぎ)の人である。

・「顔勤禮碑」、「顔氏家廟碑」において、顔眞卿自身が記しているように、その家は学者の家柄であり、能書家の一門である。

〇安禄山の叛まで、顔眞卿がいかなる人生の道を歩いて来たか、そのあらましを、宋の留元剛(りゅうげんごう)の「顔魯公(がんろこう)年譜」によって、井上氏は拾っている。

・開元22年、26歳にして進士に挙げられ、28歳にして朝散郎秘書省著作局校書郎という役目を授かる。

・これを振り出しに顔眞卿は、文官吏としての道を歩き、京兆府醴泉(れいせん)県尉、長安尉を経て、天宝6載、39歳の時、監察御史に進む。

・そしてこの年、河東朔方軍試覆屯交兵使に当てられ、地方を旅し、翌7載には河西隴右(ろうゆう)軍試覆屯交兵使に、翌々8載には再び河東朔方軍試覆屯交兵使に当てられている。

・天宝8載、41歳の時、殿中侍御史(でんちゅうじぎょし)になるが、間もなく東都採訪判官に遷(うつ)される。

これは政界内部の争いを難詰して、宰相李林甫(りりんぽ)と並ぶ時の権力者楊国忠一派の憎むところとなったためである。

・しかし、翌9載には再び侍御史となるが、これも長くは続かず、11載にはまた武部員外郎判南曹という役に転出する。

・12載、45歳の時、平原太守。そして在任2年にして、顔眞卿は任地において、安禄山の叛を迎えることになったわけである。

以上が、顔眞卿45歳までの経歴のあらましである。

〇この期間の顔眞卿の人となりを示す挿話を、殷亮(いんりょう)の「顔魯公行状」によって拾っている。

・顔眞卿は39歳にして監察御史になっているが、この役は地方官の非行、腐敗をただすのを任としている。河西隴右方面の査察旅行の折、五原郡では旱魃が続いていた。ところが、顔眞卿が無実の罪で入獄している者あるを知って、それを救い出すと、たちまちにして降雨があった。監察御史顔眞卿が政治の紊(みだ)れを直したための雨であるとし、地方の人たちはこれを御史雨と呼んだという。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、81頁~83頁)

〇顔眞卿が中国の歴史の上に花々しく登場してくるのは、安禄山によって引き起され、一時唐朝の存続をその根柢から揺すぶった天宝の大乱の時である。

もし安禄山の叛乱事件がなかったら、顔眞卿の名は、中国書道史上において今日と変りない大きさを持っているとしても、その名から受けるものは大分異ったものになっていたに違いないという。

・今日、中国書道の改革者としての顔眞卿という大きい名は、既倒の危きにあった唐朝を孤軍よく支えた誠忠の人顔眞卿の大きい名と重なっているからである。

・それからまたいまに遺る顔眞卿の筆蹟の大部分のものは、安禄山が叛した天宝14載以降のものである。つまり、顔眞卿が乱後の端倪すべからざる複雑な政情の中に己れを貫きとおしている時に生まれたものである。

●「祭姪文稿(さいてつぶんこう)」

●「祭伯文稿(さいはくぶんこう)」

●「争坐位帖(そうざいじょう)」

●「麻姑仙壇記(まこせんだんき)」

●「大唐中興頌(だいとうちゅうこうしょう)」

●「顔氏家廟碑」

これらはみな然りである。

・その叛によって、武人としての顔眞卿の名を不朽のものとしたばかりでなく、書家としての顔眞卿を大成させる大きなきっかけを作ったと言える。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、79頁~80頁)

安禄山の乱と顔眞卿

・安禄山が突如范陽(はんよう)に叛したのは、天宝14載(755)11月である。

異民族の出である安禄山は、時の皇帝玄宗の寵愛を受け、辺境一帯の権力者としての地位を獲得、ひそかに異志を蓄えること十年、機熟して叛旗をひるがえすに到った。

――禄山、鉄轝(てつよ)に乗り、歩騎精鋭、煙塵千里、鼓譟(こそう)して地に震う。時に海内久しく承平にして、百姓、累世、兵革を知らず、にわかに范陽の兵起ると聞き、遠近震駭す。

「資治通鑑」は、こう記している。

また詩人白居易が「長恨歌」において、

「漁陽の鼙鼓(へいこ)地をどよもして来り」と歌っているのは、この時のことである。

・安禄山の叛が唐朝に伝えられたのは、安禄山が大軍を率いて范陽を発してから6日経っていた。

この日から都長安は混乱の坩堝と化した。

直ちに将軍封常清は命を受けて、東京(とうけい、洛陽)に赴き、6万の兵を募って、敵の大軍を迎え討つ備えを固めた。それから旬日を経ずして、早くも安禄山の軍は東京に迫ろうとする。

おそらくこの頃、唐朝に平原太守顔真卿から密使が派せられた。

禄山の叛と、それによる山東省一帯の動きを奏して来たものであった。禄山の南下に際して、河北24郡ついに一人の義士もないか、と悲観的観測が行われている時だったので、玄宗の悦びはたいへんなものであった。

・「自分は顔真卿がどんな顔をしていたか覚えていない。それなのに、顔真卿の方はこのように忠勤をぬきんでてくれる」。玄宗は言った。

※この話は、新、旧「唐書」にも「資治通鑑」にも出ている。

⇒このような形において、顔真卿は歴史の上に登場してくるのである、と井上靖氏はいう。

いやしくも平原太守である。都に在る時は、何回も玄宗に謁しているに違いないのであるが、いっこうに玄宗の記憶にのこっていないとうことは、奇妙と言えば奇妙であるが、顔真卿とはそのような人物であったのである、という。

権力者の記憶に残るようないかなる自己表現も、顔真卿とはもともと無縁であったのである。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、80頁~81頁)

・さて、天宝15載(756)、春正月、安禄山はついに大燕皇帝を称し、年号を聖武と改元する。

こうした情勢のもとに官軍賊軍相対峙したまま、容易に戦機は動かなかった。

安禄山も病み、哥舒翰もまた病んでいたのである。この時期、唐朝に僅かでも明るいものがあるとすれば、都長安を遠く離れた地方地方で、武人が兵を挙げていることである。捷報もあれば、敗報もあったが、節を守って難に赴く士は漸く全国各地に現われ始めたのである。

李光弼、郭子儀、張巡といった人人である。こうした気運を作ったのは顔真卿であり、その従父兄に当る常山郡の太守顔杲卿(がんこうけい)であった。

顔杲卿の方は武運拙く、敵の大軍に包囲され、その身は捉えられるに到る。顔杲卿が安禄山の前に引き出されて処刑されたという悲報は、2月長安に届く。

・戦機は動かぬままに、春は去った。この頃から将軍哥舒翰に対するあらぬ風評が流れ始め、疑心暗鬼に躍らされた唐朝は、自ら敗亡の源を作っていく。

聖旨に従って、哥舒翰が全軍に出動の命を発したのは、6月10日であった。

霊宝県の西原で、それぞれ興廃を賭けて、安禄山の軍と唐軍はついに干戈を交えた。勝敗は1日で決まった。哥舒翰は破れたのである。

・これを境にして、唐朝も、都長安も、未曾有の混乱に陥って行く。

6月13日、玄宗、宰相楊国忠、楊貴妃等は近衛兵に守られて都を落ちて行く。目指すところは蜀の国である。しかし、都から程遠からぬ馬嵬(ばかい)駅において、事態は楊国忠、楊貴妃をはじめとする楊氏一族が兵たちによって誅されるという悲劇に発展して行く。

そして蜀へ向う途中、玄宗は太子亨(こう)を留めて人民を慰撫せしめることし、太子と兵士たちと別れる。この時が唐朝にとって最も暗い時だった。玄宗皇帝は楊貴妃を喪(うしな)った悲しみの涙がまだ乾かぬ時、太子亨とも別れなければならなかった。

・玄宗が蜀にある一年の間に、天は再び唐朝に味方し、時代は大きく転換してゆく。

(霊武における太子亨の即位、将軍郭子儀、顔真卿などの活躍、回紇(ウイグル)からの救援、安禄山の非業の死、そして、長安、東京の回復。)

玄宗が都を棄ててから、叛軍の勢力は大きくなり、郭子儀、李光弼などの将軍も河北から兵を引き揚げて行かざるを得なくなる。顔真卿はそうした情勢の中で最後まで平原城に拠っていたが、ついに城を棄てる決心をしたのは、15載10月である。そして霊武における粛宗(太子亨、この年7月即位)に謁したのは、至徳2載4月である。顔真卿は49歳、憲部尚書兼御史大夫に任じた。

・粛宗が長安に帰ったのは、至徳2載10月のことである。そして安禄山亡きあとの賊軍の総帥である史思明などがたおれ、7年に亘った安禄山の叛乱事件が全く片付いたのは宝応2年、粛宗は亡くなり、そのあとを継いだ代宗の時代である。そして、代宗の時代が15年ほど続いて徳宗の時代へと移って行くが、その間唐朝は少しも平穏とは言えなかった。権臣、宦官入り乱れて、私利私権を争い、政治は腐敗の極に達する。

こうした時代を顔真卿は生きたのである。しかも節を曲げず、あくまで正しきを正しきとし、誤れるを誤れるとして生きたのである。

※顔真卿は粛宗が長安に帰ったばかりの時、奏している。

――春秋の昔、新宮焼けるや、魯の成公は三日哭したと聞く。いま太廟は賊のために毀(こわ)されている。帝は宜しく野壇を築き、東面して哭し、しかるのちに使者を遣わすべきである。

顔真卿の礼制を重んずることかくのごとくである。

非常の時といえども、国家として礼制を軽んじることは許されないというのが、顔真卿の考え方なのである。

ただし、この献言は実を結ばず、顔真卿はこれが禍(わざわい)して、地方に転出することになる。

※顔真卿は3回地方に転出させられているが、その尽くが、権臣、宦官に敬遠されてのことであった。中央の要職についたかと思うと、地方に転出し、また呼び返されて、中央の要職につくといったことを繰返している。地方生活で最も長い場合は10年を越えているが、この地方に在任している期間に多くの文人墨客と交わったことは、文章家として、書家としての顔真卿の大成に大きい役割を果たしたと、井上靖氏は考える。

「祭姪文稿」「祭伯文稿」「麻姑仙壇記」、それから今に遺っていないが「韻海鏡源(いんかいきょうげん)」360巻の編集などは、貶謫地(へんたくち)の生活が生んだものであるという。

・顔真卿が3回目の長い貶地生活を打ちきって、都長安に召し返されたのは、大暦12年(777)である。顔真卿を敵視して都から遠ざけていた宰相元載が殺されたあとのことである。

時に顔真卿69歳、刑部尚書に返り咲き、翌年、吏部尚書に転じた。

(いずれも唐朝の大官で、顔真卿は漸くにして重く遇されたのである)

・しかし、翌年代宗が薨じ、徳宗の時代が始まると、顔真卿の地位は安定したものではなかった。

楊炎が宰相に任ぜられると、すぐ顔真卿は吏部尚書から、さして実権のない太子少師という役に移されている。これから翌年にかけて、唐朝は大きく揺れに揺れる。その時、大きい事件は将軍郭子儀が没したことである。やがて李希烈によって引き起こされる大乱へと、時代は歩を進めていた。

淮西節度使李希烈が叛意を明らかにしたのは、建中3年(782)のことである。

・唐朝はたちまちにして安禄山の乱以来の難局に立たされるに到った。

この時、宰相盧杞は徳宗に奏して、顔真卿は忠直剛決、その名声は天下に聞えている、顔真卿を李希烈のもとに派して、その順逆の理を説かしむべきであるとした。

直ちに詔は降った。淮西反乱軍を宣撫する使者――淮寧宣慰使というのが、使節としての顔真卿に与えられた役名であった。

(顔真卿に課せられた任務が死を意味する以外の何ものでもないことは、誰の眼にも明らかであった)

・顔真卿は、抜刀した千人の兵に囲まれた中で、李希烈に詔旨を伝えた。

顔真卿がそのまま叛軍の館に停め置かれたことは言うまでもあるまい。

やがて李希烈から宰相として仕えることを説く使者が派せられてきたが、もちろん顔真卿の諾

くところとはならなかった。懐柔も、威嚇もきかなかった。顔真卿はすでに死を覚悟していた。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、83頁~88頁)

顔眞卿の最期~「資治通鑑」より

・顔真卿が捕らえられている間に、戦線には多少の変化があった。

李希烈は汝州を棄て、蔡州に移らなければならなかった。それに従って顔眞卿も蔡州に連れて行かれ、竜興寺の一室に幽せられた。

顔眞卿がどれだけの月日を蔡州竜興寺で過したか、はっきりしたことは判っていない。

・貞元元年(785)のこと、ある日戦線にある李希烈のもとから使者が派せられて来た。

※『資治通鑑』には、次のようにある。

「勅あり」

と、使者は言った。顔眞卿は恭しく頭を下げた。

「いま卿に死を賜う」

再び使者の声が聞こえてきた。

「老臣、無状にして、罪は死に当る」

顔眞卿は自分が死を賜わったことは当然だと思ったのである。

それにしても、もう再びその土を踏むことができなくなった都長安を、使者は一体いつ頃発ってきたのであろうか。顔眞卿はそのことを使者に訊いた。

「大梁より来たのだ。長安から来たのではない」

この使者の言葉で、顔眞卿は自分がとんでもない勘違いしていることに気付いた。

「それならば賊以外の何ものでもないではないか。勅とは何ごとであるか」

顔眞卿は烈しい声で叫んだ。間もなく死がやってきた。顔眞卿は七十七歳で縊殺(いさつ)されたのであった。

翌貞元2年、叛将李希烈もまた部下の将に殺されている。乱が鎮まったあと、顔眞卿の遺骸は長安に送られ、万年県鳳棲原(ほうせいげん)の祖先の墓に合葬された。

〇欧陽脩の「集古録跋尾(しっころくばつび)」巻140には、顔眞卿の「二十二字帖」について記した文章が収められている。

・この人の忠義は天性に出で、その字画剛勁にして独立、前蹟を襲(おそ)わず、挺然(ていぜん)として奇偉、その人となりに似たり。

※武人として、書家としての顔眞卿を評して、まさに至言と言うべきであろう、と井上靖氏は記す。

顔眞卿に対する書論について~井上靖氏の評言

〇顔眞卿の伝記を綴るに当って、一番興味深く感じたことについて、井上靖氏はしるしている。

顔眞卿礼讃の書論が夥しい数に上ることはもちろんであるが、その反対の否定的批判というものもある。

・それが実に生き生きとして、自由で、辛辣で、しかも充分納得できるものであるということであったという。

〇顔眞卿讃仰の書論の中に挟まって、否定的批評もまた堂々と居坐っている。

顔眞卿に関する古い記述を蒐めた「顔魯公集」の中には、そうした批評も収められている。

・“項羽が兜をかかげ、樊噲(はんかい)が強弓をひっ摑(つか)み、鉄柱でも張ろうとしているが如くで、昂然として犯すべからざる気色だ。”(これなどはなかなか辛辣)

・“頭は蚕で、尾は鼠だ”(当たらないでもない)

・“意を用うるに過ぎ、平淡天成の趣がなく、醜怪悪札の祖なり”

・“書法の壊、顔眞卿より始まる”

・“腕組みして突立っているところは田舎の親父のようだ”

・“肥えて重いところは蒸した餅に似ている”

※顔眞卿は時代時代で否定、肯定の批評を浴びている。

否定的批判をさえ己が名声を支える道具にしているようなところがある。

傑作が生き遺るということは、おそらくこうした否定、肯定の中を通って、なお生きたいということであろう、と井上靖氏はいう。

結論として言えることは、中国が書の国であるということである。顔眞卿の書にしてなおこの批判を受けているのである、という。

(小松茂美編『日本の名随筆64 書』作品社、1988年[1989年版]、88頁~90頁)

【補足】

※『資治通鑑』の原文には、次のようにある。

李希烈聞李希倩伏誅、忿怒、八月、壬寅、遣中使至蔡州殺顔真卿。中使曰:「有敕。」

真卿再拜。中使曰:「今賜卿死。」真卿曰:「老臣無状、罪當死、不知使者幾日發長安?」

使者曰:「自大梁來、非長安也。」真卿曰:「然則賊耳、何謂敕邪!」遂縊殺之。

(ネットで閲覧可能:維基文庫)