≪古文の攻略法~塩沢一平『きめる!センター 古文・漢文』より≫

(2024年2月15日投稿)

今回のブログでは、次の参考書をもとに、古文の攻略法および読解について解説してみたい。

〇塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]

次回では古文総合問題を解説するとして、今回は文法的事項(識別語、解釈、敬語)を中心に、和歌に関連した問題も触れておきたい。

【塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研はこちらから】

きめる!センター 古文・漢文

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

駿台予備校の塩沢一平先生は、「センターは、こんな試験~古文編」において次のようなことを述べている。(共通テストにも、あてはまる点が多々あるので、紹介しておく)

【文章の長さ】

・文章の長さは、例年1500字程度。速読・即答する問題処理テクニックが求められる。

例えば、出典別に読み方を変えるテクニックを身につける必要があるし、設問タイプ別のテクニックも必要になる。

(ちなみに、ネットによれば、2023年の共通テストの字数は1319字、2024年のそれは、1147字だったそうだ)

【出典】

・センター試験の出題ジャンルは、上代の文章が出題される可能性は低いようだ。

中古~近世(江戸)の作品で出題されるのは、教科書に掲載されていない作品か、掲載されていてもまったくマイナーな部分だという。

学校の授業で勉強した部分がセンターで出題されることはまずない。つまり、はじめて読む作品・部分が出ても、対応できる実力と対処法を身につけることが必要だと強調している。

歌物語が出題されていないのは、設問を作りやすい『伊勢物語』『大和物語』が、様々な大学で既に出題されていることや、章段自体が短いものが多く、1500字の長さにならないものが多いためらしい。

・時代的には、中世・近世の文章が多い。

その中で、特に擬古物語(平安時代のつくり物語に似せて作られた物語)の出題が多い。

登場人物の心情をつかむため、形容詞・形容動詞をきっちり覚えておこう。

・また心情は、和歌に凝縮された形で示される。

〇出題された文章のジャンル

中古=歴史物語・つくり物語・日記・説話

中世=歴史物語・説話・日記・随筆・軍記物語・歌論・擬古物語

近世=随筆・紀行・日記・擬古物語

(周知のように、2024年の共通テストの古文は、「車中雪」という江戸時代の擬古物語(平安時代の物語を模した文章)であった)

【設問タイプ】

①語句の意味

文章構造をとらえて解く、クールで渋い論理的な思考が必要である。

②文法・敬語問題

品詞分解・語の識別と、敬語が3対1の割合。

敬語では、尊敬・謙譲・丁寧のどれにあたるか、本動詞か補助動詞かが問われる。

③内容説明・心情説明・理由説明問題

どれか1問が出題される。

④内容合致(不合致)・趣旨選択問題

これもよく出る。訳せても“言いたいこと”がわかって、しかも選択できなければ点数にならない。

⑤和歌関連問題

和歌を含む文章が出たときは必ず設問になっている。

攻略法10~12で和歌問題をマスターして、大きく差をつけよう。

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、10頁~15頁)

例題9(重要古語/現古異義語/三つの関係/同内容の言い換え・逆接)

次の文章は『栄華物語』の一節である。藤原伊周(これちか)・隆家兄弟は、藤原道長との政争に破れて、伊周は播磨に、隆家は但馬に配流されている。

北の方の御心地いやまさりに重りにければ、ことごとなし。「帥殿(そちどの)今一度見奉りて死なむ死なむ」といふことを、寝てもさめてものたまへば、宮の御前もいみじう心苦しきことにおぼしめし、この御はらからの主たちも、「いかなるべきことにか」と思ひまはせど、なほ、

いと恐ろし。

<注>

〇北の方……伊周・隆家の母。

〇帥殿……伊周のこと。

〇宮の御前……伊周の妹、中宮定子。

〇御はらからの主たち……北の方の兄弟。

問 傍線部分の解釈として最も適当なものを、次の①~⑤のうつから一つ選べ。

①不満が残ることだと存じ上げ

②体裁悪いことと自然に思われ

③つらいことだと自然と思われ

④わずらわしいこととお思いになり

⑤お気の毒なことにとお思いになり

【解答】⑤

【解説】

・「心苦し」は、「現古異義語」にあたり、「気の毒だ」という意味(現代語では、「相手に負担をかけてすまない」という意味)。

答えは⑤

・でもこの意味を知らなくても、大丈夫。実は関係性から解ける。

傍線部の主語「宮の御前(定子)」には、類似内容を暗示する「も」がついている。

「御はらから…も」は、「同内容の言い換え」である。

宮の御前も……心苦しきことにおぼしめし、

‖

同内容の言い換え(プラスイメージ) ⇔「ど」(逆接)…いと恐ろし(マイナスイメージ)

‖

御はらから…も、「いかなるべきことにか」と思ひまはせ

・傍線部と同内容の思いは、「『いかなるべきことにか』と思ひまはせ」の部分。

「ど」があり、「いと恐ろし」というマイナスイメージと逆接の構造になっている。

つまり、「『いかなるべきことにか』と思ひまはせ」はプラスイメージ。傍線部もプラスイメージ。

・マイナスイメージとなっている①・②・④は×。

残った③と⑤を比べる。

③は「おぼしめす」という「思ふ」の尊敬語を「自然と~れる」という自発の訳し方をしているのである。

【解釈】

奥方(=伊周・隆家の母)の御病気はひどく重くなったので、ほかのことは(おっしゃら)ない。(ただ)「帥殿(=伊周)にもう一度お会いして死にたい、死にたい」ということを、寝ても覚めてもおっしゃるので、中宮様も非常にお気の毒なこととお思いになり、奥方の御兄弟の方々も、「(北の方の望みをかなえ伊周を入京させたならば)どうなるはずのことだろうか」と思い巡らすけれど、(対面させることは)やはり恐ろしい。

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、51頁~53頁)

品詞分解と頻出識別語の完全理解が、最短の攻略法

文法問題で問われるのは、「に」や「る」などの識別や、品詞分解、文法的説明

1.文法問題攻略の基本手順

①どこまでが一単語か判断する

(判断できない場合は保留して、わかる部分を単語に分ける)

②助動詞・助詞は、どの活用形[=何形]に接続しているか判断する

③活用語(動詞・助動詞・形容詞・形容動詞)は、その単語自身がどの活用形か判断する

2.本動詞・補助動詞の区別をする

本動詞……一般的な動詞のことで、ものの動作や状態を表す

<例>御衣を給ふ。(御着物をお与えになる。)

補助動詞……本動詞にあるような本来の意味を失い、上の文節を補助する働きのみをもつ動詞

<例>詠み給ふ(お詠みになる。)

3. 頻出識別語の識別法をマスターする

①「れ」「る」の識別

②「ぬ」「ね」の識別

③「に」の識別

④「なむ」の識別

⑤「なり」の識別

⑥「らむ」の識別

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、70頁~75頁)

例題13(文法的説明/「れ」と「ね」の識別)

大将、限りある宮仕へをえゆるされたまはねど(松浦宮物語)

【問】傍線部の「えゆるされたまはねど」の「れ」と「ね」の文法的説明として正しいものを、次の①~⑥のうちから一つ選べ。

①「れ」は尊敬の助動詞・「ね」は打消の助動詞

②「れ」は受身の助動詞・「ね」は打消の助動詞

③「れ」は完了の助動詞・「ね」は打消の助動詞

④「れ」は可能の助動詞・「ね」は完了の助動詞

⑤「れ」は自発の助動詞・「ね」は完了の助動詞

⑥「れ」は下二段活用の動詞語尾・「ね」は完了の助動詞

【解答】②

【解法】

・文法的説明で、「れ」と「ね」の識別を問うている。つまり、頻出識別語の「れ」と「ね」が問題になっている。

・基本手順にしたがって単語に分け、識別法で分析してみる。

【え□ゆるさ□れ□たまは□ね□ど】

(1)まず、「ね」について見る。

・「ね」は未然形に接続し、下に「ど」が連絡している。

➡これは打消の助動詞「ず」の已然形とわかる。

➡すると選択肢の④・⑤・⑥は×

(2)次に、残りの①・②・③の「れ」を見る。

尊敬・受身の助動詞か、完了の助動詞かということ、つまり未然形接続か、已然形接続かということが問題になる。

☆「ゆるさ」は未然形なので、①か②かが正解ということになる。

(3)すると、「れ」が尊敬か受身かということを判断しなければいけない。

※問題文全体の内容を見ると、「受身」と判断することができるが、ここでは省略されている。

下に接続する「たまふ」との関係から、わかる。

➡「れ」の直後に「たまふ」があると、「れ」は尊敬にならない。

ゆえに①は不正解。

【ポイント】

・識別では、接続のしかたに注目すること!

・尊敬の補助動詞「給ふ」を下接する

「る・らる」の連用形「れ・られ」は尊敬にならない

「す・さす」の連用形「せ・させ」は通常尊敬になる

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、75頁~77頁)

文法問題でもう一つ押さえる必要があるのは、敬語。

敬語問題は、仕組みの理解と単語の暗記が決め手。

主体・客体、誰から誰への敬意を表しているかに注意。

1.敬語の仕組みを理解する。

①主体(主語)と客体(目的語にあたる人物・受け手)を見つける。

②誰から誰への敬意か判断する。

誰から➡地の文=語り手(作者)から

会話文=話し手から

誰への➡a 尊敬語=動作の主体への敬意

b 謙譲語=動作の客体への敬意

c 丁寧語=聞き手または読み手への敬意(会話文や手紙文に用いられることが多い)

2.頻出敬語「侍り」「候ふ」「奉る」「聞こゆ」の意味をマスターする。

<合格のための+α解説>

※現代語の「ます」は丁寧の補助動詞だが、古文の「ます」は常に尊敬語。

・「おはします」は、尊敬語「おはす」(いらっしゃる)に尊敬語の「ます」(いらっしゃる)がついてできたもので、強い尊敬を表す。

(本動詞にも補助動詞にも用いられる)

<注意>

・「おはします」の「ます」を丁寧語だと思って、「いらっしゃいます」と訳してしまうと、落とし穴にはまることになる。

・「います」も、「まします」も、「ます」をもとにした語。

意味も「ます」と同様で、「いらっしゃる」。

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、88頁~89頁、94頁)

・センター試験では、内容合致(不合致)問題や主旨選択問題が頻出したそうだ。

これらは内容が理解できているかどうかを確かめる、とてもよい問題だった。

内容合致の問題だからといって、文章の隅から隅まで見る必要はないようだ。

しかし、「なんとなく」という印象や、第六感で判断してはいけない。

次のような、もっと論理的な見方が必要となるという。

①主人公の会話・行動にチェックを入れる。

主人公の会話・行動は、全体の内容理解に欠かせないから、選択肢になりやすい。

②選択肢と対応する部分があるハズ。

⇒対応部分を探し出し、内容が正しいか判断する。

③選択肢と対応する部分がなかったり、選択肢に書かれている内容に余分な表現が加わっている場合は、本文から読み取れないのだから合致しない。

⇒本文にないことを、「なんとなく予想できる」とか、深読みして補って、「読み取ろうとすれば、そういえるかもしれない」などと思う必要は一切ない。

④内容理解を大きく左右する重要語句の訳出が正しいかチェックする。

⑤数・月・季節の記述が正しいかチェックする。

⑥主体・客体が正しいかチェックする。

(主体・客体の入れ替えもよくある)

⑦使役「す・さす・しむ」と受身「る・らる」、尊敬「給ふ」と謙譲「申す・奉る」など、対立的語句の入れ替えに注意。

⑧不合致問題は、不合致の場合は確実に本文と異なる部分がある。曖昧な選択肢はとりあえず残す。

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、122頁~124頁)

例題24 (内容合致問題)

次の文章は『栄華物語』の一節である。

例題24(内容合致問題)

次の文章は『栄華物語』の一節である。あまりにも華美であった皇太后藤原妍子(けんし)の年始の大饗(たいきょう:正月に行われる宴会)を、兄の関白藤原頼通が咎める場面から始まっている。これを読んで、後の問いに答えよ。

関白殿(=頼通)うちに入らせ給ひて、御前(=妍子)に申させ給ふ。「今日の事、すべ

ていと殊の外にけしからずせさせ給へり。この年ごろ、世の中いとかういみじう(=ぜいた

くに)なりにて侍る。また一年の御堂の会(=法成寺金堂落成供養の法会)の御方がたの女

房のなりどもなどぞ、世に珍らかなる事どもに侍りしかど、それは夏なれば事限りありて術

なかりけり。なでふ人の衣か、二十着たるやう候ふ。さらにさらにいとけしからずおはしま

す。いま御堂に今日の事ども問はせ給はば、この女房の衣の数により、御勘当(=叱責)侍

らむずらむと思ひ給ふるこそ、いと苦しう候へ。宮々によき事候へば、うち笑ませ給ひて、

いとよしとおぼしめしたり。かやうの例ならぬ事候へば、まづ追ひたてさせ給ふに、いと軽々に候ふや。『大宮(=彰子)・中宮(=威子)は、女房のなり六つに過ぐさせ給はねばいとよし。

この御前なむ、いとうたておはします。』とこそは常に候ふめれ。」など申しおかせ給ひて、

出でさせ給ふ。女房達ゐすくみて、立つ心地いとわびし。……。

またの日、御堂より、「関白殿、とく参らせ給へ。」とあれば、「何事にか。」とて、急ぎ参らせ給へれば、世間の御物語なりけり。……(頼通は)ありし事ども聞こえさせ給へば、(道長は)

いみじう腹立たせ給ひて「あさましう珍かなる事どもなりや。衣は七つ八つをだに安から

ぬ事と思へば、中宮・大宮などには皆申し知らせて、いみじき折節にもただ六つと定め申した

るを誤たせ給はぬに、この宮こそ事破りにおはしませ。」と過ぎたる事ののしらせ給ふ……。

(栄華物語)

(参考系図)

道長(御堂)―彰子(大宮)

―頼通(関白殿、大臣)

―妍子(御前、宮)

―威子(中宮)

問 本文の内容と合致するものを、①~⑤のうちから一つ選べ。

①頼通は、質素にするようにという道長の考えを理解してはいたが、姉妹たち全員に実行させるには至らなかった。

②彰子と威子は、妍子と異なり華美なふるまいをさけ、二十枚以内と決められていた女房の着物も六枚しか着せなかった。

③頼通は妍子にあらかじめ華美な服装をさけるように注意したが守ってもらえず、話を聞いた道長に叱られるはめになった。

④道長は子供の幸運を人一倍喜ぶ子煩悩な親であり、逆に彼らが言い付けを守らないような場合にはこんこんと諭した。

⑤万事が華美になっていた当時、夏の衣装が派手になるのは仕方がないとされたが、正月は地味にしているほうが奥ゆかしかった。

※内容合致問題では、対応箇所を探し吟味することがポイント!

【解答】①

【解説】

まず①から

・質素な服装を「姉妹全員に実行させるには至らなかった」は、前書きに「妍子」が華美であると書かれていることから、合っている。

ポイント1にあるように、この主人公「頼通」の会話・行動に注目。

妍子に対して、「今日の事、すべていと殊の外にけしからず……」と述べていることでもわかる。

・「けしからず」は重要古語

①異様だ・奇怪だ、②不都合だ・無差別だ、③常識外れだ、という意味。

今回は、「不都合だ」、「常識外れだ」と訳して不自然ではない。

ともに、妍子の服装を咎めていることになる。

・道長が彰子や威子に比して、妍子の華美な服装を常々注意していたことが分かる。

とすると、①が正解になりそうだ。

また、③について

・ポイント6にあるように、主体・客体に注目すると、あらかじめ華美な服装を注意している主体を頼通としているので×。

②について

・ポイント5にあるように、「二十枚以内」という数に注目してみよう。

なでふ人の衣か、二十着たるやう候ふ。

(どんな人の着物でも二十枚重ねて着ていることがありましょうか、いやありません)

だから②は×

・この部分は、妍子が二十枚も着物を重ねるほどの、華美な服装を頼通が咎めているけれど、二十枚以内ならよいわけではない。最初に示した道長の発言の中にも、

『大宮(=彰子)・中宮(=威子)は、女房のなり六つに過ぐさせ給はねばいとよし。……』

とあるように、六枚を超えていないのでよいと述べている。ゆえに②は×

④について

・対応する部分を探すと、第二段落が対応している。

言いつけを守らないことに対して、道長は、

「あさましう珍かなる事どもなりや。……事破りにおはしませ。」と過ぎたる事ののしらせ給ふ……

と腹を立てている。

ポイント4にもあるように、この部分の重要古語「ののしる」に注目すると、

ののしる ①大声をあげる・騒ぐ、②(動詞のあとについて)大変~

「ののしる」は④の選択肢中の「こんこんと諭した」に対応していない。

ゆえに×

⑤について

・対応する部分を探すと、頼通の会話部分が対応している。

「それは夏なれば事限りありて術なかりけり。」

(それは夏なので(着重ねるにも)限度があるので仕方がなかった。)

要するに、夏は暑いので沢山着ても限度があるが、冬はそれがなくなるから沢山着こむことになってよくないと言っている。

ゆえに⑤も×

結局、①が正解。

【解釈】

関白殿(=頼通)が(皇太后妍子の)御所にお入りになって、妍子様に申し上げなさる。「今

日の事は、すべてとても格別に不都合なふうになさった。この数年来、世の中がとてもこのようにぜいたくになっています。また先年の御堂の落成供養のときの皆様の女房の服装などは、

実にめずらしい(きらびやかな)事々でございましたが、それは夏なので(着重ねるにも)限度があるので仕方がなかった。どんな人の着物でも二十枚重ねて着ていることがありましょう

か(いやありません)。まったくまったく実に非常識でいらっしゃる。いま御堂(=道長)に

今日の事々をお問いになるならば、この女房の着物の数によって御叱責があるでしょうと存じ

ますことが、とても辛いことでございます。(御堂は)宮々に良いことがありますならば、微

笑みなさって、とてもよいことだとお思いになっています。このような異例なことがあります

ならば、真っ先にその場から立ち去らせなさるのに、全く軽率でございますなあ。『大宮(=

彰子)と中宮(=威子)は、女房の服装を六つ以上になさらないので実に結構だ。この御方(=

妍子)におかれましては、とても嘆かわしいことでいらっしゃる。』と(御堂は)常におっしゃっているようです。」などと申し置きなさって、(その場から)お出になった。女房達は、座ったままこわばった状態で、立ち上がる気持ちといったらとても辛い……。

翌日、御堂から、「関白殿、はやく参上しなさい。」と(お呼び出しが)あるので、「何事で

あろうか。」と思って急いで参上なさると、様々なお話をなさった。……(頼通は)例の事々

を申し上げなさると、(御堂=道長は)ひどく立腹なさって「あきれるほど珍しい事々である

なあ。着物は七・八枚でさえ(重ねて着るのを)心穏やかでない事と思うので、中宮・大宮などには皆お知らせ申し上げて、大事な行事の時々にもただ六枚とお定め申し上げたことをお破りにならないのに、この宮(妍子)は規則違反でいらっしゃる」……と大げさに大声をおあげ

になる。

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、124頁~132頁)

<合格のための+α解説>

内容合致・不合致問題、主旨選択問題の選択肢は、内容理解の大きなヒント

……「次の文章を読んで後の問いに答えよ」という設問を真に受けてはいけない。

なぜなら、「文章を読んで」から設問に取りかかったとしても、(問題を解くためには)また最初に戻って読まなければならないから。

当たり前だが、まず設問を読んで、何が問われていて、何に注意して本文を読むか、見当をつけること。

たとえば、不合致問題なら、選択肢の一つ(ないしは二つ)を除いて、内容は本文と合致しているのだから、これを読めば内容のアウトラインの七・八割は分かるはず。

また、内容合致問題にしても、不正解の選択肢の内容のすべてが合致していないのではなく、一部分が合ってないという選択肢がほとんど。やはりヒントになるはずだ。

※内容合致・不合致問題は、設問としては難しいけれど、逆に内容理解のヒントにもなるのだ!

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、133頁)

まずは、和歌解釈の方法を押さえること。

1五・七・五・七・七のリズムに分ける。

2文の終わりに相当する部分を見つけ、句点(。)をつける。

◆一番最後につく(句切れなし)。

◆句切れがある場合、句点(。)は複数つく。

◆倒置法の場合、結句末は、読点(、)になる。

<例>

一方に袖や濡れまし。旅衣たつ日を聞かぬらみなりせば、

3句点(。)の前後を見比べて、その関係をつかむ。

①句点の後が、前の理由説明になっている。

⇒「というのも」「なぜなら」を補うと理解しやすい。

②句点の前後が、順接の関係になっている。

⇒「だから」などを補うと理解しやすい。

③句点の前後が、逆接の関係になっている。

⇒「しかし」「けれども」などを補うと理解しやすい。

④句点の前後が、倒置されている。

4解釈のヒントを見つける。

①ヒントは和歌の近くの文章中にある。

⇒和歌の前後にその和歌が詠まれる契機となった事柄が示される。

②ヒントは和歌の近くの和歌の中にある。

⇒複数の人物が和歌をやりとりする場合、贈られた歌の表現や内容をうけ、返歌を詠む。

5主体を表すことばがなければ、その動作の主体は詠み手自身。

⇒和歌は、自らの気持ちを凝縮した表現。

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、142頁~144頁)

修辞における「知的効果」の味わい方として、黒川行信『体系古典文法』(数研出版)において、次のように記している。

①物語の文脈、詞書などから作歌意図をつかむ

②五七五七七に分かち書きして、リズムや切れ字などを把握する

③枕詞、縁語、掛詞の代表例を覚えておく

(黒川行信『体系古典文法』数研出版、2019年[1990年初版]、138頁)

次に、和歌の修辞問題、(1)掛詞(かけことば)の攻略法について考えてみよう。

掛詞が分からないと、和歌の意味が理解できない場合もある。

●掛詞の特徴と見つけ方

①掛詞とは、同じ部分に重ねられた同音異義語で、一つの歌の中に複数のイメージを組み込んだ技法。

②上から読んで、急に意味が理解しにくくなる部分に掛詞がある。

⇒掛けられた双方の意味を解釈に反映しないと理解できない場合が多いため。

③物(現象事象)と心(心象人事)の掛詞が多い。

<例> ながめ(「長雨」=現象と「ながめ」=心象」

花の色はうつりにけりないたづらに我が身世にふるながめせし間に(古今集・巻二・小野小町)

ふる(降る・経る)

ながめ(長雨・眺め)

【現代語訳】

桜の花の色はむなしく色あせてしまったことだなあ、長雨が降り続いて見ることもできずにいるうちに。そのように私の容色もむなしく衰えてしまったことだ、自分が生きてゆくことで物思いをしていた間に。

※和歌には、<表の意味>と<裏の意味>があることが多い。二つを橋渡ししているのが掛詞である。多くの場合、

●表の意味=自然物・地名

●裏の意味=人事・人の心情となる。

上記の小野小町の歌では、「長雨―降る」が自然物で表の意味、「眺め―経る」が人事で裏の意味ということになる。

4掛詞は双方の長さが違う場合もある。

<例>おもひ(「思ひ」と「火」)

5清音・濁音の違いは許容される。

<例>おほえ(「大江」と「覚え」)

※掛詞は平仮名で書かれることが多い。二つの漢字をあてるとすればどうなるかを考えることが、掛詞を見つけるコツである。

※掛詞は、つまり「ダジャレ」みたいなものと考えるとわかりやすい。

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、150頁~151頁、黒川行信『体系古典文法』数研出版、2019年[1990年初版]、136頁~138頁、仲光雄『古文上達 基礎編 読解と演習45』Z会出版、2006年[2020年版]、168頁~169頁)

和歌の修辞としての掛詞の例題をみてみよう。

あふことをいつともしらぬわかれぢはいづべきかたもなくなくぞゆく

(とりかへばや)

【問】この和歌には掛詞が用いられているが、その掛詞を含む句を、次の①~⑤のうちから一つ選べ。

①あふことを ②いつともしらぬ ③わかれぢは ④いづべきかたも ⑤なくなくぞゆく

【解法】

①この歌をリズム分けし、文の終わりに相当する部分を探すと、結句末に句点(。)をつけることができる。つまり、句切れはないから、ストレートに上から読んでいけばよい。

②次に掛詞の特徴である「突然意味が理解しにくくなる部分」を探すと、第四句と結句、「いづべきかたも」から「なくなくぞゆく」に移っていく部分で、意味が理解しにくくなっている。

⇒それは、「いづべきかたもなく」と「なくなくぞ行く」という文脈が、掛詞によって接合されているからである。

⇒「なくなく」の部分に、「無く」と「泣く泣く」とが掛けられている。

【解答】 ⑤

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、152頁~153頁)

掛詞の練習問題をみてみよう。

【問】次の和歌から掛詞を抜き出し、何と何が掛けられているかを説明せよ。

①秋の野に人まつ虫の声すなり我かと行きていざとぶらはむ (古今集)

②難波江(はにはえ)の葦(あし)のかりねのひとよゆゑみをつくしてや恋ひわたるべき

(千載集)

【解答】

①「まつ」に「松」と「待つ」を掛ける。

②「かりね」に「刈り根」と「仮寝」を掛ける。

「よ」に「節(よ)」と「夜」を掛ける。

「みをつくし」に「澪標」(みをつくし:水路標識)と「身を尽くし」を掛ける。

※掛詞を三つ含む。どれも覚えておくべきものである。

ちなみに、「難波江の葦の」は序詞である。

【現代語訳】

①秋の野に人を待つ(かのように)松虫の声がするようだ。待っているのは我かと行って訪ねよう。

②難波の入り江の葦の刈り根の一節(ひとよ)ではないが、一夜(ひとよ)の仮寝のために、あの澪標のように身を尽くして恋い続けることだ。

(仲光雄『古文上達 基礎編 読解と演習45』Z会出版、2006年[2020年版]、169頁)

(2024年2月15日投稿)

【はじめに】

今回のブログでは、次の参考書をもとに、古文の攻略法および読解について解説してみたい。

〇塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]

次回では古文総合問題を解説するとして、今回は文法的事項(識別語、解釈、敬語)を中心に、和歌に関連した問題も触れておきたい。

【塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研はこちらから】

きめる!センター 古文・漢文

〇塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]

【目次】

はじめに

センターは、こんな試験

古文編

攻略法0 センターの基本となる文法を押さえよう

攻略法1 出典タイプによって読み方を変えよう

攻略法2 傍線部解釈問題①

攻略法3 傍線部解釈問題②

攻略法4 文法問題①

攻略法5 文法問題②

攻略法6 内容説明・心情説明・理由説明問題①

攻略法7 内容説明・心情説明・理由説明問題②

攻略法8 内容合致・主旨選択問題①

攻略法9 内容合致・主旨選択問題②

攻略法10 和歌関連問題①(和歌解釈の方法)

攻略法11 和歌関連問題②(掛詞の攻略法)

攻略法12 和歌関連問題③(序詞の攻略法)

古文総合問題

古文総合問題 解答・解説

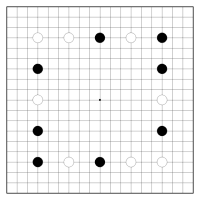

<コラム>目で見る古文① (平安時代の貴族の住居)

<コラム>目で見る古文② (平安貴族の服装)

<コラム>目で見る古文③ (宮中の世界)

<コラム>目で見る古文④ (平安時代の暦と季節、時刻、方位、月の名前)

<コラム>目で見る古文⑤ (平安美人の身だしなみ)

<コラム>目で見る古文⑥ (陰陽道)

<コラム>目で見る古文⑦ (夢占)

(塩沢一平ほか『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、6頁~7頁)

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・「古文の力」とは?

・攻略法2 傍線部解釈問題①

・攻略法4 文法問題① 識別語

・攻略法5 文法問題② 敬語

・攻略法8 内容合致・主旨選択問題①

・攻略法10 和歌関連問題①(和歌解釈の方法)

・攻略法11 和歌関連問題②(掛詞の攻略法)

「古文の力」とは?

駿台予備校の塩沢一平先生は、「センターは、こんな試験~古文編」において次のようなことを述べている。(共通テストにも、あてはまる点が多々あるので、紹介しておく)

【文章の長さ】

・文章の長さは、例年1500字程度。速読・即答する問題処理テクニックが求められる。

例えば、出典別に読み方を変えるテクニックを身につける必要があるし、設問タイプ別のテクニックも必要になる。

(ちなみに、ネットによれば、2023年の共通テストの字数は1319字、2024年のそれは、1147字だったそうだ)

【出典】

・センター試験の出題ジャンルは、上代の文章が出題される可能性は低いようだ。

中古~近世(江戸)の作品で出題されるのは、教科書に掲載されていない作品か、掲載されていてもまったくマイナーな部分だという。

学校の授業で勉強した部分がセンターで出題されることはまずない。つまり、はじめて読む作品・部分が出ても、対応できる実力と対処法を身につけることが必要だと強調している。

歌物語が出題されていないのは、設問を作りやすい『伊勢物語』『大和物語』が、様々な大学で既に出題されていることや、章段自体が短いものが多く、1500字の長さにならないものが多いためらしい。

・時代的には、中世・近世の文章が多い。

その中で、特に擬古物語(平安時代のつくり物語に似せて作られた物語)の出題が多い。

登場人物の心情をつかむため、形容詞・形容動詞をきっちり覚えておこう。

・また心情は、和歌に凝縮された形で示される。

〇出題された文章のジャンル

中古=歴史物語・つくり物語・日記・説話

中世=歴史物語・説話・日記・随筆・軍記物語・歌論・擬古物語

近世=随筆・紀行・日記・擬古物語

(周知のように、2024年の共通テストの古文は、「車中雪」という江戸時代の擬古物語(平安時代の物語を模した文章)であった)

【設問タイプ】

①語句の意味

文章構造をとらえて解く、クールで渋い論理的な思考が必要である。

②文法・敬語問題

品詞分解・語の識別と、敬語が3対1の割合。

敬語では、尊敬・謙譲・丁寧のどれにあたるか、本動詞か補助動詞かが問われる。

③内容説明・心情説明・理由説明問題

どれか1問が出題される。

④内容合致(不合致)・趣旨選択問題

これもよく出る。訳せても“言いたいこと”がわかって、しかも選択できなければ点数にならない。

⑤和歌関連問題

和歌を含む文章が出たときは必ず設問になっている。

攻略法10~12で和歌問題をマスターして、大きく差をつけよう。

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、10頁~15頁)

攻略法2 傍線部解釈問題①

例題9(重要古語/現古異義語/三つの関係/同内容の言い換え・逆接)

次の文章は『栄華物語』の一節である。藤原伊周(これちか)・隆家兄弟は、藤原道長との政争に破れて、伊周は播磨に、隆家は但馬に配流されている。

北の方の御心地いやまさりに重りにければ、ことごとなし。「帥殿(そちどの)今一度見奉りて死なむ死なむ」といふことを、寝てもさめてものたまへば、宮の御前もいみじう心苦しきことにおぼしめし、この御はらからの主たちも、「いかなるべきことにか」と思ひまはせど、なほ、

いと恐ろし。

<注>

〇北の方……伊周・隆家の母。

〇帥殿……伊周のこと。

〇宮の御前……伊周の妹、中宮定子。

〇御はらからの主たち……北の方の兄弟。

問 傍線部分の解釈として最も適当なものを、次の①~⑤のうつから一つ選べ。

①不満が残ることだと存じ上げ

②体裁悪いことと自然に思われ

③つらいことだと自然と思われ

④わずらわしいこととお思いになり

⑤お気の毒なことにとお思いになり

【解答】⑤

【解説】

・「心苦し」は、「現古異義語」にあたり、「気の毒だ」という意味(現代語では、「相手に負担をかけてすまない」という意味)。

答えは⑤

・でもこの意味を知らなくても、大丈夫。実は関係性から解ける。

傍線部の主語「宮の御前(定子)」には、類似内容を暗示する「も」がついている。

「御はらから…も」は、「同内容の言い換え」である。

宮の御前も……心苦しきことにおぼしめし、

‖

同内容の言い換え(プラスイメージ) ⇔「ど」(逆接)…いと恐ろし(マイナスイメージ)

‖

御はらから…も、「いかなるべきことにか」と思ひまはせ

・傍線部と同内容の思いは、「『いかなるべきことにか』と思ひまはせ」の部分。

「ど」があり、「いと恐ろし」というマイナスイメージと逆接の構造になっている。

つまり、「『いかなるべきことにか』と思ひまはせ」はプラスイメージ。傍線部もプラスイメージ。

・マイナスイメージとなっている①・②・④は×。

残った③と⑤を比べる。

③は「おぼしめす」という「思ふ」の尊敬語を「自然と~れる」という自発の訳し方をしているのである。

【解釈】

奥方(=伊周・隆家の母)の御病気はひどく重くなったので、ほかのことは(おっしゃら)ない。(ただ)「帥殿(=伊周)にもう一度お会いして死にたい、死にたい」ということを、寝ても覚めてもおっしゃるので、中宮様も非常にお気の毒なこととお思いになり、奥方の御兄弟の方々も、「(北の方の望みをかなえ伊周を入京させたならば)どうなるはずのことだろうか」と思い巡らすけれど、(対面させることは)やはり恐ろしい。

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、51頁~53頁)

攻略法4 文法問題① 識別語

品詞分解と頻出識別語の完全理解が、最短の攻略法

文法問題で問われるのは、「に」や「る」などの識別や、品詞分解、文法的説明

1.文法問題攻略の基本手順

①どこまでが一単語か判断する

(判断できない場合は保留して、わかる部分を単語に分ける)

②助動詞・助詞は、どの活用形[=何形]に接続しているか判断する

③活用語(動詞・助動詞・形容詞・形容動詞)は、その単語自身がどの活用形か判断する

2.本動詞・補助動詞の区別をする

本動詞……一般的な動詞のことで、ものの動作や状態を表す

<例>御衣を給ふ。(御着物をお与えになる。)

補助動詞……本動詞にあるような本来の意味を失い、上の文節を補助する働きのみをもつ動詞

<例>詠み給ふ(お詠みになる。)

3. 頻出識別語の識別法をマスターする

①「れ」「る」の識別

②「ぬ」「ね」の識別

③「に」の識別

④「なむ」の識別

⑤「なり」の識別

⑥「らむ」の識別

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、70頁~75頁)

例題13(文法的説明/「れ」と「ね」の識別)

大将、限りある宮仕へをえゆるされたまはねど(松浦宮物語)

【問】傍線部の「えゆるされたまはねど」の「れ」と「ね」の文法的説明として正しいものを、次の①~⑥のうちから一つ選べ。

①「れ」は尊敬の助動詞・「ね」は打消の助動詞

②「れ」は受身の助動詞・「ね」は打消の助動詞

③「れ」は完了の助動詞・「ね」は打消の助動詞

④「れ」は可能の助動詞・「ね」は完了の助動詞

⑤「れ」は自発の助動詞・「ね」は完了の助動詞

⑥「れ」は下二段活用の動詞語尾・「ね」は完了の助動詞

【解答】②

【解法】

・文法的説明で、「れ」と「ね」の識別を問うている。つまり、頻出識別語の「れ」と「ね」が問題になっている。

・基本手順にしたがって単語に分け、識別法で分析してみる。

【え□ゆるさ□れ□たまは□ね□ど】

(1)まず、「ね」について見る。

・「ね」は未然形に接続し、下に「ど」が連絡している。

➡これは打消の助動詞「ず」の已然形とわかる。

➡すると選択肢の④・⑤・⑥は×

(2)次に、残りの①・②・③の「れ」を見る。

尊敬・受身の助動詞か、完了の助動詞かということ、つまり未然形接続か、已然形接続かということが問題になる。

☆「ゆるさ」は未然形なので、①か②かが正解ということになる。

(3)すると、「れ」が尊敬か受身かということを判断しなければいけない。

※問題文全体の内容を見ると、「受身」と判断することができるが、ここでは省略されている。

下に接続する「たまふ」との関係から、わかる。

➡「れ」の直後に「たまふ」があると、「れ」は尊敬にならない。

ゆえに①は不正解。

【ポイント】

・識別では、接続のしかたに注目すること!

・尊敬の補助動詞「給ふ」を下接する

「る・らる」の連用形「れ・られ」は尊敬にならない

「す・さす」の連用形「せ・させ」は通常尊敬になる

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、75頁~77頁)

攻略法5 文法問題② 敬語

文法問題でもう一つ押さえる必要があるのは、敬語。

敬語問題は、仕組みの理解と単語の暗記が決め手。

主体・客体、誰から誰への敬意を表しているかに注意。

1.敬語の仕組みを理解する。

①主体(主語)と客体(目的語にあたる人物・受け手)を見つける。

②誰から誰への敬意か判断する。

誰から➡地の文=語り手(作者)から

会話文=話し手から

誰への➡a 尊敬語=動作の主体への敬意

b 謙譲語=動作の客体への敬意

c 丁寧語=聞き手または読み手への敬意(会話文や手紙文に用いられることが多い)

2.頻出敬語「侍り」「候ふ」「奉る」「聞こゆ」の意味をマスターする。

<合格のための+α解説>

※現代語の「ます」は丁寧の補助動詞だが、古文の「ます」は常に尊敬語。

・「おはします」は、尊敬語「おはす」(いらっしゃる)に尊敬語の「ます」(いらっしゃる)がついてできたもので、強い尊敬を表す。

(本動詞にも補助動詞にも用いられる)

<注意>

・「おはします」の「ます」を丁寧語だと思って、「いらっしゃいます」と訳してしまうと、落とし穴にはまることになる。

・「います」も、「まします」も、「ます」をもとにした語。

意味も「ます」と同様で、「いらっしゃる」。

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、88頁~89頁、94頁)

攻略法8 内容合致・主旨選択問題①

・センター試験では、内容合致(不合致)問題や主旨選択問題が頻出したそうだ。

これらは内容が理解できているかどうかを確かめる、とてもよい問題だった。

内容合致の問題だからといって、文章の隅から隅まで見る必要はないようだ。

しかし、「なんとなく」という印象や、第六感で判断してはいけない。

次のような、もっと論理的な見方が必要となるという。

<内容合致・不合致問題の選択のポイント>

①主人公の会話・行動にチェックを入れる。

主人公の会話・行動は、全体の内容理解に欠かせないから、選択肢になりやすい。

②選択肢と対応する部分があるハズ。

⇒対応部分を探し出し、内容が正しいか判断する。

③選択肢と対応する部分がなかったり、選択肢に書かれている内容に余分な表現が加わっている場合は、本文から読み取れないのだから合致しない。

⇒本文にないことを、「なんとなく予想できる」とか、深読みして補って、「読み取ろうとすれば、そういえるかもしれない」などと思う必要は一切ない。

④内容理解を大きく左右する重要語句の訳出が正しいかチェックする。

⑤数・月・季節の記述が正しいかチェックする。

⑥主体・客体が正しいかチェックする。

(主体・客体の入れ替えもよくある)

⑦使役「す・さす・しむ」と受身「る・らる」、尊敬「給ふ」と謙譲「申す・奉る」など、対立的語句の入れ替えに注意。

⑧不合致問題は、不合致の場合は確実に本文と異なる部分がある。曖昧な選択肢はとりあえず残す。

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、122頁~124頁)

例題24 (内容合致問題)

次の文章は『栄華物語』の一節である。

例題24(内容合致問題)

次の文章は『栄華物語』の一節である。あまりにも華美であった皇太后藤原妍子(けんし)の年始の大饗(たいきょう:正月に行われる宴会)を、兄の関白藤原頼通が咎める場面から始まっている。これを読んで、後の問いに答えよ。

関白殿(=頼通)うちに入らせ給ひて、御前(=妍子)に申させ給ふ。「今日の事、すべ

ていと殊の外にけしからずせさせ給へり。この年ごろ、世の中いとかういみじう(=ぜいた

くに)なりにて侍る。また一年の御堂の会(=法成寺金堂落成供養の法会)の御方がたの女

房のなりどもなどぞ、世に珍らかなる事どもに侍りしかど、それは夏なれば事限りありて術

なかりけり。なでふ人の衣か、二十着たるやう候ふ。さらにさらにいとけしからずおはしま

す。いま御堂に今日の事ども問はせ給はば、この女房の衣の数により、御勘当(=叱責)侍

らむずらむと思ひ給ふるこそ、いと苦しう候へ。宮々によき事候へば、うち笑ませ給ひて、

いとよしとおぼしめしたり。かやうの例ならぬ事候へば、まづ追ひたてさせ給ふに、いと軽々に候ふや。『大宮(=彰子)・中宮(=威子)は、女房のなり六つに過ぐさせ給はねばいとよし。

この御前なむ、いとうたておはします。』とこそは常に候ふめれ。」など申しおかせ給ひて、

出でさせ給ふ。女房達ゐすくみて、立つ心地いとわびし。……。

またの日、御堂より、「関白殿、とく参らせ給へ。」とあれば、「何事にか。」とて、急ぎ参らせ給へれば、世間の御物語なりけり。……(頼通は)ありし事ども聞こえさせ給へば、(道長は)

いみじう腹立たせ給ひて「あさましう珍かなる事どもなりや。衣は七つ八つをだに安から

ぬ事と思へば、中宮・大宮などには皆申し知らせて、いみじき折節にもただ六つと定め申した

るを誤たせ給はぬに、この宮こそ事破りにおはしませ。」と過ぎたる事ののしらせ給ふ……。

(栄華物語)

(参考系図)

道長(御堂)―彰子(大宮)

―頼通(関白殿、大臣)

―妍子(御前、宮)

―威子(中宮)

問 本文の内容と合致するものを、①~⑤のうちから一つ選べ。

①頼通は、質素にするようにという道長の考えを理解してはいたが、姉妹たち全員に実行させるには至らなかった。

②彰子と威子は、妍子と異なり華美なふるまいをさけ、二十枚以内と決められていた女房の着物も六枚しか着せなかった。

③頼通は妍子にあらかじめ華美な服装をさけるように注意したが守ってもらえず、話を聞いた道長に叱られるはめになった。

④道長は子供の幸運を人一倍喜ぶ子煩悩な親であり、逆に彼らが言い付けを守らないような場合にはこんこんと諭した。

⑤万事が華美になっていた当時、夏の衣装が派手になるのは仕方がないとされたが、正月は地味にしているほうが奥ゆかしかった。

※内容合致問題では、対応箇所を探し吟味することがポイント!

【解答】①

【解説】

まず①から

・質素な服装を「姉妹全員に実行させるには至らなかった」は、前書きに「妍子」が華美であると書かれていることから、合っている。

ポイント1にあるように、この主人公「頼通」の会話・行動に注目。

妍子に対して、「今日の事、すべていと殊の外にけしからず……」と述べていることでもわかる。

・「けしからず」は重要古語

①異様だ・奇怪だ、②不都合だ・無差別だ、③常識外れだ、という意味。

今回は、「不都合だ」、「常識外れだ」と訳して不自然ではない。

ともに、妍子の服装を咎めていることになる。

・道長が彰子や威子に比して、妍子の華美な服装を常々注意していたことが分かる。

とすると、①が正解になりそうだ。

また、③について

・ポイント6にあるように、主体・客体に注目すると、あらかじめ華美な服装を注意している主体を頼通としているので×。

②について

・ポイント5にあるように、「二十枚以内」という数に注目してみよう。

なでふ人の衣か、二十着たるやう候ふ。

(どんな人の着物でも二十枚重ねて着ていることがありましょうか、いやありません)

だから②は×

・この部分は、妍子が二十枚も着物を重ねるほどの、華美な服装を頼通が咎めているけれど、二十枚以内ならよいわけではない。最初に示した道長の発言の中にも、

『大宮(=彰子)・中宮(=威子)は、女房のなり六つに過ぐさせ給はねばいとよし。……』

とあるように、六枚を超えていないのでよいと述べている。ゆえに②は×

④について

・対応する部分を探すと、第二段落が対応している。

言いつけを守らないことに対して、道長は、

「あさましう珍かなる事どもなりや。……事破りにおはしませ。」と過ぎたる事ののしらせ給ふ……

と腹を立てている。

ポイント4にもあるように、この部分の重要古語「ののしる」に注目すると、

ののしる ①大声をあげる・騒ぐ、②(動詞のあとについて)大変~

「ののしる」は④の選択肢中の「こんこんと諭した」に対応していない。

ゆえに×

⑤について

・対応する部分を探すと、頼通の会話部分が対応している。

「それは夏なれば事限りありて術なかりけり。」

(それは夏なので(着重ねるにも)限度があるので仕方がなかった。)

要するに、夏は暑いので沢山着ても限度があるが、冬はそれがなくなるから沢山着こむことになってよくないと言っている。

ゆえに⑤も×

結局、①が正解。

【解釈】

関白殿(=頼通)が(皇太后妍子の)御所にお入りになって、妍子様に申し上げなさる。「今

日の事は、すべてとても格別に不都合なふうになさった。この数年来、世の中がとてもこのようにぜいたくになっています。また先年の御堂の落成供養のときの皆様の女房の服装などは、

実にめずらしい(きらびやかな)事々でございましたが、それは夏なので(着重ねるにも)限度があるので仕方がなかった。どんな人の着物でも二十枚重ねて着ていることがありましょう

か(いやありません)。まったくまったく実に非常識でいらっしゃる。いま御堂(=道長)に

今日の事々をお問いになるならば、この女房の着物の数によって御叱責があるでしょうと存じ

ますことが、とても辛いことでございます。(御堂は)宮々に良いことがありますならば、微

笑みなさって、とてもよいことだとお思いになっています。このような異例なことがあります

ならば、真っ先にその場から立ち去らせなさるのに、全く軽率でございますなあ。『大宮(=

彰子)と中宮(=威子)は、女房の服装を六つ以上になさらないので実に結構だ。この御方(=

妍子)におかれましては、とても嘆かわしいことでいらっしゃる。』と(御堂は)常におっしゃっているようです。」などと申し置きなさって、(その場から)お出になった。女房達は、座ったままこわばった状態で、立ち上がる気持ちといったらとても辛い……。

翌日、御堂から、「関白殿、はやく参上しなさい。」と(お呼び出しが)あるので、「何事で

あろうか。」と思って急いで参上なさると、様々なお話をなさった。……(頼通は)例の事々

を申し上げなさると、(御堂=道長は)ひどく立腹なさって「あきれるほど珍しい事々である

なあ。着物は七・八枚でさえ(重ねて着るのを)心穏やかでない事と思うので、中宮・大宮などには皆お知らせ申し上げて、大事な行事の時々にもただ六枚とお定め申し上げたことをお破りにならないのに、この宮(妍子)は規則違反でいらっしゃる」……と大げさに大声をおあげ

になる。

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、124頁~132頁)

<合格のための+α解説>

内容合致・不合致問題、主旨選択問題の選択肢は、内容理解の大きなヒント

……「次の文章を読んで後の問いに答えよ」という設問を真に受けてはいけない。

なぜなら、「文章を読んで」から設問に取りかかったとしても、(問題を解くためには)また最初に戻って読まなければならないから。

当たり前だが、まず設問を読んで、何が問われていて、何に注意して本文を読むか、見当をつけること。

たとえば、不合致問題なら、選択肢の一つ(ないしは二つ)を除いて、内容は本文と合致しているのだから、これを読めば内容のアウトラインの七・八割は分かるはず。

また、内容合致問題にしても、不正解の選択肢の内容のすべてが合致していないのではなく、一部分が合ってないという選択肢がほとんど。やはりヒントになるはずだ。

※内容合致・不合致問題は、設問としては難しいけれど、逆に内容理解のヒントにもなるのだ!

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、133頁)

攻略法10 和歌関連問題①(和歌解釈の方法)

まずは、和歌解釈の方法を押さえること。

1五・七・五・七・七のリズムに分ける。

2文の終わりに相当する部分を見つけ、句点(。)をつける。

◆一番最後につく(句切れなし)。

◆句切れがある場合、句点(。)は複数つく。

◆倒置法の場合、結句末は、読点(、)になる。

<例>

一方に袖や濡れまし。旅衣たつ日を聞かぬらみなりせば、

3句点(。)の前後を見比べて、その関係をつかむ。

①句点の後が、前の理由説明になっている。

⇒「というのも」「なぜなら」を補うと理解しやすい。

②句点の前後が、順接の関係になっている。

⇒「だから」などを補うと理解しやすい。

③句点の前後が、逆接の関係になっている。

⇒「しかし」「けれども」などを補うと理解しやすい。

④句点の前後が、倒置されている。

4解釈のヒントを見つける。

①ヒントは和歌の近くの文章中にある。

⇒和歌の前後にその和歌が詠まれる契機となった事柄が示される。

②ヒントは和歌の近くの和歌の中にある。

⇒複数の人物が和歌をやりとりする場合、贈られた歌の表現や内容をうけ、返歌を詠む。

5主体を表すことばがなければ、その動作の主体は詠み手自身。

⇒和歌は、自らの気持ちを凝縮した表現。

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、142頁~144頁)

修辞における「知的効果」の味わい方として、黒川行信『体系古典文法』(数研出版)において、次のように記している。

①物語の文脈、詞書などから作歌意図をつかむ

②五七五七七に分かち書きして、リズムや切れ字などを把握する

③枕詞、縁語、掛詞の代表例を覚えておく

(黒川行信『体系古典文法』数研出版、2019年[1990年初版]、138頁)

攻略法11 和歌関連問題②(掛詞の攻略法)

次に、和歌の修辞問題、(1)掛詞(かけことば)の攻略法について考えてみよう。

掛詞が分からないと、和歌の意味が理解できない場合もある。

●掛詞の特徴と見つけ方

①掛詞とは、同じ部分に重ねられた同音異義語で、一つの歌の中に複数のイメージを組み込んだ技法。

②上から読んで、急に意味が理解しにくくなる部分に掛詞がある。

⇒掛けられた双方の意味を解釈に反映しないと理解できない場合が多いため。

③物(現象事象)と心(心象人事)の掛詞が多い。

<例> ながめ(「長雨」=現象と「ながめ」=心象」

花の色はうつりにけりないたづらに我が身世にふるながめせし間に(古今集・巻二・小野小町)

ふる(降る・経る)

ながめ(長雨・眺め)

【現代語訳】

桜の花の色はむなしく色あせてしまったことだなあ、長雨が降り続いて見ることもできずにいるうちに。そのように私の容色もむなしく衰えてしまったことだ、自分が生きてゆくことで物思いをしていた間に。

※和歌には、<表の意味>と<裏の意味>があることが多い。二つを橋渡ししているのが掛詞である。多くの場合、

●表の意味=自然物・地名

●裏の意味=人事・人の心情となる。

上記の小野小町の歌では、「長雨―降る」が自然物で表の意味、「眺め―経る」が人事で裏の意味ということになる。

4掛詞は双方の長さが違う場合もある。

<例>おもひ(「思ひ」と「火」)

5清音・濁音の違いは許容される。

<例>おほえ(「大江」と「覚え」)

※掛詞は平仮名で書かれることが多い。二つの漢字をあてるとすればどうなるかを考えることが、掛詞を見つけるコツである。

※掛詞は、つまり「ダジャレ」みたいなものと考えるとわかりやすい。

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、150頁~151頁、黒川行信『体系古典文法』数研出版、2019年[1990年初版]、136頁~138頁、仲光雄『古文上達 基礎編 読解と演習45』Z会出版、2006年[2020年版]、168頁~169頁)

掛詞の例題と練習問題

和歌の修辞としての掛詞の例題をみてみよう。

あふことをいつともしらぬわかれぢはいづべきかたもなくなくぞゆく

(とりかへばや)

【問】この和歌には掛詞が用いられているが、その掛詞を含む句を、次の①~⑤のうちから一つ選べ。

①あふことを ②いつともしらぬ ③わかれぢは ④いづべきかたも ⑤なくなくぞゆく

【解法】

①この歌をリズム分けし、文の終わりに相当する部分を探すと、結句末に句点(。)をつけることができる。つまり、句切れはないから、ストレートに上から読んでいけばよい。

②次に掛詞の特徴である「突然意味が理解しにくくなる部分」を探すと、第四句と結句、「いづべきかたも」から「なくなくぞゆく」に移っていく部分で、意味が理解しにくくなっている。

⇒それは、「いづべきかたもなく」と「なくなくぞ行く」という文脈が、掛詞によって接合されているからである。

⇒「なくなく」の部分に、「無く」と「泣く泣く」とが掛けられている。

【解答】 ⑤

(塩沢一平・三宅崇広『きめる!センター 古文・漢文』学研、1997年[2016年版]、152頁~153頁)

掛詞の練習問題

掛詞の練習問題をみてみよう。

【問】次の和歌から掛詞を抜き出し、何と何が掛けられているかを説明せよ。

①秋の野に人まつ虫の声すなり我かと行きていざとぶらはむ (古今集)

②難波江(はにはえ)の葦(あし)のかりねのひとよゆゑみをつくしてや恋ひわたるべき

(千載集)

【解答】

①「まつ」に「松」と「待つ」を掛ける。

②「かりね」に「刈り根」と「仮寝」を掛ける。

「よ」に「節(よ)」と「夜」を掛ける。

「みをつくし」に「澪標」(みをつくし:水路標識)と「身を尽くし」を掛ける。

※掛詞を三つ含む。どれも覚えておくべきものである。

ちなみに、「難波江の葦の」は序詞である。

【現代語訳】

①秋の野に人を待つ(かのように)松虫の声がするようだ。待っているのは我かと行って訪ねよう。

②難波の入り江の葦の刈り根の一節(ひとよ)ではないが、一夜(ひとよ)の仮寝のために、あの澪標のように身を尽くして恋い続けることだ。

(仲光雄『古文上達 基礎編 読解と演習45』Z会出版、2006年[2020年版]、169頁)