(2023年2月5日投稿)

【はじめに】

今回も、引き続き、石川九楊氏の次の著作を紹介してみたい。

〇石川九楊『中国書史』京都大学出版会、1996年

主として、「第1章 書史の前提――文字の時代」と「第2章 書史の原像――筆触から筆蝕へ」の内容を中心としている。ただし、執筆項目は、私の関心のあるテーマについて記してある。

【石川九楊『中国書史』はこちらから】

中国書史

〇石川九楊『中国書史』京都大学出版会、1996年

本書の目次は次のようになっている。

【目次】

総論

序章 書的表出の美的構造――筆蝕の美学

一、書は逆数なり――書とはどういう芸術か

二、筆蝕を読み解く――書史とは何か

第1章 書史の前提――文字の時代(書的表出の史的構造(一))

一、甲骨文――天からの文字

二、殷周金文――言葉への回路

三、列国正書体金文――天への文字

四、篆書――初代政治文字

五、隷書――地の文字、文明の文字

第2章 書史の原像――筆触から筆蝕へ(書的表出の史的構造(二))

一、草書――地の果ての文字

二、六朝石刻楷書――草書体の正体化戦術

三、初唐代楷書――筆蝕という典型の確立

四、雑体書――閉塞下での畸型

五、狂草――筆蝕は発狂する

六、顔真卿――楷書という名の草書

七、蘇軾――隠れ古法主義者

八、黄庭堅――三折法草書の成立

第3章 書史の展開――筆蝕の新地平(書的表出の史的構造(三))

一、祝允明・徐渭――角度の深化

二、明末連綿体――立ち上がる角度世界

三、朱耷・金農――無限折法の成立

四、鄧石如・趙之謙――党派の成立

五、まとめ――擬古的結語

本論

第1章 天がもたらす造形――甲骨文の世界

第2章 列国の国家正書体創出運動――正書体金文論

第3章 象徴性の喪失と字画の誕生――金文・篆書論

第4章 波磔、内なる筆触の発見――隷書論

第5章 石への挑戦――「簡隷」と「八分」

第6章 紙の出現で、書はどう変わったのか――<刻蝕>と<筆蝕>

第7章 書の七五0年――王羲之の「喪乱帖」から「李白憶旧遊詩巻」まで

第8章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(前編)

第9章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(中編)

第10章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(後編)

第11章 アルカイックであるということ――王羲之「十七帖」考

第12章 刻字の虚像――「龍門造像記」

第13章 碑碣拓本の美学――鄭道昭の魅力について

第14章 やはり、風蝕の美――鄭道昭「鄭羲下碑」

第15章 紙文字の麗姿――智永「真草千字文」

第16章 二折法と三折法の皮膜――虞世南「孔子廟堂碑」

第17章 尖塔をそびえ立たせて――欧陽詢「九成宮醴泉銘」

第18章 <紙碑>――褚遂良「雁塔聖教序」

第19章 毛筆頌歌――唐太宗「晋祠銘」「温泉銘」

第20章 巨大なる反動――孫過庭「書譜」

第21章 文体=書体の嚆矢――張旭「古詩四帖」

第22章 歓喜の大合唱・大合奏――懐素「自叙帖」

第23章 口語体楷書の誕生――顔真卿「多宝塔碑」

第24章 <無力>と<強力>の間――蘇軾「黄州寒食詩巻」

第25章 書の革命――黄庭堅「松風閣詩巻」

第26章 粘土のような世界を掘り進む――黄庭堅「李白憶旧遊詩巻」

第27章 過剰なる「角度」――米芾「蜀素帖」

第28章 紙・筆・墨の自立という野望――宋徽宗「夏日詩」

第29章 仮面の書――趙孟頫「仇鍔墓碑銘稿」

第30章 「角度筆蝕」の成立――祝允明「大字赤壁賦」

第31章 夢追いの書――文徴明「行書詩巻」

第32章 書という戦場――徐渭「美人解詞」

第33章 レトリックが露岩――董其昌「行草書巻」

第34章 自己求心の書――張瑞図「飲中八仙歌」

第35章 媚態の書――王鐸「行書五律五首巻」

第36章 無限折法の兆候―朱耷「臨河叙」

第37章 刀を呑み込んだ筆――金農「横披題昔邪之廬壁上」

第38章 身構える書――鄭燮「懐素自叙帖」

第39章 貴族の毬つき歌――劉墉「裴行検佚事」

第40章 方寸の紙――鄧石如「篆書白氏草堂記六屏」

第41章 のびやかな碑学派の秘密――何紹基「行草山谷題跋語四屏」

第42章 碑学の終焉――趙之謙「氾勝之書」

第43章 現代篆刻の表出

第44章 境界の越境――呉昌碩の表現

第45章 斬り裂く鮮やかさ――斉白石の表現

結論

第1章 中国史の時代区分への一考察

第2章 日本書史小論――傾度(かたむき)の美学

第3章 二重言語国家・日本――日本語の精神構造への一考察

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

〇第1章 書史の前提――文字の時代

〇第2章 書史の原像――筆触から筆蝕へ

・甲骨文

・篆書から隷書へ

・隷書体

・王羲之の書~二折法

・初唐代の楷書―筆蝕という典型の確立

・初唐代からの三折化

・王羲之と顔真卿

・王羲之と顔真卿、宋代の三大家との関係

・書の美について

・欧陽詢の「九成宮醴泉銘」

・狂草―連綿草の誕生

・唐から宋へ

甲骨文

中国で最初にどの動詞文字が生まれたかは明らかではないが、中国最古の甲骨文においては、「卜(ぼく)して貞(と)う」、つまり「占って神に問う」という言葉が繰り返されており、神への問い、神との対話と契約の必要が「書く」ことを誕生させたことは間違いないという。

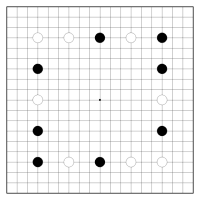

古代原基的宗教国家と文字とは、おそらく同時に生まれた。古代宗教国家が文字を生んだのであり、また文字が古代宗教国家を生んだのである。甲骨文は東アジア原基的宗教国家・殷による「天」という概念の疎外とともに生まれた。亀甲は、その中に天と方位と時刻、つまり空間と時間とを写し込んだ。亀甲上には「天」から下降する垂線とそれを直角に横断する水平線と、その交点が生まれ、すべての表現の核を誕生させた。

(石川、1996年、48頁、52頁)

篆書から隷書へ

秦代の篆書から漢代の隷書への展開を解くことは難しい。いわば実印のような見馴れぬ縦長の文字と、新聞の題字や紙幣の巻額表示に残っている違和感のない横長の文字が、どのような過程を辿って、どのような構造でつながるかがうまく見えてこない。

ただ、両者の書姿の落差から、篆書体の「泰山刻石」は紀元前219年、隷書体の頂点に位置する「曹全碑」は紀元後185年、そのわずか400年はまさに歴史を画する一大変革期であったことがわかるという。両者のつながりの間に、木簡と筆による通行体の発達を視野に収めた時に、両者の断絶と連続の構造は明らかになる。水から引き上げたような垂直体たる篆書体は、水平軸によって櫛梳(す)かれていく。水平に櫛梳かれた篆書体が、隷書体にほかならない。

隷書によって、筆触が誕生し、起筆が誕生し、リズムが誕生し(整斉中に参差あらしむべしと言われる、字画の長短の出入りである参差の誕生は隷書に求められよう)、字画―文字関係が曲がりなりにも誕生し、ほとんど現在の我々が日常的に書くことと大差ない状況が生まれた。

(石川、1996年、15頁~18頁)

隷書体

小篆体の次なる正書体、隷書体というのは、正書体としては厄介な代物である。その理由は「列国金文」とは逆に、一般的に言えば、縦横比一対二の水平に伸びた、新書体であるからである。つまりこの書体は垂直に天を疎外するのではなく、水平に地を疎外することによって、虚としての天を浮かび上がらせている。その意味で隷書体が正書体であるとすれば、反正書として正書体であるということにしかならないという。

(石川、1996年、56頁)

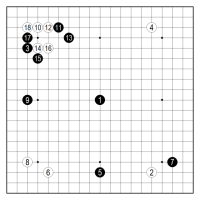

王羲之の書~二折法

隷書体は基本的には「トン・スー」の二折法構造によって成立していた。

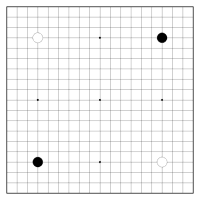

この二折法を自覚し、起筆にいささかの力を込める「トン・スー」法と、ほとんど起筆に力を込めずに終筆部で力を込め筆尖を沈める「スー・グー」法とを、明確な対位法表現にまで高めたが、王羲之の草書であった、と石川氏は考えている。

黄庭堅の「山谷題跋」に、「王羲之の書法を錐画沙のごとく、印印泥のごとし。けだし鋒を筆中に蔵し、意は筆前にあるをいうのみ」とある。「錐画沙(錐[きり]で沙[すな]に画く)」と、「印印泥(印で泥に印する)」は現在では区別されることなく、単なる蔵鋒の別名のように考えられているが、錐で沙に画く時の、サラサラ、ザラザラした筆触と、印を泥に押す時の、グーともグチャとも言うべきその筆触の間に横たわる差は当然自覚されていたものであり、「錐画沙」とは「トン・スー」法の筆触美の表現であり、「印印泥」は「スー・グー」法によった時の筆触美の別名である、と石川氏は考えている。ただ王羲之の書は、そのほとんどが複製しか残されておらず、実姿は不明としか言いようがないという。

王羲之の書は、基本的には(偶然の三折法は当然あり、また唐代以降の双鉤塡墨による複製時にいくぶんか三折法がまぎれ込んだとも石川氏は想定している)二折法の書であるが、その二折法の中で「トン・スー」と「スー・グー」の対位法を確立し、その水準が抜群であった、と石川氏は考えている。

(石川、1996年、21頁~22頁)

初唐代の楷書―筆蝕という典型の確立

初唐代に完成した楷書は、その後の文字と書の歴史の典型を形成したものである。

楷書体は極限の整斉典型美を形成していると言える。初唐代楷書は、北魏時代の石刻楷書と肉筆行書の間を埋め、石刻楷書=肉筆楷書の関係を成立させたこと、つまり刻蝕を筆触が吸収したという意味での筆蝕の成立と、筆蝕の成立を意味するところの十全な三折法、つまり三次元法を成立させたという意味において、整斉であり、典型であると言える。

初唐代楷書は、①筆蝕の成立、②十全な三折法、つまり三次元法の成立という意味において、極限の整斉典型美を形成している、と石川氏は捉えている。そして顔真卿の書は“醜悪”としている(石川、1996年、27頁)。

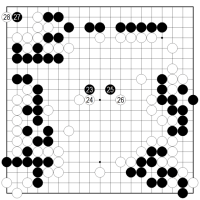

初唐代からの三折化

六朝時代から三折法楷書の確立する初唐代まで、また初唐代から草書を三折化する宋代までの、両時代ともに主語を、二折法草書体の比喩たる王羲之とするという意味で、六朝期から宋代までは王羲之時代であり、宋の三大家によって、三者三様の王羲之総括がなされ、古法王羲之時代、つまり二折法と草書によって演出された時代は終焉する。

六朝期から初唐代までが、二折法古法時代、初唐代から宋代までが三折法新法時代と総括できる。新法時代に角度体楷書の成立があり、書もまた、狂草以降さまざまな「角度」を萌芽させた。

(石川、1996年、36頁)

王羲之と顔真卿

結論的には古法二折法の象徴として王羲之であり、新法三折法の象徴として顔真卿であるという点に尽きよう。例えば顔真卿の「顔勤礼碑」の文字ぶりは、「九成宮醴泉銘」のそれとは全く異なり、臭気まで漂わせるほどに太く生々しく、そしていささか「ぶれ」をもつ字画から成り立っている。

「九成宮醴泉銘」のように普遍や典型の姿はないが、顔真卿の姿、形、息づかいが見えそうだという趣がある。「蚕頭燕尾」「蚕頭鼠尾」と言われるように起筆を蚕の頭のように描き出し、右はらいを燕や鼠の尾のように長く引き出す書きぶりは、蝕筆と触筆が相互に浸透し、練り上がった状態を示している。

(石川、1996年、32頁)

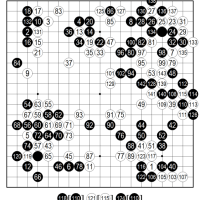

王羲之と顔真卿、宋代の三大家との関係

蘇軾、黄庭堅、米芾は宋代の三大家と呼ばれる。

比喩的に言えば、蘇軾は王羲之=古法の姿をまったく見せない王羲之であり、黄庭堅は王羲之を表現の上ではまったく歯牙にもかけずに超えていったのであり、米芾は黄庭堅同様、もはや王羲之ではない表現にまで遠ざかったにもかかわらず、草書体においてのみ、しばしば王羲之の姿を直かに二折法で曝すのである。

三者ともに角度=スタイル体の姿を曝す。三者三様の筆蝕はこの角度=スタイルを獲得した書史の段階(ステージ)に負っている。

宋代には「李白憶旧遊詩巻」という典型的三折法草書を誕生させた。

初唐代までが王羲之=古法時代であり、初唐代からが反王羲之=新法時代である。

顔真卿は反王羲之であった、否、顔真卿は王羲之を正しく受けとめているという論争が書道史研究者の間で闘わされているが、この点についての石川氏の見解はこうである。つまり顔真卿の書は新法三折法に位置するという意味ではもとより反王羲之であり、具体的に王羲之を学びこの影響を引きずっていることはなんら矛盾するところはないのであるという。

(石川、1996年、36頁)

書の美について

書の美を解する上での関門は、三つあると石川氏はいう。

①ひとつは初唐代の「九成宮醴泉銘」や「雁塔聖教序」の整斉の極北美を率直に認めるか否かである。

②第二にはそれをふまえた上で、いわば臭気の漂う顔真卿の書を美として認めるかどうかである。

③第三には蘇軾の「黄州寒食詩巻」を書の中の書、書中の龍(王)と解するかどうかである。

むろんこの第三の理解が最も困難であるが、その理解に至れば、書はその胸襟を開く、と石川氏は考えている。そして書くというのは、「筆蝕する」ことの別名であり、書の美とは筆蝕の美であるという。

(石川、1996年、33頁、92頁)

欧陽詢の「九成宮醴泉銘」

方形の可憐さを克服して、欧陽詢の「九成宮醴泉銘」が初唐代に生まれる。これは隋代の書の中心を通る垂線と水平線部を一段伸長するところに生まれる。それは垂線と水平線部をグイと一段伸長することによって、天に向かって垂直に伸び、水平に地にもまた伸び、そして四方八方に光を輝かす正書体化に成功した姿である。

この背景には、刻法上は楷化刻法と行写刻法の止揚があり、毛筆文字の楷化があるが、構造的には、隷書においては果たせなかった正書体完成の姿である。そしてそれは毛筆文字であるところの新生草書体が、自らの姿を変えに変えて行き着いた正書体の姿、筆触と刻蝕の止揚による筆蝕の成立、篆書体に次ぐ真の第二次正書体の成立の姿である。それゆえに、欧陽詢の「九成宮醴泉銘」を「楷法の極則」と呼ぶ。

楷書体の成立の最大の意味は、紙文字と石文字の、立体的止揚による普遍化である。つまり初唐代の楷書成立の意味を、刻蝕=石と筆触=紙を継承また否定して、筆蝕を成立させたことに、石川氏は求めている。

(石川、1996年、28頁)

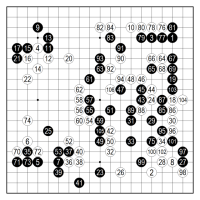

狂草―連綿草の誕生

李白や杜甫などの盛唐期に、王羲之型の二折法草書に代わる、次々と文字が連続する新しい草書体が張旭に始まり、顔真卿の「裴将軍詩」や懐素に引き継がれる。これが狂草体である。すなわち700年代を過ぎると、張旭の「古詩四帖」、懐素の「自叙帖」(777年)等のいわゆる狂草体が出現する。

狂草体の見かけ上の特徴は、それまでの王羲之型古法草書においては、せいぜい二字か三字くらいしか連続することのなかった文字が、次々と連なるいわゆる連綿の発生にある。

単音節孤立語たる中国語の姿を裏切って文字の連続するこの連綿草の姿こそは、草書体の三折法化の証しである、と石川氏は捉えている。

そして王羲之の二折法草書と狂草との違いについて、次のように説明している。王羲之に象徴される二折法は、ひとつの字画が「起筆=トン・送筆=スー」もしくは「送筆=スー・終筆=トン」に成立するため、二つの字画は「(トン・スー)+(トン・スー)」「(スー・トン)+(スー・トン)」もしくは「(トン・スー)+(スー・トン)」「(スー・トン)+(トン・スー)」の関係で連合する。

当該画の送筆「スー」と次画の起筆「トン」との間には、書字を許さぬ「間(ま)」が入り込むため連綿は生じず、当該画の終筆「トン」と次画の起筆「トン」との間に、幻の「スー」という連綿が稀に生じることがあるのみであり、二折法は安定的に連綿を生む構造にはない。

だが、ひとつの字画が三折法の「トン・スー・トン」の構造を成立させると、二つの字画の間に、「(トン・スー・トン)+(幻のスー=連綿)+(トン・スー・トン)」つまり「トン・スー・トン・(スー)・トン・スー・トン・(スー)・トン・スー・トン」という全字画、全文字連綿連続化の基本リズムが成立し、すべての字画文字が連綿によってつながることが可能になる。この草書体における三折法化が、次々と文字が狂おしく連綿する狂草を生んだ、と石川氏はいう。

さて、狂草をもたらす筆蝕上の理由は、触筆と蝕筆の対位法の劇(ドラマ)にあるという。二折法時代の草書の筆触は、筆を沈めてぽってりした、いくぶんか深度的な筆触(石川氏はこれを「印印泥」と推定)と、対象上を「サラサラ」と走る、いくぶんか速度的な筆触(石川氏はこれを「錐画沙」と推定)の触筆の振幅しかもたなかった。

しかし初唐代に筆触が刻蝕との止揚を実現して筆蝕と化した時、毛筆は鑿と化し、そこには筆触筆(触筆)と刻蝕筆(蝕筆)の表現力を手に入れることになり、いささか筆尖に角度をもった力がかかる触筆寄りの角度筆と、筆尖に垂直に力がかかる蝕筆寄りの垂直筆の対位劇が成立し、さらには両者の全き同時性表現など多彩な筆蝕の出現を可能にすることになる。

その姿が張旭「古詩四帖」や懐素「自叙帖」の切り込むような三角形の起筆に始まる角度筆蝕と字画、そして三角形を露わにしない垂直に突き込むような起筆に始まる垂直筆蝕と字画の対位的劇(ドラマ)を出現させている。それは石を切り込むことと紙に触れること、石に打ちこむことと紙を押さえ込むことの文(あや)の二重性の劇(ドラマ)であるという。

そしてこのような触筆と蝕筆の対位的劇(ドラマ)は、顔真卿の「裴将軍詩」という楷(基本的には蝕筆)、行(基本的には半蝕・半触筆)、草(基本的には触筆)の三体をこきまぜた不思議な書を生むことになった。

狂草とは、三折法草書の嚆矢であり、触筆と蝕筆の対位劇によって、豊穣な表現の可能性を切り拓いた。その結果がうちつづく筆蝕の劇(ドラマ)たる書史としてあらわれる。

(石川、1996年、30頁~32頁)

唐から宋へ

初唐代に筆触から筆蝕への革命的な転換を果たす。

そして、比類のない楷書体を成立させたこの後の書史は、基本的には筆蝕が自らの表現力を蓄積していく歴史である。

初唐代から宋までは、

①ひとつは、二折法草書体がその折法を三折法へ改編していく時代であり、

②また行書体がひとつの表現体として、書体的成熟と自立を実現する歴史でもあった。

三折法草書の成立として、黄庭堅「李白憶旧遊詩巻」と、行書体の自立として、黄庭堅の「松風閣詩巻」と米芾の「蜀素帖」に象徴的意味を担わせればよいとする。

草書と行書の三折化という枠組みの中で、張旭や懐素の「狂草」と、顔真卿の楷書を捉えている。顔真卿の楷書は、楷書ではなく、触筆と蝕筆の溶融からなる楷体を擬装した草書であるともいえる。つまり、楷書という名の草書であるという。顔真卿の楷書は、筆蝕からなる筆蝕総和体であるとする。

(石川、1996年、30頁、33頁)