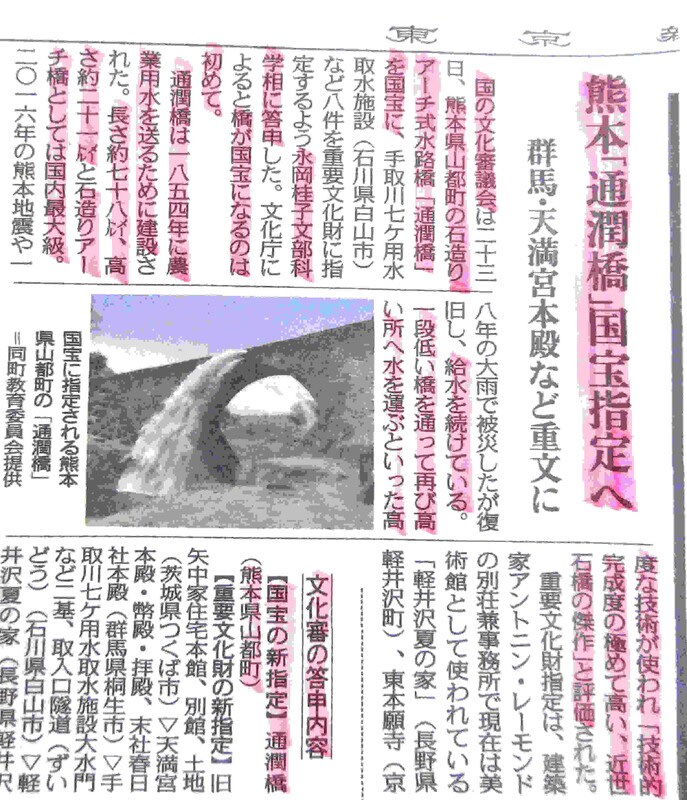

(写真は、通潤橋の国宝指定を伝える東京新聞)

6月23日、国の文化審議会は、「熊本県山都町」の「通潤橋」

(つうじゅんきょう)を「国宝」に指定するように文部科学

大臣に答申しました。

土木構造物が国宝に指定されるのは全国で初めてです!

通潤橋は、江戸時代末期に、「肥後の石工」の技術を結集して

作られたもので、今も現役です。

通潤橋を造ったのは、江戸時代末期、庄屋の「布田保之助」

(ふた やすのすけ)で、このときの石工の棟梁は、矢部の

宇市、丈八の兄弟でした。

(先月発売の週刊新潮の「夏の名橋を旅しよう」の巻頭写真

から)

石工の棟梁の丈八は、のちに、その功績により名字帯刀を

許され「橋本勘五郎」を名乗ります。

明治時代に入ると、橋本勘五郎は東京に招かれ、皇居の

二重橋、万世橋、浅草橋、江戸橋、京橋などの石橋を

造りました。

(因みに、今回国宝に指定され橋は通潤橋のみで、有名な皇居

の二重橋なども国宝ではありません。)

通潤橋のある「山都町」は、私が物心ついた頃から小学4年生

までの少年時代を過ごした懐かしい町です。

今年の4月に”終活旅行”として大阪・心斎橋を訪れました

が、来年には、この終活旅行の続きとして、山都町や福岡市

も泊りがけで訪れたいと思っています。

以下は、2015.11.25に通潤橋を訪れたときのブログの再掲載

です。(ブログアップは2016.8.11)

(写真は通潤橋の放水)

先月21日~29日、所用で実家の熊本に帰省した際に

「通潤橋」で有名な熊本県・山都町(やまとちょう)へ

行ってみました。

山都町は、私が物心ついた頃から小学4年生までを過ごした

懐かしい田舎町です。

交通センター(10:00)→(熊本バス)→通潤山荘(11:34)

通潤橋に行く途中の御船町などへ行くバスは本数が多いのです

が、通潤橋行きは1時間に1本です。

途中の御船町を過ぎると、限界集落的な風景が点在する、

曲がりくねった山道を進んでゆきます。

交通センターから1時間半、山都町の町中を抜けて、終点の

通潤山荘に着きました。

通潤山荘は、通潤橋から徒歩5分という好立地にある町営の

国民宿舎です。

(国民宿舎の前の八朔祭の造り物)

1時からの通潤橋の放水が始まる前に、ここでランチを

注文して昼食を済ませてしまいます。

通潤山荘のロビーには、柔道の山下泰裕のオリンピックの

金メダル等が展示してありました。

へ~っ!山下泰裕は、私と同じここ浜町小学校の出身

だったんだ!知らなかったなあ~!

食事を終えて、通潤山荘の直ぐ下にある「五老ヶ滝」へと

急な坂道を下って行きます。

下り坂の途中で、いきなり高さ約50メートルの目も眩む様な

五老ヶ滝が眼前に現れます!

この滝を流れる水は、通潤橋の下を流れている五老ヶ滝川で、

五老ヶ滝の位置は、通潤橋からわずか200メートルほどの

下流になります。

更に坂道を下ると、写真の吊り橋がありました。

五老が滝を左手に眺めながら、この吊り橋を渡って、対岸の

小道に出ます。

吊り橋を渡った辺りは、「白糸台地の棚田景観」と呼ばれ、

通潤橋と共に国の重要文化的景観に指定されています。

棚田のあぜ道を上ってゆくと、やがて棚田の風景の先に通潤橋

が見えて来ます。

通潤橋は、昼食をとった通潤山荘のすぐ下に位置しています

ので、吊り橋と棚田を経て、ぐるっと一周して通潤橋の

通潤山荘側と反対側に到着したことになります。

「通潤橋」は、長さ75.6メートル・高さ20.2メートル、肥後

の石工職人の最高水準の技術を駆使して架けられた、

日本最大の石造りのアーチ水道橋で、国の重要文化財です。

江戸時代末期の1854年、水不足に悩んでいた白糸台地に住む

農民を救うため、惣庄屋だった「布田保之助」(ふた

やすのすけ)が、難工事の末に造り上げました。

私は、ここ地元の小学校の社会科で、布田保之助は、橋の

完成日、失敗した場合は切腹する覚悟で、白装束で橋を

見守った、と習ったを思い出しました。

通潤橋の上を歩き始めます。

通潤橋の端には、”橋から落ちても責任は負わない”、旨の

立て看板が・・・

通潤橋の上からは周辺の景観を楽しめますが、橋には手すりが

無いので、高所恐怖症の私は、橋の中央部分を、ゆっくり

ゆっくり歩いてゆきます・・・

上の写真の様に、アーチ型の橋の上部には、サイフォンの原理

を応用した3本の石管が通っていて、今でも周辺の田畑を

潤しています。

下の2枚の写真の様に、通水管は、こちら側の高い位置から、

坂道を下って橋を渡り、向こう側で再び坂を上っていますが、

向こう側はこちら側よりも低くなっているので、サイフォンの

原理によって、向こう側の白糸台地に水を供給することが

出来ます。

なるほどねえ、よく出来ています!

石橋の大きさ、機能美、そして当時の技術力の高さに感動です

!!

1時になると、橋の中央にある栓を、係員のオジサンが、

トンカチを叩いて外して、感動の放水が始まりました!

放水は、通水管に詰まった堆積物を取り除くために行なわれ

ています。

(山都町観光協会のHPの年間の放水スケジュールを確認して

から、 通潤橋旅行プランをたてる事をお薦めします。)

ダイナミックな放水に、周りの観光客からどよめきが起きます

!

通潤橋の放水が終わり、橋を下りて、布田保之助の像の前を

通り、「通潤橋史料館・道の駅」へ向かいます。

通潤橋史料館(300円)では、橋の構造、歴史などについて、

係のオジサンがら丁寧な説明を受けます。(撮影禁止)

館内には、通潤橋の仕組みが解る模型、建設当時の設計図、

実物の石管、工具や資料などが展示してあります。

係のオジサンの説明によると、布田保之助は明治時代まで

生きていて、明治天皇から表彰されたそうです。

生きている間に功績が認められて良かったねえ~。

以下の写真は、史料館の前の「八朔祭」の巨大な造り物です。

八朔祭は、稲刈りの時期に行われる巨大な造り物の山車を

曳いて練り歩く、この町の秋祭りです。

私も、ここの小学生だったときに、八朔祭で、吉田茂の仮装を

させられて、”難破丸”という造り物の上に乗せれらた事を

思い出しました・・・

そう言えば、私が、ここの小学校にいたときは、長い

”秋休み”がありました。

これは、小学生も、稲刈りのための重要な労働力だからで、

その分だけ、夏休みが短くなっていました。

帰りも、同じ熊本バスで、実家の熊本市内に戻りました。

通潤山荘(16:23)→(熊本バス)→交通センター(17:55)

放水するところを見てみたいです。

放水するところを見てみたいです。