チャイルドファースト函館研修会…函館市~北斗市・本社

「次世代を担う子供たちを健やかに」

このような信念を伺える主催者の意図を感じる講演会に参加してきました。

函館中央病院小児科の石倉亜矢子先生が主宰するチャイルドファースト函館研修会です。

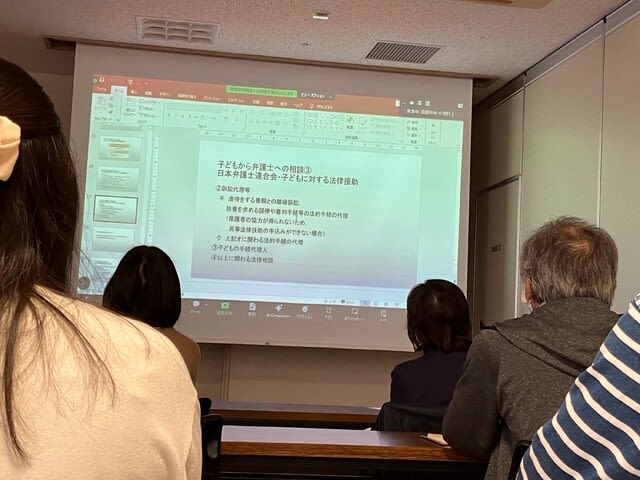

今日は、弁護士の先生を招いて「こどもの法的な権利」についての講話を聴けました。

法的な建付けを知っておくことで大人は、子供に対する接し方が優しくなると思います。

弁護士の先生も子供への関わり方は、法律の枠を超越しなければいけない事が多くあると。

法律は六法全書に則ってしまうため、どうしても四角四面になりがちとなります。

これは子供への接し方だけなく、弱者に対しての接し方にも通用するようです。

子供や弱者などに対しては、とにかくその方々の立場に寄り添う事が重要だと思います。

今日は函館中央病院講堂の会場と、オンラインで各地の方々などと一緒に勉強しました。

石倉先生は、定期的にこのチャイルドファースト勉強会を開催しています。

総てがボランティア活動であり、多忙のお医者さんの方々も参加しておられました。

今日は、一般社団法人 チャイルドチア道南「子ども第三の居場所・いーとの家」(函館市梁川町6‐11‐304)の代表理事 平沢 修、本谷文子さんをお誘いして参加しました。

石倉先生は、毎回そのテーマを変え、講師の先生も異なるようにしています。

小児科の医師と云う立場でありながら、極めて高い実践力に感心します。

画像は、講師の先生のスライドの一部ですが、難しい法令を分かり易くい説いています。

次回の研修会にも是非、時間を遣り繰りして参加したいと思いました。

私達の家づくりの際にも子ども部屋と居間、寝室などとの導線などにも役立ちます。

本件研修会は、インターネットで全国どこからでも参加できます。

「チャイルドファースト函館研修会」で検索してみて下さい。

「#健康寿命を延ばす家」「#ファース工法」

「#福地建装」「#SDGs」