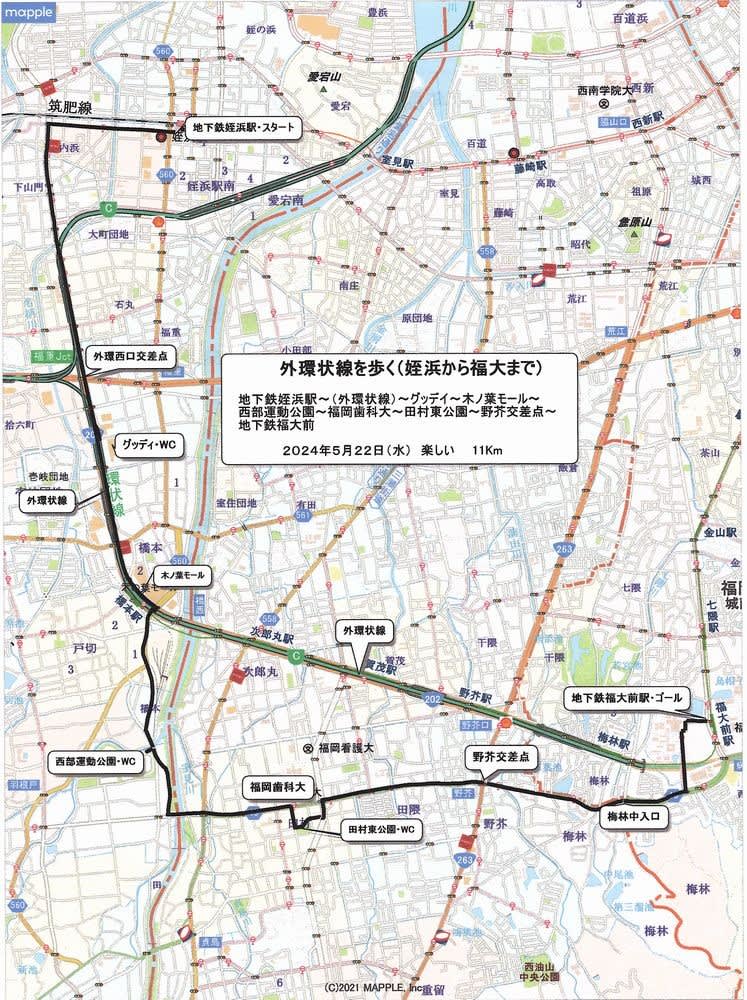

6/8(土)ふくおかウォーキング協会サタデーウォークは、「博多を知ろう!旧西鉄市内電車「城南線」を歩く」でした。

西鉄市内電車は、1927年(昭和2年)に開業し、6路線で営業していましたが、地下鉄工事が始まるとともに、昭和50年(1975)4路線が廃止になり、残りの2路線も昭和54年(1979)に廃止になりました。

この西鉄市内電車は、私が子供の頃は、平和台に野球を見に行ったり、叔母が馬出に住んでいましたので夏休みに遊びに行ったりして大変懐かしい電車です。

19歳ごろ車の免許を取り、それからは電車を利用しなくなりましたが、今、こうやって振り返ってみると懐かしさがこみ上げてきます。

小学校2年生の頃、親父の会社の上司が古小烏(ふるこがらす)のアパート(峯花台アパート)に住んでいました。(当時、アパートというとセレブの世界でした)

あるとき、その上司の所に遊びに行くということで姉と一緒に行きました。姪浜から城南線に乗り古小烏で下車、確か進行方向の左側にこのアパートはあったと記憶しています。

父の上司は、私が西鉄ライオンズきちがい(熱烈なファンの事)ということを知っており、その団地に西鉄の関口選手が住んでいることを知らされもう私は天に上るような気持でした。

残念ながら関口選手とは会えませんでしたが、何か初めてスター選手と知り合いになれたような気分でした。

その西鉄市内電車「城南線」を歩いてみようとこのウォークを企画しました。

城南線の電停名をマップの裏側に書きました。

集合場所は、博多駅の音羽公園、参加者は38名でした。9:30ウォーキング開始します。(電車の写真は西鉄アーカイブより引用させてもらってます)

那珂川を渡ると「柳橋」 三光園は、1926年(昭和元年)創業の老舗料亭でしたが、コロナの為、2020年(令和2年)閉館しました。

渡辺通りは、循環線と城南線の交差点。ホテルオークラの所には、電車の操車場がありました。電気ビルで休憩

休憩後再スタート

西鉄薬院駅の所は、「城東橋」電停でした。薬院新川にかかる城東橋が電停の名前でした。ここは、西鉄大牟田線の踏切になっていました。

薬院大通り ここは高宮通と大正通が交差します。

南薬院(動物園前) ここは、昔の電停名は、「古小烏(ふるこがらす)」でした。近くに「小烏神社」があり、この神社の祭神は、八咫烏(やたがらす)です。

父の会社の上司のアパートは、薬院に向かって左側にありました。(峯花台アパート)

練塀町(ねりべいちょう) 現在の町名は、「桜坂」 近くに桜ヶ峯神社がありその「桜」とこの一帯坂道になっているのでその「坂」をとって「桜坂」になりました。

昔、黒田長政が造った土塀から練塀町になったといわれています。

城南線はここから緩やかな坂を上り、六本松に向かいます。

六本松の福岡市科学館で休憩

休憩後再スタート

草香江 平安時代平清盛が博多に「袖の湊」を開いた当時の博多津を描いた住吉神社蔵「博多古図」には、現在の博多湾に当たる部分に東の「冷泉津」と西の「草香江」、博多中心部と

そこから橋で繋がれた「沖の浜」と言う出島があったと記されています。後年、筑前福岡藩初代藩主となった黒田長政により入り江の一部が埋め立てられ、天神を通り那珂川へ掘られた肥前堀と共に福岡城の外堀となり、さらに時代が下り、1929年(昭和4年)に大濠公園となりました。

大濠

鳥飼 ~ 城西車庫

城西車庫の跡地にには、現在西鉄系のスーパーが入居しています。

西新町 貫線との交差点

西新町で仮ゴールしここから高取焼窯元までは、希望者だけのウォークです。

福岡市早良区にある高取焼味楽窯は、江戸時代に窯が開かれて今年で300年を迎えた伝統ある窯元です。現在は第15代の亀井味楽さんが、第16代を継ぐ予定の息子さんと一緒に焼き物を

作り続けています。高取焼は福岡藩の御用窯として知られていますが、現在も市内にあって作陶しているのは味楽窯だけになりました。