日本は田母神論文を受け入れない女形国家である

http://angel.ap.teacup.com/gamenotatsujin/940.html

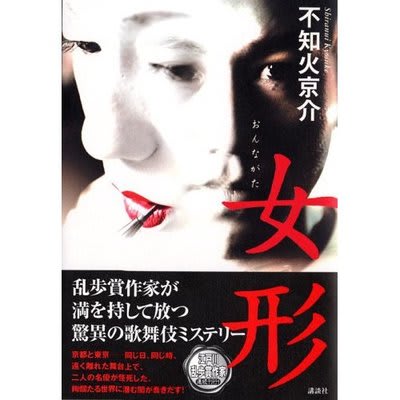

日本は女形(おやま)国家なのです。女形の関連記事は..

http://angel.ap.teacup.com/gamenotatsujin/414.html

『私は女形の持つ恐怖を読者に訴えかけた。天皇ヒロヒトは、男でもなく、女でもなく、その恋は下から上への恋闕(れんけつ)である。これ以上に恐ろしき恋情がこの世にあろうか』安倍首相もそうですよ。私はこの国の本当の怖さを最近分かってきました~というか分かったふりをしています。ふりをしないととてもじゃありませんがこんな国で生きてはいけないのです。

三島由紀夫・理想とした美の完遂

http://angel.ap.teacup.com/gamenotatsujin/941.html

http://www.asyura2.com/13/senkyo151/msg/664.html

日本の「高学歴エリート」が、がんばればがんばるほど成功できない理由

『「学歴エリート」は暴走する「東大話法」が蝕む日本人の魂』著者:安冨 歩

関連記事:東大話法という詭弁術

http://angel.ap.teacup.com/gamenotatsujin/849.html

プルトニウムは飲んでも大丈夫

https://www.youtube.com/watch?v=VNYfVlrkWPc

日本企業はマツコ・デラックス的な人を排除してきた 女性装の東大教授が語る、真の多様性

http://wotopi.jp/archives/26512

ありのままの自分で生きられる「無縁」の世界

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/47518?page=4

新しい家族の形

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/47522

この国の病理の正体

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/47501

あなたが世界のためにできるたった一つのこと

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/47959

「靖国の母」と「教育ママ」の相似

「私は京都大学卒で東京大学の教授をしているわけですが、そうした経験や、受験生時代の感触をもとに考えると、東大の入試は『高度の記号操作能力に加えて、極度のバランス感覚を要求される』、京大の入試は『高度の記号操作能力に加えて、バランス感覚の欠如を要求する』と推測されます。どちらにしろ、相当に偏った人格でなければ合格しないといえますが、とくに東大型、つまり高度な事務処理能力とバランス感覚を備えた“気のきく事務屋"が、これまでの日本社会を支えてきたことは間違いありません。しかし、気のきく事務屋の独壇場である“やることをやっていれば結果は必ずついてくる"という高度経済成長期はとっくに過ぎ去り、いまやリーダーたちは日々、あらゆる局面で『判断』や『決断』を迫られるようになりました。これは不幸にも、極度のバランス感覚を備えた東大型のエリートたちにとって、もっとも不得手なことなのです」

『「学歴エリート」は暴走する?~「東大話法が蝕む日本人の魂」』(講談社+α新書)を著した安冨歩・東京大学東洋文化研究所教授は、日本社会の再生を担いながら徒手空拳な高学歴のエリートたちの苦悶を、こう読み解く。東大出身者をはじめとする日本の「学歴エリート」が用いるごまかしと不誠実の「東大話法」を追及する安冨氏は、今回の著書で、そうした「学歴エリート」たちの無責任の病根を、彼らが育ってきた戦後日本社会の社会世相から詳らかにしようと試みている。

「すでに知られていることですが、戦後の日本社会のリーダーたちは、大戦中も大日本帝国の枢要な位置にいた人たちです。なので、戦後の復興期というのは、じつは濃厚に戦争というものをひきずっていた社会だったのです。戦争中に出征する息子のために尽くし、『お国のために立派に戦って、立派に死んできなさい』と背中を押した『靖国の母』たちと、いまの『学歴エリート』を産み育てた『教育ママ』というのは、不気味なほどに精神構造が似ています。『お国』と『受験』では対象がまるで違うではないかと指摘を受けそうですが、厳しい受験の実態が『受験戦争』と称されたことからも、両者の符合は合点がいくのです」

「サーベルを下げた下士官」が「竹刀をぶらさげた体育教師」に

安冨氏はさらに、現在の教育現場における深刻な問題である「体罰」もまた、戦後社会に根強く浸透する「戦争状態」の産物であると指摘する。軍国主義と体罰が重なるということは、印象として誰もが腑に落ちることだが、安冨氏は、「学歴エリート」の落伍者が学校現場に体罰をもたらした経緯を、より深く検証する。

「よく議論されている国家や国旗の問題ではありません。今さらいうまでもないことですが、学校行事の『朝礼』や『運動会』、『休め』や『前へならえ』といった号令も、『軍事教練』の名残なのです。近ごろ、体罰を糾弾する声が高まっていますが、私と同世代、つまり50歳くらいから一回り下の世代の方にとっては、教師が生徒を殴るという光景は日常茶飯事だったのではないでしょうか。そして、体罰をするのは、だいたいが『ジャージを着て竹刀をぶらさげた体育教師』だったように思います。こういう人たちは、明治のころには学校現場には見当たりませんでした。明治時代、教師になるのはかなりの『学歴エリート』ですから、そんな乱暴な人は少ないのが道理です。それが、日露戦争後、軍縮、つまりは軍人のリストラの結果、将校ではない下士官たちの再雇用先が学校になったのです。『学歴エリート』として将校に出世する道を閉ざされた『サーベルをぶらさげた下士官』が『竹刀をもった体育教師』に転身したわけです。軍隊では、将校が下士官を殴り、下士官は上等兵を殴り、上等兵はさらに下の兵士を殴るという、“強いものが弱いものを殴り、その弱いものがさらに弱いものを殴る"という暴力の連鎖が常態化していました。軍人たちの教育現場への転身によって、こうした暴力の連鎖も学校にもちこまれたのです。“イジメられっ子"が自分より弱い子に対して“イジメっ子"となるのは、今の深刻なイジメ問題の遠因は、いびつな『学歴エリート』社会にあったのです」

アベノミクスが「一億総玉砕」へと暴走する日

いま、アベノミクスで日本再生が謳われる世相こそ、日本社会が暴走して破滅に突き進みかねない危機をはらんでいると安冨氏は指摘する。

「日本の社会というのは、あらゆる権益のボトルネックを押さえ、そこから“通行料"を得る『関所資本主義“だと考えています。その関所は、バブル崩壊などで、もはやすっかりボロボロになってしまいました。その、誰もが気づいている現実から無理やり目を逸らさせ、なんとか関所を機能させるためのアリバイ作りに躍起になっているのがアベノミクスの実態です。すでに通用しない"関所資本主義“が、まだまだ成立しているという"ふり“をしているわけですが、これは、先の大戦で、日本軍が自分たちの戦い方がすでに通用しなくなっていたにもかかわらず、そこに固執して、はては"一億総玉砕“を叫んだ状況と酷似しています。安倍首相が"一億総玉砕“を呼びかける日は、もうすぐそこまで迫っています。

通用しなくなった自分たちのやり方を顧みることなく、“満州事変"へと突き進んだ戦前の『学歴エリート』の遺伝子は、“ハリボテ国家"の崩壊に頬被りしてアベノミクスを礼賛する現在の『学歴エリート』に、脈々と受け継がれています。そんな彼らの“暴走"を食い止めるために、私たち日本人一人ひとりが、自らの魂に忠実に、現実を見据え、その上で各々が創造的に生きるしかないのです」

安富歩氏の東大話法に騙されるな

https://www.youtube.com/watch?v=mcvNnn-99cc

東大話法に騙されるな

安冨歩氏(東京大学東洋文化研究所教授)

マル激トーク・オン・ディマンド 第564回

「東大話法」なるものが話題を呼んでいる。東大話法とは東京大学の安冨歩教授が、その著書「原発危機と東大話法」の中で紹介している概念で、常に自らを傍観者の立場に置き、自分の論理の欠点は巧みにごまかしつつ、論争相手の弱点を徹底的に攻撃することで、明らかに間違った主張や学説をあたかも正しいものであるかのように装い、さらにその主張を通すことを可能にしてしまう、論争の技法であると同時にそれを支える思考方法のことを指す。

「人体には直ちに影響があるレベルではありません」「原子炉の健全性は保たれています」「爆発することはあり得ない」等々。3・11の原発事故の直後から、われわれは我が耳を疑いたくなるような発言が政府高官や名だたる有名な学者の口から発せられる様を目の当たりにした。あれは何だったのか。

さらに、人口密度が高い上に地震国であり津波被害とも隣り合わせの日本で、少し考えれば最も適していないことが誰の目にも明白な原子力発電が、なぜこれまで推進されてきたのか。一連の政府高官や学者の言葉や、最も原発に不向きな日本で原発が推進されてきた背後には、いずれもこの東大話法があると安冨氏は言う。今日にいたるまで原子力村が暴走してきた理由、なぜわれわれの多くが原発の安全神話を受け入れてしまっていた理由、そしてわれわれが原発を止めることができなかった理由を考える上で、東大話法は貴重な視座を与えてくれる。

安冨氏は東大話法の特徴を1)自分の信念ではなく、自分の思考に合わせた思考を採用する、2)自分の立場の都合のよいように相手の話を解釈する、3)都合の悪いことは無視し、都合のよいことだけ返事をする、4)都合のいいことがない場合には、関係のない話をしてお茶を濁す、5)どんなにいい加減でつじつまの合わないことでも自信満々で話す、6)自分の問題を隠すために、同種の問題を持つ人を、力いっぱい批判する、7)その場で自分が立派な人間だと思われることを言う、8)自分を傍観者と見なし、発言者を分類してレッテル貼りし、実体化して属性を勝手に設定し、解説する、など20の項目にまとめ、そのような技法を駆使することで、本来はあり得ない主張がまかり通ってきたと言う。そして、その最たるものが、原発だと言うのだ。

実際、このような不誠実かつ傍観者的な論理は原発に限ったものではなく、今日、日本のいたるところで見受けられる。しかし、それが東大ではより高度なレベルで幅広く行われているという理由から、安冨氏は自身が東大教授でありながら、あえてこれを東大話法と名付けたそうだ。

東大話法の最大の問題は、いかなる問題に対しても、あくまで自らを傍観者としての安全な場所に置いた上で、自分という個人が一人の人間としてその問題についてどう思っているのかという根源的な問いから逃げたまま、自分の社会的な立場からのみ物事を考え、そこから発言をしているところにある。そこには人間としての自分は存在しないため、人間としてはあり得ないような論理展開が可能となってしまう。当然、その論理は無責任極まりないものになる。そして、そのような人間としてあり得ないような論理を正当化するためには、その問題点や矛盾点を隠すための高度な隠蔽術が必要になる。そのような理由から、東大話法が編み出され、洗練されていったと安冨氏は言う。

安冨氏は、東大話法の存在を知り、その手の内を理解することで、東大話法に騙されなくなって欲しいと言う。そうすることで、日頃から違和感を感じながらも、まんまと東大話法の罠に嵌り、おかしな論理を受け入れてしまっている様々な問題について、自分本来の考えをあらためて再確認することが可能になるかもしれない。

しかし、それにしてもなぜ東大話法なるものが、ここまで跋扈するようになってしまったのだろうか。現在の日本が多くの問題を抱えていることは言うまでもないが、その多くについてわれわれは、必ずといっていいほど「誰かのせい」にしている。そして、その論理を説明するために、実は自分自身に対してまで東大話法を使って自分を納得させてはいないだろうか。東大話法を知ることで、自分もまた無意識のうちにそのような論理を振り回していることにより自覚的、かつ自省的になることも可能になるはずだ。

東大話法に騙されることなく、「自分の心の声を聞け」と訴える異色の東大教授安冨氏と、東大話法とその背景を議論した。

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/36404

「たった62人」の大富豪が全世界の半分の富を持つ

~あまりにも異常な世界の現実

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/47989

内容紹介

「東大話法」を駆使する日本の学歴エリートがなぜ機能しないのか、その根源を究明する。「東大話法」のルーツを第二次大戦時に遡り、ポスト団塊世代を呪縛する「成功幻想」を、その生育過程を検証することによって打ち砕く。悩める「学歴エリート」を再生させ、真に機能させる一助となる一冊。

内容(「BOOK」データベースより)下の画像の本

無責任と欺瞞の「東大話法」が私たちを苦しめる。「受験戦争」「就職戦線」「経済戦争」―なぜ日本社会は常に庶民を虐げる「戦争状態」に陥るのか。

著者について

安冨 歩

1963年、大阪府に生まれる。東京大学東洋文化研究所教授。 京都大学経済学部卒、住友銀行勤務を経て、1991年 京都大学大学院経済学研究科修士課程修了。1997年、経済学博士(京都大学)。名古屋大学情報文化学部助教授を経て、2009年より東京大学東洋文化研究所教授。

著書には『もう「東大話法」にはだまされない 「立場主義」エリートの欺瞞を見抜く』』『「満洲国」の金融』(創文社)、『貨幣の複雑性』(創文社)、『複雑さを生きる』(岩波書店)、『生きるための経済学』(NHKブックス)、『経済学の船出~創発の海へ~』(NTT出版)『原発危機と「東大話法」―傍観者の論理・欺瞞の言語―』(明石書店)、『生きるための論語』(ちくま新書)などがある。

『「満洲国」の金融』(創文社)で第40回日経・経済図書文化賞受賞。

おまけ

東大教授・安冨歩はなぜ「男装」をやめたか~女性装をしてみたら、私と世界はこう変わった 「ありのままの自分」で生きる技法

http://news.livedoor.com/article/detail/11118879/

「日本の男社会がこんなにも苦しいのはね、タテマエは自由、でも、腹ん中では未だに戦争やってるようなもんだからだよ。表面上は戦後民主主義を装いつつ、精神面では戦時中の靖国精神から脱していない。徴兵制から生まれた『立場主義』と、『ホモマゾ社会』が日本の男を死に追い込んでいる」

両親との決別、離婚により家族の呪縛から逃れたことから、この国の根底に潜み、日本の男を息苦しくさせているシステムに気づいた東大教授・安冨歩(52)。しかし彼は、自分を苦しめ、自殺衝動までをも引き起こしているもう一つのストレスの正体に長らく気づいていなかった。(→前回はこちら)

■身も心も自由にしてくれた「女性装」のはじまり

第二の飛び降りのきっかけ、それは2013年に初めて体験した「女性装」だった。

もともと太ももが太く、骨盤が大きく、ウエストの細い体型で、男物のズボンが合わずに困っていた。50歳になって減量に成功したことで、ますますウエストと下半身のサイズのギャップが悩みの種に。それを見たパートナーの女性が「なら女物を試してみたら?」と薦めたのが始まりだ。

試しに着たところ、女物の服は男物の服よりもずっとバリエーションが多く、安く、着心地がよかった。女性のモデルのような体型の安冨にもぴったり合った。安冨は、瞬く間に女物の衣類の虜になった。

しかしそれは決して利便性の側面からだけではない。安冨がはじめて女性の装いをした瞬間に感じたのは、途方も無い”安心感”だったという。

「女性の恰好をする男性の中には、性的刺激を求めてそれを行う人もいるけど、私の場合は“安心”だった。それは、両親から植え付けられていた、男性が背負うべきプレッシャーからの解放、つまり『女の子だから、戦争にいかなくっていいんだもん!』という解放感だった」

■”自分でないもの”になろうとするストレスからの解放

最初は女物のパンツとTシャツを男物の代用として着ていたが、徐々にスカート等も履きはじめる。安冨は、自分にとって「女性装」こそが、身も心も自由にしてくれるキーであることを自覚した。

「今まで私は男性らしく振る舞ったり、男らしい恰好をする事で、私自身を”自分でないもの”にしていた。親によって植え付けられた『男は元気ハツラツとした兵士になって、国のために死ね』という洗脳を、知らずに履行していた。それが、自殺衝動や苦しみの原因」

安冨はこれまで「バブルや戦争、環境破壊など、誰にとっても善くないことを、なぜ人間は一生懸命やってしまうのか」という問題を研究してきた。そこから、今の日本の社会が抱える問題の根源は”自分でないもの”になろうとすることによるストレスと抑圧だと主張する。

「”自分でないもの”に無理矢理なろうとしても、なれないのでストレスが溜まる。ストレスが溜まると他人に八つ当たりする。また、自分らしく生きている人が許せなくなって、非難したり、自分と同じ苦しみを味わうように強要する。個人レベルでは差別や犯罪、子どもを厳しくしつけたり、虐待したり。

それに抵抗できなかったエリートの子どもなんかは、官僚になって親に復讐する代わりに別のもの、自然環境とか、自国の国土とか、弱者の生活とかを破壊する。恨みの転換だよね。社会全体に、自分でないもののフリが強要されると、社会は病んでゆくんだよ」

14年の夏に完全に女性装に切り替え、講演などもその恰好で行うようになった。

男装をしていたころは安冨自身も講演で「誰かを悪者にして攻撃する、問題をあげつらって批判する」スタイルを取っていた。しかし男装をやめてからというもの、ぴたりとそれをする気力がなくなってしまった。

代わりに「一見問題だと思えるものが、実は資源であり解決のヒントである」と、聞き手のモノの見え方に変化を起こすような話し方をするようになったのである。

「以前の私は、東大教授という権威的なホモマゾ・ピラミッドの頂点にいることを利用して、権威や権力を悪用する者を攻撃しているつもりだった。しかしよく考えると、それもまた、単にストレスの発散だったのかもしれない」

■『アウト×デラックス』出演、「女性装」の認知

女性の装いを始めた安冨だが、セクシュアリティ(性的指向)が変わったわけではない。恋愛の対象は女性である。

「私は、日本の男の作るホモマゾ関係が本当に好きじゃない。子どもの頃から、女子との付き合いのほうが大事だった。今でもそれは変わらない」

だからこそ安冨は「女装」ではなく、「女性装」という言葉を使う。

「女装という言葉は、性的自認が男性である人間が、敢えて女物の衣類を着る事。私は自分にとって居心地の良いファッションを探したら、それが女物であったというだけ」

2014年10月、フジテレビ系の人気番組『アウト×デラックス』に出演したことも解放の一歩だった。

「テレビスタッフは、私が『オネエ』や『女装家』ではなく、トランスジェンダーとして自然に『女性装』しているのだ、ということをよく理解し、他のテレビ番組のようなイロモノ(=異常者)として扱うのではなく、一人の人間として扱ってくれた」

いよいよテレビ放映当日。番組が始まった直後、Twitter上の視聴者のコメントは冷やかしやイロモノ扱いが多かった。しかし安冨がスタジオの女性タレントから「下着は何をつけているんですか?」と聞かれて「それはセクハラですよ」と切り返したあたりから、風向きが一気に変わった。好意的なツイートが増えたのだ。最後には「感動した」「涙が出た」という反応までもが出た。

「オネエ」「女装」というイロモノであれば、笑い者にしたり、失礼な対応をしても良いというこれまでのメディアによって刷り込まれた思い込みを、安冨は撥ね除けた。

その勇気が「どんな性的指向の人間であろうと尊重されるべき一人の人間である」という価値観の転換を視聴者の中に引き起こした。だからこそ彼は好意的に受け止められたのだ。

■ありのままの自分で生きられる「無縁」の世界

トランスジェンダーであることを公表したら、てっきりバッシングされると思っていた。しかし現実はまったく逆だった。「男性」らしさ「東大教授」らしさを装っていた時よりも、自分の表現がずっと楽になった。また「女性装」が親しみやすい印象を与えるのか、メディアが話を聞いてくれるようになった。

なぜ生きるのが楽になったのだろう。安冨は、これを「無縁の原理」で説明する。

「たとえばマツコデラックスさんは、人間の社会のピラミッドから外れたところにいて、最初から差別される位置に居る存在だからバッシングされない、と自分の本の中で語っているのね。私はそれを『無縁』という概念で理解しています」

網野善彦という歴史学者が指摘したように、日本には古来から「縁/無縁」という社会システムがあった。一般社会(=縁の世界)から離れ、周辺に逃げた人間=無縁者は、縁の世界にいる人間が出来ない仕事を担うことで、社会で重宝され、生き延びてゆく。日本社会は、そういう無縁の世界にいる人間を差別しながらも上手に取り込んで来た。

「現代だってそれは変わらない。たとえば、菅沼光弘という元公安の方が外国人記者クラブで話していたことなんだけど、トヨタの超高層ビルや中部国際空港の建設を何のトラブルもなく進められたのは、バックに弘道会というヤクザ組織の協力があったからだそう。

ガチガチにつくった表のシステムで処理できないことを、ウラでやらせるわけ。だから、日本の社会は、本当は『無縁モノ』にとっては生きやすい社会なんだよね」

■逃げ道はずっとある。ただ気づいていないだけ

「女性装」にシフトする前は、社会のメインストリームに居たと感じる。東大教授という、エリートの肩書きから、講演やコメントを求められる日々。しかしそれはウラを返せば、システム内部の立場からしか発言できないし、許されないということだ。それは安冨にとって、とても息苦しいことだった。

「みんな、がんばって偉くなったら、自分の話を聞いてもらえる、と思ってるでしょ?でもね、そういう『立場』を得た瞬間に、話なんてゼンゼン聞かれなくなる。本当は偉いヒトの話なんか、誰も聞いてないんだよ。皆、聞いたフリしてるだけ。偉い人だから、とりあえず聞いておけっていうね。立場主義社会っていうのはね、どこまでも、人と人とが話すことができない社会なんだよ」

良い息子という立場。エリートという立場。夫という立場。男という立場。常に“この立場の人間はこう振舞う”という規範から逃れられなかった安冨。だが、性別という縛りを捨て、ありのままの自分で生きようとすることで、生きるのが楽になった。

それはおそらく網野の言う「無縁の原理」の作動と関係があるはずだ。そこにあったのは、他人と対等に会話し、協調できる世界だった。これまでの、競争相手を蹴落とし、歯を食いしばって自分の立場を守るというエリート的な生き方とは全く異なる「生きる技法」を安冨は体得したのだ。

「ありのままの自分で生きる」――文字にするのは簡単だが、実行するのは決して簡単なことではない。事実、安冨でさえも女物の服を着始めてから、完全な女性装で人前に出るまでには1年ほどの歳月がかかった。

しかし、それができた時、安冨はずっと感じたことのなかった「自分と他人を認める感覚」を徐々に掴みはじめた。数えきれない苦しみを乗り越えて、彼は両親から教わらなかった「自分を愛する技法」を自力で体得したのだ。

「狭いレールの上を走らされていて、みんな、そこから抜けたら両側は断崖絶壁だと思っている。でも、本当はね、人と立場を越えてつながりあっていれば、どこだって生きられるんだよね。逃げ道はどこにでもあるんだよ。ただ、人々がそれに気づかないようにしているだけ。システムからはみ出す自分を認めること。それが息苦しさから抜け出す第一歩だよ」

内容紹介

私は女装していません。

しかし女性装しています。

だって、女性だから。

それが私には、自然だから。

『原発危機と「東大話法」』、『誰が星の王子さまを殺したのか――モラル・ハラスメントの罠 』、『生きる技法』他、多数の著書で知られ、女性装の東大教授としてテレビ出演などで話題の安冨歩。

安冨教授は、ダイエットに成功し体重が減ったことがきっかけで、女物を着るようになった。そして女物を着ると、ただならぬ安心感が得られることに気がついた―――。

女性装に至る来歴、その過程で感じたこと、考えたことを綴った1冊。

その経験から見えてきたものは、「自分自身でないもののフリ」をすることは、すべての“暴力の根源”だ、という発見だった!

目次

はじめに~研究と女性装~

第1章 きっかけは

減量成功

女物を着始めた頃

化粧をしてみる

ただならぬ安心感

他

第2章 初めての経験

ヒゲのレーザー脱毛

スカートをはいて外出するまで

スカートをはいて銀行に行ってみる 他

第3章 メディアを通じて

フジテレビ『アウト×デラックス』に出る

『アウト×デラックス』出演後の反響 他

第4章 無縁の原理

無縁の原理とマツコ・デラックス

異性装:三橋順子『女装と日本人』

第5章 歪んだ視点

トランスジェンダー

「性同一障害」という歪んだ見方

ホモセクシュアルの一般性:日本人は昔からやってるし、動物だってやっている

第6章美しさとは

女性装者を歓迎してくれるお店

オトコっぽい女性が美人

自分を偽らない

おわりに~タイトルに寄せて~

内容(「BOOK」データベースより)

男性のフリはやめました。女性装で話題の東大教授が見つけたのは「自分自身でないもののフリ」をすることは、すべての“暴力の根源”という発見だった!

関連記事:馬鹿が女装すると変態の一言

http://pink.ap.teacup.com/hankusi/

おまけ~岡本太郎さんの著作に関する記事はもうじき始まります

<IFRAME WIDTH="420" HEIGHT="315" SRC="https://www.youtube.com/embed/2F3AImqzlrc" FRAMEBORDER="0" ALLOWFULLSCREEN></IFRAME>

東大も権威主義から変化しているんだね

内容紹介

3歳で右目を、9歳で左目を失明、14歳で右耳を、18歳で左耳を失聴し、

光と音の世界を喪失した福島智氏。氏は当時のことをこう綴っている。

「私はいきなり自分が地球上から引きはがされ、この空間に投げ込まれたように感じた。

自分一人が空間のすべてを覆い尽くしてしまうような、狭くて暗く静かな『世界』。

ここはどこだろう。(中略)私は限定のない暗黒の中で呻吟していた」

著者はまず他者とのコミュニケーションをいかに復活させ、

言葉=情報を再び得ることができるようになったかを語る。

だがそれはプロローグにすぎず、自ら生きる意味を問い、幸せの在処を探し求める。

その深く鋭い思索の足跡は、両親や友、師との交流に始まり、フランクルや芥川龍之介、

北方謙三といった人物たちの著書や谷川俊太郎、吉野弘の詩、

はたまた落語にまで及んでいく。

苦悩の末に著者が見出した生きる意味、幸福の形は読む者にもまた

深い思索をもたらしてくれるであろう。

人間と人間が本当に繋がり合うとはどういうことか、仲間との信頼関係を築くためには

何が大事かといったことが説得力を持って迫ってくる。

内容(「BOOK」データベースより)

18歳で光と音を失った著者は、絶望の淵からいかにして希望を見出したのか―米国TIME誌が選んだ「アジアの英雄」福島智氏初の人生論。

著者について

福島智(ふくしま・さとし)

1962年兵庫県生まれ。3歳で右目を、9歳で左目を失明。18歳で失聴し、全盲ろうとなる。

58年東京都立大学(現・首都大学東京)に合格し、盲ろう者として初の大学進学。

金沢大学助教授などを経て、2008年より東京大学教授。

盲ろう者として常勤の大学教員になったのは世界初。

社会福祉法人全国盲ろう者協会理事、世界盲ろう者連盟アジア地域代表などを務める。

著書に『生きるって人とつながることだ! 』(素朴社)『盲ろう者として生きて』(明石書店)などがある。

Pls make a Donation

管理人と読者との間の精神バランスを共有するためにもご寄附をお願いします。ただし大口の寄付は禁止