https://blog.goo.ne.jp/0345525onodera/e/a58227472cc1173d28074f3f4552a407

美作後南朝は箕作後南朝のことだろう~明治天皇は南朝ということになる

京都清涼殿にある一角獣と獅子の組み合わせ~ヨシュアのシンボルとユダのシンボル,

関連記事:人類の隠された歴史

http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/cat_50020.html

翻訳: http://projectavalon.net//lang/ja/kla...

美作の国(みまさかのくに)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E4%BD%9C%E5%9B%BD

一宮制研究

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E5%AE%AE

ousar.lib.okayama-u.ac.jp/file/19848/016_001_007.pdfより

OKAYAMA University

Earth Science Reports,

Vol. 16, No. 1, 1-7, (2009)

日本最初の用語「地質学」の成立: 箕作阮甫(1799-1863)の貢献

The first Japanese word “chishitsu-gaku” for the “geology” was proposed

by Genpo Mitsukuri (1799-1863)

岡田 博 有 (Hakuyu OKADA)*

鈴木 茂 之 (Shigeyuki SUZUKI)**

The first Japanese word “chishitsu-gaku” for the “geology” was proposed by Genpo Mitsukuri, a scientific

contributor in the Tokugawa regime in the 19th century, who was born in 1799 in Tsuyama in Western Honshu,

Japan and had worked for scientific activities of the Tokugawa government from 1839 to 1863. His major works

for the first making of the “chishitsu-gaku” for the “geology” have been presented in this paper, also showing

his contribution to Japanese sciences.

Keywords: Genpo Mitsukuri, “chishitsu-gaku”, 19th century

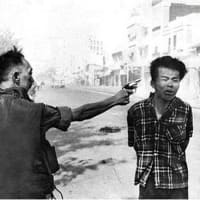

図1 箕作阮甫肖像(津山洋学資料館にて.岡田博有撮影)

Ⅰ はじめに

日 本 の 地 質 学 の 一 般 的 な 表 示 は 今 井 功 や 土井正民などによって示されたが( 今井, 1966,1970; 土井, 1978; 岡田, 2002; Okada withKenyon-Smith, 2005),その具体的な表現の仕方について筆者は帆足万里( ほあしば ん り ) の貢献に敬意を評した( 岡田, 2008)。しかし,

そのとき分かったことは,日本の用語「地質学」はそれまで帆足万里も重要な貢献をしていたと思われていたが,実際には帆足万里は「地質学」用語の提唱はしていなかったのである(岡田,2008)。そこで,帆足万里に続いて活躍を始めた蘭学者箕作阮甫(みつくりげんぽ)が具体的な「地質学」用語の作成を行い,その重要な成果をはたしていたことをここで明らかにしたい。現在の岡山県津山市にあった津山藩で活躍を始めた箕作阮甫は,当時の日本政府の中心であった江戸の幕府に移って蘭学者としての活動を行

* 〒812-0041 福岡市博多区吉塚4-8-36-601

* 4-8-36-601 Yoshizuka, Hakata-ku, Fukuoka 812-0041, Japan

** 岡山大学理学部地球科学科, 〒700-8530 岡山市北区津島中3-1-1

** Department of Earth Sciences, Faculty of Science, Okayama University, Okayama 700-8530, Japan

2 岡田博有・鈴木茂之

い,幕府の重要な科学者としての研究を行った。その貴重な成果が,19 世紀の日本の自然科学発展の中でめて「地質学」の重要性を示したことである。その実態をここで明らかにして,「地質学」用語が箕作阮甫によって作られたことを示したい。なお,後閑(1970)が,日本における近世前の化石の研究は進んでいたが,さらに箕作阮甫が1861(文久元)年に「地質辦証」書を訳述して地質に関する地史を述べた,と解説している。こうして作られた日本の地質学は明治時代に最初の専門分野として大発展を遂げ( 矢部, 1953), その地質学の研究と教育の機関が1877(明治10)年に東京帝国大学理学部に創設されたのである(坪井,1953; 土井,1978)。さらに驚いたことに, 我々もよく知っていた東京大学地質学科教授坪井誠太郎(つぼい せいたろう)が箕作阮甫の子孫であったことである。我々が坪井誠太郎の名前をよく知っているのは,偏光顕微鏡による固態物質の光学的研究法を解説した「坪井誠太郎(1959): 偏光顕微鏡.岩波書店」からであった。さらに,日本の地質学の発展に大貢献をした矢部長克(矢部,1970)はまた坪井誠太郎の父であった坪井正五郎(東京大学教授,人類学)にもふれている。

また,日本の地学教育について,1890(明治3) 年以後の東京における中学校教育では,箕作阮甫の「地球説略」が取り上げられている(倉林,2000)。こ う し て大発展を遂げた日本の地質学の形

成が,箕作阮甫による新用語「地質学」作成への貢献を基にしていることを,ここに明らかにしたい。

Ⅱ 箕作阮甫の生い立ちと自然科学との関係

箕作阮甫の生い立ちと自然科学への貢献についての資料は, 主として菊池( 1978), 小沢( 1978), 児玉( 1978), 緒方( 1978), 大久保( 1978), 土井( 1978), 小山( 1978), 有坂・

西川(1985),津山洋学資料館(1990,2008) ,木村(1994)などを参考にしている。

箕作阮甫(みつくりげんぽ)(図1,2; 表1)は1799(寛政11)年9 月7 日に津山(つやま)(現在の岡山県津山市)で生まれた。名は虔儒(けんじゅ),字は庠西(しょうせい),阮甫は道称であったが(緒方,1978),1828(文政11)年には正式名となった(小山,1978)。さらに,箕作阮甫には津山の地名にちなんで紫川,逢谷の号があった。

この津山は 1603(慶長3)年に18 万6500 石で入封した森忠政が新城を築いた後,松平宣富が津山十万石の城主になり,その後五万石の城主のときの1799(寛政11)年に箕作阮甫の誕生となった。この時期は,洋学が盛んになったときで,1801 年には19 世紀の時代が始まった。この時期の日本では文化, 文政,天保, 弘化,嘉永,安政,文久と年代が変わり,19 世紀初期の日本は政治,社会の動きが極めて重要な時代

であった。特に,外国との関係が重要で,これに合わせるように長州藩や薩摩藩の活躍が大きく,大成功を続けていた。その中で,とくに鹿児島の薩摩藩藩主の島津斉彬(しまずな りあきら)は西洋式で箕作阮甫と深い関係があったようだ(児玉,1978)。

注:松平越前津山家系図~松平宣富が津山十万石の城主になり,その後五万石の城主のときの1799(寛政11)年に箕作阮甫の誕生となった。

松平宣富生没年:1680-1721父:陸奥白河藩主 松平直矩義父:越後高田藩主 松平光長幼名:源之助通称:采女初名:矩栄、長矩1697 越後守1698-1721 美作津山藩初代藩主1699 従四位下1699 左近衛権少将正室:岩(父:出羽久保田藩三代藩主 佐竹義処)1710-1726 浅五郎継室:(義父:内大臣 櫛笥隆賀、父:左近衛中将 園池実守)1716-1726 浅五郎娘(阿波徳島藩六代藩主 蜂須賀宗員室)娘(出羽上山藩三代藩主 松平信将室)娘(丹波柏原藩二代藩主 織田信朝室)

管理人注:美作津山藩=箕作津山藩?

http://homepage3.nifty.com/hyuuga/daimyou/tuyama.htm

4.1 津山藩森家家譜 藩主 出 自 治世 特記事項 初代 森 忠政 森 可成の ...

http://pasocon-salon.floppy.jp/akihisa03.html

藩主. 出 自. 治世. 特記事項. 初代. 森 忠政. 森 可成の10男. 1603年より32年. 33才で 津山藩主、京都にて毒殺(65才). 2代. 森 長継 ... そして「森家は美作南朝の尊厳を わきまえ忠節を尽くし、京の天皇家と交互に皇位に就くよう努力する」と約束した。

秋久幸雄

http://pasocon-salon.floppy.jp/akihisa04.html

なお、南朝後裔説は各地に多数あり、なかでも一般的には後南朝の舞台は大和、古野方面として知られているが、美作に南朝後裔が1700年代の初頭まで存在し、再起を期して幾代にもわたって果かない努力をし、またそれを支えた多くの先人たちが居たことが地元に残る多くの資料、伝承、地名、社寺によって明らかになっている。

機会があればこれら歴史を構成する事件、背景、人物像、人間関係などについて掘り下げてみたい。

最後にこのメモを纏めるにあたり力添えを頂いた岡山県奈義町の菅家七統のご子孫有元氏ほか調査にご協力いただいた方々にお礼を申し上げます。

(秋久 幸雄)

参考文献~11がないのはなぜ?

1) 日本史年表 河出書房新

2)笠原 英彦 歴代天皇総覧 中央公論新社

3)田中 千秋 植月御所の真相 温羅書房

4)原 三正 美作天皇記 おかやま同郷社

5)霊 仁王 正さねばならぬ美作の歴史 美作後南朝正史研究会

6)西村 彦次 美作後南朝と森一族 大阪歴史懇談会

7)村上 敦之 鶴山城挽歌 美作出版社

8)横山 高治 吉野山中に慟哭の秘史 大阪歴史懇談会

9)太田 亮 姓氏家系大辞典 角川書店

10)安居 隆行 後南朝皇胤尊雅王について 大阪歴史懇談会

12)森 茂暁 闇の歴史、後南朝 角川選書

13)目高 一 津山城物語 山陽新聞社

14)松本 幸子 岡山の戦国時代 岡山文庫

15)三好 基之 新釈美作太平記 山陽新聞社

16)早瀬 晴夫 消された皇統 今日の話題社

アマゾンで購入可

美作天皇記 (同郷叢書 (2号))1998/6

原 三正

¥ 1,900中古 & 新品(4 出品)

地方の知られざる歴史 -後南朝の滅亡と津山藩森家の取潰し ...

http://pasocon-salon.floppy.jp/akihisa01.html

徳川家康に取りたてられ慶長8年(1603年)18万6千5百石の美作国国主として津山 藩 に封ぜられた。 ... これにより長子相続のしきたりが崩れることになったが、このこと は 天皇家の勢力を二分し、その権威を弱める幕府の深謀からであったとする見方 がある。

あきh

美作後南朝は箕作後南朝のことだろう~明治天皇は南朝ということになる

http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A7dPGZUzhEpXnmYAkeCJBtF7?p=%E7%BE%8E%E4%BD%9C%E5%BE%8C%E5%8D%97%E6%9C%9D&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=

注:津山藩と天皇家?

http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A7YWOSrjfUpXnHkAkFSJBtF7?p=%E6%B4%A5%E5%B1%B1%E8%97%A9%E3%81%A8%E5%A4%A9%E7%9A%87%E5%AE%B6&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=

箕 作 阮 甫の両親としての父は箕作丈庵( 貞固)(1759-1802),母は清子であった。父は箕作家三代目の医師として評判が高く,津山藩の侍医も勤めていた。箕作阮甫はその次男として,すでに述べたように,1799(寛政11)年9 月7日に津山の西新町(にししんまち)で代々町医師を営む家に生まれた。しかし,阮甫が4 歳の時の1802(享和2)年に父「丈庵」が44 歳で亡くなった。その後,まもなく1810(文化7)

年に兄の「豊順」も17 歳で没し,彼の子供もいなかったので,箕作阮甫が15 歳のとき箕作家を継いだ。さらに,阮甫が25 歳のときの1823(文政6)年9 月25 日には母清子が亡くなった。

『昭和50年、箕作阮甫の旧宅が国の史跡に指定され、解体復元されたことをきっかけに、郷土ゆかりの洋学者を顕彰しようという機運が高まりました。そして、昭和53年3月19日、中国銀行津山東支店(旧妹尾銀行林田支店)の建物を利用して、全国的にも珍しい洋学を専門にした津山洋学資料館が開館しました』

箕 作 阮 甫 は 幼 い と き に 怪 我 ( け が ) を 患 い ,右の肘関節(ひじかんせつ)が利かなくなった。このため,阮甫の母は彼を武士にしないで,医師の道を選ぶことにさせた。

こうして,箕作阮甫は1815(文化12)年の17 歳のときに,京都で吉益文輔の指導で漢方医学の学業を始めた。この京都での箕作阮甫の修業には藩から年間5 両が給付されていた。こうして蘭学者箕作阮甫の生まれる素地ができたのであった( 小山, 1978)。予定通り三年後の日本最初の用語「地質学」の成立: 箕作阮甫(1799-1863)の貢献 31819(文政2)年21 歳のときに阮甫は京都から津山に帰った。そして,この年の11 月に阮甫は同藩の養女「大村とい」(大村登井)と結婚,阮甫は箕作家の学問的な根となった( 小山,

1978)。この結婚で3 人の女子が生まれた。この3 人の子女[木村(1994)に依ると,実際は4 人の子女であったが,一人の死去により3 人とした]は後に,次に示す高名な学者達と結婚した。その様子は, 長女「せき」は呉黄 石 ,二女「つね」は箕作秋坪,そして三女「ちま」は箕作省吾であった( 緒方,1978)。とくに,この関係者の貢献を見ると, 呉黄 石(1811-1879)は西洋医学者として(木村,1994),箕作秋坪(しゅうへい)(1825-1886)は幕末の洋学者として大活躍をおこなった(佐藤,1985)。また,箕作省吾の一子の箕作麟祥(りんしょう)( 1846-1897) は阮甫の初孫で明治期の法律学者・法学博士として活躍(佐藤,1985; 木村,1994),

箕作秋坪の長男の箕作奎吾(1852-1871)は明治新政府の大学校に勤めた(木村,1994)。

管理人注:ここは話がずれているどころかたったの一行でおわり~大学の論文にはすべてチェックが入るということ

以下は前の記事から抜粋

『アヤタチは本来アマベ氏だが、やがて、ヤマト朝廷と融和して勢力を築いたモノノベ氏を引き入れて、氏族統合したので、ホアカリとニギハヤヒを同体と見做す伝承が生まれ、今や固定化しつつある。アヤタチは、モノノベ氏が蘇我氏に敗れると今度は秦氏宇佐君を引き入れたので、以後急速に秦色が強まり、事業も鉱山経営ばかりでなく、銅産業・酒造業・商業で大いに発展した。山窩の概念はここに拡張・変容したが、以後も時代とともに拡張してゆくのである。

関連ツイッター

本物黒酒 – @honest_kuroki

鬼塚氏は原爆利権の真相を隠す大役を果たした。鬼塚氏の嘘は、「朝鮮系詐欺師達がロス茶とつるんで悪事をし放題」という曝露風の内容。 真相は、竹細工職人から出た蘭学者系箕作天皇が人形峠ウラン鉱山の採掘権者ということから始まった! @murasakiirohuji @ichamu77

21:48 - 2016年5月20日

@honest_kuroki @murasakiirohuji @ichamu77 この内容の情報ソースあれば教え頂けますか?興味深いです。

本物黒酒

8 時間8 時間前

本物黒酒 @honest_kuroki

日本初の地質学者は箕作阮甫 https://rnavi.ndl.go.jp/kensei/tmp/index_mitsukurigennpo-rinnshou.pdf … 彼はミラードフィルモア米大統領が日本帝国のエンペラー(将軍)に宛てた国書を和訳した男。エンペラーは天皇ではなく将軍だと知っていた@saisei20151 @murasakiirohuji @ichamu77

本物黒酒

8 時間8 時間前

本物黒酒 @honest_kuroki

エンペラーが徳川将軍ではなく天皇に摩り替った明治時代、明治天皇に成りすました箕作奎吾は、箕作阮甫の孫ですから、日本の様々の鉱山の第一発見者としての採掘権の継承者ということになる。@saisei20151 @murasakiirohuji @ichamu77

本物黒酒

8 時間8 時間前

本物黒酒 @honest_kuroki

箕作は山を熟知した山窩の異称ですから、幕末に箕作阮甫が『地質辨証』を編纂するにあたって多くの山窩が協力したことでしょう。それで明治時代、その編纂に参加した山窩の子孫も、それぞれの採掘権者になったでしょう@saisei20151 @murasakiirohuji @ichamu77

本物黒酒

8 時間8 時間前

本物黒酒 @honest_kuroki

特に箕作阮甫の郷里の人形峠は、ほの暗い中で緑色に発光する露頭ウランの宝庫。ウランは初め、硝子器や陶器の釉薬として高く売れる鉱物で、後に金を超える破格値の金属になるわけです。 それを政府も大学も隠してきた@saisei20151 @murasakiirohuji @ichamu77』

箕作家の系図

http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou/moyooshi/senjyou99/pamphlet/mitu_07.htm

1868年 帰国

1871年 死亡

明治天皇

1868年 即位礼

1871年 大嘗祭

関連記事:箕作圭吾の写真(15歳)

幕府イギリス留学生

http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/tenjikai/tenjikai95-2/bak5.html

昭和天皇が最も影響を受けたのは

箕作元八 1862年(文久2)~1919年(大正8)

~昭和天皇に対して最も知的影響を与えた西洋史学者~

箕作秋坪の四男。ドイツに留学して動物学の研究を始めましたが、近眼のために顕微鏡観察に限界を感じて、西洋史学に転向しました。東京帝国大学教授となり、「仏蘭西大革命史」ほか、多くの史書を著し、西洋史研究の発展に尽力しました。

昭和天皇は昭和47年(1972)のニューヨークタイムズ紙で「最大の影響を受けたのは、日本の英雄でも天皇でもまた著名な科学者でもなく、箕作元八という名の教授だ」と語っています。

https://twitter.com/bell_boyd/status/659577163046195201

そうですね箕作元八~必読

http://www.tsuyama-yougaku.jp/untitled20.html

上の記事では箕作秋坪の長男圭吾が出てきませんがおかしいですね~その代わり箕作省吾の長男箕作麟祥が出てきます。その下に箕作秋坪の次男・三男・四男と続きます。四男は箕作元八

上の箕作家の系図を見てください。ちゃんと圭吾が箕作秋坪の長男になっています。

東京大学の創立に関わった津山人 箕作阮甫(みつくり・げんぽ)

https://www.city.tsuyama.lg.jp/city/index2.php?id=2419

箕作秋坪の長男が箕作圭吾

http://ya-na-ka.sakura.ne.jp/mitsukuriSyuuhei.htm

『箕作秋坪(みつくりしゅうへい) 文政8年12月8日~明治19年12月3日(1825-1886)

幕末明治の蘭学者。名、矩。通称、文蔵・矩二郎。号、宜信斎。父、津山藩儒者菊池士郎文理(次男)。備中国上砦部村出身。13歳で父を亡くし津山藩の儒者稲垣茂松に引き取られた。のち、津山藩典医箕作阮甫(1799-1863)に師事。19歳で江戸に出て古賀?庵(?:人偏+同)に師事。その勧めで箕作阮甫に入門。また大阪の緒方洪庵に師事。嘉永2年(1849)江戸に帰り、嘉永4年(1851)箕作阮甫(墓は、多摩霊園)に見込まれてその婿養子(二女つねと結婚)となる。嘉永6年(1853)幕府天文方の翻訳員となる。安政2年(1855)養父の跡を継ぐ。安政6年(1859)蕃調所の教授手伝、外国方。文久元年(1861)遣欧使節団に加わり福沢諭吉らとヨーロッパを視察、ロシアとの国境交渉も行うが決裂。慶応2年(1866)樺太の国境交渉のため再度ロシアへ使節として派遣された。維新後、家を長子箕作奎吾にゆずり、学校教育者の養成を目指し、英学塾「箕作塾三叉学舎」を開設、東郷平八郎、原敬、平沼麒一郎らを輩出した。また、明治6年(1873)森有礼・中村正直らと「明六社」を興す。明治8年(1875)東京師範学校の開校にあたり摂理となる。学士院会員。教育博物館長兼東京図書館長。62歳。長男に箕作奎吾、二男に菊池大麓、三男に箕作佳吉と四男に箕作元八がいる。長女の直子は、人類学者坪井正五郎(1863-1913)に嫁ぎ、子に地球物理学者の坪井忠二がいる。日本最大の学者一族と言われる。妻常:「順承院慈恵常貞大姉」。後妻しん:「明智院満誉貞鑑大姉」。

※ 後妻ちま/しん(1832-1894): 父、箕作阮甫(三女)。母、大村とよ。初名、しん。はじめ奥州水沢邑主伊達将監家臣佐々木透規の二男箕作省吾(阮甫の養子)を婿とし、男爵箕作麟祥を産むが、幾ばくも無く夫と死別。ついで、箕作秋坪と再婚する。箕作麟祥は、祖父阮甫に育てられる。なお、箕作麟祥の先妻もと は、三沢精確の三女であるが、三沢精確の妻は、佐藤泰然の二女なので、箕作麟祥は、佐藤泰然の孫娘と結婚したのである』

箕作秋坪の三男の箕作佳吉( かきち)(1857-1909)が日本人として初めて東京帝国大学動物学教授になり(鈴木,1985; 木村,1994),さらに箕作秋坪の四男であった箕作元八(げんぱち)(1862-1919)が東京帝国大学理学大学を卒業して東京帝国大学文科の西洋史教授となっていた(高峰,1985; 木村,1994)。

箕作阮甫は,1821(文政4)年の24 歳のときに,津山藩の藩侍医になった。箕作阮甫が江戸参勤をはじめたのは1823(文政6)年で,1827(文政10)年には津山に帰った。ところが,1831(天保2)年3 月5 日に家族と共に江戸へ移り,蘭学者箕作阮甫の時代となったのである。1839(天保10)年6 月10 日に箕作阮甫は江戸にある幕府の機関に入り,幕府天文台翻訳員になった。このとき,阮甫は41 歳であった。ここでは多くの蘭学者と一緒で,天文関係や洋書の研究に励むことができた。幕府は1855(安政2)年に天文台を「洋学所」とした。阮甫が56 歳のときであり,この洋学所事務の中心になった。

さらに,1856(安政3)年には阮甫は蕃書調所(ばんしょしらべしょ)の首席教授職になった。このような阮甫の活躍の様子は小山( 1978),北(2008)にもよく示されている。箕 作 阮 甫は幕府の天文台に勤め始めた1839年以来25 年にわたり幕府の機関に関係しながら蘭学者として,また洋書の翻訳者として大活躍をしていた。箕作阮甫の業績は蘭学やオランダ語での学識に有名であった。彼の翻訳としては99 部,160 余冊に達するという。阮 甫 の 初期の業績としては医学関係のものからなり,1836 年から1848 年にかけて刊行された。医学関係以外の阮甫の著作も多種多彩で,地理書や歴史書などに加えて語学書の他,地質,鉱物, 物理, 天文, 兵器, 軍器,造船, 電信,文芸,詩文など,驚くほど多彩なものであった。歴史書には西欧の歴史への阮甫の興味がよく含まれている。医学関係を除く阮甫の科学・技術に関する著作は次の通りである(菊池,1978)。

「三兵達吉知幾訳本」 兵書

「歩兵使銃動身軌範」 同

「三兵操治正義」 同

「煩砲点放軌範」 砲術書

「軍用火箭考」 同

「水蒸砲説」 水蒸気砲説

「蒸気砲発明説」 同発明記

「海上砲術全書」 砲術書

「水蒸船説略」 造船書

「衣米針印刷伝信通票略解」 電信機説

「消皮説」 (文書なし)

「地殻図説」 地質書

「密涅刺羅義」 鉱物書

「日阿羅義名目」 地質書

「大地マグネチスミュス」 磁石説

「星学」 天文書

「地質辦証」 地質書

「失表題」 度量衡説

上 記 の 多彩な本の後編には箕作阮甫の地質学を中心とした活躍になっているが,この詳細は次の「箕作阮甫の活躍と日本における地質学誕生との関係」で述べることにする。最後に,箕作阮甫の体調に触れておく。阮甫はすでに述べたように病身の体質を持っていた。それは喘息の持病があったほか,ときどき頭病,悪心,腰痛,その他で悩んでいたという。

このような体調の中で箕作阮甫は洋学者とし4 岡田博有・鈴木茂之て,医学,地質学,地理学,歴史学,兵法・軍器,造船などの自然科学系で大活躍をしていた。ところが,新洋学の新時代に箕作阮甫は生涯を閉じることになってしまった。箕作阮甫は1863(文久3)年6 月17 日に江戸で没したのである(表1)。亨年65 歳であった。

Ⅲ 箕作阮甫の活躍と日本における地質学誕生との関係

箕作阮甫の研究活動のなかで最後の大成果を挙げた「地質学」という新規の地球科学につ い て 明 ら か に し た い 。 こ の 解 説 に は 石 山(1978)による「箕作阮甫の地理学」と蘭学資料研究会編(1978): 「箕作阮甫の研究.付録」の中の「箕作阮甫著訳書.2 地質・天文・物理学関係」などの文献を参考にするとともに,津山洋学資料館の資料( 津山洋学資料館, 1990,2008)も重視した。

箕 作 阮 甫の前半は上に述べたように医学関係の著作を中心にしていたが,後半の江戸在住時代は地質・地理・歴史・兵事などを中心とする著作時代であった。とくに後半時代最後の箕作阮甫は地質学や鉱物学などの自然科学への関心が極めて深かった。例えば,1839(天保10)年6 月10 日に出仕した幕府の天文台で海外地理を研究するようになった。阮甫家の大きい成果になった自然地理学総論に加えて,箕作阮甫の地質学・鉱物学に関する訳稿を中心とする著書があった。それらの主な本として,「密涅刺羅義」(みつえしらぎ),「日阿羅義名目」(にちあぎめいもく),「地殻図説」( ちかくずせつ),「地質辦証」(ちしつべんしょう)などがある。これらの著書について,箕作阮甫の後期を特徴づける主要な地質学書として次に解説したい。

「 密 涅 刺 羅 義」: ミネラロギー; 片かなまじり文,7 葉1 冊からなる。「日本記聞下」に含まれている。1852 年刊行のドイツ人スクードレルの蘭訳本とした鉱物学書である。次に示すものが原本に由来したものである: Schoedler, Fr.:

Schoedler’s boek der natuur, alcemeene

becimselen. Der physica, astronomie, chemie,

mineralogie, geologie, physiologie, botanie en

zookogie, Naar de vifde hoogduitsche uitgave,

bewerkt door J.J. Altheer. Utrecht, W.F.

Dannefelser, 1852. xvii, 836 bln.

本書はドイツのスクードレル原著「自然の本」の蘭訳で,物理学,天文学,化学,地質学・鉱物学,植物学,動物学,索引と言う構成からなる。この原著は箕作阮甫が1854(安政元)年に長崎出張の帰途に島津斉彬より借りたという。

「 日 阿 羅 義 名目」: ゲオロギーみょうもく;片かなまじり文,21 葉1 冊からなる。ゲオロギーはgeologie( 地質学) のこと。Fr. Schoedlerの「スタードレン金石論云」とK.C. von Leonhard

の「ホンレオナルド地質説云」の二編の原著で構成。「ホンレオナルド地質説云」は次の通り

である

: Leonhard, K.C. von.: Geologie, of

natuurlijke geschiedenis der aarde; op algemeen

bevattelijke wijze voorgesteld. Door K.C. von

Leonhard. Uit het hoogduitsch. Amsterdam, G.J.A.

Beijerinck, 1845~47, 3 bln. 23 × 14cm.

「地殻図説」: ちかくずせつ; 平かなまじり文で,34 葉1 冊からなる。Geologie を地質学とした。地殻断面図の説明で,地殻生成,地殻の成分, 化石, 沈澱および生物に関係する岩石,地層と初層,第二層,第三層などを述べる。「 地質辦証」: ちしつべんしょう; 平かなまじり文で,88 葉3 巻1 冊からなる(第2 巻が欠けている)。地質弁證とも書く。1861(文久元)年に出版。地質学の総論(ゲオロギー,ゲオダ

ノシー),第一大地流動の時期,第二火鼓鋳の時期,第三火煙山の時期,第四史伝の時期,などの地質概論と地史学が扱われている。特に,第1 ページの表題として「第1 篇ゲオロギー.名義地質学」を示している。

この本を出したのは箕作阮甫63 歳の最晩年であった。こうして彼の自然に関する研究は最

高になった。

なお,木村(1994)は,上に紹介した地質関係4 編(「密涅刺羅義」,「日阿羅義名目」,「地殻図説」,「地質辦証」)に加えて地球磁気学書日本最初の用語「地質学」の成立: 箕作阮甫(1799-1863)の貢献 5(大地マグネチスミュス説)と天文学書1 冊のほか,地理に関する著書として14 編を紹介している。

これらの著作を基に,石山(1978)は箕作阮甫が日本で初めて「地質学」の用語を用い,西洋地学の内容に立入ったと言っているが,まさにその通りである。ここにあげた箕作阮甫の地質学関係の記述用語の中で,箕作阮甫は日本で初めて「地質学」用語を使ったことになる。このことは,その後の日本における地質学発展の

ために極めて重要であり,箕作阮甫は日本地質学用語を作った最大の貢献者であったと言える。

Ⅳ あとがき

本文で明確になったように,日本における用語「地質学」を初めて使ったのは箕作阮甫であった。箕作阮甫は1850 年代のオランダでの用語“ geologie” を「地質学」と訳して日本での使用を始めたのである。その後の日本の地質学発展の様子は今井(1966)や矢島(2008)が明らかにしている。しかし,日本の新しい用語「地質学」の形成に今井(1966,1970)は帆足万里の貢献を重視したが( 岡田, 2008), 帆足万里

は彼の著書の中で用語「地質学」を使っていなかったことを拙著で示した( 岡田, 2008)。こうして,本書では日本の用語「地質学」が箕作阮甫によって初めて使用されたことを明確にすることができた。

日本の極めて重要な用語「地質学」ができたことをこの著書になかで明確にし,箕作阮甫の重要な成果を評価することができた。さらに,この前の拙著(岡田,2008)で帆足万里の貢献の様子も明確にしたが,本書出版の機会に,これら二つの拙著の重要性を深く強調したい。

また,幕末期の日本で自然科学の進展に大きい貢献を示した箕作阮甫の成果は岡山県津山市にある現在の「津山洋学資料館」( 津山洋学資料館, 1990, 2008) によく示されているが,ここではさらに箕作阮甫が用語「地質学」の作成に大貢献したことも取り上げて欲しい。以上のとおり,ここに日本の最初の「地質学」

用語の形成を明らかにすることができた。

謝 辞: 本書の執筆でも深い関心を寄せられた故松本達郎先生・故勘米良亀齢先生・首藤次男先生(九州大学名誉教授),唐木田芳文先生(西南学院大学名誉教授), 故都城秋穂先生( ニュ-ヨ-ク州立大学名誉教授),大森昌衛先生(麻布大学名誉教授), 中沢圭二先生( 京都大学名誉教授),関陽太郎先生(埼玉大学名誉教授),黒田吉益先生( 信州大学名誉教授), 橋本光男先生(茨城大学名誉教授),高橋清先生(長崎

大学名誉教授), 高柳洋吉先生(東北大学名誉教授),水野篤行先生(元,愛媛大学教授),諏訪兼位先生( 名古屋大学名誉教授), 松本徰夫先生( 山口大学名誉教授), 小畠郁生先生(国立科学博物館名誉館員), 島津光夫先生( 新潟大学名誉教授), 松田時彦先生(東京大学名誉教授),志岐常正先生(京都大学名誉教授),水谷伸治郎先生( 名古屋大学名誉教授), 秋山雅彦先生(元,信州大学教授)に厚くお礼申しあげる。

とくに,東北大学の高柳洋吉名誉教授には多数の関係資料をご紹介いただいた。また,現在の岡山県津山市における箕作阮甫の資料確認についてご教示をいただいた津山市津山洋学資料館下山純正館長と小島徹 学 芸

員に大変お世話になった。

図 2 箕作阮甫胸像(津山文化センタ-前の像.鈴木茂之撮影)6 岡田博有・鈴木茂之

Ⅴ 引用文献は省略します

表1 箕作阮甫の生涯

1799(寛政11) 年令 1 9月7 日に津山の西新町で誕生.

1809(文化6) 11 永田桐隠に漢籍を学ぶ.

1810(文化7) 12 兄亡くなり,12 月28 日に自分自身を「阮甫」と改名.

1813(文化10) 15 小島天楽に漢籍を学ぶ.

1815(文化12) 17 京都に出て漢方医学を学ぶ.

1819(文政2) 21 京都留学より津山に帰る.

11 月に津山藩大村成美の養女「とい」(登井)と結婚.

1822(文政5) 24 津山藩の侍医となる.さらに江戸に出る.

1823(文政6) 25 5月20 日長女「せき」誕生.

1826(文政9) 28 江戸幕府のシ-ボルトと会見.

1827(文政10) 29 津山に帰る.

1828(文政11) 30 6月16 日次女「つね」誕生.

1830(天保元) 32 11月8 日に江戸10 ヵ年を命じられる.

1831(天保2) 33 3月15 日に江戸に移る.

1832(天保3) 34 8月20 日三女「ちま」誕生.

1834(天保5) 36 「医療正始」第1 編出版.

1839(天保10) 41 6月10 日天文台出仕,蛮書和解方となる.

1842(天保13) 44 「和蘭文典」出版.

1843(天保14) 45 「海上砲術全書」出版.

1844(弘化元) 46 「新製輿地全図」出版.

1846(弘化3) 48 7月1 日江戸定府を命じられる.

1847(弘化4) 49 緒方洪庵の門に入る.

1848(嘉永元) 50 「水蒸船説略」の訳を始める.

1853(嘉永6) 55 長崎に行く.

1854(安政元) 56 長崎より2 月24 日江戸に帰る.

「海国図誌」を出版.

1855(安政2) 57 3月に隠居.

1856(安政3) 58 4月に蕃書調所教授職となる.

1861(文久元) 63 「地質辦証」を出版.

1862(文久2) 64 12月28 日に幕府に召出される.

1863(文久3) 65 6月16 日江戸で歿す.

追記:思いつくままに

サンカは天皇のためには働かない

八咫烏は表雑賀で、頭は川端の姓。天皇を守護していた結社で、明治以降は裏天皇の堀川辰吉郎を守護。八咫烏には真、贋があり、本物は修験者。偽物は大江山霊媒衆と言い、大本教を中心とする宗教団体の霊媒達の集団だと推察されます。記事によると裏天皇に従う勢力がいくつか記述されていますが、さらに神社本庁、日本会議、統一教会が含まれると思います。

アヤタチとサンカ その1

http://2006530.blog69.fc2.com/blog-entry-572.html

アヤタチとサンカ その2

http://2006530.blog69.fc2.com/blog-entry-573.html

アヤタチとサンカ その3

http://2006530.blog69.fc2.com/blog-entry-574.html

アヤタチとサンカ 終

http://2006530.blog69.fc2.com/blog-entry-576.html

アヤタチとサンカ~BBS

http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/1727318.html

日本を救うかもしれない八咫烏と山禍

http://likearollingstone.doorblog.jp/archives/65849978.html

陸軍の裏側を見た吉薗周蔵の手記 その3

http://www.asyura2.com/11/cult8/msg/355.html

スメラミコトとサマリアの陛下

http://angel.ap.teacup.com/gamenotatsujin/807.html

コメント

2015/11/12 0:07

投稿者:tk

神武以降の天皇がエフライムであるかどうか?

桓武以降は百済系なのは明らかですよね。

すりかえられた明治天皇も大室寅の祐説から箕作奎吾説

になってきています。

個人的には箕作奎吾=大室寅之祐=明治天皇ではないかと・・・

管理人注:それは違いますね~以下の記事の後半をお読みください。明治天皇は箕作奎吾であったことが分かりすっきりしますよ。大室寅之祐は北朝鮮工作員だった鬼塚英昭のでっち上げです。

なぜなら秦氏とはエフライム族が中心でしたがその中にヘブライの司祭集団であるレビ族も入っていたのです。そのためユダヤ神殿と同じ様式の神社をいたる所に建設していきます。

司祭は宮司として「神の宮」を存続させるのです。

一方畿内を制圧したといえど唐勢力は圧倒的少数です。そのため自分の手足として百済王族を登用しますが直接「天皇」を名乗るまでには至りませんでした。

秦氏は蘇我一族滅亡後は中臣氏に一族の女を差し出すことで存続を図ります。そして秦の娘と藤原氏の間に生まれたのが藤原葛野麻呂なのです。空海が渡海したときの遣唐使大使。

中臣氏は唐王朝の指示によって日本の統治形態を作っていきます。

そのためには秦氏という出雲族でもなく倭族もない渡来集団が必要でした。

また秦氏も存続を賭けて出雲封印として神社や寺を建立する許可を得ていたと思えます。

しかし本国の唐時代が滅びます。

これを待っていた秦氏は日本全域に一ノ宮体制を作り上げるのです。一ノ宮体制は秦氏が完成させますが宇佐神宮を始め伊勢神宮も秦氏が作ります。

騎馬民族征服王朝説

http://6707.teacup.com/gamenotatsujinn/bbs/2757

東北アジアの地では、4世紀からトルコ系騎馬民族の勃興期に入り、五胡十六国の乱(304~409)に始まり、魏晋南北朝、五代十国(907~960)にかけて、数世紀にわたり部族間の軍事抗争を重ね、敗れた部族は南下するのが歴史の法則で、三々五々渡来してきた騎馬族を、アヤタチは同族待遇で山窩に迎え入れたから、山窩の概念は時代とともに変化してきた。段階的拡張を続けてきた山窩観念を分別すると、次の6つになる。

①イスラエル十支族の末裔で本邦に渡来したアマベ氏。

②アマベと同族のモノノベ氏。

③本来縄文系の宇佐氏の血統に潜入した秦氏。

④満洲から朝鮮半島経由で渡来したトルコ系騎馬族。

⑤実質的セファルダムのポルトガル冒険商人とアヤタチ系の混血、

⑥実質セファルダムのオランダ人とアヤタチ系の混血、これである。

以上が本来の山窩(第1種)とその拡張観念であるが、周辺には別種の山窩がいた。すなわち、

⑦アマベ氏が華南海岸から引率した倭人に随伴してきた山岳民族。

⑧トルコ系騎馬族の渡来に際し、満洲からついてきたツングース系の非耕作民、これである。彼らはアヤタチの配下として第1種と混在していたため、世人から第1種山窩と同一視されて、山窩と呼ばれるようになったもので、第2種である~落合莞爾氏の歴史史観

エルサレムとキリストの墓を結ぶライン

http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/1749159.html

レイライン

http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A2RhP0U_tUZXvmMA71qJBtF7?p=%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=

http://www.historyjp.com/article.asp?kiji=238

レイライン神社の画像

http://image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3+%E7%A5%9E%E7%A4%BE

元伊勢と伊勢国のレイライン

https://youtu.be/o7TSrYG7nFg?t=295

からゆきさんで儲けたのは誰か

http://oujyujyu.blog114.fc2.com/blog-entry-686.html

天皇の軍隊731部隊

http://ameblo.jp/64152966/entry-11381737853.html

極秘の事実~日本ユダヤ同祖論より その1

http://genryu.at.webry.info/201208/article_1.html

イスラエル族の三種の神器とは~これらの記事は情報の宝です

http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A2RhOBEOSEhXpEcACiWJBtF7?p=%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB%E6%97%8F%E3%81%AE%E4%B8%89%E7%A8%AE%E3%81%AE%E7%A5%9E%E5%99%A8&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=

天孫族のトップがニギハヤヒ

http://sekainoura.net/%e7%a5%9e%e6%ad%a6%e5%a4%a9%e7%9a%87%e3%81%a8%e3%83%8b%e3%82%ae%e3%83%8f%e3%83%a4%e3%83%92.html

こころざしとは何か

http://genryu.at.webry.info/theme/4ef39057fd.html

日本ユダヤ同祖論より その2

http://genryu.at.webry.info/201208/article_2.html

日本ユダヤ同祖論より その3

http://genryu.at.webry.info/201208/article_3.html

日本ユダヤ同祖論よりその4

http://genryu.at.webry.info/201208/article_4.html

番外編

http://genryu.at.webry.info/201208/article_5.html

アヤタチの古い記事が出てきたよ

http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/1727086.html

おまけ~下田市に箕作という地名があります

http://kodou.lolipop.jp/tugitatemitukuri.htm

鳴らなかった警戒警報

https://www.dailymotion.com/video/xv00kr

広島 鳴らなかった警報 。 。 。 投稿者 HIKARI20121025

9分30秒から見てみましょう。エノラゲイの元乗組員はいいます。「物事には諸説ある。一部は事実だし.....ここで翻訳は中断(一部は事実ではない)。実際に何が起こったのかの詳細は......ここで翻訳は中断(これ以上見つけることは無理でしょう)と音声ではこうなっている。