『文芸復興の時代 世界の歴史7』社会思想社、1974年

6 “スーパーマン”レオナルド・ダ・ビンチ――ルネサンスの技術と科学――

4 晩年

一四九五年ごろからミラノは衰えはじめた。フランス軍の北イタリア侵入のためである。

一四九九年、フランス王ルイ十二世がルドビコを追い出した。レオナルドはパチオリとともにベネチアに逃げ、やがてルドビコが捕えられたと知ってやむなくフィレンツェに帰った。

フィレンツェはサボナローラの独裁が終わって、市民が自覚をとりもどし、教皇ともフランス王とも友好関係を保ち、メディチ家を拒否する態勢にはいっていた。

フィレンツェの市民は高名なレオナルドの帰国を心から歓迎した。

ロレンツォ・デ・メディチの時代から、サボナローラの独裁にかけて中断していた公共建築の再開が期待されていた。

レオナルドはこの熱っぽい民主的な気分があまり好きでなく、一五〇二年から約一ヵ年ローマ教皇アレクサンデル六世の子、かの悪名高いチェザレ・ボルジアに仕えた。

ふたたび帰国してからフィレンツェのピサ攻撃の「水攻め」の相談にのったりしたが、一五〇三年フィレンツェの画工組合に復帰し、政府から「アンギアリの戦い」という大きな絵の注文を受け、また自分だけの興味で、「モナ・リザ」を描きはじめた。

「アンギアリの戦い」は、一四四〇年フィレンツェがミラノを破った戦いをあらわす歴史画として注文された。

じつは四時間の激戦で戦死者一名という傭兵隊の戦争だが、これは勇ましく描かれなくてはならなかった。

もう一枚「ピサの戦い」が注文され、若いミケランジェロが担当した。

まだ三十歳にも達していなかった天才ミケランジェロ・ボナロティは、すでに傑作「ピエタ」をへて、不朽(ふきゅう)の「ダビデ」像を完成していた。

彼は人体の力学を解明するという基礎をきわめるとともに、彫刻をたんなる石の細工にとどめなかった。

「最高の芸術は、石材をもちいて表現された思想である。」とは彼の言葉である。「ダビデ」や「ピエタ」などは、それぞれにフィレンツェ市民の自由に対する熱望、あるいは失われた自由への悲哀を形象化したともみられている。

レオナルド「アンギアリの戦い」の下絵

しかしこの絵を完成させることなく

彼はフィレンチェを去り、第二の故郷ミラノへ移転した。

ミケランジェロは五十歳をこえたレオナルドを相手に、はげしい闘志をもやした。

しかしこの競作は結果的にはうまくゆかなかった。

レオナルドは冷静で、ぜいたくな貴族的な好みで、仕事がおそく、一匹狼の個人主義で、フィレンツェ第一主義のせま苦しさをきらっていた。

ミケランジェロは熱烈なフィレンツェの愛国者で、倹約家で、たくましく、仕事が早かった。

不幸なことに、この二人は憎みあっていた。

ミケランジェロの「ダビデ」はレオナルドの眼には美しい少年とは見えず、中年の男と見えた。

レオナルドのスケッチがそれを示している。

「アンギアリの戦い」の注文に応じたレオナルドは準備のためたくさんのスケッチを描いた。

しかしけっきょくレオナルドはこの仕事を、罰金を払っておりてしまった。

一匹狼とはいえ、故郷のビンチ村および父親への愛情は、彼をフィレンツェにつなぎとめていたのだが、父の死と異母弟たちとの不和は、レオナルドの気持ちをくさらせた。

レオナルドは一五〇六年、フィレンツェを決定的に棄てた。

第二の故郷ミラノに行き、フランス王ルイ十二世に歓迎された。

フランス勢力が後退した一五二二年から二年ほど、レオナルドはローマにいたが、表だった仕事はしていない。

ミケランジェロやラファエロやブラマンテが、もの凄い制作力を発揮していたときである。

一五一五年レオナルドはフランスに行った。

フランソワ一世は老レオナルドを手あつく待遇した。

一五一九年六十七歳で、この奇妙な天才は死んだ。

若いころ、「世の中でもっともみごとな顔」といわれながら、女ぎらいで、生涯結婚せず、あまりにも多くの仕事に手をつけ、完成した仕事はわずかなのに、中年ごろからとびぬけて有名人であった。

レオナルドが残した多くのノートは弟子が保管していたが、しだいにちらばった。

十七世紀にミラノの図書館やイギリス王が買い集めた。

ナポレオンはミラノのノートをパリに持ってきて、何か戦争に役立つものはないかと研究させた。

最近またかなりの分量のレオナルドのノートが発見され、話題になった。

ノートの研究からも伝説が生まれた。

イスラム教徒の国々についてのノートがあり、レオナルドが酒をのまなかったので、彼が回教徒だったとか、ミラノ時代エジプトに旅行したとかいわれた。

それは事実でないにしても、ヨーロッパ文明はイスラム文明とくらべて必ずしも優越しておらず、部分的にはまだ劣っていた時代である。

レオナルドがイスラム世界に関心をもったのは当然といってよい。

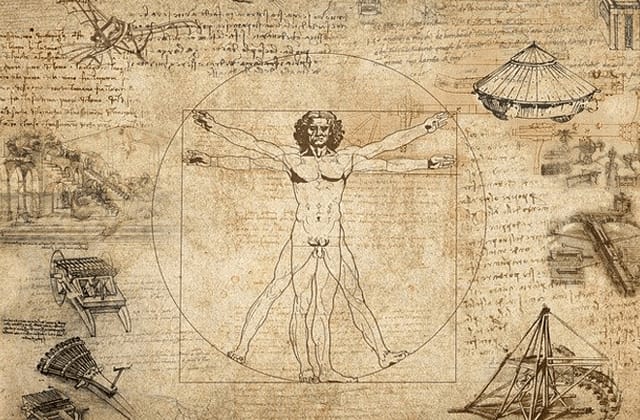

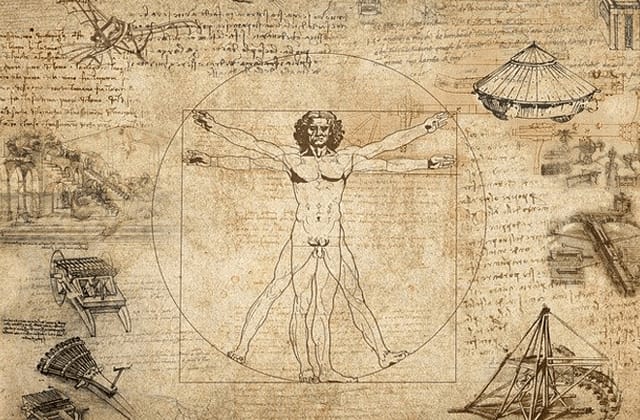

レオナルドのノートは機械の設計図の荒っぽい下書き、絵のためのスケッチ、それぞれについての覚え書き、かなりまとまった科学論文やその断片……の雑然と同居したものである。

彼は観察し、発見することに際限のない興味をもち、休むことなく努力した。

絵のように完成ということのあるものは、むしろ苦手だったようである。

ノートは芸術と科学技術のあいだに、彼として区別する境界がなかったことをはっきり示している。

絵の仕事が遅れがちになったのも、スケッチのとなりに科学論文が割りこんでいるような気まぐれのためであった。

レオナルドのノート

彼の興味は地質学におよび、貝の化石が山の上にあるのは「ノアの洪水」のためという俗説を、きちんと豊かな知識で打破している。

コペルニクスに先だって地球がまわると考え、月の光が太陽の光の反射であるとしているし、鳥の飛び方をくわしくしらべて、飛行機の発明もくわだてている。

それらは馬の蹄鉄(ていてつ)をも鉛のように曲げたと伝えられる左利きの手で、特徴ある左文字でノートされ、ますます神秘化された。

しかしレオナルドがけっして孤立した超越的天才でなかったことは、前述したフランチェスコ・ディ・ジョルジオの例でわかるとおりである。

画家としてのレオナルドは、芸術に一人の技術家として肉迫したひとである。

そこには科学的な明快さはあっても神秘的な暗さはない。

人間としてのレオナルドは名誉欲にとりつかれ、そのために苦しみもした。

それは個人が「有名になりたい」「後世に仕事を残したい」「お金をもうけたい」などの欲望を、正直に告白することにともなう苦しみであった。

ルネサンスのそういう個人主義の面を代表する生きかたをしたレオナルドは、二枚の通俗化してむやみと有名になった絵よりも、その不毛な努力の厖大(ぼうだい)な集積のようなノートによって、私たちの心を打つのである。

6 “スーパーマン”レオナルド・ダ・ビンチ――ルネサンスの技術と科学――

4 晩年

一四九五年ごろからミラノは衰えはじめた。フランス軍の北イタリア侵入のためである。

一四九九年、フランス王ルイ十二世がルドビコを追い出した。レオナルドはパチオリとともにベネチアに逃げ、やがてルドビコが捕えられたと知ってやむなくフィレンツェに帰った。

フィレンツェはサボナローラの独裁が終わって、市民が自覚をとりもどし、教皇ともフランス王とも友好関係を保ち、メディチ家を拒否する態勢にはいっていた。

フィレンツェの市民は高名なレオナルドの帰国を心から歓迎した。

ロレンツォ・デ・メディチの時代から、サボナローラの独裁にかけて中断していた公共建築の再開が期待されていた。

レオナルドはこの熱っぽい民主的な気分があまり好きでなく、一五〇二年から約一ヵ年ローマ教皇アレクサンデル六世の子、かの悪名高いチェザレ・ボルジアに仕えた。

ふたたび帰国してからフィレンツェのピサ攻撃の「水攻め」の相談にのったりしたが、一五〇三年フィレンツェの画工組合に復帰し、政府から「アンギアリの戦い」という大きな絵の注文を受け、また自分だけの興味で、「モナ・リザ」を描きはじめた。

「アンギアリの戦い」は、一四四〇年フィレンツェがミラノを破った戦いをあらわす歴史画として注文された。

じつは四時間の激戦で戦死者一名という傭兵隊の戦争だが、これは勇ましく描かれなくてはならなかった。

もう一枚「ピサの戦い」が注文され、若いミケランジェロが担当した。

まだ三十歳にも達していなかった天才ミケランジェロ・ボナロティは、すでに傑作「ピエタ」をへて、不朽(ふきゅう)の「ダビデ」像を完成していた。

彼は人体の力学を解明するという基礎をきわめるとともに、彫刻をたんなる石の細工にとどめなかった。

「最高の芸術は、石材をもちいて表現された思想である。」とは彼の言葉である。「ダビデ」や「ピエタ」などは、それぞれにフィレンツェ市民の自由に対する熱望、あるいは失われた自由への悲哀を形象化したともみられている。

レオナルド「アンギアリの戦い」の下絵

しかしこの絵を完成させることなく

彼はフィレンチェを去り、第二の故郷ミラノへ移転した。

ミケランジェロは五十歳をこえたレオナルドを相手に、はげしい闘志をもやした。

しかしこの競作は結果的にはうまくゆかなかった。

レオナルドは冷静で、ぜいたくな貴族的な好みで、仕事がおそく、一匹狼の個人主義で、フィレンツェ第一主義のせま苦しさをきらっていた。

ミケランジェロは熱烈なフィレンツェの愛国者で、倹約家で、たくましく、仕事が早かった。

不幸なことに、この二人は憎みあっていた。

ミケランジェロの「ダビデ」はレオナルドの眼には美しい少年とは見えず、中年の男と見えた。

レオナルドのスケッチがそれを示している。

「アンギアリの戦い」の注文に応じたレオナルドは準備のためたくさんのスケッチを描いた。

しかしけっきょくレオナルドはこの仕事を、罰金を払っておりてしまった。

一匹狼とはいえ、故郷のビンチ村および父親への愛情は、彼をフィレンツェにつなぎとめていたのだが、父の死と異母弟たちとの不和は、レオナルドの気持ちをくさらせた。

レオナルドは一五〇六年、フィレンツェを決定的に棄てた。

第二の故郷ミラノに行き、フランス王ルイ十二世に歓迎された。

フランス勢力が後退した一五二二年から二年ほど、レオナルドはローマにいたが、表だった仕事はしていない。

ミケランジェロやラファエロやブラマンテが、もの凄い制作力を発揮していたときである。

一五一五年レオナルドはフランスに行った。

フランソワ一世は老レオナルドを手あつく待遇した。

一五一九年六十七歳で、この奇妙な天才は死んだ。

若いころ、「世の中でもっともみごとな顔」といわれながら、女ぎらいで、生涯結婚せず、あまりにも多くの仕事に手をつけ、完成した仕事はわずかなのに、中年ごろからとびぬけて有名人であった。

レオナルドが残した多くのノートは弟子が保管していたが、しだいにちらばった。

十七世紀にミラノの図書館やイギリス王が買い集めた。

ナポレオンはミラノのノートをパリに持ってきて、何か戦争に役立つものはないかと研究させた。

最近またかなりの分量のレオナルドのノートが発見され、話題になった。

ノートの研究からも伝説が生まれた。

イスラム教徒の国々についてのノートがあり、レオナルドが酒をのまなかったので、彼が回教徒だったとか、ミラノ時代エジプトに旅行したとかいわれた。

それは事実でないにしても、ヨーロッパ文明はイスラム文明とくらべて必ずしも優越しておらず、部分的にはまだ劣っていた時代である。

レオナルドがイスラム世界に関心をもったのは当然といってよい。

レオナルドのノートは機械の設計図の荒っぽい下書き、絵のためのスケッチ、それぞれについての覚え書き、かなりまとまった科学論文やその断片……の雑然と同居したものである。

彼は観察し、発見することに際限のない興味をもち、休むことなく努力した。

絵のように完成ということのあるものは、むしろ苦手だったようである。

ノートは芸術と科学技術のあいだに、彼として区別する境界がなかったことをはっきり示している。

絵の仕事が遅れがちになったのも、スケッチのとなりに科学論文が割りこんでいるような気まぐれのためであった。

レオナルドのノート

彼の興味は地質学におよび、貝の化石が山の上にあるのは「ノアの洪水」のためという俗説を、きちんと豊かな知識で打破している。

コペルニクスに先だって地球がまわると考え、月の光が太陽の光の反射であるとしているし、鳥の飛び方をくわしくしらべて、飛行機の発明もくわだてている。

それらは馬の蹄鉄(ていてつ)をも鉛のように曲げたと伝えられる左利きの手で、特徴ある左文字でノートされ、ますます神秘化された。

しかしレオナルドがけっして孤立した超越的天才でなかったことは、前述したフランチェスコ・ディ・ジョルジオの例でわかるとおりである。

画家としてのレオナルドは、芸術に一人の技術家として肉迫したひとである。

そこには科学的な明快さはあっても神秘的な暗さはない。

人間としてのレオナルドは名誉欲にとりつかれ、そのために苦しみもした。

それは個人が「有名になりたい」「後世に仕事を残したい」「お金をもうけたい」などの欲望を、正直に告白することにともなう苦しみであった。

ルネサンスのそういう個人主義の面を代表する生きかたをしたレオナルドは、二枚の通俗化してむやみと有名になった絵よりも、その不毛な努力の厖大(ぼうだい)な集積のようなノートによって、私たちの心を打つのである。