Zの悲劇

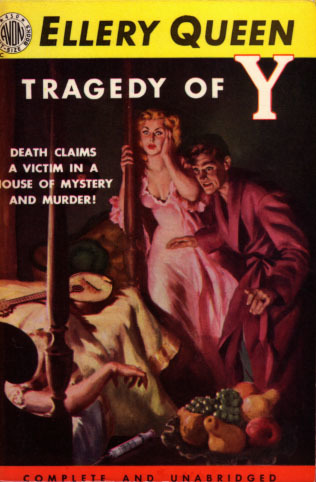

THE TRAGEDY OF Z (1933)

☆事件

悪名高い上院義委員が、選挙をひかえ、自宅で刺殺されていた。出てきた手紙から、いかがわしい婦人との交際が明らかになるが、事件の様相を一変させたのは、脅迫状だった。それはある囚人からきたもので、復讐をにおわせていた。しかもこの男は最近出所したばかりだったのだ……現代的な女探偵の先駆ペイシェンス・サムを登場させ、老探偵ドルリイ・レーンとの見事なコンビぶりを描く型やぶりの本格探偵小説(ハヤカワ文庫『Zの悲劇』カバー紹介文より)。

☆登場人物リスト

ペイシェンス・サム・・・語り手

サム・・・ペイシェンスの父。元警視

エリヒュー・クレー・・・大理石採掘会社の社長

ジェレミー・クレー・・・エリヒューの息子

アイラ・フォーセット・・・エリヒューの共同経営者

ジョエル・フォーセット・・・アイラの弟。上院議員

カーマイケル・・・ジョエルの秘書

ファニー・カイザー・・・売春組織のボス

ジョン・ヒューム・・・地方検事

ルーファス・コットン・・・ジョンの支援者

ケニヨン・・・署長

ブル 検死医

アーロン・ドウ・・・前科者

マグナス・・・刑務所長

ミュア・・・神父

マーク・カリアー・・・弁護士

スイート・・・地方検事補

ウォルター・ブルーノ・・・知事

ドルリイ・レーン・・・元俳優。探偵

クェイシー・・・扮装係

ドロミオ・・・運転手

☆コメント

「悲劇四部作」を一つのシンフォニーにたとえるなら、第三楽章にあたる『Zの悲劇』は転調の楽章になると思います。それまでの重厚な雰囲気と比べると明らかに軽い文体で、サスペンス小説風に語られる物語、それが『Zの悲劇』です。

なんといっても、見習い女探偵ペーシェンス・サムの一人称によって語られるスタイルが、この作品の異色性を際立たせています。ペーシェンスは21歳そこそこの若い女性。クイーンはそのペーシェンスに単なるワトスン的記述者以上の役割を与え、女性としての魅力を武器に怪人物アイラ・フォーセット博士に接近させるなど、大胆な起用をしています。

加齢による衰えの目立つドルリー・レーンの補佐役にして未来の後継者は、サム警視の娘にしてシャーロック・ホームズ的知性の持ち主であるうら若き女性でした。なぜ女性なのか?男性にするとリチャードとエラリイのクイーン父子そのままになってしまうという点はたしかに考えられます。しかし、それ以上に、ペーシェンス・サムというキャラクターにクイーンなりの理想の女性像を描き出してみたいという実験精神もあったのではないかと、私は考えてみたいのです。

一人称にしたのも、三人称で描かれているエラリイとの差別化という意味合いが大きかったのかもしれませんが、もうひとつ、ペーシェンスの人物像を彼女自身に語らせようという意図があったとも思われます。残念ながらこの実験は成功したとは言えませんが。

ペーシェンスの人物像を鮮明に描くためには、客観描写を用いたほうが良かった。一人称であまりいろいろ語らせすぎるのはかえって逆効果になってしまうようです。むしろ一人称を使うなら、引退して私立探偵になっているサム(元)警視の視点での一人称のほうが良かったのではないかと思います。

異性の立場で一人称で書くというのは、なかなか難しいことで、女性の作家が男性を主人公に描く場合にもまず一人称は使っていないでしょう。作者の思惑に反して、ペーシェンスが「女装したエラリイ」のように見えてしまうのは、ひとえにこの一人称描写の欠陥によるものだと思います。ペーシェンスのキャラクター自体には、ジェンダーにとらわれない知性が感じられ、私は好感が持てます。本来「知性」は中性的なものでしょう。

次に作品そのものに注目してみましょう。

『Zの悲劇』は謎解き小説としての骨格を維持しながら、社会風俗小説、サスペンス小説の要素を前面に出している点でも、クイーンにしては異色の作品といえます。

舞台になるリーズの町は、腐敗した政治家や売春組織の女ボスなどが跋扈する、「卑しき町」です。引退したサム警視はもはや一介の私立探偵に過ぎず、地元の地方検事ヒュームや地元警察のケニヨンとは対立する立場に立たされます。裁判も政治に利用され、無実の男が殺人の罪を着せられるのを、レーンやサム親娘はどうすることもできません。というわけで、この作品はクイーン流ソフトボイルド私立探偵小説といった趣を持っています。あるいはクイーンはハメットの存在を意識しながらこの作品を書いたのかもしれません。『Zの悲劇』の題名の由来となる「HEJAZの星」のエピソードには『Xの悲劇』や『エジプト十字架の謎』に通じるクイーン好みのロマン派精神が見られます。どんなにリアリズムを気取った所で、ミステリの本質的部分にあるのはロマン派精神以外のなにものでもないというメッセージを『Zの悲劇』から読み取ることも可能でしょう。

それ以外にもこの作品には若いヒロインにふさわしいロマンス的な要素、死刑制度に対する問題提起など、さまざまな要素が盛り込まれていてそれが魅力にもなっています。

もちろん最終的には手際よくフーダニットへと読者の興味を収斂していくことになるのですが。

クイーン風フェアプレイ謎解き小説のスタイルは『オランダ靴の謎』で完成されていると、前にも書きましたが、『Zの悲劇』の謎解き部分についていえば、『オランダ靴』のスタイルが見事に踏襲されていて、一定の条件を満たす容疑者を絞り込んでゆく消去法の推理は『オランダ靴』の再現を思わせます。この推理の過程は美しい。

とはいえ、『Zの悲劇』には『オランダ靴の謎』のような爽快なまでのフェアプレイ精神はありません。たしかにすべての手がかりはあらかじめ読者に与えられていると言えばそのとおりなのですが、それらは読者に気づかれないようにさりげなく置かれているので、作者によるアリバイ工作のような感じさえします。「ほら、ちゃんとよく読めばここに書いてあるでしょ。ちゃんと読まない君が悪いんだよ」というわけです。『オランダ靴』ではエラリイは重要な手がかりを発見すると、きちんと読者に知らせて、推理への読者の参加をうながしていましたが、『Zの悲劇』にはそうした意味でのフェアプレイはありません。あるのは形骸化したフェアプレイの名目であり、銀行や証券会社や保険会社の約款を読むよりも注意深く読むことを読者に要求する「フェアプレイ」なのです。もちろんそんな読み方をする暇な読者はごく一部でしょう。だから、作者としては「読者への挑戦」以外のところできっちりサービスを考えなくてはならなくなってきているわけです。

それにしてもアーロン・ドウはなぜ最後まで口をつぐんでいたのだろう?

(yosshy)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます