【アベノミクス第三の矢 僕ならこうするぞ!】

●里山資本主義異論

さて、今夜は、徳島の上勝町「葉っぱビジネス」の事例考察から、岡山は真庭市の「バイオマ

ス発電・バイオマスボイラービジネス」の事例を見てみよう。ここでのフロント・ランナーは

銘建工業の中島浩一郎代表取締役社長。その彼が「原発一基が一時間でする仕事を、この工場

では一ケ月かかってやっています。しかし、大事なのは、発電量が大きいか小さいかではなく

て、目の前にあるものを燃料として発電ができている、ということなんです」という言葉を残

している。蓋し名言。バイオマス発電については多少知識もあり、先日も、高取山(多賀町)

の桜祭りで知人のイベント「ふれあい足湯」に取材に立ち寄ったさい、参画しないかと誘いが

あったが、自身が計画中の太陽光発電プロジェクトの「太陽道」(サンロード)の方に手が取

られ、興味があるもののお断りしているが、木質ペレット燃焼ガス中のタールが課題であるこ

とも承知の上である(解決できるだろうと思っている)。そんなこともあり、「第1章 世界

経済の最先端、中国山地-原価ゼロ円からの経済再生、地域復活」(NHK広島取材班・夜久

恭裕)を読み進めてみたが、先駆的なドイツの取り組みなどがあり異論はない。また、広島は

庄原市の和田芳治さんの「里山を食い物にする」「里山アイテム」の件は大変印象的だった。

「アイドルを探せ!」ならぬ「里山アイテムを探せ!」、これは面白い!

21世紀の"エネルギー革命"は山里から始まる

東京電力・福島第一原発の事故のあと、誰もが関心を持つようになった「エネルギー」。

といっても、脱出資本主義が語るエネルギー問題は、「自然エネルギーに切り替えて脱原

発を実現しよう」といった、よくある話ではない。20世紀、日本人が当たり前に持って

きたエネルギー観を根底から覆そうではないか、という話をしていきたい。

舞台は、岡山県真庭市。岡山市内から車で北へ向かうこと一時間半。標高1千メートル

級の山々が連なる中国山地の出あいにある町だ。ここで日本でも、いや世界でも最先端の

エネルギー革命が進んでいる。

真庭市は、2005年に周囲の九つの町村が合併してできた、岡山県内でも屈指の広さ

を持つ。しかし、人口は5万に過ぎず、その面積のハ割を山林が占めるという、典型的な

山村地域だ。

「ようこそ木材のまちへ」。国道沿いの看板が、訪れる人を誇らしげに出迎えてくれる。

地域を古くから支えてきたのが、林業と、切り出した木材を加工する製材業。市内を車で

走れば、丸太を山盛りに積んで走るトラックと次々すれ違う。あちこちに木材を高く積み

上げた集積所を見かける。

市内には大小合わせて30ほどの製材業者がある。どこも、数十年来出口の見えない住宅

着工の低迷にあえぎながら、厳しい経営を続けている。もちろん、木材産業が厳しいのは、

真庭市に限った話ではない。全国的にみれば、1989年に1万7千あった製材所の数は、

20年間右府下がりを続け、2009年には、7千を切っている。

それほど厳しい製材業界にあって、「発想を180度転換すれば、斜陽の産業も世界の最

先端に生まれ変われる」と息巻く人物が真庭市にいる。交じりけのない、真っ白でさらさ

らの髪がとても印象的な人物。還暦を迎えたばかりの、中島浩一郎さんである。

中島さんは、住宅などの建築材を作るメーカー、銘建工業の代表取締役社長だ。従業員は

二百名ほど。年間25万立方メートルの木材を加工。真庭市内の製材所で最大、西日本で

中国山地も最大規模を誇る製材業者の一つである。

そんな中島さんが、1997年末、建築材だけではじり貧だと感じ、日本で先駆けて導

入完成した秘密兵器が、広大な敷地内の真ん中に鎮座する銀色の巨大な施設だ。高さは十

メートルほど。どっしりとした円錐形のシルエット。てっぺんからは絶えず、水蒸気が空

へと上っている。

これが今や銘建工業の経営に欠かすことができない、発電施設である。

製材所で発電? エネルギー源は何? この問いにピンとくる方は、かなり自然エネル

ギーヘの関心が高い方といえる。答えは、製材の過程ででる、木くずである。専門用語で

は「木質バイオマス発電」と呼ばれている。

山の木は、切り倒されると、丸太の状態で工場まで運ばれてくる。工場で樹皮を剥ぎ、

四辺をカットした上で、かんなをかけて板材にする。その際にでるのが、樹皮や木片、か

んなくずといった本くずである。その量、年間4万トン。これまでゴミとして扱われてい

たその本くずが、ベルトコンベアで工場中からかき集められ、炉に流し込まれる。炉の重

い鉄の扉を開けてもらう。灼熱の炎が見え、火の粉が勢いよく噴き出す。むわっと熱気で

顔がひりつく。

発電所は二四時間フルタイムで働く。その仕事量、つまり出力は一時間に二千キロワッ

ト。一般家庭でいうと、二千世帯分。それでも百万キロワットというとんでもない出力を

誇る原子力発電所と比べると、微々たる発電量である。

こうした話になると、とりわけ震災後は「それで原子力発電がいらなくなるのか?」と

いった議論ばかりされるが、問題はそこではないのだ、と中島さんは語気を強める。

「原発一基が一時間でする仕事を、この工場では一ケ月かかってやっています。しかし、

大事なのは、発電量が大きいか小さいかではなくて、目の前にあるものを燃料として発電

ができている、ということなんです」

会社や地域にとってどれだけ経済効果が出るかが大事、なのだ。

中島さんの工場では、使用する電気のほぼ百%をバイオマス発電によってまかなってい

る。つまり、電力会社からは一切電気を買っていない。それだけでも年間一億円が浮く。

しかも夜間は電気をそれほど使用しないので、余る。それを電力会社に売る。年間五千万

円の収入になる。電気代が1億円節約できた上に、売電による収入が5千万円。しめて、

年間で1億5千万円のプラスとなっている。

しかも、毎年4万トンも排出する木くずを産業廃棄物として処理すると、年間2億4千

万円かかるという。これもゼロになるわけだから、全体として、四億円も得しているのだ。

1997年末に完成したこの発電施設。建設には10億円かかった。当時、日本はバブ

ル崩壊後のいわゆる「失われた10年」に突入していた。建築用材の需要もますます低迷

し、中島さんの会社は初めての赤字を経験。そんななかで銀行に持ちかけた、エコ発電所

建設の話に、銀行の融資担当はあきれたという。設備投資といえば、まだまだ事業拡大に

振り向けるのが常識だったからだ。

「銀行からは、電気ではなくて、たとえば生産規模を上げるための設備とか、加工度を上

げる設備とか、投資先は他にいくらでもあるだろうと言われました。エネルギーなんてい

うものは、最優先ではないでしょう、そういう言い方でした」

ましてや、電力会社に電気を売る日が来るとは誰も想像していなかった時代だ。それでも、

中島さんはなんとか銀行を説得し、発電事業に乗り出した。しかしすぐには、売電できな

かった。

「買い取り価格が割に合わなかったからです。電力会社は、電気は買うとはいうのですが、

1キロワット3円だというんです。あまりに安く、なぜ3円なのかと聞くと、電力会社が

運転する石炭火力の発電所は燃料が一番安い。おたくの電気を買うと、使用する石炭が減

る。カウントするのはその減った分だけだと言われたんです」

いったんは自家用のためだけに発電を始めた中島さん。しかし、時代はすぐに追いついた。

2002年、電力会社に自然エネルギーの導入を義務づける法律が成立。これによって、

逆に電力会社から売電を求められるようになり、価格は一気に利益が見込める九円に上昇。

ようやく、売電にも乗り出せた。

私たちが取材に訪れた時点で、バイオマス発電導入から14年。減価償却はとっくに終え

十分すぎるくらい元を取った。でもまだまだ現役だという。木材は、石油や石炭で発電す

るのに比べずっと炉に優しく、メンテナンス業者が驚くほど傷みが少ないという。

こうして中島さんの会社の経営は持ち直した。時代の最後尾を走っていると思われていた

製材業。しかし、再生のヒントは、すぐ目の前にあったのだ。

農林水産業の再生策を語ると、決まって「売れる商品作りをしろ」と言われる。付加価値

の高い野菜を作って、高く売ることを求められる。もしくは大規模化をして、より効率よ

く大量に生産することを求められる。

そこから発想を転換すべきなのだ。これまで捨てられていたものを利用する。不必要な経

費、つまりマイナスをプラスに変えることによる再建策もある。それが中島さん流の、経

営立て直し術だったのだ。 バイオマスボイラー

バイオマスボイラー

石油に代わる燃料がある

木くずで発電して経営を立て直そうという発想もすごいが、中島さんの驚きの挑戦はまだ

まだこんなものではない。

製材工場から出る木くずは先に述べたように年間4万トン。実は、発電だけでは使い切れ

ない。そこで思いついた使い道が、また革命的だった。かんなくずを直径6または8ミリ、

長さ2センチほどの円筒状にぎゆっと固めて、燃料として販売することにしたのである。

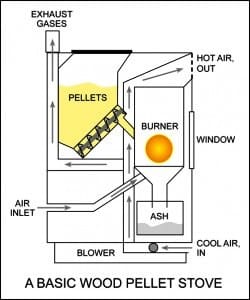

木質ペレット、もしくは単にペレットと呼ばれる。

使うには専用のボイラーやストーブが必要になるが、灯油と同じようにペレットを燃料タ

ンクに放り込めばいいという、手軽さだ。

しかも、コストパフォーマンスがすこぶる良い。灯油とほぼ同じコストで、ほぼ同じ熱量

得ることができるそうだ。石油を中心に据えてきた、20世紀のエネルギーに取って代わ

る可能性を秘めた、21世紀紀の燃料なのである。

銘建工業は、このペレットを1キロ20円ちょっとで販売する。顧客は全国に広がり、一

部は韓国に輸出されている。特に、お膝元の真庭市内では、一般家庭の暖房や農業用ハウ

スのボイラー燃料として、急速な広がりを見せている。

背景には、行政の強力な後押しがある。真庭市には、なんとバイオマス専門の部署、その

名も「バイオマス政策課」があり、もともと民間主導で始まった取り組みを支援している。

木材以外大きな産業のない町として、とことん木材で活路を見出していくしかないと腹を

くくった。

まず公共施設が手本になろうと、地元の小学校や役場、そして温水プールなどに次々とペ

レットボイラーを導入。2011年、美作檜として知られる地元産のヒノキをふんだんに

使った新庁舎に生まれ変わった真庭市役所では、ペレットは暖房としてだけでなく、冷房

にも使われている。ボイラーで冷房、というと素人には不思議な気もするが、吸収式冷凍

機という仕組みを使う。水を熱して蒸発するときに周囲から熱を奪い去るのを利用して冷

房を行うそうだ。木材を燃やして暖房だけでなく冷房もできるとは、木材の可能性おそる

べしである。

行政の支援はそれだけではない。そうはいってもまだ値が張るペレット専用のボイラーや

ストーブ。家庭や農家が買う時、補助金を出すことにしたのだ。個人宅用ストーブで最高

13万円、農業用ボイラーなら最高50万円。ペレットボイラーを販売する店も市内に登

場し世界経済の最先端、中国山地た。国道を車で走っていて、「ペレットボイラー販売」

という看板を見かける町が他にあるだろうか。

民間主導で始まった新しい取り組みに対し、行政が予算措置も含めて後押しする。ここが

真庭の成功を語る上で重要なポイントである。

エネルギーを外から買うとグローバル化の影響は免れない

ペレットの導入でどれだけ経済的なメリットが生み出されるのか。真庭市内で専業農家を

営む、清友健二さんを例にみていきたい。

自らを「農民」と呼ぶ詩友さんは、トマトを主力にさまざまな野菜をてがける。作った農

産物は大手の流通にはのせず、全てを地元の道の駅や、家族で運営する直売所などで販売

している。地産地酒にとにかく熱心。まさに里山資本主義の実践者である。

しかし、海外から安い農産物の流入もなければ産地間の厳しい競争もなかった江戸時代

と違い、ぷ現代の農民〃が専業で食べていくには、たいへんな手間隙と創意工夫が求めら

れる。

そこで清友さんが取り組むのが、トマトのハウス栽培。寒い季節でもおいしいトマトを作

ることで、高い付加価値を生み出してきた。

トマトは室温が12℃を下回ると病気にかかり、ダメになってしまうときいた。農業を近

代化させれば、当然熱エネルギーが大事になってくる。

「エネルギーをかけずにすむならそれに越したことはないけど、旬だけの野菜では農民は

暮らしていけないんです。旬より早いときにニーズがあるものを作っていかなければ、専

業では決して食べていけません」

今や私たちの生活の隅々にまで浸透したグローバル経済。いくら農産物は地産地消でもそ

れを作るためのエネルギーを地域の外から買っていると、グローバル化の影響は免れない。

清友さんがペレットボイラーを導入するきっかけとなったのは、2004年から世界を襲

った原油価格の高騰だった。

当時、清友さんは重油式のボイラーを使っていた。しかし原油の価格は、四年間で三倍と

いう異常な上昇を続けた。このまま燃料代が上がり続けたらどうなるのか。そんな不安に

さいなまれた清友さん。試しに設定温度を1~2℃下げてしまった。

結果、瞬く間にトマトに病気が広がりほぼ壊滅。経営に大打撃をこうむった。

途方に暮れていた清友さんの耳に飛び込んできたのが、地元も地元、自分の畑の目の前に

ある銘建工業という企業がペレットなる燃料を作っているという情報だった。

「当初は、ペレットボイラーは、重油ボイラーに比べて値段が高いので二の足を踏んでい

たんですが、このままではじり貧になると思いまして」

行政の補助もあると聞き、思い切ってペレットボイラーを導入した。効果は絶大だった。

1キロ20円というコストパフォーマンスはもちろんだが、何より燃料代が上下しないの

だ。「作付けをした後に重油の値段が上がったら、計画が立たないですから。燃料代が上

がったからと言って、トマトを高く売るわけにいきません。ペレットは、この値段でずっ

ともらえるだけで計画が立つようになりました。このくらいのお金で今月このくらい払え

ば大丈夫だろうと。それがありかたい」

2012年、清友さんは行政の補助を受けずに、三台目のペレットボイラーを導入した。

世界的な原油価格は、商品先物市場での取引価格を重要な指標としている。その先物市場

は、もともと将来的な価格の変動に影響されずに経済活動が営めるように生まれたものと

されているが、今や短期の利ざやを狙った投機マネーが流人し、価格が乱高下するように

なった。実際の需要を遥かに超えるマネーの出入り。それは、長期的な視点に立った堅実

な農業を営もうとする清友さんたちにとってはモンスター以外の何物でもない。

実は私たちが日常生活で利用するエネルギーのうち、大半は熱利用が占めている。資源エ

ネルギー庁が出す「エネルギー白書(2012年)」によれば、2010年度の家庭部門

のエネルギー利用の内訳は、動力や照明など、主に電気でまかなえるものは34・8%な

のに対し、暖房26・8%、給湯27・7%、厨房7・8%、冷房2・9%と、熱利用が

ほとんど、を占めているのである。熱を制する者は子芋ルギーを、そして経済を制する。

真庭市では、銘建工業の木くずによる発電に加え、ペレットの熱利用に目を向けたことが

エネルギー自給の割合を大きく高めることに貢献した。

市の調査によると、全市で消費するエネルギーのうち実に11%を木のエネルギーでまか

なっているという。11%と聞いて、それほど大きくないと感じる読者もいるかと思うが、

日本全体における太陽光や風力も含めた自然エネルギーの割合はわずかI%。それと比較

すると実に10倍。しかもその割合は増え続けている。

1960年代まで、エネルギーはみんな山から来ていた

山の木を丸ごと使って、電気や石油など地域の外からのエネルギー供給に頼らなくても済

む地域を目指す真庭市。しかしそれはつい最近まで日本人の誰もがやっていた営みを現代

の技術で蘇らせようとしているにすぎない、と本のエネルギー利用をりードする中島さん

は指摘する。

1960年代に入るまでは、エネルギーは全部山から来ていたんです。木炭や枯れ葉も拾

ってきて燃料にしていたのですから。それを、日本全体でやるというのは、無理がありま

すが、地域によっては子芋ルギーの一翼を木材が担う、ということはできると思います」

古来、日本人は山の木を利用することに長けていた、と中島さんは言う。

裏山から薪を切り出し、風呂を沸かし飯を炊く。山の炭焼き小屋で作られた木炭は、太

平洋戦争後、石油や都市ガスに取って代わられるまで、重工業や都市部の一般家庭のエネ

ルギー源としても重宝されてきた。戦時中には、民間における原油の消費を抑えるため、

木炭自動車なる車まで走っていた。

山の木を徹底して活用しようという日本の知恵は、国土面積の66%が森林というこの

豊富な資源を存分に活かすなかで育まれてきたといってよい。

とりわけ中国山地は、その最先端の地であった。

それは「だたら製鉄」とともに発展した。少なくとも平安時代にさかのぼることができ

るたたら製鉄。中国山地で豊富に採れた良質の砂鉄を原料に、鉄を精錬する。「たたら」

と呼ばれるふいごを使って風を送ることからその名が付けられた。宮崎駿監督のアニメ映

画「もののけ姫」で、山の神々と戦う「タタラの民」と呼ばれる人々が営んでいるのがた

たら製鉄だ。女性たちが数人がかりで、力いっぱいふいごを踏んでいたシーンを記憶して

いる方も多いだろう。今でも島根県、出雲安来地方では、実際にたたらによって製鉄が行

われ、日本刀など、刃金を製造している。

このたたら製鉄では、多量の木炭を燃料として用いた。無計画に木を伐採すると瞬く間

に山ははげ山になってしまう。実際近世以前には、見るも無残なはげ山となってしまった

山も多かったという。

近世以降、中国山地の山々が、たたら製鉄を中心として里山化していった歩みについて

は有岡利幸氏の著書『里山Ⅰ』(法政大学出版局 2004年)に詳しい。

たたら製鉄は藩から許可された「鉄師」と呼ばれる業者によって営まれた。彼らは藩有

地を炭用の山として分け与えられ、森林の育成や管理を任されていた。また炭焼きのため、

「焼子」と呼ばれる専業の人々を大勢抱えていたという。

たたら一か所で一年間に消費する木炭は450~750トン。それだけの木炭を確保する

ためには、およそ40ヘクタールの山林を必要とした。当時、木炭には、コナラやクヌギ

などの広葉樹が用いられたが、そうした木々はほどよい太さに育つまで30年かかったた

めたたら一か所の運営にて百ヘクタールもの広大な山林が求められた。

ちなみに広葉樹は、伐採した翌年にはもう伐り跡から芽吹き、再生が始まったため、炭

水を伐採しても、すぐに山地は樹林で覆われていったようだ。

しかし、次第に藩から分け与えられた山林だけでは木炭が賄えなくなり、鉄師は、地元の

百姓からも炭を譲り受けるようになっていった。その値段を巡ってトラブルになることも

あったようだが、最終的には、百姓たちの要望も尊重しながら、絶え間なく買い入れ、集

債する仕組みを作り上げた。また鉄師は、炭の輸送力を強化するため山道を整備し、百姓

に馬を貸して増産も図ったという。

「江戸時代後期あたりから明治・大正期にかけて出雪国南部地域では全域がたたらの里山

化されたと表現してもさしつかえないような状況となっていた」と有岡氏は結論づけてい

る。

このように、中国地方では太古から戦後まもない頃まで、山から得た資源を徹底して活用

する知恵を絞り、山を中心にして地域の経済を成立させていたのである。

それを破壊したのが、戦後、圧倒的な物量で海の向こうから押し寄せてきた資源であった。

特に石油はとても安く、便利で使いやすいため、爆発的に利用が拡大。木炭に取って代わ

るのにそれほど時間はかからなかった。

そこに追い打ちをかけだのが、1960年に始まった木材の輸入自由化。そして、木造住

宅の需要の低迷。都市型の暮らしを求める風潮の高まりを受けて鉄筋コンクリートの集合

住宅がもてはやされ、住宅の着工数は下降を続けた。

そして今、日本の山では、育ちすぎた樹木が活用されないまま放置されている。

戦後に造成された約1千万ヘクタールの人工林のほとんどが50年以上経ち、伐採の適

期を迎えているにもかかわらず、木材(用材)の需要は、1973年の1億1758万立

方メートルをピークに長期低落を続け、2011年は7272万立方メートル。今後も人

口減少により、さらに落ちると見込まれている。

これと軌を一にして、製材業も衰退の一途をたどった。1970年代をピークに、製材会

社は、毎年一割という急速なペースで廃業に追い込まれ、2009年にはわずか700社。

真庭市は、そうした木材産業の低迷と運命をともにしながら歩んできた。

20世紀のグローバリゼーションの進展は、自動車や鉄鋼という中央集約型の産業を主軸

に据えた日本に大きな経済成長をもたらした。しかしその陰で日本人は最も身近な資源で

ある山の木を使うことを忘れ、山とともに生きてきた地域を瀕死の状態にまで追い込んで

きたのである。

山を中心に再びお金が回り、雇用と所得が生まれた

岡山県真庭市が進める、山の木を利用することで目指すエネルギーの自立。それは、20

世紀の後半、グローバル化の負の側面を背負い続けて来た地方が、再び経済的な自立を勝

ち取ろうとする挑戦でもある。

挑戦はまさに、「ふんだんに手に入る木材が地域の豊かさにつながっていないのはなぜ

か」という問いかけから始まった。きっかけは1993年。当時、20~40代だった地

元の若手の経営者が集まって、「21世紀の真庭塾」という勉強会を発足した。掲げた目

的は「縄文時代より脈々と続いてきた豊かな自然を背景とする暮らしを未来へつなげてい

くこと」。なんとも壮大な目標である。

当初より議論を引っ張ってきたのは、塾長を引き受けた中島さんだった。目を付けたのが、

それまでゴミ扱いしていた木くずだった。

「誰かが『廃棄物をうまくリサイクルしてどうのこうの』と言ったら、いつも叱りあって

いた。『廃棄物じゃない、副産物だ』って。全部価値のあるものだって、話し合ったもの

です。それでも当時はまだ、木くずは副産物だという感覚だったけど、今はさらに進んで、

副産物ですらなくて、全部製品なんだと。まるごと木を使おうと。まるごと木を使わない

と地域は生き残れないと考えたんです」

まじめに議論すれば色々とアイディアはでてくるものだ。それまで考えつかなかった新た

な木くずの利用方法が次々見つかった。セメント会社が木のチップを混ぜて売り出したり、

木材からバイオエタノールを作り出す実験施設を立ち上げたり。具体的に様々な事業が生

まれた。

2010年には、さらなるバイオマス産業の創出を目指して市内外の研究機関、大学お

よび民間企業などが、地元企業とバイオマス技術の共同研究や開発を行うとともにバイオ

マス関連の人材育成を図るための拠点施設を立ち上げた。瀕死にまで追い込まれていた真

庭は、バイオマスの町として生まれ変わった。

新たな産業は、雇用も生む。2008年度にできた「バイオマス集積基地」。山の中に放

置されてきた間伐材を、細かく砕いて燃料用のチップに加工する工場。そこに出て行く一

方だった若者たちが帰ってきた。その.入、ニハ歳の樋口正樹さんは、高校を卒業後、地

元・真庭で就職先を探したものの見つからず、いったんは岡山市内に出て、大手自動車販

売会社に就職していた。それが今では、クレーンを自在に操り間伐材を運ぶ。収入は減っ

たのかと思いきや、ボーナスで差が付くものの、月々の給与はほとんど変わらないという。

そして何より、木の香りに包まれて仕事をするのが気に入った。

「働いてみるといろいろなものが面白い。汗をかいて自然の中で生きるのも、僕にはあっ

ているのだと気づきました。木材産業なんて古くさいかと思っていたら、バイオマスって、

実は時代の最先端なのだと知り、とてもやりがいを感じています」

真庭の経済が再び回り始めた。二〇世紀、グローバル化のなかで取り残されていた地方で、

木材をエネルギー源と位置づけることで、地域の外から買うエネルギーが減り様々な産業

を活性化させた。地方の自立に向けた21世紀の革命。その中心で常に走り続け周りを引

っ張ってきた中島さんは、胸をはる。

「新規の工場を誘致するとなると大変な話です。しかし、目の前にあるものを使う仕組み

を作りさえすれば、経済的にも循環が起き、地域で雇用も所得も発生するんです」

2012年2月、中島さんはさらに大きなプロジェクトに着手した。銘建工業や真庭市、

地元の林業・製材業の組合など九団体が共同出資した新会社「真庭バイオマス発電株式会

社」の設立だ。2015年の稼働を目指し、出力I万キロワットの木材を燃料にする発電

所を建設する。中島さんの会社の発電施設の五倍の出力。計算上、真庭市の全世帯の半分

の電力をまかなえる。これまで中島さんが一人で取り組んできた発電事業に、こんなに多

くの団体が参加したのは、電力買い取りをとり巻く環境が激変したことも後押ししている。

かつて1キロワット3円だった買い取り価格は、原発事故後の2011年8月に成立した

再生可能エネルギー特別措置法により一気に跳ね上がった。製材の端材による発電であれ

ば、1キロワット25・2円、間伐材であればなんと33・6円。自然エネルギーを求め

る国民の声に押され、電力会社も飲まざるを得なかった。

総事業費41億円のうち、補助金などを除く23億円分は、すぐさま大手銀行を含む三行

が融資を名乗りでた。かつて、中島さんが最初の発電施設を建設したとき、融資を渋られ

たことを考えると隔世の感。発電所の稼働は2015年4月。動き出せば、地域全体でバ

イオマス発電に取り組む、おそらく全国初の取り組みとなる。もっと多くの所得や雇用が、

地域で回り始めることだろう。

21世紀の新経済アイテム「エコストーブ」

真庭と並んで、私たちをとりこにした革命の舞台がある。広島県の最北部、島根や鳥取、

岡山との県境の町、庄原市。こちらも中国山地に懐深く抱かれた、自然豊かな山里。裏を

返せば、典型的な過疎高齢化地域でもある。暮らしているのは4万人ほど。65歳以上の

人目の割合を示す高齢化率は40%近くにもなる。

庄原市の中でもさらに外れにある総領地区に、日本人が昔から大切にしてきた里山暮らし

を現代的にアレンジし、真の「豊かな暮らし」として広めようとする人物がいる。和田芳

治さん、70歳。週に1回、自宅のすぐ裏にある山に登って木の枝を拾い集めるのが日課

だ。最近、近所の人が所有していた裏山の一部、一ヘクタール分を買い取った。それがな

んと9円だったという。

かつて、日本人にとって山は大切な資産だった。良質な木材を産出し、薪や炭などの燃料

を生んだ。1970年前後には、1ヘクタールで90万円ほどの値段がついた時期もある。

それが山の木が使われなくなって、今や10分の1ほどの値段で取引されているのだ。

しかし和田さんは、山の価値が下がったとは考えない。逆に無限の価値があると考える。

そこにチャンスを見出していく。

「この裏山が全部燃料になるんです。それがたったの9万円ですよ。考えられます? 何

年分の燃料になると思いますか?」

では、この山の木をいったいどう使うのか。和田さんは、30分ほどでかごいっぱいの木

の枝を拾い集めると、自宅に戻る。そこに秘密兵器が待っている。

見た目は至ってシンプル。灯油を入れる高さ50センチほどの20リットルのペール缶の

側面に、小さなL字形のステンレス製の煙突がつけられている。

「エコストーブ」という。

このエコストーブ、名前は「ストーブ」だが単なる暖房ではなく、煮炊きなどの調理に使

えば抜群の力を発揮する。木の枝が4~5本もあれば、夫婦二人一日分のご飯が20分で

炊けるのだ。

使い方も至って簡単。煙突の部分に、燃えやすいおがくずなどを入れて着火し、木の枝

をくべる。すると20~30秒で火が燃えうつる。炎ははじめ真上に上がっているが、し

ばらくすると、自然と真横に向きを変え、ストーブ本体へ吹き込んでいく。燃焼エネルギ

ーの全てを、物を温めるのに使う仕組みになっている。だから木の枝4~5本で十分なの

だ。エコストーブは手作りでき、製作費も安い。ペール缶は、ガソリンスタンドなどから

廃品として譲り受けるので無料。ステンレスの煙突や断熱材となる土壌改良材は、ホーム

センタIで購入。しめて5千~6千円もあればよい。作り方も、もちろん教えてもらう必

要があるが、女性でも一時間あれば完成する。

安くて、燃焼効率が良くて、簡単に作れるエコストーブ。和田さん宅では、毎朝これで、

ご飯を炊いている。電気炊飯器は便わないので毎月の電気代は2千円ほど節約できる。

しかも炊けたご飯はぴかぴか光って旨い。訪ねて来た客が「飯を炊いてみせや」というの

で食べさせたら、「しもうた」と思わず漏らしたそうだ。

「つい先日、7万円やら8万円出して電気釜を買うたのに、あれとは全然違うこっちの方

が旨い」と悔しがっていたという。

もちろん電気炊飯器の方が便利ではやい。しかし、あえてひと手間かけることが本当の暮

らしの眼かさをもたらすことを、和田さんは伝えようとしている。

「毎回できが違うかもしれないと思って気を遣うこと、いろんな木をくべることも含め不

便だといわれるかもしれません。でも、それが楽しいんですね。結果、おいしいご飯。こ

れが三倍がけ美味しいんです。こういうものを便うことによって、笑顔があふれる省エネ

ができるんではないか」

和田さんは、このエコストーブによって、毎日の生活が楽しくなるだけでなく、放置され

て久しい山を蘇らせることもできると考えている。

山を燃料源にすれば、無尽蔵に燃料を得ることができる。山の木は一度切ってもまた生え

る。再生可能な資源である。切るとその分なくなると思うかもしれないがむしろ山の木は、

定期的に伐採した方が、環境は良くなっていく。

適度に間伐された山では、本と本の間にほどよい隙間ができ、日光が十分に差し込む。す

ると、樹木や下草が、二酸化炭素をめいっぱい吸収してくれる。生長しきった老い本は、

二酸化炭素をあまり吸収しないが、成長途上の若木ならどんどん二酸化炭素を吸収し、酸

素をはき出す。その量は、木々を燃料として燃やして排出される二酸化炭素よりも多いと

されている。

そうした素晴らしい環境を楽しく取り戻すための道具が、エコストーブなのだ。

「里山を食い物にする」

エコストーブはもともと、1980年代にアメリカで発明され、「ロケットストーブ」と

呼ばれていた。和田さんがその存在を知ったのはほんの数年前のことだ。震災直前の20

11年の正月、庄原市内で開かれたロケットストーブを紹介する会に参加した。目から鱗

が落ちた。

「これは面白いぞ。これを使うと山の木もたくさん使って山がきれいになる。里山を食物

にすることができると思いました。おいしいご飯が炊けるというのは、里山暮らしを豊か

にするのにすごくいい。そして、里山の人だけでなくて、みんなが欲しがるアイテムなの

ではないかと直感しました」

しかしロケットストーブは、子どもの背丈ほどもある大きなドラム缶をベースに、レンガ

を使って作られるため重く、とても持ち運ぶことはできない。そこで、仲間の一人がひと

まわり以上小型のペール缶で同じ構造のものができないかと改良を加え、今の形ができあ

がった。

武器を手にした和田さんは、里山暮らしの良さをアピールする活動を加速させていった。

合い言葉は、「里山を食い物にしよう」。わざと「食い物にする」という言葉を便うの

が和田さんのセンスだ。過疎化で人が去り、荒れ放題となった里山。忘れられ、放置され

てきた資源に再び光を当て、めいっぱい使ってやろうという決意が込められている。それ

はライフスタイルを戦前に戻したり、電気のある便利な暮らしを否定したりということで

は決してない。そうしたものも当然使いながら、いかに財布を便わずに楽しい暮らしをす

るか身の回りを見直していく。するとアイディアが次々と浮かんでくる。こうして「原価

ゼロ円」の暮らしを追求していくのだ。

和田さんは、朝一番には近くの小川に向かう。川にはえるクレソンをつむためだ。お好み

焼きに使ったり、スープを作ったり。野草は野菜の原点である。自宅の畑で作る野菜も、

農薬は使わず、刈り取った草を肥料にする。ここでも、ほとんどお金はかからない。

畑には、エコストーブと並ぶ秘密兵器がある。それは、カボチャ。カボチャは皮の表面

に傷をつけておくと、一週間ほどで傷をつけた部分が浮かび上がる。それを利用してメッ

セージを書く。「ありがとう」とか「長生きしてね」とか。世界にひとつしかないメッセ

ージつきのカボチャは、どんな高級品より喜ばれる贈り物となる。和田さんはこれを、色

んなものをもらったお返しに贈る。「交歓具」と呼んでいる。

「自分で作ったいぶりかっこ(胤影したたくあん)とか、ちくわとかチーズなんかにいれ

ていろんなプレゼントをしてくださった方々に返しています。物々交換の武器です。金で

は計れない喜びがあるんじやないかと思っています」

お金がないから物々交換をするのではない。楽しいからするのだ。

考えてみれば、田舎暮らしはお金をかけるより豊かなこと満載だ。サラダにする野菜は、

直前まで裏の掛水に浸けておく。ひんやり冷たい湧き水は冷蔵庫よりお金がかからず、し

かも豊かだ。和田さんは、それをこんな風に解説する。

「例えば五月頃には、うるさくて寝られないカエルの大合唱とか、ウグイスのつがいが五、

六組もいるような谷とか、桃源郷はこういうところかなと思います。しかし、これまでは、

こういう田舎が犠牲になってきた。それは、いくら稼いでいるかという金銭的な尺度だけ

で物事が計られてきたからではないでしょうか。そんな田舎の犠牲の上に、都会の繁栄が

もたらされている一方的な構図のままでは、日本は長続きしないのではないか。いつか、

底が抜けてしまうのではないかと思います」

岡山県真庭市でも、私たちは同志を見つけた。暖房用にペレットを使い始めた宮崎浩和

さんとハ木久美子さんの夫妻。数年前、名占屋での都会暮らしを捨てて移り住んできた。

整体の仕事をしながら、家の前に1アールほどの畑を借りて、自分たちが食べる野菜は自

分たちで作る。ご飯を炊くのは、エコストーブならぬ、もみ殼ストーブとも言うべき、米

のもみ殼を燃料にする器具。そして、芋の皮むきは、家の前の水路で水車のように回して

いると30分ほどで皮がむける器具。そうした、電気に頼らない里山アイテムを使いこな

しているのを見ていると、自分が時代遅れな生活をしているのではないかと思えてくる。

久美子さんは身近にあるものを活かして、身の丈にあった生活をすることに安心を感じる

のだという。

藻谷浩介 著 『里山資本主義』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます