仮設住宅建設立ち遅れの裏に地域実情ないがしろの「官の論理」

http://diamond.jp/articles/-/12460

大震災から80日あまりたったいまなお、多くの被災者が避難所生活を強いられている。用地確保に手間取り、仮設住宅の建設が遅れているからだ。だが、遅れの要因はそれだけではない。被災者ニーズや地域の実情よりも、「官の論理」を優先する行政の硬直化が事態をこじらせている。誰のための仮設住宅建設なのか。

「仮設住宅の建設については、住民感情に配慮して対応していただきたい」

5月20日の午後、宮城県議会の建設企業委員会で高橋長偉県議がこう切り出した。地元の南三陸町は津波で甚大な被害を受け、多くの住民が避難所生活を余議なくされている。高橋県議は仮設住宅を極力、地域内に建設するよう求めたが、県は「一歩、内陸に引いていただきたい。早めの選択をお願いしたい」と、区域外の仮設住宅への入居を勧めた。

納得いかない高橋県議は「住民は仮設住宅での生活が5年から7年になるのではないかと思っている。他所に出たら戻って来られなくなるとの危機感が強い」と、地域内の小規模用地での建設も求めたが、県は「健康面の心配もあるので、7月いっぱいには必要戸数を完成させたい」と淡々と受け流し、建設企業委員会は終了した。

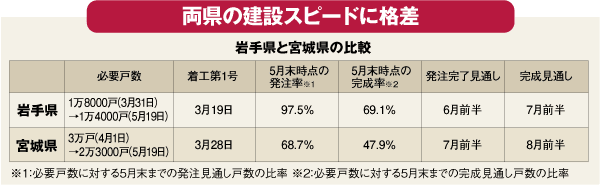

東日本大震災の被災者向けの仮設住宅建設が難航している。岩手、宮城、福島の3県で5万2200の必要戸数に対し、5月末時点での完成見通しは約3万戸で、達成率は約57%にとどまる。

平地の少ない、宮城県や岩手県の沿岸部に津波被害が集中し、用地確保が難しいからだ。また、住みなれた土地から離れたがらない被災者も多い。漁業関係者や行方不明の家族を持つ住民にとっては当然の思いだろう。

だが、仮設住宅整備のネックは用地確保だけではない。被災現場から見て取れるのは、事業主体である県が振りかざす「官の論理」や硬直した行政運営が、足かせとなっている実情である。

頑なな宮城柔軟対応の岩手

「県が無理な条件をつけたことが(仮設住宅の建設が)遅れた要因の一つ。地域の特性や住民の生活実態を踏まえずにスタートさせた」

高橋県議は険しい表情で語った。県が行政の都合や従来の枠組みに拘泥して事業を進めているため、被災者ニーズとのミスマッチを生み、結果的に事業の進捗を大きく遅らせていると指摘する。

仮設住宅は災害救助法に基づき、都道府県が事業主体となって建設する。公有地に建てるのが原則で、住宅の仕様も決められている。建設費用は国が負担する。

宮城県は仮設住宅の建設に当たり、県として次のような原則を掲げた。用地は公有地に限定し、かつ、津波で冠水した土地は除外する。さらに水道などのインフラ整備に時間のかかる場所はダメ。また、ある程度まとまった戸数が建てられる広さを条件とした。

県内の被災地はもともと平地が少ないところばかりである。公有地も乏しく、条件に合致するのは学校や公園くらいしかない。結局、被災地以外の内陸部に用地を求める道しか残らなくなった。災害救助法の原則や自らが掲げた原則にこだわったからだ。

ただし、こうした行政の構図は一様ではない。隣同士の宮城県と岩手県では好対照をなす。

「海をもとに発展した地域なので、遠くに仮設住宅を造っても住民は移りたがらないと考えた。地域内で用地を探すしかなく、公有地だけでは不可能。それで、はなから民有地ありきで走り出した」

こう語るのは、岩手県建築住宅課の大水敏弘総括課長。内陸部に公有地はたくさんあるが、そこに仮設住宅を建てても被災者のニーズに合わないし、仮に住んでもらっても被災地域の人口減につながりかねない。住民がいることこそが自治体にとって最大の活力源。被災市町村も必死になって用地を探すはずで、地域のために民有地を提供してくれる人も必ずいるはずだ──。岩手県はこう考え、災害救助法の原則へのこだわりを解いた。

岩手県は当初、民有地の無償提供を探したが、有償での借り上げもやむなしとし、造成費のかかる物件も可とした。いずれも国庫補助の対象外だったが、地域内に仮設住宅をいち早く建てることを最優先した。「とにかく走りながら考えた。被災市町村も地域内を血まなこになって探した」(大水課長)。

こうした岩手県の努力は実際に成果を上げている。仮設住宅の最初の着工は、3月19日(陸前高田市と釜石市)と宮城県より9日早い。民有地を活用した仮設住宅も3月30日に第1号が着工された。

この岩手方式に国も着目し、4月15日に追認する通達を出した。民有地の借り上げを認め、土地の借料も国庫補助対象としたのである。さらに5月6日にも、公有地と民有地(有償を含む)の別にかかわらず、必要な造成費や用地の原状回復費を国庫補助の対象とする、新たな通達が出された。

非常事態に柔軟に対応する岩手県に対し、宮城県は原則を重視する立場を貫いた。いわば従来のお役所仕事を踏襲したといえる。両県の姿勢の違いが仮設住宅建設の進捗度に如実に表れている。

宮城県は仮設住宅の建設発注と着工に関し、地域バランスを配慮する方針を取った。仮設住宅を要望した県内の被災自治体は15市町。県は「当初は要望のあった市町に満遍なく発注し、着工がない市町が出ないようにした」(宮城県住宅課)という。

お役所仕事が仮設住宅の足かせ

実際、宮城県の第1次着工分は3月28日で、この日に12市町でいっせいに工事がスタートした。例外として、用地取得が難航した南三陸町の着工は翌々日となった。続く第2次着工分は4月8日で、9市町でいっせいに建設が始められた。

わざわざこうして着工日の足並みを揃えたのは、「被災自治体間の公平を保つ」というお題目のためである。これに対し、岩手県は準備が整い次第、工事に入るため、被災自治体によって着工日はバラバラ。しかも毎日のようにどこかで工事が始められていた。

そのどちらが真に被災者のためになったか。5月末時点の完成率で岩手県69.1%に対し、宮城県47.9%、完成見通しで1ヵ月の違いと、数字が如実に示している。

「これでは一般公募に応募した意味がない。県に踊らされただけだ」

こう語るのは、宮城県内の建設業者。県が実施した仮設住宅の事業者公募に合格したものの発注がなく、怒り心頭だ。当初、必要と見込まれた仮設住宅は全体で7万2000戸。宮城県内では3万戸だった。

仮設住宅の建設は通常、プレハブ建築協会(プレ協)の協力を得て行うが、今回は未曾有の戸数である。国は供給力を不安視し、プレ協以外の業者にも門戸を開くことにした。

宮城県でもそれに従って公募を実施、審査のうえ地元業者77社が選定された。ところが、彼らへの実際の発注は1件もないというのである。ちなみに、岩手県は公募業者に2500戸分を発注予定だ。

地元業者への発注がない理由を宮城県住宅課は「今の発注体制になんら問題がないので」と語る。「問題がない」のは、仮設住宅の必要戸数の見込みが大幅に減少したからだ。見込み数が減った裏には、民間賃貸住宅を仮設住宅として借り上げる制度が周知され、仙台市など県南部の被災地で民間住宅への入居が加速しているという実態がある。

被災者のニーズや地域の実情よりも自分たちが立てたプランや原則を優先するお役所仕事は、復興への第一歩である仮設住宅建設の足かせとなっている。このままでは、仮設住宅の目標戸数を達成した暁には入居者が揃わないという事態が生じかねない。

(「週刊ダイヤモンド」委嘱記者 相川俊英)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます