炭素繊維、日本の力結集を 量産化へ連携不可欠

2011.7.7 05:00

http://www.sankeibiz.jp/business/news/110707/bsc1107070504014-n1.htm

鉄の10倍の強度を持ちながら重さは4分の1という新素材の炭素繊維が、省エネルギー志向の高まりを追い風に飛躍の時を迎えようとしている。米ボーイングの最新鋭旅客機「787」の大幅な軽量化を支え、自動車の車体への本格採用も視野に入る。もっとも、一層の需要拡大には価格の高さが最大の難点。東レなど日本メーカー3社が世界シェアの約7割を握る優位性を生かし、日本を牽引(けんいん)する産業に炭素繊維を育てるには、産学官連携の「オールジャパン」態勢が不可欠になりそうだ。

◆自動車への採用カギ

「炭素繊維をたくさん使った飛行機を飛ばすのが夢だった。商業生産を始めてから40年の節目にあたる今年、その姿を見られるとは…」。東レのある幹部は感慨深げにこう語った。

787が日本に初めて飛来し、お披露目の会場となった全日本空輸の羽田空港格納庫には4日、炭素繊維関連事業を担当する東レの大西盛行常務らの姿もあった。胴体や主翼、尾翼といった機体のほとんどに東レの炭素繊維複合材料が使われ、重量ベースで約50%を占める。アルミ合金などが主だった従来の旅客機よりも丈夫で軽く、現行の中型機に比べて燃費は2割も向上した。

炭素繊維複合材料の使用比率は従来機のボーイング777で約11%、767で約3%にとどまり、約50%の大量採用は787が初めて。全日空は787を55機、日本航空も35機を発注しており、本格生産が順調に進めば「炭素繊維への信頼性が増し、素材としての期待値が上がる」(みずほ証券の高橋弘彦シニアアナリスト)のは確実だ。

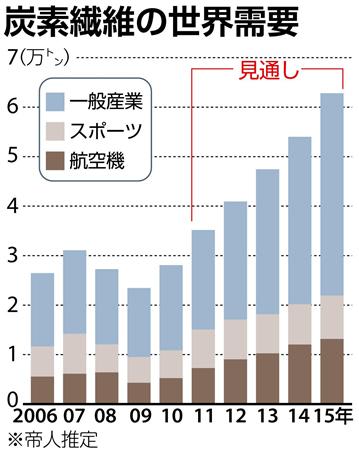

炭素繊維は2008年秋のリーマン・ショック後に需要が急激に落ち込み、各社は苦戦を強いられてきたが、足元では再び成長のレールに戻りつつある。航空宇宙やスポーツ、一般産業の各用途で販売量が増え、販売価格の値戻しも進んできた。

今後は市場の拡大期に入り、世界需要は年率15%以上で伸長するとの予想もある。その成否を握るのが自動車の車体への本格採用。「各パーツに使われると車体重量が3割程度減って燃費が良くなるうえ、二酸化炭素(CO2)排出量の削減効果も期待できる」(業界関係者)という。

すでに連携の輪は広がっている。三菱レイヨンは独メーカーとの合弁会社で4月、独BMWグループ向けに炭素繊維原料の量産を始めた。この原料から成形加工された炭素繊維複合材料は、BMWが13年に発売を予定する電気自動車(EV)の構造材料として全面採用される。

東レも6月、炭素繊維複合材料を使った自動車部品の製造販売会社を独ダイムラーとの合弁で設立。来年発売予定のメルセデス・ベンツの上級車向けに供給するほか、ほかの自動車メーカーへの供給も視野に入れる。

帝人は量産技術で一歩先を行く。金型に流し込んだ炭素繊維を樹脂で固めて複合材料に成形する時間を、従来の最短5分程度から1分以内に抑えた。「国内では最先端を走っており、欧米や日本の自動車メーカーから多数のアプローチがある」(大八木成男社長)と自信をみせ、ハイブリッド車(HV)やEV向け需要の取り込みを図る。

◆高品質、低コスト

炭素繊維は現在、日本勢3社が世界で圧倒的なポジションを誇る。ただ、最大手の東レでも11年3月期の炭素繊維複合材料事業の売上高は670億円で、同社の連結売上高の4%強にとどまり、市場としてはまだ黎明(れいめい)期の段階だ。

さまざまな分野で活用される素材に炭素繊維を育てるためには、格段に高いコストを高品質を維持しながら大量生産で低減する技術が欠かせない。

みずほ証券の高橋シニアアナリストは「量産化技術の確立は単独メーカーでは難しく、時間もかかる。炭素繊維には改良の余地が多く、より早く、より安く作るための壁を産学官が知恵を出し合って乗り越えていく取り組みが必要だ」と指摘する。

原燃料価格の高騰が続き、CO2の排出量削減が国際的に求められる中、機体や車体の軽量化で燃費向上に貢献する炭素繊維への期待は大きい。日本経済浮上のためにも、業界の枠を超えた強化策が急務といえる。

(森田晶宏)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます