昨日、穐吉敏子のソロコンサートに行ってきました。toshikoを見るのは本当にしばらくぶりでした。toshikoのコンサートは、高校生のとき以来十数回目になりますが、正直言って今回に関しては77歳という年齢を考え、あまり期待していませんでした。それどころか、もしかしたらこれがtoshikoをみれる最後になるかもしれないなどと考えたりしていたのです。そういう意味では「歴史」を聴きに行こうと思っていたといえるかもしれません。

けれども予想に反して、toshikoはとても元気でした。コンサートはたいへんすばらしいもので、敏子は連日の演奏で少し疲れているようではありましたが、プレイは好調で、アドリブはよどむことなくスムーズでした。迫力のある左手の印象的なベースランニングと、「女パウエル」といわれた往年の輝きを感じさせる右手のスピード感溢れるプレイは健在でした。あの演奏を聴かされて、77歳という年齢はちょっと信じられません。一方、バラードプレイは、ますます表現に深みが加わり、情感溢れるものになっています。現在でも、一日数時間の練習を欠かさないというtoshikoにして可能な演奏なのでしょう。

もう一度、今度はトリオでtoshikoを聴きたい、そう思いました。

しかしそれにしても、主催者の海蔵寺の和尚さんやジョニー照井氏がステージで長々しゃべるのはやめてほしかったですね。アンコール前の花束贈呈で和尚さんが再び登場し、しかも自分の孫(子ども?)を抱いて私的なことをしゃべった時はちょっと辟易でした。まあ、チケットも安かったのであまり文句は言えませんが……。ただ、しゃべるのであれば、チャリティーの目的とか内容について説明してほしかったと思います。出たがりも時と場合を選ばなければ、主役をぶち壊してしまうこともあるのではないでしょうか。このごろ時々思うのですが、日本人はいつから節度を失ったのでしょうかね……。言い過ぎでしょうか。

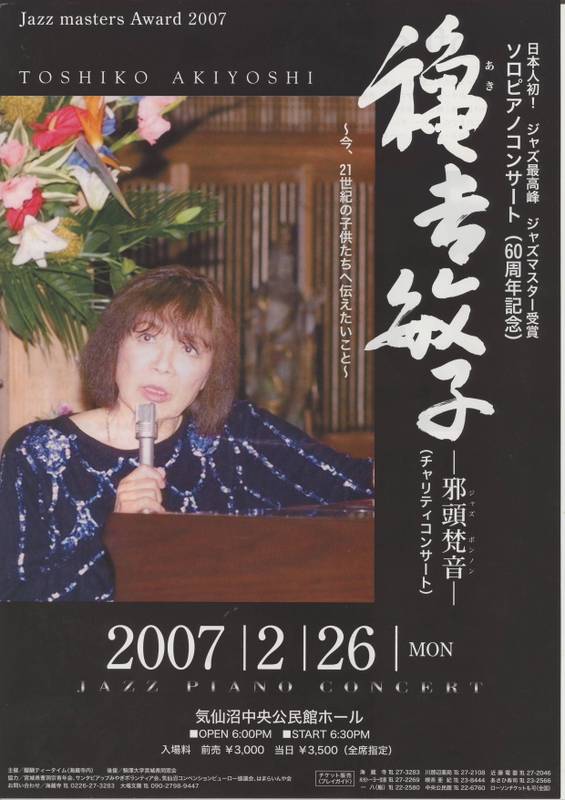

パンフレット↓↓↓↓↓↓