さて、最後に住職さんからのコメントをまとめます。まとまっていない部分もありますがお許しを。

*********************

●「ボランティア」について

ボランティアに行って、モヤモヤ感、つまり乖離現象のようなものを感じた。それはどういうことだろうか?

それは向こうに行って活動した、働いたことが、対価が支払われないようなものだったからか?

だが、対価が支払われると思う、その基準は何か?

「ボランティア」という言葉に対しては皆、それぞれの「ボランティアの概念」を持っている。それが各自のボランティアに参加するという行動を触発している。

「自分の活動が他者の求めていることである必要がある」という認識がある。自分のことよりも、他者を優先するという姿勢、それがボランティアだと。

また、賃金があるなら労働で、賃金が無いならボランティアという線引き?もある。

「ボランティア」は確かに衝動を伴う言葉だが、「奉仕活動」という言葉もかつて使われていた。

時代によって言葉は使い分けられている。そして言葉によって、方向性が変わる。特に震災後、この「ボランティア」という言葉の持つ方向性は大きく変わったのではないか。

結局、この新しくなった「ボランティア」という言語が自分の中でしっかり落としこめてない(言語化できていない)ために、モヤモヤ感、乖離現象を感じたのではないか。

「ボランティア」という言葉のもつ意味は、限定されてしまっている場合がある。

自分が利益(おカネ、楽しみなど)を受け取ってはならず、徹底して与える側にならなければならないという考え方。

また、ボランティア団体から受けた良い待遇に対して申し訳ないという思いがあるようだが、それはおカネを払えば当然のこととして受けとめるのだろうか。

「自分が払ったもの」と「自分が受け取ったもの」を、天秤にかける必要はあるのだろうか。

それが釣り合っていないと、いけないのだろうか。

社会では「おカネ」と「モノ・サービス」の天秤がこれにあたる。しかし…おカネは実のところ、自分が所有しているもののようで、それはどこから来たのか分からない。たまたま縁があって持っているだけだとも言える。

本当に「自分がおカネを払った」ことになるのか、果たして分からないのではないだろうか。

また、おカネは実際、紙切れである。それが価値を成しているのは貨幣経済の社会があるから。

結局、自分が何に価値を置いて生きているのか、考えてみるべき。

人間は、他者との関係で自分の利益・不利益を測っているところがある。

他者の喜びにつながるものには価値を置く。憎しみの無い時間の共有というのは、とても価値があるもの。

しかし、自分と、他者の喜びとの間に介在したものに、価値があるといえるか?

自分にとって価値の無いものを与えたけれど、相手は喜んだ。このとき、自分が与えたものの価値と、受け取った相手の喜びは、天秤で釣り合うのか?

自分の中の価値観、というが、これは大きく社会に影響を受けている。主に貨幣、貨幣経済。

自分にとっての、他者にとっての利益、不利益、喜び、悲しみとは何なのか、考えてみると面白い。そしてこれを他者と共有することで、世界が広がっていく。

すぐに天秤にかけず、価値を決めず、それぞれを純粋に見つめてみることも大事。

例えば絵画を見たとき、誰が描いた絵であるか知った状態で見ると、知らない状態のときと違って見える。それはすでに、天秤にかけてしまっている。

自分のした行為、与えたものを、得たものをすぐに天秤にかけて釣り合いを見ようとしてしまうと、それぞれの良さ、ありがたみが消えてしまうことになりかねない。

天秤にかけようとしている、それぞれについての自分なりの評価は大事だが、価値の重さを決めることと、事象を純粋に見ることを切り離して考えるとまた違った風景が見えてくるのではないか。

物事を天秤にかけることは価値を考える上で楽な方法だし、それが当たり前になっている。しかし、それが全てではないのではないか。まず物事それぞれを純粋に見つめ、評価してみよう。

自分が喜びを感じ、そして他者も喜んでくれたことがわかったら、それでいいじゃない。十分に価値がある。

●こぼれ話

・住職さんは阪神淡路大震災のとき水を配って回るボランティアをしたことがあった。今回の震災でもボランティアの人をねぎらうイベントをしに現地に赴いた。ボランティアの人には最初拒絶されたが、それはボランティアの人々が疲弊していたことによるものだと分かった。

・「ボランティア」と「奉仕」の方向性が違うと感じるように、「プリティー」と「かわいい」の方向性も違う。言語によっても方向性が変わっている。フランスの人々は「カワイイ」を使っているらしい。

・言語が持つイメージは、言語を受け取る人の言語力、国籍、経歴などによって千差万別。社会では一つの言語のイメージを共有できているようで、共有できていない節がある。だから「言語の一人歩き」が生じる。例えば「正義」なんていう言葉が代表例。

・言語の持つイメージは自分の中で育てていくもの。

********************

・・・と、今回はかなり熱く語っていただきました。

林が思ったのは、やはり個々のもつ一つの言語に対するイメージを対話によって共有することが重要だということです。

こうして書いている議事録の一つ一つの言語も、人によって捕らえ方が違うわけですから、言葉の重みというものをすごく感じます。

結論としては、もっとたくさんの人と話してみたいということですね!

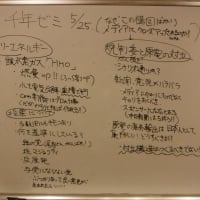

さて最後に、今回の議事録(スケッチブックに速記したもののスキャン画像)を以下に載せます。

参考程度にお願いします。

第3回名古屋千年ゼミ議事録

次回は12月16日まで住職さんが不在のため、19日(月)とか、20日(火)とかになります。決まり次第書きます。

ではこの辺で。

*********************

●「ボランティア」について

ボランティアに行って、モヤモヤ感、つまり乖離現象のようなものを感じた。それはどういうことだろうか?

それは向こうに行って活動した、働いたことが、対価が支払われないようなものだったからか?

だが、対価が支払われると思う、その基準は何か?

「ボランティア」という言葉に対しては皆、それぞれの「ボランティアの概念」を持っている。それが各自のボランティアに参加するという行動を触発している。

「自分の活動が他者の求めていることである必要がある」という認識がある。自分のことよりも、他者を優先するという姿勢、それがボランティアだと。

また、賃金があるなら労働で、賃金が無いならボランティアという線引き?もある。

「ボランティア」は確かに衝動を伴う言葉だが、「奉仕活動」という言葉もかつて使われていた。

時代によって言葉は使い分けられている。そして言葉によって、方向性が変わる。特に震災後、この「ボランティア」という言葉の持つ方向性は大きく変わったのではないか。

結局、この新しくなった「ボランティア」という言語が自分の中でしっかり落としこめてない(言語化できていない)ために、モヤモヤ感、乖離現象を感じたのではないか。

「ボランティア」という言葉のもつ意味は、限定されてしまっている場合がある。

自分が利益(おカネ、楽しみなど)を受け取ってはならず、徹底して与える側にならなければならないという考え方。

また、ボランティア団体から受けた良い待遇に対して申し訳ないという思いがあるようだが、それはおカネを払えば当然のこととして受けとめるのだろうか。

「自分が払ったもの」と「自分が受け取ったもの」を、天秤にかける必要はあるのだろうか。

それが釣り合っていないと、いけないのだろうか。

社会では「おカネ」と「モノ・サービス」の天秤がこれにあたる。しかし…おカネは実のところ、自分が所有しているもののようで、それはどこから来たのか分からない。たまたま縁があって持っているだけだとも言える。

本当に「自分がおカネを払った」ことになるのか、果たして分からないのではないだろうか。

また、おカネは実際、紙切れである。それが価値を成しているのは貨幣経済の社会があるから。

結局、自分が何に価値を置いて生きているのか、考えてみるべき。

人間は、他者との関係で自分の利益・不利益を測っているところがある。

他者の喜びにつながるものには価値を置く。憎しみの無い時間の共有というのは、とても価値があるもの。

しかし、自分と、他者の喜びとの間に介在したものに、価値があるといえるか?

自分にとって価値の無いものを与えたけれど、相手は喜んだ。このとき、自分が与えたものの価値と、受け取った相手の喜びは、天秤で釣り合うのか?

自分の中の価値観、というが、これは大きく社会に影響を受けている。主に貨幣、貨幣経済。

自分にとっての、他者にとっての利益、不利益、喜び、悲しみとは何なのか、考えてみると面白い。そしてこれを他者と共有することで、世界が広がっていく。

すぐに天秤にかけず、価値を決めず、それぞれを純粋に見つめてみることも大事。

例えば絵画を見たとき、誰が描いた絵であるか知った状態で見ると、知らない状態のときと違って見える。それはすでに、天秤にかけてしまっている。

自分のした行為、与えたものを、得たものをすぐに天秤にかけて釣り合いを見ようとしてしまうと、それぞれの良さ、ありがたみが消えてしまうことになりかねない。

天秤にかけようとしている、それぞれについての自分なりの評価は大事だが、価値の重さを決めることと、事象を純粋に見ることを切り離して考えるとまた違った風景が見えてくるのではないか。

物事を天秤にかけることは価値を考える上で楽な方法だし、それが当たり前になっている。しかし、それが全てではないのではないか。まず物事それぞれを純粋に見つめ、評価してみよう。

自分が喜びを感じ、そして他者も喜んでくれたことがわかったら、それでいいじゃない。十分に価値がある。

●こぼれ話

・住職さんは阪神淡路大震災のとき水を配って回るボランティアをしたことがあった。今回の震災でもボランティアの人をねぎらうイベントをしに現地に赴いた。ボランティアの人には最初拒絶されたが、それはボランティアの人々が疲弊していたことによるものだと分かった。

・「ボランティア」と「奉仕」の方向性が違うと感じるように、「プリティー」と「かわいい」の方向性も違う。言語によっても方向性が変わっている。フランスの人々は「カワイイ」を使っているらしい。

・言語が持つイメージは、言語を受け取る人の言語力、国籍、経歴などによって千差万別。社会では一つの言語のイメージを共有できているようで、共有できていない節がある。だから「言語の一人歩き」が生じる。例えば「正義」なんていう言葉が代表例。

・言語の持つイメージは自分の中で育てていくもの。

********************

・・・と、今回はかなり熱く語っていただきました。

林が思ったのは、やはり個々のもつ一つの言語に対するイメージを対話によって共有することが重要だということです。

こうして書いている議事録の一つ一つの言語も、人によって捕らえ方が違うわけですから、言葉の重みというものをすごく感じます。

結論としては、もっとたくさんの人と話してみたいということですね!

さて最後に、今回の議事録(スケッチブックに速記したもののスキャン画像)を以下に載せます。

参考程度にお願いします。

第3回名古屋千年ゼミ議事録

次回は12月16日まで住職さんが不在のため、19日(月)とか、20日(火)とかになります。決まり次第書きます。

ではこの辺で。

抽象的だから分かりにくいかもしれないけど、具体的に考えるとよくあるなあって思う。言葉(概念とかイメージと言い換えてもいいか)ってほんと人を引っ張っていくよね。

住職さん、たくさん話してくれたよね。これはもっとよく考えてみたいと思えることばかりだったな。。

こうやって議事録書いてくれると、自分では覚えてなかったことも振り返れていいね!