金沢海みらい図書館で本を借りた。

この建物はキュービック状(サイコロ)の形をしていて

建物全体に明かり窓が付いて落ち着かない作りになっている。

著名な建築家の設計らしいのですが、個人的には、、、

長い間借りていなかったのでカードデータが消滅していた。

ずっと古本屋・ネットで探していて本の状態や価格などから躊躇していましたが、ありました図書館にも。

借りた本は

「写真集 旧制四高青春譜」北の都に秋たけて昭和61年7月刊

明治20年の創立から、昭和25年の閉校まで、63年にわたる四高の歴史を760点の写真によって構成されています。

1871年(明治4)の城下町金沢の人口は12万3453人で、東京・大阪・京都に次ぐ大都会でしたが四高が創立される明治20年ごろは人口は9万4209人と減少の一途をたどる。

そんな背景もあり全国で4番目のナンバースクールを誘致しようと県、市、そして市民をあげて同じ第4学区の新潟市に負けまいと熾烈な誘致競争があったようです。

当時(今でも)金沢の中心に位置する仙石原に校舎を建てることに一部反対もありましたが仙石原に決定、意気込みがか伝わります。

市民の力無くして学都金沢は無かったと感じられます。

そういう事もあってなのでしょうか、市民の四高生に対する眼差しは常に温かいものがあったようです。

当時の四高(左奥の本館は現在四高記念館)

アッシュはお里で居ませんでした。

今は本館のみ残っていますが、当時は三つの寮、西教室棟、体育館、図書館、講堂、理化学教室、動植物教室、植物園、グランド、プール、武道館、テニスコート、茶寮他が有りました。

これらの建物が残っていたらと残念です。

今風に言うと大きな観光資源になっていたと思います。

当時の面影を1番多く残しているのが旧制松本高校ではないでしょうか。(松本市あがたの森)

当時の写真は今ほど気軽に撮影出来ないなか寮生活・部活や

遠征風景、はたまた授業風景、歴代の校長・教授の写真がある、とても興味深いものです。

その中でも昭和6年から大戦が激化する昭和15年まで市祭として街頭ストーム(嵐・バカ騒ぎ)が行われその主役は四高生でした。

香林坊あたり

橋場町交差点?

戦後の入寮式・1947年(昭和22)

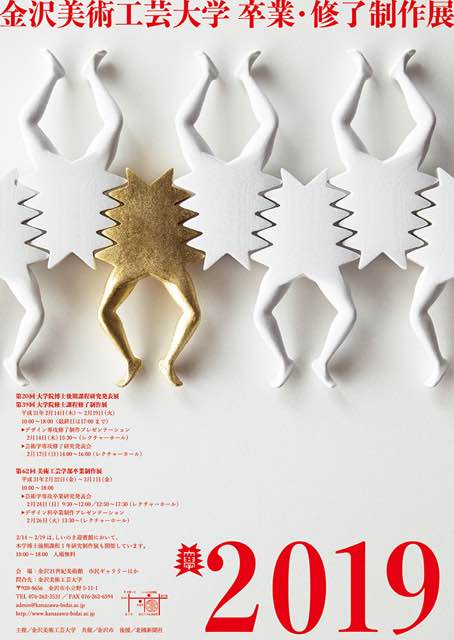

今でも金沢美術工芸大学の学生が思い思いの仮装で繁華街を歩く卒業仮装パレードがありますが、その面影を残しているのでしょうか。

「華麗なる旧制高校巡礼」序文より

いつの頃からか旧制高校の魅力にすっかり取り憑かれてしまいました。戦前の教育制度において旧制高校は旧帝大の予科として存在し、旧帝大の定員は旧制高校の卒業生とほぼ同じだったので、卒業生は学科を選り好みしなければほとんど無試験で各地の帝大に進学できる特権がありました。従って受験勉強に青春時代を費やす必要が無く、有り余る時間とエネルギーを全て精神的・肉体的成長の為に注ぎ込む事が出来ました。旧制高校生は白線帽・高ゲタ・黒マント・手拭いの弊衣破帽スタイルに身を包んで街を闊歩し、「デカンショ」と略されたデカルト・シャーペンハウヘルの必読哲学書を読んでは思索を深め議論を好み、酩酊し友と肩を組んでは各校に伝わる寮歌を高歌放吟し、ストームと呼ばれる狂乱の騒ぎで青春の力を爆発させ、「ゲル」(お金)「ゾル」(兵隊)「メッチェン」(女子)「ドッペる」(留年する)等のドイツ語由来の独特の旧制高校用語を多用し、いわゆる「白線生活」と呼ばれるバンカラの3年間を過ごしました。一方大正期に創立された公私立の7年制高等学校は紳士を養成する英国のパブリックスクールを模範とし、スマートな校風で官立高校のバンカラ主義と一線を画していました。戦後の学制改革と共に日本からすっかり姿を消してしまった旧制高校という文化の魅力に、今なお多くの人が惹きつけられています。

「旧制高校システムの利点は多数あったと思いますが、その1つは所属の文理を問わず古文・漢文・外国語・文学・哲学・倫理学・論理学・歴史学のいわゆる「教養」(リベラルアーツ)を幅広く学んで人格を涵養し将来の各界の指導者としてのバックボーンを形成したことでしょう。この要素は残念ながら現在の高等教育制度からほとんど姿を消してしまいました。もう一つは旧制高校の特色であるモラトリアム性であり全国各地から集まった学友と寮生活等を通して切磋琢磨しながら、段々に自分の適性を見出して大学の専攻を決定できた事でしょう。現在は中等教育終了時点ですぐ大学の進路を決めなくてはならず受験競争の激化・学校間格差や地域間格差の深刻化・進路選択のミスマッチなど様々な問題を孕んでいるように思います。」

以上序文より

どの時代も為政者にとって教養(リベラルアーツ)は本来邪魔なものです。

今の日本の政権は予算の財源問題と称して教養主義を軽んじています。

昭和33年に建てられた、明治・大正・昭和3代の

四高生を表した記念像。

背面の由来分に「集まり散じた同窓同学の士一万二千余相率いて『至誠自治』の精神を培い『超然時習』の学風を起し業成りて後は明治大正昭和三代に亘りよく祖国の興隆と文化の進運に寄興した」とある。

2階、校章の北極星の紋様

昭和5年の卒業生

白黒写真の出展は「写真集 旧制四高青春譜」より

お休みなさい。