御朱印

2015年。御朱印を戴いてみようと思い立って、まずインターネットで御朱印帳を手に入れました。

なぜ今かといいますと、もちろん、TVなどで話題になったということもありますが、元気に歩けるうちにという思いもありました。

これまたネットで戴く時の礼儀作法なども調べてドキドキ物でまずは毎年初詣の参拝をしている家の近くの慈恩寺に出かけました。

参拝の手順を書いておきます。(お寺の場合)

1

山門で帽子、傘などをとり、一礼します。(巡拝用の菅笠はとらなくても良い)

鐘をついても良いお寺では鐘をつきます。(騒音などの関係で、鐘をつけないお寺も増えています)

帰り道では鐘はつきません(戻り鐘と言って、縁起が悪いといわれています)

2

手水舎で清める(以下の動作をすべて最初に汲んだ一杯の水でします)

右手でひしゃくに水をくみ、左手にかけて清める

左手に持ち替えて右手を清める

右手に持ち替えて左手に水をとり、くちをすすぐ

左手を軽くゆすいで

ひしゃくを、ひしゃくの持ち手に水がかかるように立てて清め、元の場所に戻す。

3

ろうそくを上げる場合はほかの燃えているろうそくから火を移してはいけません。

(業や、悪い運ももらってしまうといわれています)

後から来た人も上げやすいようにできるだけ奥、または上段に上げます。

大きな寺院で、参拝者の点火用に火をつけた大きなろうそくが用意してあるところではそこからつけてもよい。

4

お線香をあげる場合は自分の上げたろうそくからか、ライターなどで火をつけて、

やはり後から来た人が上げやすいように香炉の中心に近いところからさします。

5

お賽銭をあげます。お金は放り込まず、静かに落とします。

6

わにぐちなどがあれば鳴らします。

場所などの関係でお賽銭の前になることもあります。

7

お祈り、願い事をします。混んでいるときは願い事がたくさんあって時間がかかる人は一歩わきによけてお祈りしましょう。

8

写経を納めたり、読経などもよいですね。

写経は心を込めて書けば、下手でもよいそうです。

読経は覚えていても、ちゃんと経本を見て読みましょう。

急いでいるからと早口でまくし立てるのもいけません。

9

納経所で御朱印を戴きます。

納経所はそれぞれのお寺で時間が違いますが、おおむね9時頃から5時ごろまでです。

冬季では10時から3時までというところもあります。

また、小さな、係の方が一人しかいないようなところでは、お昼時間は遠慮しましょう。

御朱印代は300円から500円ほどです。

金額が表示されていないときは「おいくらお納めすればよろしいでしょうか」などと聞いてください。

お釣りの無いように100円玉、500円玉を多めに用意しておきましょう。

10

山門で振り返り、一礼します。

写真は撮影禁止と書いてない場所は基本OKですが

書いてなくても本堂の中、ご本尊などはとっても良いか確認をとってからが良いと思います。

参拝日 2015年 3月 20日(金)

寺社名 天台宗 華林山 最上院 慈恩寺

所在地 埼玉県さいたま市岩槻区慈恩寺139

御本尊 千手観世音菩薩

その他 坂東三十三観音第十二番札所

南蛮鉄灯籠(1589年)玄奘塔

最寄駅は東武野田線(アーバンパークライン)東岩槻駅

平日ならば駅前から市のコミュニティーバスが一時間ごとに出ています。

歩きでしたら豊春駅下車で北西に伸びる道を道なりに2キロちょっと歩いて右側です

ここは坂東三十三観音の第十二番札所ですので、御朱印は時間内であればほぼいつでもいただけます。

毎年の初詣は大体ここにきています。

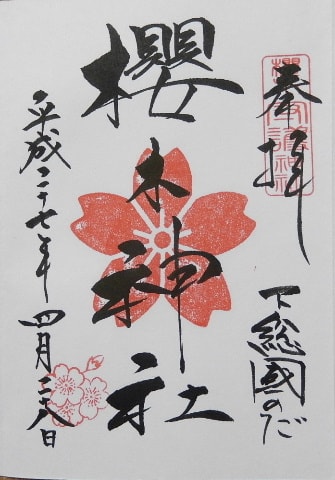

参拝日 2015年 3月 21日(土)

寺社名 大前神社 (おおさき)

御祭神 大国主命 (おおくにぬしのみこと 大黒様)

事代主命 (ことしろぬしのみこと 恵比寿様)

所在地 栃木県真岡市東郷937

その他 境内末社の足尾山神社は自転車、バイクの二輪の神様

主人の趣味がカートでして、ツインリンクもてぎに行くときに近くを通ります。

境内に大前恵比寿神社もあります。こちらは金運のご利益があるそうです。