ゴーシュは顔をまっ赤にして額に汗を出しながらやっといま云はれたところを通りました。

顔はFaceから、Faith(信仰)。あるいはガンと読んで、願。

まっ赤はシャクと読んで、釈。

額はガクと読んで、学。

汗はカンと読んで、勘。

出しながらはスイと読んで、推。

云はれたはウンと読んで、運。

通りましたはツウと読んで、two。

☆信仰の釈(意味を解き明かす)。願いは釈(意味を解き明かすこと)である。

学び、勘(考え)、推しはかる。

運(巡り合わせ)は二つある。

と、破片が足につき刺さって、とびあがった拍子に目がさめた。彼は、眠っているところを起された子供のように機嫌がわるかった。にもかかわらず、ビュルゲルのむきだしの胸を見ると、夢のつづきでこういう考えが頭をかすめたー

☆未解決であることが駆り立てた。ギクッとしたことで再び蘇生したので、氏族の者たちは不快さを募らせたにもかかわらず、ビュルゲルのむき出しの胸の光景は空想ではないかと思った。

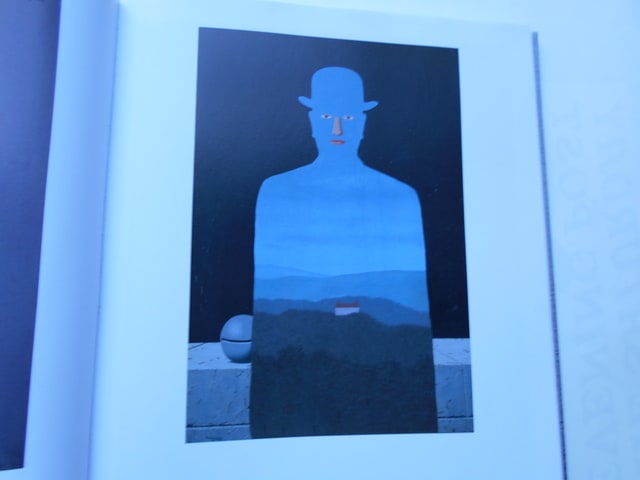

『王様の美術館』

ただ一人の一国の王である。背後の漆黒の闇は〈孤独〉を現し、シルエットの中は暗い森から次第に明るい山へと開かれており、その中間にMuseumらしき建物が見える。(この大きさは相当に巨大である)

暗黒のバックとを仕切るブロックの上には例の鈴(伝承・噂・言葉etc)が控えている。

青空に浮かびあがる眼・鼻・口・・・、条件は以上である。

眼や鼻は観察、口は命令を示唆しているだろうか。支配の権限と責務、祀り上げられた者の尊厳と哀愁、静かなる上からの目線を思わせる。

シルエットの中の深い山々、辿り着くのが困難なほどの築城(美術館/博物館)は陸の孤島としか思えない。誰も近づけず、観ることの叶わない美術館に他ならない。

漆黒の闇(誰も知らない億年前・・・)から何時のころか、《王》という地位が確立された。その源は伝承に因るものだろうか。

連鎖の中を生きる王様、王様の中に連綿と継続・連鎖されてきた歴史・秘宝の数々は山中秘かに眠っているに違いない。

『The King's Museum』、即ち王様の所以、国の成り立ちの歴史・根拠の集積は、誰も辿れないほどの山奥深くにあり、存在するが、見ることの極めて困難な秘奥・神秘である。

(写真は国立新美術館『マグリット』展/図録より)

「セロがおくれた。トォテテ トテテイ、ここからやり直し。はいっ。」

みんなは今のところの少し前の所からやり直しました。

☆自記の根(基)の諸(もろもろ)の章(文章)は全(すべて)初めての自記である。

その広い場所には、Kしかいない。彼は、闘志満々であたりを見まわして、相手をさがす。しあkし、もうだれもいなかった。祝賀に集まった連中も、四散してしまっていた。シャンペン・グラスだけが、割れて地面にころがっている。Kは、それを粉々に踏みくだいた。

☆大きな空間にはKひとりだった。彼は闘う意思を持ってこの周りをまわり、敵を探したが、誰もいなかった。団体も散り散りになってしまっていた。恥辱の苦しみを死は砕き完全に踏みつぶしてしまった。

パターンは酷似している。大地(海や空までも)や緑(収穫物)を広く所有しているが、奥行きがない。平面的なものとして閉じ込めている。

争うことのない静けさ、しかし周囲は暗澹とした空気が漂い閉鎖的である。

山高帽、少なくとも労働者の帽子ではなく、直立した姿勢からは汗や労苦を感じない。

緑や自然は本来開放され外にあるべきものであり、内に独占するものではない。すなわち奢りである。

世界を我が物にしているかに見える上流社会の閉塞、暗澹とした空気の中に潜む反撃の正体は見えることなく隠れており、歴史は繰り返されるという逆転劇は常に上流社会を脅かす闇である。

永遠の約束のない上流という差異をシルエットで区切り、薄っぺらに圧縮。世界は果てなく遠く広いが、その一部分を所有するかの勘違い。

上流社会の安穏は、実は周囲の見えない反目に包まれている。

(写真は国立新美術館『マグリット』展/図録より)

にはかにぱたつと楽長が両手を鳴らしました。みんなぴたりと曲をやめてしんとしました。楽長がどなりました。

☆絡(すじ道)を整えると、霊(死者の魂)の衆(人たち)の冥(死後の世界)の局(場所)がある。

愕(驚く)帖(書きつけ)である。

ギリシアの神が、くすぐられた小娘みたいに悲鳴をあげるのだ。ついに秘書は、どこかへいなくなってしまった。

☆ギリシアの神が作り話を声高に歌い、結局絶えず続けている。

『上流社会』

上流社会とは何だろう。いわゆる支配階級であり、大衆の労働による生産物を搾取する人たちのことかもしれない。

作品は暗色のモーブ(ベタ)であり、時代を問うていない(人の世の常である)。

山高帽と着衣の人型シルエットが二面重なり合っており、一方は緑の集合、一方は海と空(大地)が描かれている。

つまり、人を想起させるが人ではなく、緑(生産物)や海・空(自然)を我が物に所有しているという状況の暗示である。摂理(神の配慮)だろうか。自然界すべてを治め支配するという理法は上流社会にのみ通用するものだったのか・・・。

上流社会における占拠の横暴は人(人型)の中に自然発生する構造かもしれない。

優位における当然の権利は、しかし社会の中でのみ成立する不条理である。

『上流社会』への静かなる眺望。反逆には遠く、ただ凝視する眼差しに皮肉が混じっているかもしれない。

(写真は国立新美術館『マグリット』展/図録より)