浅田次郎さん「Yは反戦自衛官ですが、それを言うなら自分も反戦自衛官です。自衛官は全員反戦自衛官ではないのですか」

浅田次郎著『勇気凜々ルリの色 四十肩と恋愛・鉄血についてより抜粋/講談社文庫)より紹介

浅田さん曰く「私は四半世紀前のあのとき、なぜYの言わんとするところを真剣に聞かなかったのだろうと、今にして悔いている。耳に残るものが彼の主張ではなく、隊舎の非常階段で彼の吹いていたハモニカの音色だけであることを、深く恥じている。」

***************************************

「鉄血について」

先週に引き続き、沖縄について書こうと思う。

現在の沖縄をめぐる諸問題について、まず「沖縄戦」から語ろうとする私は、むしろ反動的であろう。昭和26年生まれという年齢からしても、物語を捏造する小説家という職業からしても、また自衛隊出身者という履歴からしても、沖縄戦を語る資格はないかもしれない。そうしたそしりを承知の上で、あえて再び書かせていただく。

私と沖縄との出会いは、昭和46年の春19歳のときであった。不良文学少年であった私はその年、なかば食いつめ、なかば三島事件の惑乱のうちに、陸上自衛隊に志願したのであった。

後期教育隊の隣のベッドに、Yという沖縄県出身の隊員がいた。無口で偏屈で、そのくせ妙に理屈っぽい男であった。年齢は私よりいくつか上であったと思う。物理的にも精神的にも極めて閉塞的な男の世界では、当然のごとくこうしたタイプは嫌われる。もっとも小説家になる予定のまま自衛隊に入った私は、おそらく彼に輪をかけた偏屈者であったはずであるが。

彼がどういう経緯で入隊したのかは知らない。高度成長まっただなかの、しかも学生運動もベトナム戦争もたけなわのあのころ、自衛隊に入隊するなどとはほとんど狂気の沙汰であり、したがっておたがいの「事情」を詮索することは一種のタブーであった。「沖縄を独立国家にする」と、Yは言っていた。なぜかと訊ねると、「君にはわからん」と答えた。市ヶ谷駐屯地の西のはずれにある隊舎の非常階段で、ただれ落ちる夕日を見つめながら、Yは言葉のかわりにハモニカを吹いた。

やがて私たちは同じ連隊に配属されたが、生活の単位である中隊は別であったので、自然と交誼は絶えた。いちど外出先でバッタリと出会い、喫茶店に入ったことがある。神保町の古本屋街で、しかも戦史書専門の書店の棚の前で出くわしたのである。貴重な外出時間を費やすにはたいそう場違いであったから、何となくおたがいの正体を見てしまったような、ふしぎな気分であった。

いまふと書斎を見渡して、そのとき買った本は何であったかと考えた。コーヒーを飲みながらおたがいが購入した書物を見せ合い、内容を論じ合った記憶がある。だとすると沖縄戦に関する私の蔵書のうちの最も古いものであろうから、防衛庁戦史室の編纂になる戦史叢書か、八原博通著の「沖縄決戦」、もしくは大田昌秀現知事の著書のうちの何かであったろうと思う。

いずれにしろはっきりと記憶に残るのは、私が沖縄戦に興味を持っていると知ったYの、熱っぽい表情と弁舌である。彼は私が同志であるかのように語り、私はそういうつもりではないと抗い、しまいには論争になって別れた。内容は記憶にないが、たぶん彼は相当に過激な主張をし、私はそれを忌避したのだと思う。 Yはその後ほどなく、外部の反戦活動家と結びつき、防衛庁の正門前で制服姿のまま抗議文を読み上げて懲戒免職となった。以後の消息は知らない。

事件の後、私も連隊の情報幹部に呼び出されて訊問を受けたが、教育隊で語り合ったことや神保町の喫茶店で論じ合ったことについては、何も口にしなかった。関りを避けたわけではない。彼の純粋な人となりを知る私にとってYが自衛隊からあしざまに言われるほど罪深い人間であったとは、どうしても思えなかったからである。

ウェスト・ポイントに留学していたというエリートの情報将校は部隊の名物で、いつもこれ見よがしのグリーン・ベレーをかぶり、レイバンのサングラスをかけていた。こんなやつにYが罵られるいわれはないと思った。訊問の途中で「反戦自衛官」という言葉がさかんに彼の口から出たので、「Yは反戦自衛官ですが、それを言うなら自分も反戦自衛官です。自衛官は全員反戦自衛官ではないのですか」、と言ってやった。以来私は、この幹部にだけはどこですれちがってもことごとく欠礼をした。もし咎められたらたちどころに言い返してやろうと考えていたが、幸か不幸かその機会はなかった。安保の是非は別としても、私は自衛官の名誉と日本男子の矜りにかけて、グリーン・ベレーに敬礼をする理由を持たなかった。(中略)

私は四半世紀前のあのとき、なぜYの言わんとするところを真剣に聞かなかったのだろうと、今にして悔いている。耳に残るものが彼の主張ではなく、隊舎の非常階段で彼の吹いていたハモニカの音色だけであることを、深く恥じている。

この先も、生涯の悔いとして残ると思う。正当な主張を誰にも聞いてもらえなかったYは、ハモニカのメロディにやり場のない怒りと悲しみをたくするほかはなかったのであろう。 県知事の温厚な表情のうちには、50年間少しも変わらぬ鉄血の流れていることを、われわれは知らねばならない。

少なくとも私は、古今東西のどのような偉人にも増して、大田昌秀知事を尊敬している。氏は、目に見える正義そのものである。正義を看過する悪魔の所業を、われわれは二度とくり返してはならない。(講談社文庫 初出誌 「週刊現代」1995年10月7日号より1996年10月12日号連載)

*小西注 1970年代までは、浅田さんが言うように「自衛官は全員反戦自衛官」と言える状況にもあったが、80年代以後、徐々に変質し、タモガミやヒゲ佐藤のような「戦争屋」が主流を占めるようになった。

*1972年の自衛隊の「沖縄派兵」に対し、私たちは沖縄での「自衛隊派兵反対=日本軍の再上陸反対」の運動に呼応して、逮捕投獄を覚悟して自衛隊内から決起したが(全員懲戒免職)、自衛隊はその後「沖縄宣撫工作」を成功させ、着々と自衛隊の強化を図った。その上に今や、南西重視戦略=沖縄重視戦略の下、自衛隊の本格的な増強・配備を行うおうとしている。これに反対する闘いは、安保法案=戦争法案の中心的課題である。

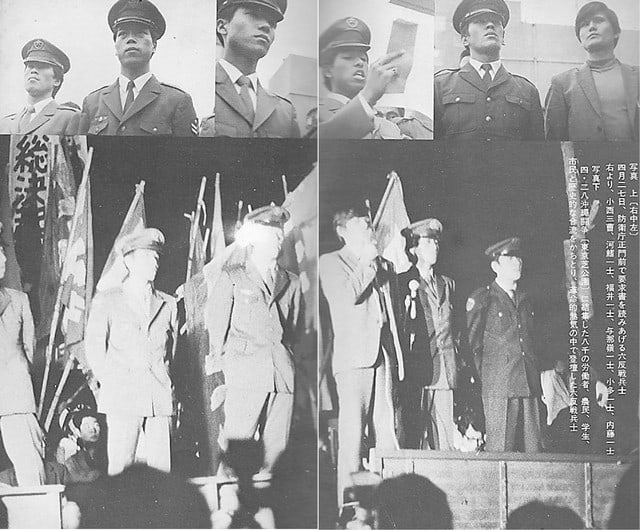

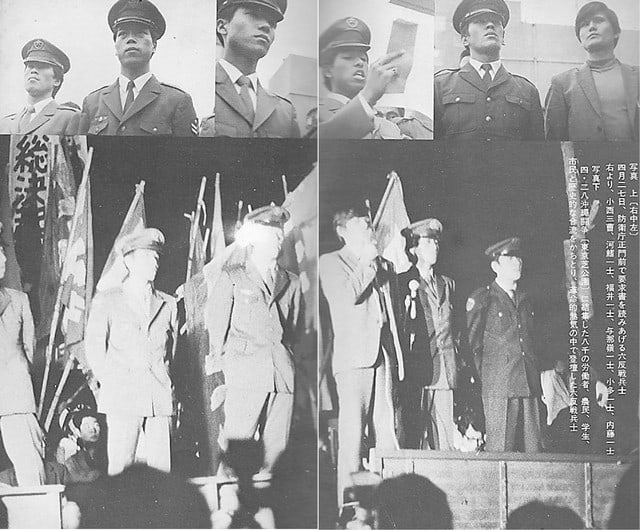

写真は、自衛隊の沖縄派兵に反対し、命令拒否権などの「自衛官の10項目の権利を要求」して起ち上がった「反戦6自衛官」(1972年4月27日。写真左の左から3人目が与那嶺1士、右端が筆者)

浅田次郎著『勇気凜々ルリの色 四十肩と恋愛・鉄血についてより抜粋/講談社文庫)より紹介

浅田さん曰く「私は四半世紀前のあのとき、なぜYの言わんとするところを真剣に聞かなかったのだろうと、今にして悔いている。耳に残るものが彼の主張ではなく、隊舎の非常階段で彼の吹いていたハモニカの音色だけであることを、深く恥じている。」

***************************************

「鉄血について」

先週に引き続き、沖縄について書こうと思う。

現在の沖縄をめぐる諸問題について、まず「沖縄戦」から語ろうとする私は、むしろ反動的であろう。昭和26年生まれという年齢からしても、物語を捏造する小説家という職業からしても、また自衛隊出身者という履歴からしても、沖縄戦を語る資格はないかもしれない。そうしたそしりを承知の上で、あえて再び書かせていただく。

私と沖縄との出会いは、昭和46年の春19歳のときであった。不良文学少年であった私はその年、なかば食いつめ、なかば三島事件の惑乱のうちに、陸上自衛隊に志願したのであった。

後期教育隊の隣のベッドに、Yという沖縄県出身の隊員がいた。無口で偏屈で、そのくせ妙に理屈っぽい男であった。年齢は私よりいくつか上であったと思う。物理的にも精神的にも極めて閉塞的な男の世界では、当然のごとくこうしたタイプは嫌われる。もっとも小説家になる予定のまま自衛隊に入った私は、おそらく彼に輪をかけた偏屈者であったはずであるが。

彼がどういう経緯で入隊したのかは知らない。高度成長まっただなかの、しかも学生運動もベトナム戦争もたけなわのあのころ、自衛隊に入隊するなどとはほとんど狂気の沙汰であり、したがっておたがいの「事情」を詮索することは一種のタブーであった。「沖縄を独立国家にする」と、Yは言っていた。なぜかと訊ねると、「君にはわからん」と答えた。市ヶ谷駐屯地の西のはずれにある隊舎の非常階段で、ただれ落ちる夕日を見つめながら、Yは言葉のかわりにハモニカを吹いた。

やがて私たちは同じ連隊に配属されたが、生活の単位である中隊は別であったので、自然と交誼は絶えた。いちど外出先でバッタリと出会い、喫茶店に入ったことがある。神保町の古本屋街で、しかも戦史書専門の書店の棚の前で出くわしたのである。貴重な外出時間を費やすにはたいそう場違いであったから、何となくおたがいの正体を見てしまったような、ふしぎな気分であった。

いまふと書斎を見渡して、そのとき買った本は何であったかと考えた。コーヒーを飲みながらおたがいが購入した書物を見せ合い、内容を論じ合った記憶がある。だとすると沖縄戦に関する私の蔵書のうちの最も古いものであろうから、防衛庁戦史室の編纂になる戦史叢書か、八原博通著の「沖縄決戦」、もしくは大田昌秀現知事の著書のうちの何かであったろうと思う。

いずれにしろはっきりと記憶に残るのは、私が沖縄戦に興味を持っていると知ったYの、熱っぽい表情と弁舌である。彼は私が同志であるかのように語り、私はそういうつもりではないと抗い、しまいには論争になって別れた。内容は記憶にないが、たぶん彼は相当に過激な主張をし、私はそれを忌避したのだと思う。 Yはその後ほどなく、外部の反戦活動家と結びつき、防衛庁の正門前で制服姿のまま抗議文を読み上げて懲戒免職となった。以後の消息は知らない。

事件の後、私も連隊の情報幹部に呼び出されて訊問を受けたが、教育隊で語り合ったことや神保町の喫茶店で論じ合ったことについては、何も口にしなかった。関りを避けたわけではない。彼の純粋な人となりを知る私にとってYが自衛隊からあしざまに言われるほど罪深い人間であったとは、どうしても思えなかったからである。

ウェスト・ポイントに留学していたというエリートの情報将校は部隊の名物で、いつもこれ見よがしのグリーン・ベレーをかぶり、レイバンのサングラスをかけていた。こんなやつにYが罵られるいわれはないと思った。訊問の途中で「反戦自衛官」という言葉がさかんに彼の口から出たので、「Yは反戦自衛官ですが、それを言うなら自分も反戦自衛官です。自衛官は全員反戦自衛官ではないのですか」、と言ってやった。以来私は、この幹部にだけはどこですれちがってもことごとく欠礼をした。もし咎められたらたちどころに言い返してやろうと考えていたが、幸か不幸かその機会はなかった。安保の是非は別としても、私は自衛官の名誉と日本男子の矜りにかけて、グリーン・ベレーに敬礼をする理由を持たなかった。(中略)

私は四半世紀前のあのとき、なぜYの言わんとするところを真剣に聞かなかったのだろうと、今にして悔いている。耳に残るものが彼の主張ではなく、隊舎の非常階段で彼の吹いていたハモニカの音色だけであることを、深く恥じている。

この先も、生涯の悔いとして残ると思う。正当な主張を誰にも聞いてもらえなかったYは、ハモニカのメロディにやり場のない怒りと悲しみをたくするほかはなかったのであろう。 県知事の温厚な表情のうちには、50年間少しも変わらぬ鉄血の流れていることを、われわれは知らねばならない。

少なくとも私は、古今東西のどのような偉人にも増して、大田昌秀知事を尊敬している。氏は、目に見える正義そのものである。正義を看過する悪魔の所業を、われわれは二度とくり返してはならない。(講談社文庫 初出誌 「週刊現代」1995年10月7日号より1996年10月12日号連載)

*小西注 1970年代までは、浅田さんが言うように「自衛官は全員反戦自衛官」と言える状況にもあったが、80年代以後、徐々に変質し、タモガミやヒゲ佐藤のような「戦争屋」が主流を占めるようになった。

*1972年の自衛隊の「沖縄派兵」に対し、私たちは沖縄での「自衛隊派兵反対=日本軍の再上陸反対」の運動に呼応して、逮捕投獄を覚悟して自衛隊内から決起したが(全員懲戒免職)、自衛隊はその後「沖縄宣撫工作」を成功させ、着々と自衛隊の強化を図った。その上に今や、南西重視戦略=沖縄重視戦略の下、自衛隊の本格的な増強・配備を行うおうとしている。これに反対する闘いは、安保法案=戦争法案の中心的課題である。

写真は、自衛隊の沖縄派兵に反対し、命令拒否権などの「自衛官の10項目の権利を要求」して起ち上がった「反戦6自衛官」(1972年4月27日。写真左の左から3人目が与那嶺1士、右端が筆者)