『坊っちゃん』が佐幕派への挽歌であるという読解は,何人かの論者がいろいろな場面で指摘していることです。僕はそのひとつの例として,石原千秋の『漱石と三人の読者』という書籍をあげましたので,これについて若干の説明をしておきます。

これは2004年10月に講談社現代新書より発売されたもの。おそらく現在でも入手は可能でしょう。新書ですからそれほど分量は多くなく,時間をかけずに読了できるものだと思います。

題名が奇妙に感じられるかもしれませんが,そこには意味があります。漱石は自身の小説の読者というのを予め想定していて,それぞれの読者に合わせて執筆しているのではないかという観点から,この論説は書かれているのです。三人というのは人数のことを意味しているのではありません。みっつのタイプという意味です。

このタイプというのが各々の小説によってやや異なってくるのですが,基本的な想定は次のようなものです。ひとり目は,漱石が顔を知っている読者です。漱石は何人かの門下生をもっていますが,たとえばそうした門下生はこのタイプに該当します。これを僕は同時代の超エリートとといっておきます。実際に顔を知っているかどうかよりも,東京帝国大学の学生とか卒業生などは,ここに入るべきだからです。次に,朝日新聞の社員として小説を書いた漱石にとって,朝日新聞の読者というのはふたり目に該当します。明治時代の新聞というのはだれでも読むというものではありませんでした。なのでこれはそれなりのエリートだと僕はいっておきます。3人目は,朝日新聞を読むことを夢見るような読者です。これをここでは庶民といっておくことにしましょう。

漱石の小説には,超エリートには理解できるけれどもそれ以外には理解できないというようなテクストが含まれていると石原はみています。しかしその理解というのは正しい理解ということであり,小説自体は別の仕方で読解できるので,だれであっても理解できるようになっているのです。そうした例についてはいずれ紹介することにします。

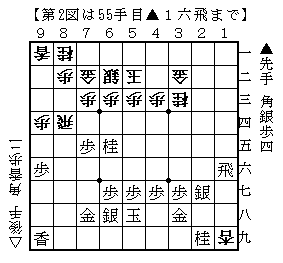

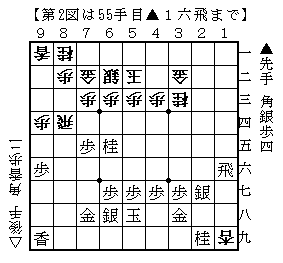

第1図の時点で第2図まで読みを進めた青野が,そこで自分が有利であると判断し,それ以上は読みを進めなかったのは,第2図まで進めば自身が駒を得することができると判断したからです。この限りでは青野の左脳すなわち第二種の認識cognitio secundi generisは,第1図から駒を得することを追究していたのであり,☗1七桂を最善と判断した第三種の認識cognitio tertii generisとは,異なった真理veritasを追究していたということになります。しかし青野自身が,まさに自分自身が指しているこの将棋に勝つということを追究していたとすれば,青野の左脳すなわち第二種の認識は,第2図まで読んだ後,さらにその後の読みを欠いていたというべきでしょう。つまりこの観点からは,右脳すなわち第三種の認識とは異なった真理を追究していたというより,思考の不足ないしは欠如があったというべきです。そしてこうした不足や欠如が生じてしまうのは,青野の知性intellectusが有限finitumであるからなのです。他面からいえば,もしも青野の知性が無限知性intellectus infinitusであるとしたら,こうした思考の不足や欠如は生じません。いい換えれば第2図は駒を得することができるけれども,局面の全体からいえば,自身の方が不利であると認識に至ったのです。

青野は現実的に存在する人間なのであって,その人間の知性が無限知性であると仮定することは無意味です。一方,現実的に存在する人間の知性が,有限であるということに注目すれば,上述したような思考の不足あるいは欠如というのはどうしても生じてしまうことだということも分かるでしょう。もちろんこのことは,将棋の指し手を考えるときだけでなく,第二種の認識で推論を行うときには常に生じ得るのです。このために,第三種の認識で認識したことを第二種の認識で確証しようとするとき,それとは異なった結論が出てしまうことがあります。そしてそのときその知性は,第二種の認識と第三種の認識が対決していると感じることがあるのです。これが人間の知性が有限であるがゆえに,第二種の認識と第三種の認識,左脳と右脳が対決していると感じる理由です。

『麻雀 理論と直感力の使い方』および『勝負の視点』に関連する論考はこれで終了です。明日から日記に戻ります。

これは2004年10月に講談社現代新書より発売されたもの。おそらく現在でも入手は可能でしょう。新書ですからそれほど分量は多くなく,時間をかけずに読了できるものだと思います。

題名が奇妙に感じられるかもしれませんが,そこには意味があります。漱石は自身の小説の読者というのを予め想定していて,それぞれの読者に合わせて執筆しているのではないかという観点から,この論説は書かれているのです。三人というのは人数のことを意味しているのではありません。みっつのタイプという意味です。

このタイプというのが各々の小説によってやや異なってくるのですが,基本的な想定は次のようなものです。ひとり目は,漱石が顔を知っている読者です。漱石は何人かの門下生をもっていますが,たとえばそうした門下生はこのタイプに該当します。これを僕は同時代の超エリートとといっておきます。実際に顔を知っているかどうかよりも,東京帝国大学の学生とか卒業生などは,ここに入るべきだからです。次に,朝日新聞の社員として小説を書いた漱石にとって,朝日新聞の読者というのはふたり目に該当します。明治時代の新聞というのはだれでも読むというものではありませんでした。なのでこれはそれなりのエリートだと僕はいっておきます。3人目は,朝日新聞を読むことを夢見るような読者です。これをここでは庶民といっておくことにしましょう。

漱石の小説には,超エリートには理解できるけれどもそれ以外には理解できないというようなテクストが含まれていると石原はみています。しかしその理解というのは正しい理解ということであり,小説自体は別の仕方で読解できるので,だれであっても理解できるようになっているのです。そうした例についてはいずれ紹介することにします。

第1図の時点で第2図まで読みを進めた青野が,そこで自分が有利であると判断し,それ以上は読みを進めなかったのは,第2図まで進めば自身が駒を得することができると判断したからです。この限りでは青野の左脳すなわち第二種の認識cognitio secundi generisは,第1図から駒を得することを追究していたのであり,☗1七桂を最善と判断した第三種の認識cognitio tertii generisとは,異なった真理veritasを追究していたということになります。しかし青野自身が,まさに自分自身が指しているこの将棋に勝つということを追究していたとすれば,青野の左脳すなわち第二種の認識は,第2図まで読んだ後,さらにその後の読みを欠いていたというべきでしょう。つまりこの観点からは,右脳すなわち第三種の認識とは異なった真理を追究していたというより,思考の不足ないしは欠如があったというべきです。そしてこうした不足や欠如が生じてしまうのは,青野の知性intellectusが有限finitumであるからなのです。他面からいえば,もしも青野の知性が無限知性intellectus infinitusであるとしたら,こうした思考の不足や欠如は生じません。いい換えれば第2図は駒を得することができるけれども,局面の全体からいえば,自身の方が不利であると認識に至ったのです。

青野は現実的に存在する人間なのであって,その人間の知性が無限知性であると仮定することは無意味です。一方,現実的に存在する人間の知性が,有限であるということに注目すれば,上述したような思考の不足あるいは欠如というのはどうしても生じてしまうことだということも分かるでしょう。もちろんこのことは,将棋の指し手を考えるときだけでなく,第二種の認識で推論を行うときには常に生じ得るのです。このために,第三種の認識で認識したことを第二種の認識で確証しようとするとき,それとは異なった結論が出てしまうことがあります。そしてそのときその知性は,第二種の認識と第三種の認識が対決していると感じることがあるのです。これが人間の知性が有限であるがゆえに,第二種の認識と第三種の認識,左脳と右脳が対決していると感じる理由です。

『麻雀 理論と直感力の使い方』および『勝負の視点』に関連する論考はこれで終了です。明日から日記に戻ります。