3月29日「番所(ばんどこ)庭園」に行ってきました。和歌山市雑賀崎番所の鼻(さいか

ざき ばんどこのはな)JR和歌山駅より和歌山バスに乗り「雑賀崎遊園」バス停下車歩いて

15分ほどです。

10:50 バス停に着きました。 今月2度目の和歌山です。交通費ハンパない。(^^♪

今月は2度もICOCAをチャージしてやったぜ。ワイルドだろ~。 !(^^)!

右の道ね。下のパネルではこの道も前回歩いた府道151号線(海岸通り)です。

♬ 夜明けの海が悲しいことをあなたから教えられた海岸通り あなたの言うとおり妹のまま

でいたほうがよかったのかもしれない。♫ アンコールにお応えしました。 (^^♪

同じバスに乗り合わせたグループの方たちです。聞こえたお話によると「これから灯台に

いってそれから日本のアマルフィと云われる雑賀崎の港へ~」行くそうです。

こちらは「雑賀崎港」と番所庭園をはさんで反対側にある「和歌山下津(しもつ)港」

MAPによるとコスモ石油の石油タンクらしいです。 紀伊国屋文左衛門が江戸に蜜柑を運

んだ説の船出の地とされているとか。 (^^♪

そうなのね。因みに海抜は近隣の海面を0mとして、標高は東京湾の平均海面を0mとして

高さを表しています。その東京湾の平均海面というは「日本水準原点」から決めているそ

うですがややこしいので説明はここで打ち切りということで。 (^^♪

桜が咲いています。さすが和歌山、もうじき満開みたいね。

「雑賀崎台場遺跡」

江戸時代末期に紀州藩が設置した砲台跡です。「紀伊水道」を望む「トンガの鼻」と呼ば

れる岬に築かれています。先に行けそうですが、やばそうなのでやめときます。 (^^♪

こちらは「下津港」と反対側の「日本のアマルフィ」と呼ばれている「雑賀崎港」です。

「奥和歌大橋」が見えています。平成3年(1991)10月完成、全長165mの斜張橋(しゃ

ちょうきょう)です。斜張橋とは塔から張ったケーブルを橋桁に直接つなぎ支える構造

だそうで。 (^^♪

「アマルフィ」とはイタリアのソレント半島南岸の小さな港から断崖上に形成されている

街のことです。この建物を港から見上げると「アマルフィ」に見えるのね。 (^^)/

漁船並んでます。漁港の風景です。

階段の方へ行くと灯台ね。右折れと。

ここからね。

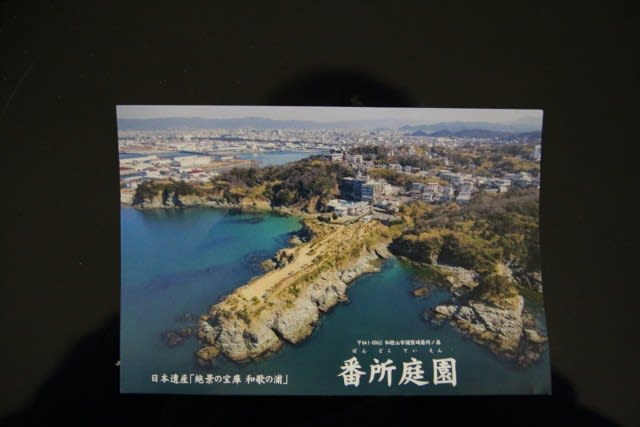

「番所庭園」の有るここは、地図にも出ている様に「番所の鼻」と言い、平坦に海に長く

突き出た紀州藩は海の防備見張りのため、遠見番所を設けました。藩領の長い海岸線十数

ヶ所に番所がありましたが、ここはその中で和歌山城に最も近い場所として、狼烟場と共

に重要な場所でした。~HPより なるほど。

では中へ。「吹上有限会社」という民間会社の経営か管理らしいですが、詳しいことはわ

かりませんでした。

「ロケの聖地」みたいね。「水戸黄門」「科捜研の女」「吉田類の酒場放浪記」などなど。

廃線となった和歌山市電の軌道の敷石が589枚使われているそうです。これがそうかな。

松、きれいに剪定されている。 (^^♪

み熊野の 浦の濱木綿(はまゆう) 百重(ももえ)なす 心は思えど 直(ただ)に逢わぬかも

柿本人麿(万葉集 巻四ー四九六) かんたんに逢えなかったのね。 (^^♪

置いてある石は紀州青石(緑泥片岩)、岬のある岩盤も紀州青石で構成されているとか。

昭和40年(1965)7月 開園 滋野左右吉 築庭。 滋野氏は和歌山県の医師だった人で

1917年に整備を開始して1965年の開園にいたったそうです。

芝生が見えます。

面積約15000㎡、殆ど360度海に囲まれた芝生と青石の庭園です。

ロケしはったのね。「三屋清左衛門残日録」このドラマおっちゃん好きです。北大路欣也

さんはもちろんかっこいいですが、息子のお嫁さん役の優香さんが可愛い。 (^^♪

よく整備されているきれいな庭園です。食事設備はないですがお弁当を持ち込んでの園内

での食事は可能だそうです。ゴミ箱はないのでゴミは持って帰ってね。 (^^♪

下にいけるのね。

紀州青石やね。 表面が青い。 (^^)/

「住友大阪セメント」さんの船です。 岩礁がいい色やね。 (^^♪

透きとおってる。 きれい。 (^^♪

左の山の上に突き出ているのが「雑賀崎灯台」です。

昭和35年(1960)初点灯。塔高14m、単閃発光 毎8秒に一閃光、光度75000カンデラ、

光達距離34㎞。令和元年8月27日に灯台展望広場がオープンし夕日の観える観光名所と

なっています。(^^♪

「バーベキューエリア」 予約制です。今日は誰もいない。まだ寒いもんね。それに風が

吹いたらお肉が飛んでいくもんね。 (^^♪

あの広告塔は庭園入口に隣接している温泉旅館「双子島荘(ふたごじまそう)」さんです。

ベンチに座ってと。

先端へと。

この先ですが、やばそうなので行くのやめました。 !(^^)!

紀の国の 狭日鹿(さひか)の浦に 出で見れば 海人(あま)の燈火 波の間ゆ見ゆ

藤原卿(万葉集 巻七ー一一九四)

あれは大島(男島)です。

鷹さんですかね。

ここは「釣り場」、チヌとかタイとか釣れるそうです。 (^^♪

タイが泳いでるの見えそうね。 (^^♪

いい風景。 (^^♪

「明日が見えますか?」 見えまへんなぁ (^^♪

岬にて 潮の匂いの 春の芝 (^^)/~~~

3月22日「二条城」に行ってきました。 京都市中京区二条通堀川西入二条城町 京都市営

地下鉄東西線「二条城前」下車、歩いてすぐです。

09:30 駅に着きました。いつも思うのですが英語表記は「Nijo-jo Castle」これを日本語

に訳し直すと「二条城 城」になると思うんですね。それでさらに「前」をつけると「front

of Nijo-jo」がいいのではないかと常々思っている今日この頃です。 (^^♪

1番出口より出てきました。前は府道37号線(押小路通り)、見えている櫓は「東南隅櫓

(とうなんすみやぐら)」です。

信号を渡ってと。 外掘、かっこいい。 (^^♪

外周約2㎞、東西約600m、南北約400m 総面積275000㎡。広い 大きい でかい。 !(^^)!

「東大手門」へ。

チケット売り場並んでる。「最後尾」のことを「END OF LINE」て云うのね。

「東大手門」から入ります。

正式名称「元離宮(もとりきゅう)二条城」慶長6年(1601)徳川家康が京都御所の守護

と上洛した際の自らの宿泊所として築城しました。京都御所の裏鬼門(南西)に位置して

います。

「唐門」二の丸御殿の正門です。平成25年(2013年)修復工事完了。人が多すぎて門だけ

を引きで撮れましぇん。 (^^♪

きれいね。 ここまで人は登ってこない。 (^^)/

インバウンドの団体さん次々に来はります。城の入口からここまで日本語を聞いていない。

おっちゃん日本人として孤独を味わっております。 日本の方いませんか~ (^^♪

「二の丸御殿」東西から北西にかけて白書院、式台、大広間、六棟が空を飛ぶ雁の形「雁

行(がんこう)形」に並んでいます。 慶応3年(1867)旧暦10月13日に二の丸御殿の「大

広間」にて在京40藩の重臣を集めて意見を聞き,翌々15日に「大政奉還」が成立しました。

ブログ始めるはるか以前に拝観したことありますし、写真もNGなので本日はスルーでと。

「二の丸庭園」へ。本日は梅林を観にきました。それではぶらぶらと。 (^^♪

お昼間はいるの何年ぶりかな。イルミネーションのイベントには何年前に来ています。

「二の丸庭園」寛永3年(1626)作事奉行「小堀遠州(こぼり えんしゅう)」により改修

された「書院造り庭園」です。

「NAKED meets 二条城 桜」今年も開催されています。 (^^♪

池の中央に「蓬莱島」左右に「鶴亀の島」を配しているとか。どれがどれかわからん。(^^♪

「本丸庭園」から「本丸御殿」へ。 いいね。いい感じやね。 (^^♪

「天守閣跡」 手摺りついてるし、行ってみるか。 (^^♪

「天守閣跡」寛延3年(1750)落雷により焼失。その後は再建されることなく石垣だけが

残っています。伏見城から移築された五重六階の天守閣があったとか。

見晴らし良いですな。本丸御殿かな。

梅林が見下ろせます。香りがここまで上がってきております。 !(^^)!

大きな石垣だ。 (^^)/

「本丸御殿」明治26年(1893)御所の北東部にあった「桂宮(かつらのみや)御殿」を移築

したものです。

「祝 本丸御殿 公開」中であります。撮影NGなのでここもパス。 (^^)/

「西橋」より梅林を望む。 (^^♪

お濠ピンクです。いい感じです。(^^♪

梅林に来ました。 先程の天守閣跡が見えます。

ツグミさんがいる。 (^^♪

(^^♪

しだれ梅、見頃ですな。 (^^♪

130本の梅の苑であります。 (^^♪

「源平咲き分け」紅白が同じ木から咲いています。 (^^♪

いい香り。 (^^♪

いい俯瞰。 (^^)/

シンメトリー お濠も香る 城の梅 (^^)/~~~

3月15日「西来院(せいらいいん)」に行ってきました。京都市東山区大和大路(やまと

おおじ)通り 京阪本線「祇園四条駅」より歩いて10分ほどです。

09:45 駅に着きました。

いつもは6番出口の「南座」から地上に出るんですが、今日は長い通路を歩いて1番出口と

からと。ほんに長い。 (^^♪

地上へ。

「団栗通り(どんぐりどおり)」に出てきました。 いい名称やね。 (^^♪

すぐ横を見ると「宮川通(みやがわどおり)」です。 27軒のお茶屋さんが集まっている

花街はすぐそこです。いい道ではあ〜りませんか。「知らない横丁の角を曲がればそれは

もう旅です。」永六輔さんのお言葉です。そうね、いつもと違う道、旅やね。今日は曲が

りませんが。 行かへんのかい。 (^^)/

団栗通りを突き当たると「WINS京都」場外馬券売り場。すぐ裏は「祇園甲部歌舞練場

(ぎおんこうぶかぶれんじょう)」です。

「都をどり」は4月1日から。 (^^♪

本日は阪神競馬場で「阪神スプリングジャンプ GⅡ」の開催であります。 !(^^)!

左は「花見小路通り」帰り道での様子をお先にと。以前のブログでここは撮影禁止ですと

お伝えしたと思うんですが、間違っておりました。お詫びして訂正をと。 (^^♪

撮影禁止は花見小路通りを横切る何本かの私道の路地です。観光公害でダメになったよう

で。 因みに花見小路は公道です。

「弥生小路」のほか、「初音小路」「小袖小路」「松竹小路」「青柳小路」などなどが

チョメチョメです。 (^^♪

和服のおじょうさん。 (^^♪

こちらは「舞妓」さん。「だらりの帯」が舞妓さんで「たいこ帯」が芸妓さんです。舞妓

体験で着てはる思います。本職の舞妓さんや芸妓さんは、午前中からお仕事の着物を着て

道を歩きませんからね。 (^^♪

それでは「建仁寺」さんに「北門」からはいります。

「東山 建仁寺(とうざん けんにんじ)」建仁2年(1202)創建。開山「明菴栄西(みょう

あん えいさい)」開基「源頼家(よりいえ)」臨済宗建仁寺派の大本山です。

こちらは「法堂(はっとう)」建仁寺さんには5年ぶりです。

「西来院」は建仁寺の塔頭寺院です。 すぐ近くみたいね。

こちらやね。寺紋は「五七桐(ごしちきり)」

「西来院」建仁寺11世「蘭溪道隆(らんけい どうりゅう)」により応永年間(1394-1427)

に創建されたと伝わるお寺さんです。ご本尊は「地蔵菩薩」

2028年に「蘭溪道隆」750年遠忌を迎えるにあたって境内整備がすすめられ昨年の3月より

季節限定の特別公開が始められました。今回は1月10日~3月18日まで。ネットで見つけて

もうじき終わるやないかいとやって来た次第でございます。 (^^♪

玄関前庭園「九華青蓮(きゅうかしょうれん)」

いい感じで枯れちゃってるね。

「京の冬の旅」であります。 (^^)/

それでは「御本堂」へ。撮影は室内、庭園すべてOKですよ。と云うことで。 (^^)/

「中庭 天地 石器 円相」

石器に沈んでいるのは蘭溪禅師にちなんでおそらく「蘭の華」です。 (^^♪

アートですな。獅子と頭突きしてるのかな。

「峨眉乗雲(がびじょううん)」 蘭溪道隆禅師は中国四川省から寛元4年(1246)に弟子

とともに来日した渡来僧です。修行の地である「峨眉山」から三つの石を取りよせ配した

枯山水とか。

「中根庭園研究所」初代所長の「中根金作氏」が昭和41年、49歳の時に設立しました。

足立美術館・城南宮楽水苑・大阪万博日本庭園などなどを作庭、「昭和の小堀遠州」と云

われた造園家だそうです。すごい人なのね。 (^^♪

段々になっていて見応えのある石ですな。 (^^♪

床暖になってる。久方ぶりの公開なんで色々と修復しはったのね。!(^^)!

達磨さんもお庭見てるのかな。 (^^♪

冬の庭。 本殿室内へ。

中央は「俳句涅槃図(はいくねはんず)」画家の「木村英輝(ひでき)」さんと俳人の

「黛(まゆずみ)まどか」さんがコラボした作品です。縦2.4m 横3m きれいね。(^^♪

天井は、中国人アーティスト「陳漫(チェンマン)」氏が描いた「白龍図」、双龍ね。

横13m 縦6m でかい。 (^^)/

遠忌750年の記念事業の一環として様々なアート作品が奉納されました。

左右は「登龍門」。これも木村英輝さんの作品です。

阿吽の龍ね。 !(^^)!

ちょっと老け顔の龍ね。流し目ではないな。なんか横眼で睨んでる。 (^^♪

お釈迦さんの周りにはお弟子さんではなく色んな人がいます。向かって左から、「●チャッ

ク・ベリー」「ジョン・トラボルタ」「ジェームス・ディーン」「アインシュタイン」

「マリリン・モンロー」「オードリー・ヘップバーン」「聖徳太子」「ボブ・マーレー」

「●紫式部」「小野ヨーコ」「ジョン・レノン」「ベートベン」「ほんまにわからん!」

「マイケルジャクソン」「ブルーザー・ブロディ」

●は多分この人かなです。いくつあってるかな。(^^♪

満天の星 かたぶけて 雪うさぎ 綿虫の 置いてゆきたる 虚空かな

(黛 まどか)

蘭溪道隆禅師の像が安置してあります。お賽銭をと。 (^^♪

こちらは「達磨」さん。

眼がぎらり。 ちょっとこわい。 (^^♪

天に龍 駈けてまいると 地の仏 (^^)/~~~

3月8日「道明寺(どうみょうじ)天満宮」に行ってきました。大阪府藤井寺(ふじいでら)

市道明寺 近鉄南大阪線「道明寺駅」より歩いて5分ほどです。

09:20 駅に着きました。

駅前すぐ「道明寺天神通り商店街」を歩いていきます。約300mに30店舗が並ぶ参道商店

街です。

「大坂夏の陣 道明寺合戦」慶長20年(1615年)5月1日に発生した「道明寺合戦」のあっ

た地です。豊臣方の「後藤又兵衛」が討死しその後5月8日に大坂城が落城しました。

幟すぐ横は、昭和45年創業「味の大阪蒲鉾」のねり天の「味大」さんのお店です。

よろしくです。PayPay使えます。 (^^♪

詳しく書いてありますのでよろしくです。 (^^♪

商店街をぬけてと。

「神門」に着きました。九年ぶりです。「盆梅展開催中」であります。 (^^♪

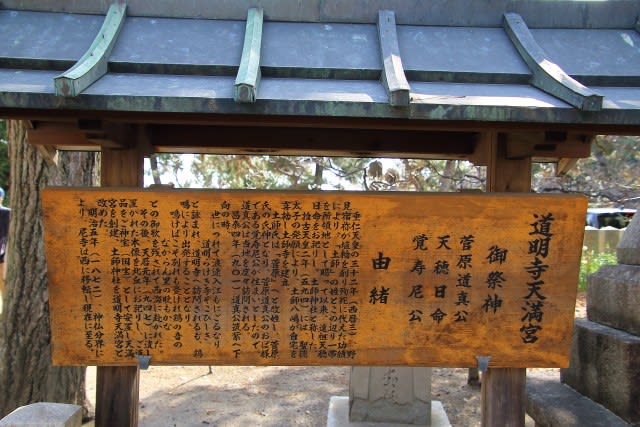

「道明寺天満宮」 垂仁天皇の三十二年(西暦三)、野見宿弥が埴輪を創り殉死に代えた

功績により、「土師(はじ)」の姓とこの辺り一帯を所領地として賜って以来、遠祖天穂

日命をお祀りし土師神社と称した。〜土師氏は「菅原」へと改姓し菅原氏の氏神となり〜

その後天暦元年(九四七)に~天満宮を創建、土師神社を道明寺天満宮と改めた。

端折りすぎたかな。 (^^♪

境内へ。

参道両側、梅見頃です。 (^^♪

大きな神社さんです。 (^^)/

「拝殿」へ。延享(えんきょう)2年(1745年)再建。御祭神は「菅原道真公」「天穂日命

(あめのほひのみこと)」「覚寿尼 (かくじゅに)公」覚寿尼は道真さんのおばさんです。

お賽銭をと。

狛犬さん。りっぱな尻尾。 (^^♪

盆梅も見頃ですな。例年、大阪で一番はやく見頃になる梅園です。 (^^♪

HPによると18日まで延長するそうです。 咲き始めがおそかったもんね。 (^^♪

三週続けて天神さんです。 お世話になります。 (^^♪

「撫で牛」長らく台座のみとなっていましたが、平成十四年、「御祭神千百年大祭」を

記念して復興されました。

撫で撫でしましたかな。 (^^♪

盆梅展へ。 いい彩、いい香り。 (^^♪

干支と梅。 (^^♪

御見事ですな。 !(^^)!

ここで帰りにおじゃました「道明寺」のご紹介を。 左へ100mすぐそばです。

「蓮土山(れんどさん)道明寺」創建年6世紀 開基「土師八嶋)(はじの やしま)真言宗

御室派。歌舞伎「菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)」の「道明寺の段」

にも出てくるお寺さんです。

お寺の横は「東高野街道」

いくつかある高野山への参詣道の一番東側にある、京都府八幡市から枚方・八尾・藤井寺

・河内長野と繋がる街道です。

元は神仏習合時代に土師神社(道明寺天満宮)に付属して建てられた寺院でしたが、明治

6年(1863年)神仏分離で西隣のこの地に移ってきました。

御本尊は「十一面観音像」 きれいで大きなお寺さんです。

しだれ梅。いいね、日本の心やね。詫び寂びやね。 (^^♪

「梅園」へ。 いちごみるく大福買って帰りました。 !(^^)!

りっぱな枝ぶり。 冬の落葉樹好きです。 (^^♪

「楷の木」別名 孔子の木。

「観梅橋」2008年 竣工。

欄干の高さに剪定してはるみたいね。 (^^♪

80種800本の梅園です。 (^^♪

擬宝珠を手前にしてと。 (^^♪

枝の形かっこいい。 いい彩、いい香り。 (^^♪

梅園を散策と。

青梅や 餓鬼大将が 肌ぬいで 暁や 鳥なき里の ほととぎす

二句とも 寛政7年(1795年)小林 一茶が33歳の時、西国行脚中に当宮で詠んだ句です。

書は「榊 獏山(さかき ばくざん)」さんだとか。

ウグイスやメジロさんはいないね。

それではパネルで。 (^^♪ で、梅園を出ました。

「さざれ石」

「和泉層礫岩(いずみそうれきがん)」九州東部から、淡路島南部そして関東へ横断する

大断層(中央構造線)その和泉層の河内長野で採れた礫岩なのね。「礫岩」とは小石が集

まってできた堆積岩です。 (^^♪

猿回し始まるみたい。

やる気なさそうね。 (^^♪

道明寺 どこから観ても 香る梅 (^^)/~~~

3月1日「和歌浦天満宮(わかうら てんまんぐう)」に行ってきました。和歌山市和歌浦西

南海電車「和歌山市駅」より和歌山バスに乗替え「和歌浦口」バス停下車、歩いて15分です。

09:50 バス停に着きました。わが家を出てから3時間弱、やっぱり和歌山は遠い。(^^♪

県道151号線(海岸通り)を歩いて行きます。 あなたが船をえらんだのは私への思いやり

だったのでしょうか 別れのテープは切れるものだとなぜ気づかなかったのでしょうか ♫

ちょっと口ずさんでみました。〜妹のままでいたほうが良かったのかもしれない ♬

「紀州東照宮」さんのおとなり。新和歌浦の港まで近いのね。

「紀州東照宮」元和7年(1621年)創建。家康公と十男の紀州藩初代藩主「徳川頼宜(より

のぶ)公」をお祀りしています。

ご本殿は「雑賀山(さいかやま)」を登るみたいね。 やめとこ。 (^^♪

「三つ葉葵」 !(^^)! 葵紋の元になった「双葉葵」は呼び名の通り葉が二枚で,三枚葉

は架空のものだとか。

すぐとなりに公園があります。

「和歌山市立 御手洗池(みたらいいけ)公園」 面積23000㎡。17世紀中頃は、和歌の浦の

入江がこの辺りまできていたそうです。

朱色の橋 シンメトリー (^^♪

おはようさんです。

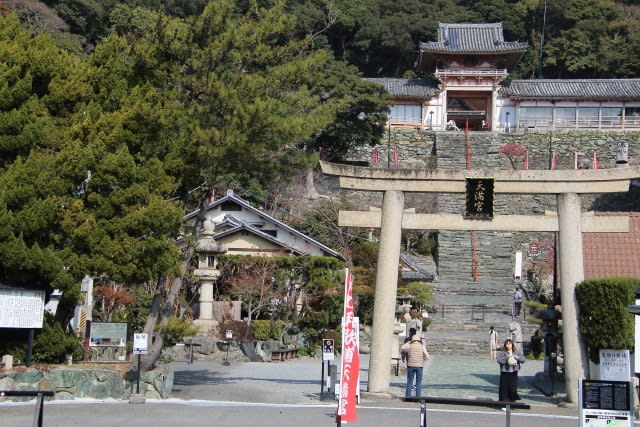

天満宮の楼門が見えました。遠目ですが石段かなりの急傾斜です。(^^♪

「和歌浦天満宮」康保(こうほ)年間(964〜968)に学問の神・菅原道真をまつって創建

し、関ヶ原の戦い(1600)後に紀州に入国した浅野幸長(あさの よしなが)が、慶長11年

(1606)に再興した。豪華に装飾された社殿は、後に江戸幕府の大棟梁(建築部門の総監

督)となった平内政信(ひらうち まさのぶ)がてがけた。〜 なるほど。

楼門から振り返ると、和歌の浦から紀伊水道まで一望できるそうです。

では境内へ。(^^♪

狛牛さんね。 近くでみてもかなり急傾斜ですな。上がれるかしら。 (^^♪

「白藤巳(呼称不明)大明神」昨年7月の巳の日にあたる19日、手水舎だった処に祠を建

て白蛇さんをお祀りしています。数年前から手水舎に白蛇が何度も現れたそうで、それや

ったら来年巳年やしお祀りしましょうということで祠を建てたそうです。わりかたシンプ

ルな動機ね。 (^^♪

見頃と云っていいかな。。五十段の石段にそって境内を含め約30本の梅林です。(^^♪

さすが南の地、紀州でございます。南部(みなべ)梅林は絶賛見頃中とか。 (^^♪

(^^♪

標高約93m 和歌浦天神山の中腹にご本殿があります。手摺りがあるしいってみるべ。(^^♪

左に分かれているのがゆるやかな石段です。

帰りはこちらのほうでと。

石は「紀州青石(きしゅう あおせき)」鉱物名「緑泥片岩(りょくでいへんがん)」美し

い外観のため庭石などとして使われている火山岩の一種です。左がゆるやかな方ね。(^^)/

傾斜角かなりきつい。 Oh my God! いざ出発 (^^)/

「楼門」この楼門は四本の太い丸柱をもち、一間一戸、入母屋造、本瓦葺、の建物である。

墨書によって慶長十(1605)年に再建されたことがわかっています。〜。

途中のせまい踊り場でびびりながら振り返ると、御手洗池公園は見えるけど、和歌の浦ま

では見えませんな。 きょうは曇りであります。 (^^♪

楼門、到着しました。 やっぱり曇り。 (^^♪

「和歌浦天満宮の風景から見る歴史」

字が小さい、疲れる、読む気、起きない。スルーでと。 すんましぇん。 (^^♪

「唐門」拝殿になるのかな。

梅もいい感じ。 いい香りです。

こじんまりしたお宮さんです。

「お守り授与所」

きれいなお守りです。

「絵馬納め所」デザインは道真公ね。

おひなさん仕様かな。

「鷽鳥(うそどり)」

前回の「綱敷天満宮」でフクロウかなと紹介しましたが、「鷽鳥」というのね。御由緒も

ちゃんとある。浅学菲才、おっちゃん間違っていました。 すんまそん。 (^^♪

ここにも鷽鳥 !(^^)!

「多賀神社 本殿」

こちらはお稲荷さんです。

向かって右「紀土(きっど)」平和酒造株式会社。左、「紀伊国屋文左衛門」BC酒造株式

会社。 どちらも和歌山の酒蔵さんです。

「鷽鳥」 !(^^)!

「筆塚」りっぱね。 (^^)/

上はなんやろ。 下はお便所ね。(^^♪

徒歩3分やけど、手摺りないからやめとこ。 (^^♪

宮司さんお出かけですかね。 (^^♪

青石を ふり向く先は 梅見頃 (^^)/~~~