あもとっと制作 【漫才解説】ずんだもんと学ぶ「ブラック企業」

公立学校では教員不足だそうだ。なんでも、不足数は全国の小中高全部で2500人ほどに及ぶのだと言う。危機的な状況だ、と教育行政関係者は言っていて、さる8月28日に、中央教育審議会初等中等教育分科会質の高い教師の確保特別部会が、学校における働き方改革に係る緊急提言を出している。その冒頭にはこうある。

「教育は人なり」と言われるように、学校教育の成否は教師にかかっている。

教師は、子供たちの人生に大きな影響を与え、子供たちの成長を直接感じることができる素晴らしい職業であり、教師や友人との学校生活は、卒業後も子供たちの心の中に残り続けるものである。そして、これまで、我が国の学校教育が世界に誇るべき成果を上げることができたのは、高い専門性と使命感を有する教師の献身的な取組によるものであることは言うまでもない。

他方で、子供たちが抱える困難が多様化・複雑化するとともに、保護者や地域の学校や教師に対する期待が高まっていることなどから、結果として業務が積み上がり、教師を取り巻く環境は、我が国の未来を左右しかねない危機的状況にあると言っても過言ではない。

「我が国の学校教育が世界に誇るべき成果を上げることができた」とは、「言うまでもない」ことであるせいか、あまり聞かないようだが、あとは結局いつもの伝だな、としか思えない。公教育を語ろうとすると、半ば必然的にそうなってしまう見えない仕組みがあるのだ。それが「危機的状況」の改善を困難にしている。今回はそれをできるだけ明らかにしてみたい。

まず、「素晴らしい職業」「使命感」など、精神論に属する言葉を、雇用者側が使うのは控えるべきだ。それはすぐに、「献身的な取組」というような同じく精神論的な言葉を呼び込み、「献身的」であるのが当然だ、なる通念を生む。ここまで言えば勘のいい人にはわかってもらえたと思うが、献身的なのが当たり前の仕事を軽減しようとしたら、どうしても矛盾が出てきてしまう。

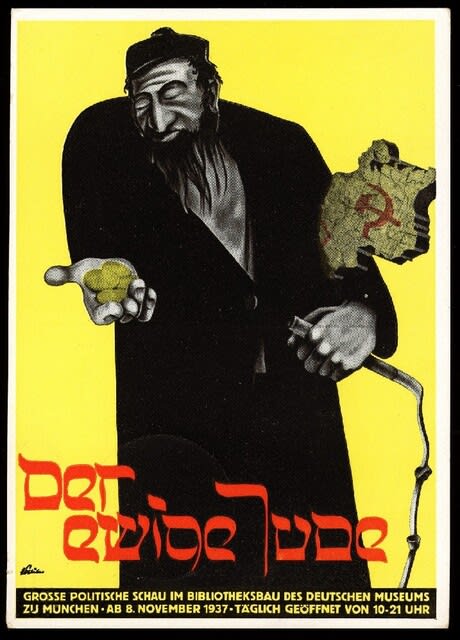

もっとも、「夢」だの「やりがい」だのと上から言われるのはブラック企業の特徴だと、一般に認識されるようになったのは、わりあいと最近のことである。労働者がどんな夢を持とうと、やりがいを感じようと、それに対価が支払われるわけではない。給与はあくまで、労働に対して支払われるものであるのに。

特に教育の世界は昔から精神論が重んじられている。何しろ、「卒業後も子供たちの心の中に残り続ける」ことこそ何よりの報酬だ、そのための骨身を惜しむのはまちがっている、なんぞというお説教が平気で罷り通る世界なのだ。それに、労働の対価、と言っても、仕事の「質」の部分はなかなか掴みづらい、という難点もある。どういう人がよい教師と言えるか、必ずしもはっきりしないので、業績評価は容易ではないのだ。これらが複合的に絡み合って、教師の仕事はブラック化しやすくなっている。

具体的に述べる前に、客観性を担保するために、公共の調査による数値をやや詳しく見ておこう。まず、『「教師不足」に関する実態調査』(令和4年1月)のうち「教師不足の要因 (1)見込み数以上の必要教師数の増加」。調査時期からすると、2年近く前の数値になるが、今もそれほど変わらないだろう。

文科省が各都道府県+指定都市などの教育委員会合計68に、認識している教員不足の原因を尋ねたアンケートで、多数が「よくあてはまる」と回答したトップ3とその回答数は、① 産休・育休取得者数が見込みより増加24、② 特別支援学級数が見込みより増加17、③ 病休者数が見込みより増加16。

④ 採用辞退者数の増加(以下略)は5だから、③までが日本全国の主要な問題と言ってよい。因みに、これに「かなりあてはまる」の回答を加えると、①53②47③49で、7割以上の教委がこの問題を抱えていることがわかる。

このうち①は、令和になる少し前から急増した、男性教職員の育休取得による。公務員は子どもの誕生後3年間取得可能で、最初の1年は給与の半分の手当が出る。地方によって温度差はあるが、男女共同参画社会推進とやらで、わざわざ推進した結果がこうなったのだから、困るといったところで、それまでにちゃんと対策を考えておかなかったのが悪いんじゃないか、と言われて終わりである。

②は、精神医学の発達、というより浸透の結果、PDD(広汎性発達障害)とかADHD(多動性障害)とかいう診断名がつく子どもが非常に増えた。そのため、多くの小中学校に、発達障害とされた子どものための支援学級が増えたのだった。特別な時間割で、だいたい一クラス十人以下の生徒数で作られる。学年は混成で編成されるのが普通だが、それでも学校全体ではクラス数が増えるのだから、そのための教員が必要になる。

この功罪はある。昔なら、ちょっと変わった子とか、落ち着きのない子、と言われるだけだった子どもが、特別視される。しかし、普通クラスで不登校に陥りそうになった子が、こちらでは登校できた例もある。きめ細かい対応、と言ってもいいのだが、そのための教員数が補充されないのであれば、その学校に元からいる教員が分担して負担するしかない。現状そうなっている学校も多い。

③は「かなりあてはまる」まで含めれば堂々の(?)第二位になっている。病気の内訳はよくわからないが、昨年度は精神疾患で休職した公立学校の教員数が、過去最多の5897人(全体の0.64%)に及んだというニュースがある。ただし、厚生労働省の「令和4年労働安全衛生調査(実態調査)」の調査結果によると、メンタルヘルス問題が原因で「連続1か月以上休業した労働者」は0.6%、「退職した労働者」は0.2%だから、調査方法の違いその他があって単純な比較はできないものの、ざっと見て教職員のメンタルヘルス問題による休職者が他業種に比べて飛び抜けて高い、とは言えないようだ。

もちろん、だからいい、というものではない。身体の不調で休職した教職員が以前より増えた、という話は全くないのだから、これも教員不足の主因の一つだと言うなら、学校の精神衛生状態(それが他の仕事場の問題と連動していてもいなくても)がどうなっているのか、考えるしかない。

ところで、文科省の調査には、続きとして「教師不足の要因(2)臨時的任用教員のなり手不足」があった。実はこれが問題を深刻化している。育児休暇や病欠は、いつかは復帰するのが前提だから、そのために正式な教諭を採用するわけにはいかない。いわばつなぎとして、一年契約の講師が使われる。その講師は、教員免許を持っていることは最低条件で、たいていは教員採用試験に合格しなかった若者や、教員を定年退職した年配者がなり、原則として講師登録名簿登録者が選ばれる。その登録者自体が最近減っている、というのである。それで講師が見つからなかった場合には、その負担は正規職員が負うしかない。

教師という職業の魅力が一般に乏しくなっていると考えるべきであろう。講師の希望者数のみならず、教員採用試験の志望者も減っているのだから。令和5年度の公立学校の受験者数は40,636人で、前年度に比較して2,812人減少。倍率は全国平均で3.7倍、これも前年度の3.8倍より減少している(東京学芸大学総合教育政策局教育人材政策課『教員採用倍率の低下と「教師不足」等について』)。そして、合格者の中から、前述「教師不足の要因 (1)」中の④採用辞退者、つまり試験にはパスしたが、教壇には立たない人が引かれる。

これに対処する「働き方改革」の一環として、学校の業務軽減も図られた。その成果は文科省の『教員勤務実態調査(令和4年度)【速報値】』にまとめられている。管理職ではない教諭の、週当たりの在校等時間(出張なども含めた勤務時間)を前回調査の平成28年度と比較すると、小学校で57時間29分→52時間47分、中学校で63時間20分→57時間24分と、確かに減ってはいる。それでも、一般の法定労働時間1日8時間、週40時間を基にしても、小学校教諭で12時間半近く、中学校教諭は17時間半近く超過勤務をしていることになる。過労死の認定基準とされる月80時間、週20時間の超過労働時間はかろうじて下回っているようだが、この数値は平均だから、このラインを軽く超えている教員も1,2割はいることだろう。

繰り返すが、教師の仕事を減らすのは難しい。献身的であるのが当たり前の立場であって、しかも、教師自身がそれを疑問視するのはタブーになっている、と言っても過言ではないのだから。

例えば歌人にして仙台市の高校教師だった佐藤通雅氏は、小浜逸郎氏との昭和60年の対談(『別冊宝島47』)で、「教師自ら自分たちのやっていることは無力なんだと言うことはタブーだった。それがタブーでなくなったのはつい最近なんですね」と言っている。

そうなのだが、微調整を加える必要はあるだろう。例えば授業内容を一教室のすべての生徒に完全に理解させるということ。それは不可能である。ただし、教師によっても、授業のやり方によっても、生徒の理解度に相当の差が出ることは否定できない。その意味で、教師の仕事は無力とは言えないし、よい授業ができるように工夫することは義務だと言って差しつかえない。しかしそもそも、まず生徒全員に授業内容に興味を持たせようとすることからして容易ではない。教師ではなくても、自分の学生時代、いつも教師の説明や教室内の学習活動にちゃんと集中できていたか、虚心に振り返ればわかるはずだ。

もっとも、生徒全員にテストで100点を取らせることができる、と言う小学校教師もいたが、それは、嘘をついているのでなければ、一番理解の遅い子に合わせた問題を出す、ということであって、平均以上の学力の子には無駄な時間を強いていることになる。しかも、いつまでもゴマかせるものではない。もし全員が本当に同じ学力を身につけたなら、そのクラスの生徒が同じ私立中学を受験したら全員合格しなければならないはずだが、そんなことはないのだから。

だから、こんな無意味なことをやったり言ったりする教師が減ったことを「タブーではなくなった」と佐藤氏は言ったのだろう。けれど、「教師自ら…言うこと」は現在でもタブーではないか。「どんなに一所懸命授業をしても、どうしても理解できない生徒は出てきてしまう。これは仕方ないことです」と、教師が言ったとしたら、あなたはすんなり「そりゃ当たり前だ」と認めますか?

私が直接知る限り、そういう大人はいなかった。現実は誰でも知っている。それでも、ではなくて、だからこそ、教師が「それでいい」なんて認めるのは問題だ。できなくても、どこまでも理想(か?)を求めて努力すべきなんだ、できないのは、生徒の側に原因があるのではなく、自分の力量不足のせいだ、とひたすら反省すべきなんだ、という意味の言葉を、何度聞いたろうか。

昔はそれでも特に問題がなかったのは、世間一般に、理想、ではなくタテマエはそれとして、実態は別にあり、タテマエ通りにはできないからって、個人としての教師を責めるなんて酷だ、という健全な大人の常識が今よりはまだしも働いたからだ。それが少なくなったのは、公平に言って、世間一般より、学校内部、及び教育行政やそこに採用されている教育学からの声が大きかったせいだと言わざるを得ない。

特に後者は、これまで何回も言ってきたように、教育現場の実際の改善より、教育の「理想像」を守ることを至上命題にしている。だから教師が「~はできません」と言うのを決して認めず、言うこと自体が怠慢でしかない、とする。教師の中にも、同僚にマウントをとりたくて、「それはお前の指導力不足だ」などと直接間接に圧力をかける者が出てくる。

最後にモンスター・ペアレンツが、タテマエを全面的な盾にとって、その通りにはできない教師を責める。「保護者や地域の学校や教師に対する期待が高まっ」た、とは、具体的にはそういうことだ。そして、高圧的教師とモンペが、自分たちを棚に上げる技術だけは、まことにすばらしいものだ。

かくて、一番割を食うのは、小心で真面目な教師である。彼らは、できないことは依然としてできないが、せめて、必死でやろうとしているという姿勢だけは、学校の内外に示さなければならない、と励むようになる。すると、一度やり始めたことは簡単にはにやめられない。

こんなに宿題を出す必要はない、と思っても、出さないで生徒の成績が下がったりしたら、その原因は実ははっきりしていなくても、きっと宿題を減らしたせいだ、これは教師の手抜きだ、と言われるだろう。まして現在は、毎年デジタルで人事考課(業績評価)がなされている。どうしてそんな危険なまねができるものか。

こういうところに、上から教育改革のお達しが来る。行政職は、教員よりは偉いが、文科省にしても、行政全体の中でそれほど立場が強いわけではない。改革案自体はいいものでも悪いものでも(いいものなんて一つもなかった、というのが私の実感だが)、実践になると教師を使う以外の権限はないから、必ず教師の仕事を増やす。

そして、その実践報告をするというオマケまでもれなくついてくる。学校の中で一番仕事量が多いのは教頭だということは、前出の調査にもはっきり出ているが、それは、そのとりまとめがほとんど教頭の仕事になっているからだ。もちろん、一般の教師でもこれを免れるはずはなく、「仕事をした証拠を作る仕事が膨大に増えた」という嘆きは、ずっと以前からあった。

だいたい、今度の「働き方改革」でも、各学校がどう取り組んでどういう成果があったかの報告は必ず求められるから、その分教頭以下の仕事は増える。教師の仕事を軽減しようとしたおかげで忙しくなる、こんな冗談みたいな事態が普通に起きるのが学校なのだ。

さらにもう一つ、この報告には、決して失敗例を挙げることは許されないと、誰も言わないが、学校では誰でも知っている。「かくかくの指示に従いしかじかの実践をしましたが、うまくいきませんでした」なんて正直に書いたりしたら、「それはお前たち教師の力量不足だ」と言われるだけであることはわかりきっているからだ。ここでも、教師が「できません」と言うのは、「自分は無能だ」あるいは「怠慢だ」と言うのと同じで、つまりタブーなのである。

「ゆとり教育」のような、一般に失敗だったとされている施策であってもそうだ。総合的学習の失敗例など、もし公に報告されているとしたら、是非教えていただきたい。成果はあったが、「(あくまで自分たちの)課題は残る」ぐらいが精一杯のところだ。

公式には、成果はあった、それなのに、よそから批判が出て、廃止される。いや、完全に廃止されたならまだしも、中高では週1時間程度は残っている。もちろん教師の要望からではなく、完全に失敗、などと認めたら、これを推進した行政側の汚点になってしまうからだ。やがて時が過ぎたら、かつての必修クラブの時間と同様、忘れられて、消滅するだろう。

他にもたくさんあるが、ざっとこのような経緯で、教職はブラックになりやすい。仕事が無造作に精神論に結びつき、それでいて、ではなくて、そうであればこそ、教師の主体性など全く等閑にされる。給与は悪くはないし、倒産で仕事場がなくなることはないという意味で安定はしていても、さほど多くの人が積極的につきたがらないのが当然なのである。この根本の部分を見直さない限り、危機的な状況は変わりようがないのだと、一人でも多くの人に知ってもらいたい。もし、あなたが、本当に「危機」だと思っていればの話ではあるが……。

【一番上の、Youtubeのずんだもん動画に引用されているのは、「仕事とはお金のためにするのではない。相手を幸せにした分だけ『ありがとう』が返ってくる。それを集めるためにするんですよ」という言葉です(出典不明)。これを言ったとされるブラック企業の社長さんがかつての「教育再生会議」のメンバーだったのは、なかなかよく利いたブラックユーモアですね。】