2022/2/12(土) 曇

今日の最高気温予想11°とやや暖かい。天候は曇天だが、明日の雨予報に自転車に乗れるのは今日、と11時から菊池市方面にポタリングに出る。

目的地を、菊池市泗水町福本の六地蔵、木庭の六地蔵、正観寺の六地蔵探訪とする。

熊鹿ロードを北進し、国道3を横断し裏道を通って県道30に出る。国道387に出る手前から裏道を通って合生で国道387を横断し、菊池市泗水町福本に下る。

福本六地蔵の位置が分からないので、取敢えず福本八幡宮に寄り手がかりを探す。

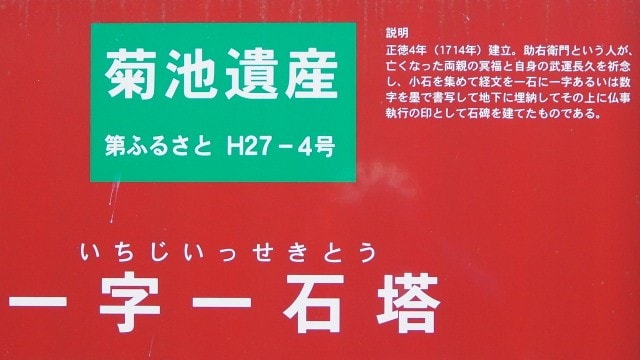

神社横に「一字一石塔」(写真1参照)がある。

説明板(写真2参照)には、「正徳4年(1714年)建立。助右衛門とい人が、亡くなった両親の冥福と自身の武運長久を祈念し、小石を集めて経文を一石に一字あるいは数字を墨で書写して地下に埋納してその上に仏事執行の印として石碑を建てたものである。」とある。

神社に通じる路の一つを進むと、県道に出た。そこを東進すると「中組地蔵尊」(写真3参照)が鎮座する。

説明板(写真4参照)には、「明和6年(1769年)建立。お堂もなく風雨にさらされた状態で居られる。地元ではこの地に火災や諸々の災害が起きないようにと雨水を浴びておられるのではないかと云われており、平成橋南三叉路の地蔵菩薩像、火除け地蔵と伝えられる。」とある。

更に東進し、県道がS字カーブする所を曲がらないで台地方向に直進した、T字路の角に六地蔵(写真5・6参照)は鎮座していた。

龕部(写真7参照)の像は、お顔が破損している。

泗水町の旧説明板(写真8参照)には、「伊坂往還に出て上った福本部落の南側、通称五郎丸坂の登り詰の所に位置しも、道路拡張のため五米西方に移転し現在地に在り、約五百年前文明12年(1480年)建立され、その後火災に遭い文政10年(1827年)再建の刻字がある。

竿石の長さは2m00、周りは1m36で六面の地蔵菩薩が夫々六葉の蓮の上に刻み込まれている。

鎌倉時代以降、道路や旅人を守る道祖神信仰と結びつき村の境や辻に建てられたことから、この地は当時の交通の要地であったのと、村人の信仰の深さを感じさせる。」とある。

福本六地蔵を後にして、木庭六地蔵に移動する途中の吉富で、「ガランさん」と呼ばれる伽藍堂跡(写真9・10参照)を見かけた。

「ガランさんの由来」書標柱(写真11参照)には、「いまから475ほど昔、ここに「釈峯山慈照寺」という大きなお寺が建っていた。蓮如上人・・・(とい」うお坊さんが、お母さん(越前一乗谷の城主・浅倉敏景の娘で峰子。のち後土御門天皇につかえ道了・・)・・菩提をとむらうために建立したという。「釈峯山」とは母の名前から、「慈照寺」とは浅倉が仕えていた将軍・足利義政の法号からとったものである。お寺は数年ののち八代郡宮原へ移り、さらに同郡竜北郡野津に移転。「勝専坊」の通り名でいまも真宗西本願寺派の殿堂として栄えている。この仏像はその時の置土産である。(同寺に伝わる古文章による)」とある。

「ガランさん」を後にして木庭六地蔵に向かう。が、陽射しがないので方向がつかめない。鞍岳を目印に国道325を目指していたが、いつのまにか鞍岳が右手に見えて南進している。

見覚えのある水車(写真12参照)が見えて、ここが住吉日吉神社であることを確認する。

境内には満開の紅梅(写真13参照)が咲いているが、陽射しがないと今一つ冴えない。

ここで、花を眺めながら昼食・休息とする。(本日はここまでとし、次頁に続く)