チョウセンブナ(闘魚) 学名 Macropodus ocellatus

1914年(大正3年)頃、朝鮮半島から移入されました。

大正6年に発生した洪水により飼育個体が野外に流出することに。

戦後の一時期村上近隣のどの川でも多く見られましたが、現在では珍しい魚になりました。

平野部の浅い池や用水路、水田などの流れのほとんどない所をすみかとしています。酸素欠乏にも強いので、家庭でも容易に飼育することができる雑食性の魚です。

※日本で最初の鮭の博物館 イヨボヤ会館 展示魚シリーズ NO19

チョウセンブナ(闘魚) 学名 Macropodus ocellatus

1914年(大正3年)頃、朝鮮半島から移入されました。

大正6年に発生した洪水により飼育個体が野外に流出することに。

戦後の一時期村上近隣のどの川でも多く見られましたが、現在では珍しい魚になりました。

平野部の浅い池や用水路、水田などの流れのほとんどない所をすみかとしています。酸素欠乏にも強いので、家庭でも容易に飼育することができる雑食性の魚です。

※日本で最初の鮭の博物館 イヨボヤ会館 展示魚シリーズ NO19

チョウザメ 学名:Acipenseridae

寿命がとても長く、身体の成長も非常にゆっくりです。

その卵は世界3大珍味の一つ「キャビア」として人気が高く、

卵目当ての乱獲で近年自然界では急激に数を減らしています。

日本では東北以北、石狩川、天塩川、十勝川、釧路川などに明治頃までは野生種のチョウザメが遡上していましたが、絶滅しました。

絶滅したとされていますが、北大の研究グループが国内初の人工ふ化に成功しました。

イヨボヤ会館の水槽では、2種類のチョウザメが泳いでいます。

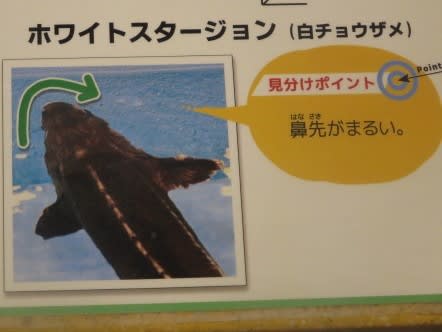

ホワイトスタージョン(白チョウザメ)

ベステル(人工交配品種)

さて、このチョウザメは、タッチ可能です。

手洗い場も設置しました!

どんな肌をしているか確かめてくださいね!

※日本で最初の鮭の博物館 イヨボヤ会館 展示魚シリーズ NO18

ヤリタナゴ 学名 Tanakia lanceolata

北海道と南九州を除く各地に分布しています。日本国内における分布域が広範囲な種である。

平野部の細流や灌漑用水路などのやや流れのあるところを好みますが、

湖・池・沼の岸辺の沈礁(湖が引いても水中にある磯や岩場などの総称)や杭などの周辺にも生息します。

雑食性の魚で水生昆虫や甲殻類、藻類等を食べる。

食用としては、食味が苦く小骨も多いため一般的ではないが、佃煮などで食用になることもある。

※日本で最初の鮭の博物館 イヨボヤ会館 展示魚シリーズ NO17

ギンブナ 学名: Carassius langsdorfii

日本全国に広く分布しています。「マブナ」と呼ばれることも多く、川の下流域や農業用水路、ため池などにすみます。比較的流れが緩やかな場所になります。

ギンブナはオスが極めて少なく、そのほとんどがメスです。ギンブナのメスはドジョウやウグイなど池の魚と繁殖行動をとっても正常に卵を産みます。

そして生まれてきた子供は父親の要素を全く受け継がない母親のクローンです。オスの精子は、メスの卵に発生のきっかけを与えているにすぎないです。

最近では食用にされることも少なくなったが、本種はコイ同様、日本各地で重要な食用淡水魚だった。

※日本で最初の鮭の博物館 イヨボヤ会館 展示魚シリーズ NO17

クロベンケイガニ 学名:Orisarma dehaan ベンケイガニ属

北日本を除いた本州・四国・九州に分布しています。岩場の隙間や海岸近くの湿地帯や草原、河口付近のアシ原などに穴を掘って生活しています。

水辺の湿った場所を歩き回って餌(雑食性)をとり、陸上で暮らしているので、あまり水の中にはいることはありません。

※日本で最初の鮭の博物館 イヨボヤ会館 展示魚シリーズ NO16