このブログにも書かれている通り、Wizardryは味わい深いゲームである。

またこのブログにも書かれている通り、Apple IIのWizardry自体が伝説的なゲームである。

が。しかし。

ヘナチョコな移植のWizardryを知ってるだろうか。

しかもマイナー。

恐らく、多くの人が全く知らないWizardryのバージョンが存在する。

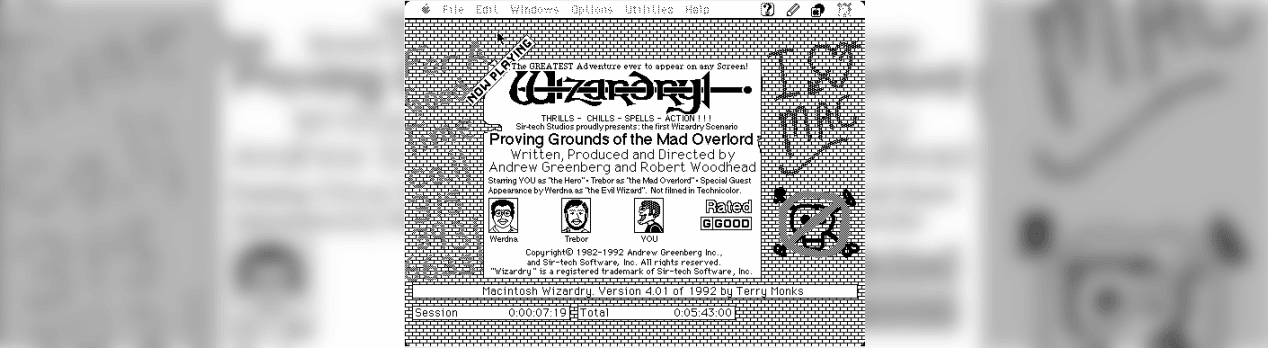

それがMacintosh版のWizardryである。

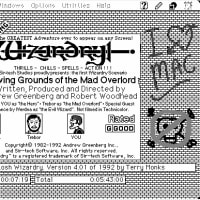

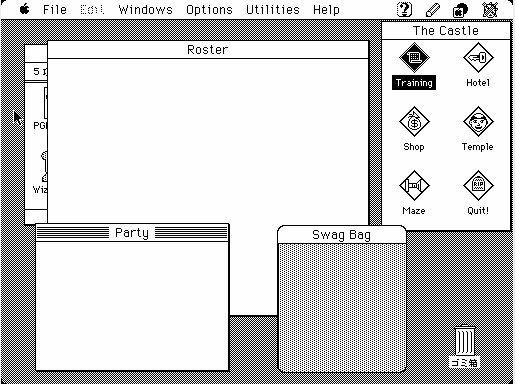

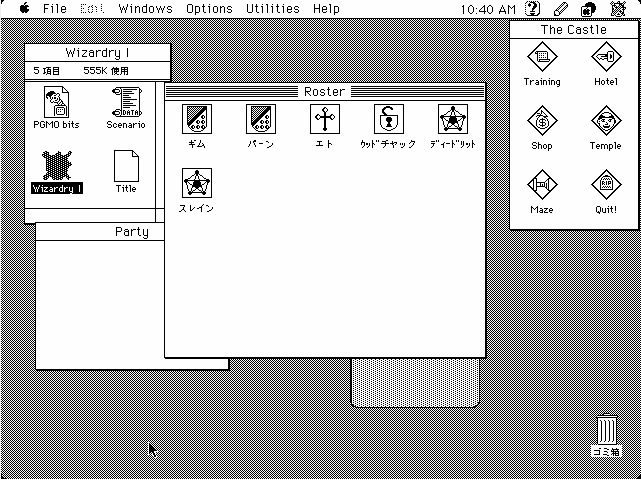

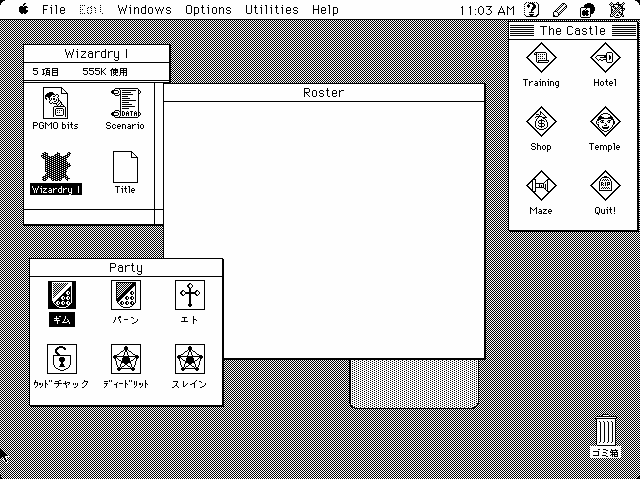

ゲームを起動すると、上のようなマルチウィンドウが立ち上がる。

それぞれのウィンドウの意味を説明しよう。

- Roster: いわゆる「ギルガメッシュの酒場」である。

- Party: パーティウィンドウ。ここにキャラクタアイコンをドラッグ&ドロップする事でパーティを編成する。

- Swag Bag: オプショナルなアイテム入れ。パーティキャラクタはここを経由してアイテムを受け渡しする。結果、通常のWizardryより8個余計にアイテムを保持する事が可能。

- Castle: いわゆるリルガミンの城下町である。以下の機能がある。

- Training: いわゆる訓練場。キャラクタを作ったり消したり出来る。

- Hotel: いわゆる冒険者の宿。キャラは経験値が貯まるとここで成長し、また、他のWizardryのバージョンと違い、転職もここで行う。

- Shop: いわゆるボルタック商店。

- Temple: いわゆるカント寺院。

- Maze: 迷宮への入り口。

- Quit: ゲーム終了アイコン

名称も違うし風情も違う。

これがMacintosh 版 Wizardryである。

オリジナルのApple II版Wizardryは1981年に発売された。

以前書いた事があるが、この時のWizardryは後の3DなCRPGではポピュラーなタイリングウィンドウ方式のゲームであった。

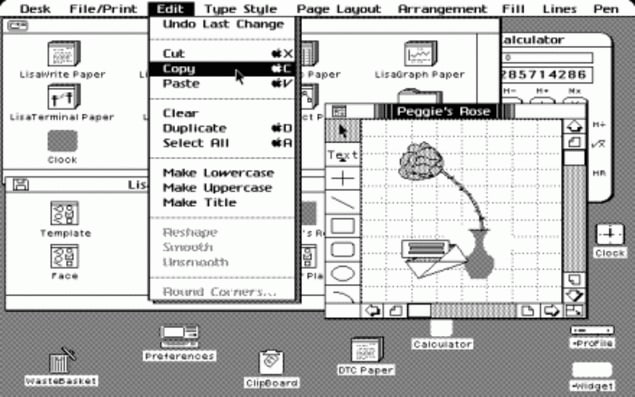

しかし、1983年にApple Computerから初のGUIパソコン、Lisaが発売される。

Lisaを見た時、Wizardryのプログラマ、ロバート・ウッドヘッドはビックリしたらしい。

「Wizardryをマルチウィンドウでプログラムしたい!」

と。

それで1984年にIBM-PCに移植する際に、(疑似)マルチウィンドウ版としてリプログラムして、日本のPC-8801、PC-9801やファミコンでお馴染みになった画面構成と相成ったのである。

(余談だが、WikipediaではCommodore 64版が1982年発売、と言う事になってるが、時系列的にはこれは恐らく間違いで、Commodore 64版の発売はもっと遅く、1987年だと思う)

そして、いよいよSir-Tech(Wizardryの発売元)はLisaの後継機種であったApple MacintoshにWizardryを移植するのだが・・・・・・。

まぁ、これがヘナチョコなんだよ(笑)。

ちょっと見ていってみようか。

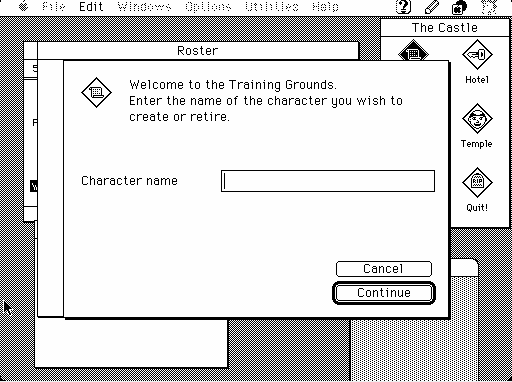

まずWizardryでお馴染みのキャラメイクから。

Trainingアイコンをダブルクリックすると次のようなWindowが立ち上がる。

適当に「あ」っちゅー名前でも入れますか。

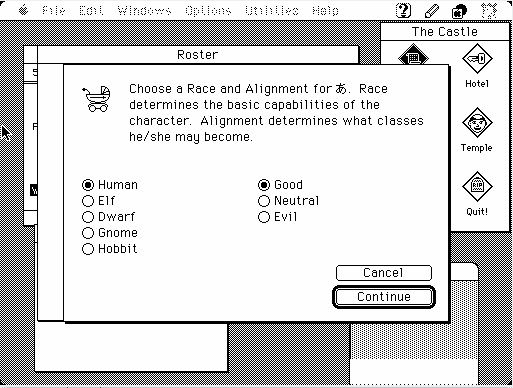

次は種族と性格を選ぶ画面

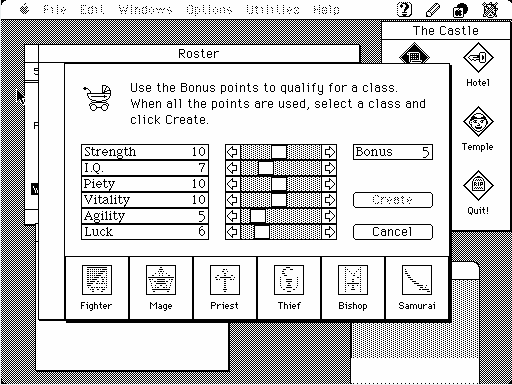

そしてボーナスポイントの振り分けである。

なんか・・・こう・・・昔のMacである。

今の感覚で言うとゲーム用のツールを使って作った、とよか、GUI Toolkitを使って無理矢理作ったっぽく見える。何故にスライダーでボーナスポイントを振り分けなアカンのだ。

あと、後年のWindowsのようにカーソルキーが効かないので一々マウスで選択せな進まんのだ・・・メンドくせぇ。

何つったって往年のMacintoshにはカーソルキーさえ無かったんだからな。スティーブ・ジョブズのミニマリスティックな設計により、である。馬鹿か。

ちなみに、マウスもワンボタンである。カーッ。

とまぁ、色々とUIがメンド臭いので、ファミコンやスーファミみたいに「高ボーナス出るまで粘る」と言うのが非常にキツい。

ぶっちゃけ、Apple II版なんかでも粘るのがキツかったけどな。

ってなワケでRosterは取り敢えずこんなカンジだ。

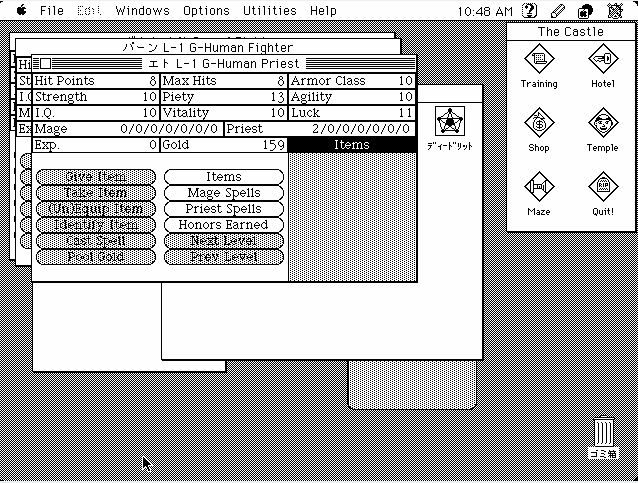

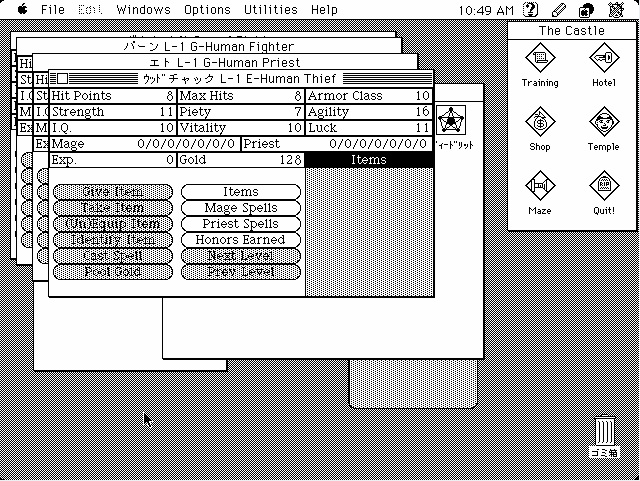

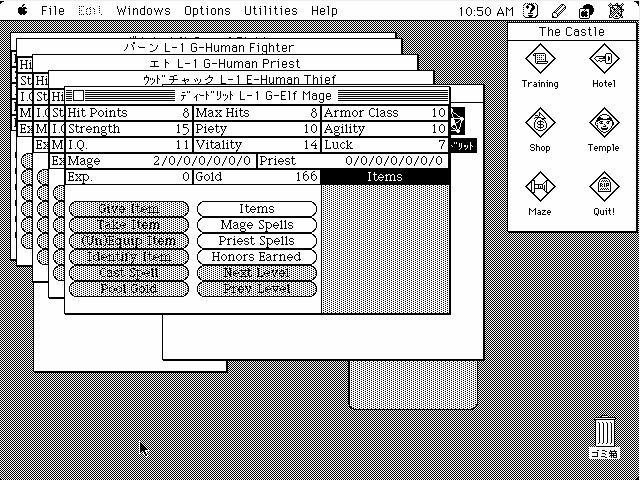

各キャラのアイコンをダブルクリックするとステータスが表示される。

そしてPartyウィンドウにキャラクタアイコンをドラッグ&ドロップすればパーティを編成した事となる。

ウッドチャックの性格を悪にしたため、なんだかんだあるわけだが取り敢えずパーティ編成は達せられた。

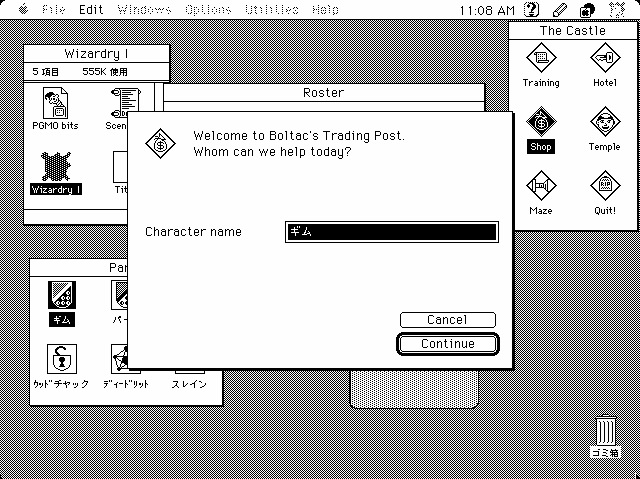

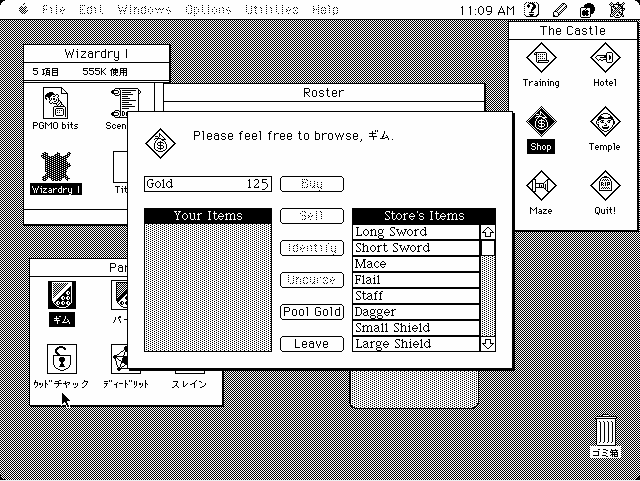

この状態でThe CastleのShopアイコンをダブルクリックするとアイテムが買える。

もうホント、とことんインターフェースが往年のMacintoshで失笑モンである(笑)。

まぁ、適当に初期アイテムを装備させていこう。

- ギム: ロングソード、チェインメイル、ヘルメット・ラージシールド

- パーン: ロングソード、チェインメイル、ヘルメット・ラージシールド

- エト: メイス、チェインメイル、ラージシールド

- ウッドチャック: レザーアーマー、スモールシールド

- ディードリット: ローブ、スタッフ

- スレイン: ローブ、スタッフ

初期ゴールドで買えるとしたらこんなもんかな。

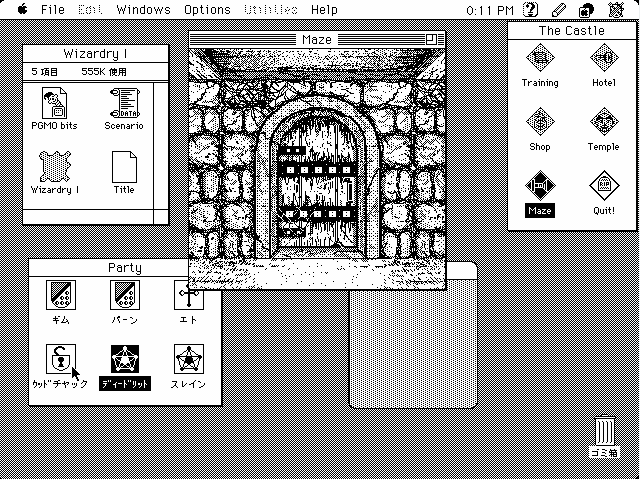

じゃあ、Mazeに入ろう。

Mazeアイコンをダブルクリックする。そうするとダンジョンに入るのだが・・・・・・。

ダンジョンちいちぇえよ!(笑)。

実は、このMacintosh 版 Wizardry、ダンジョンの大きさを2サイズ選べる。

小さいサイズだとご覧のように線画だが、拡大ボックスをクリックすれば・・・・・・。

ご覧のようにパソコン版としては珍しく、描きこまれたダンジョンが表示される。

これがMacintosh版Wizardryの特徴の一つだろう。

また、Mazeウィンドウ上でマウスを動かすとマウスポインタのカタチが変わってるのが分かるだろうか。

つまり、カーソルキーとか、Apple IIのL-F-RとかA-W-Dとかじゃなく、マウス操作で移動できますよ、と言う・・・まぁ、無駄な操作系になってる、ってこったな。

まぁ、繰り返すけど、この当時、Macintoshにはカーソルキーが無かったので。

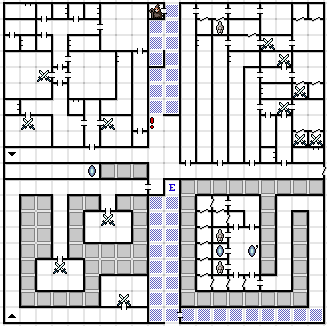

さて、地下一階は次のようなカンジだ。

最初のレベルが低い間は南西のブロックから出ない。

ここで、玄室の敵だけ相手にしてレベル4くらいまで上げる・・・それが結構大変なんだけどな。

Wizardryってとにかく、最初は地味ゲーなんだよな。

取り敢えず、入り口のハシゴから見て右の部屋へ行こうか。

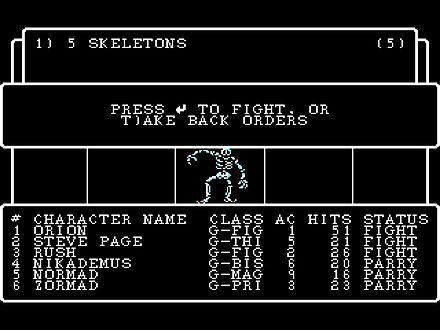

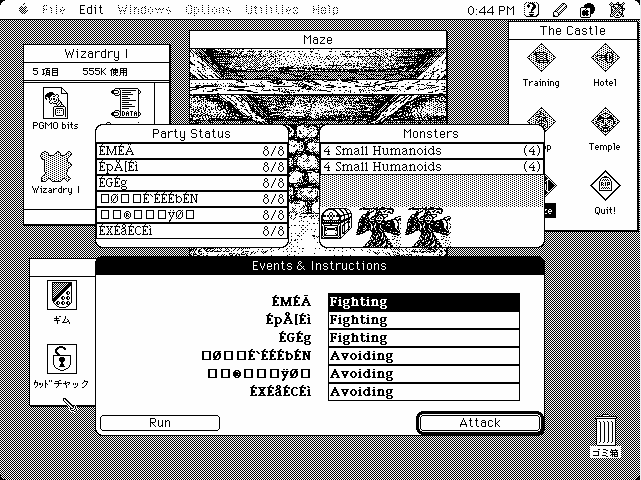

ドアを蹴破ると敵と遭遇だ。

これがMacintosh版Wizardryの戦闘画面である・・・一応アニメーションしてんだけどヘロヘロだ。

畜生、キャラが文字化けしてやんの(苦笑)。さすが、英語のゲームを日本語のOSでプレイする時、当時だと安定してねぇよな(苦笑)。

あとでやっぱ改名するか。

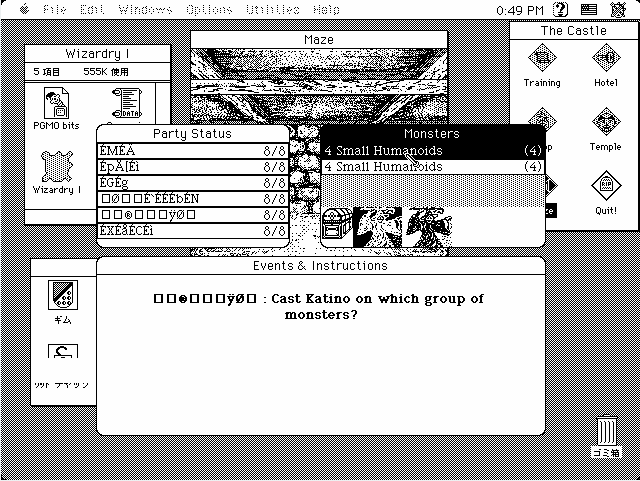

あと、実は攻撃が全てタイピングなんだよな・・・・・・マウス操作で全部出来るわけじゃねぇ、ってのがこのゲームの中途半端なトコである。

んでこのバージョンの恐ろしいトコは、コマンドはタイピング、そして「どの敵を攻撃するか」はマウスクリックで決定するのだ・・・・・・キーボードとマウスを行ったり来たりして忙しいと言う史上最悪のクソインターフェースなのだ。

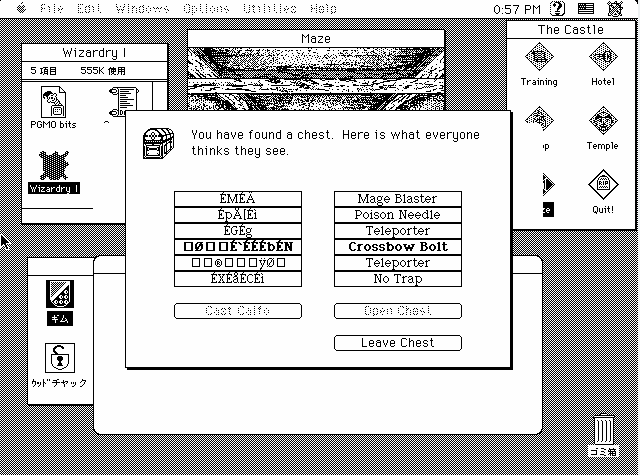

敵を倒すと宝箱が見つかるが、ここでもMac版は独特のインターフェースである。

メンバー6人がそれぞれ勝手に罠を予想するのだ。

しかし、一番信頼できる予想は当然盗賊の予想となる。

とまぁ、こういうヘナチョコな移植となってる。

・・・・・・続けようか、と思ったんだけどあんまりUIがやっぱ酷いんで、やーめた、と(笑)。

っつーか、日本語OSの安定性が良くねぇんだよな。

なお、Macintoshでは、このシステムでWizardry II: The Knight of Diamondsまで出している。

(VIのBane of the Cosmic Forgeも、VIIのGoldも出てるが、この辺になるとIBM-PC版と変わらなくなってる)