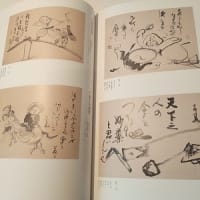

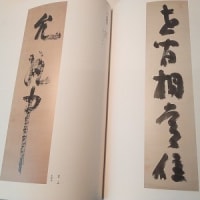

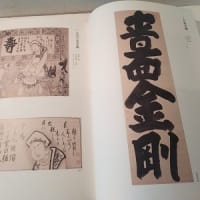

面白古文書『吾妻美屋稀』の17回目、「しんはん 生類せり合問答見立て 三編」です。

生き物をめぐって、競り合います。横に二つずつが対になっています。

4分割して載せます。

頓智、ユーモア、洒落をきかせてあり、現代の我々には謎解きが難しいです。

この面白本が出された幕末期の人々にとっても、すぐに解けるものではなかったと思います。中国の故事や逸話に由来するものなど、当時の人々の知識や関心の有り様がうかがえて興味深いです。

しんはん生類せり合問答見立 三編

・つよい事馬ハくらをバ持てゆく(強い事、馬は鞍(蔵)を持ちて行く)

・御所車うしでなけれバ寄つけぬ(御所車、牛でなければ寄り付けぬ)

・手習ひもまだせぬものをいろは鳥(手習いも、まだせぬものをいろは鳥) 【いろはうた】手習いのはじめに仮名を覚えるため,異なった音の仮名を集めて歌としたもの。

・のたくつてミヽずのもじハミとむない(のたくって、ミミズの文字はみっともない)

・けじ/\が髪をなめてはげにする(ゲジゲジが、髪をなめて禿にする)・・・「ゲジゲジに頭を舐められると禿る」という言い伝えがある。

・こうもりの黒焼つけたらはへるなり(コウモリの、黒焼き付けたら生えるなり) ・・コウモリの黒焼は、婦人病や育毛に効果があると言われてきた。

・がハたらのすがたをたれもミづにすむ(ガワタラの姿を誰も見ずに済む)【ガワタラ】<=かわたろう、河童

・くちなハの足見た人ハ福になる(くちなわの足見た人は福になる) 【くちなわ】蛇

・片ことのやぶ鶯ハいなかもの(片言の、藪鶯は田舎者)

【藪鶯】藪で鳴く鶯。転じて、都会風の言葉が使えない田舎者。

・はなにこへかヽるあひるハ奥州もの(鼻に声、かかるアヒルは奥州者)【奥州者】東北出身の人間を見下した言い方。

・くちなハのはかゆできめをよく直し(くちなわの、糜で肌理をよく直し 【くちなわ】蛇、【糜(はかゆ)】うすい粥。

・鶯のふんで〇〇の手をあらへ(鶯の糞で〇〇の手を洗え)・・・鶯の糞で手や顔を洗うと、美肌になると言われていた。

・夏の日にからすの行水手はしろい(夏の日に烏の行水手は白い) 【カラスの行水】短時間の入浴

・庭とりのさかるに長床なかりけり(鶏のさかるに長床なかりけり・・・鶏の交尾は数秒で終わる。

・うぐろもち地中ばかりで外を見ず 【うぐろもち】もぐら

・首にくハん入たるさるハふ自由なり(首に環、入れたる猿は不自由なり)

・のどに骨たちたら象牙の粉を呑せ(喉に骨、たちたら象牙の粉呑ませ)・・喉に魚の骨が刺さった時は、象牙の箸で喉を擦るか、象牙の粉を呑ますと良いとされた。

・うの咽にほねの立たるためしなし(鵜の喉に、骨のたちたるためし無し)

・ぶちなくて馬ハたいこを打はやし(鞭なくて、馬は太鼓を打ちはやし)・・・太鼓には馬皮を張る。 【ぶち】むち

・はらつヾミうちてたんしむ狸見よ(腹鼓、打ちて楽しむ狸見よ)

・きぬふとん敷て寝おきハちんの徳(絹布団、敷いて寝起きは狆の徳)・・狆は上流家庭で飼われていた。

・殿さまの手にすへらるヽ鷹のとく(殿様の手に据えらるる鷹の徳(得))

・狼ハ人をおくれど◎とらず(狼は、人を送れど銭取らず) 【◎(内側は▢)】銭の記号。・・・その昔、森の中を旅人が通るとき、狼は人を送るように後をついてきた、という話がある。

・ことづけた鳫の玉づさ駄ちんなし(託けた、鳫の玉章(づさ)駄賃無し 【鳫の玉章】鳫の使い、雁書。匈奴に捕らえられた前漢の蘇武が、手紙を雁の足に結びつけて放ったという故事(蘇武伝)により、「便り」を表す。

・とまる蚊ハ手でたヽかれて即死する(とまる蚊は、手で叩かれて即死する)

・かげろふハゆふべ生れてあしたしす(蜻蛉は、夕べ生れて明日死す)

・おさへてものミハ中 /\手に合ハぬ(押さえても、蚤は中々手に合わぬ)

・ひやうたんで鯰おさへりやぬけあるく(瓢箪で、鯰押さえりゃ抜け歩く)

・ぶさいくなふぐの横とび見にくいぞ(ブサイクな、河豚の横飛び醜いぞ) 【横飛び】立泳ぎ

・いのころハ屋根に上られたざまを見よ(犬児は、屋根に上られた様を見よ)

・白いきバ出しておこる猿のくせ(白い牙、出して怒る猿のクセ)

・まつ黒になつてぞいかハはら立る(真っ黒に、なってぞイカは腹立てる)

・虎なくバ鬼がこまるぞふんどしに(虎なくば、鬼が困るぞ褌に)

・さぞむかでたびはく事にこまるべし(さぞムカデ、足袋はく事に困るべし)

・むこ足のミじかひ兎ちんばなり(向足の短い兎ちんばなり)【手前脚、向こう脚】最初に地を蹴る手前足に対して、着地する足が向こう脚。 ・・・ウサギは前足(手前脚)が長く、後ろ足(向こう脚)は短い。

・こやの池の鮒ハふびんよかんち也(昆陽の池の鮒は不憫よがんち也) 【がんち】片目が不自由なこと、【昆陽池の鮒】兵庫県の昆陽池には、片目の鮒がすんでいるという言い伝えがある。

・くり虫のやうなと人にほめらるヽ(栗虫の様なと人に褒めらるる) 【栗虫】クリシギゾウムシの幼虫。体長1㎝。栗の実を食べ、乳白色でぷっくりしているので、色白で丸々とした幼児にたとえられる。

・うつくしさひかりかヽやく玉むしよ(美しさ光輝く玉虫よ)

・うぐろもちの手ハ銭がさの薬なり(うぐらもちの手は、銭がさの薬なり) 【うぐろもち】モグラ 【銭がさ】銭瘡。形が銭のように丸いタムシ。

・ほれ薬いもりの黒やきかけて見よ(惚れ薬、イモリの黒焼きかけてみよ) 【イモリの黒焼き】媚薬の一種。イモリの黒焼きを女の子に降りかけると自分に惚れてくれると言い伝えられている。

当時も、これらを読んでも、いわゆる教養が無いと解らなかったのではないでしょうか、、、。

これらを読んで、解らないところは更に勉強し、教養を高めていったのかもしれませんね(^-^*)

おかげさまで、ずいぶんと雑学知識が増えました。

考えてみれば、私の知識は元々雑学知識、面白古文書のおかげでそれが広がりました(^^;

私にはたとえ一月かかろうとも解読できないです。遅生さんすごいです。(^^)

今回のも難しい内容に思いました。

その中でも現代に通じているものを目にするとやはり面白いですね。

コウモリの黒焼きは初耳でした。

そろそろ気になってきたので探してみようかな笑

こういう民間治療やまじないに毛の生えたような面白いけれど怪しげな方法を集めた本が、江戸後期には各種出版されています。だいぶ集まりました。

項目が非常に多いので、どうやって紹介したらよいか、思案中です。