が、じゃあなんでこんなにウサギにたかってるのか?

特にエンセファリトゾーン症に罹患したウサギの飼主は色々嘆くんですが、これは、断じて飼主の責任ではないんです。寄生虫というものは、その辺にふらふら漂ってたり、湧いて出てくるものじゃない。必ず「寄生虫のいる個体から直接伝搬される」わけ。じゃあどこで?となると、飼主に引き渡される前、ペットショップなりブリーダーなり、最初に飼育されてる場所で蔓延してて、しかし、前述したような発症上の特性があるから、そんな事も分からないまま出荷しまくって、どこかでスイッチが入って発症・それが飼主のとこでした、という事なんでしょう。

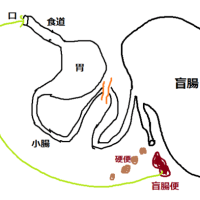

ウサギは、そのホイホイ増える特性上、狭いケージや場所に多頭を押し込めて暮らさせていることが多い。「クローズドコロニー」なんていいますけど、その典型例といえる。で、そこに寄生虫を隠し持ってる個体を導入してしまったら最後、「ピンポン感染」なんて言われたりしますが、お互いにうつし合って濃厚感染を起こしたり、濃厚寄生という事態になったりする。で、ある日、子ウサギが集団で神経症状を呈してひっくり返って死亡、となる。こういう話は一カ所でウサギを集団飼育しているとよく聞く話なんですけども。

つまり、飼主がペットショップで一見元気で健康そうに見えるウサギを買ったとして、そのウサギが本当に「健康」なのかは、全く分からない、という事。エンセファリトゾーン症の場合、当院で診た患者のうち最速は、購入1週間後に発症している。一方、飼い始めてから6・7年は経過してて、手術までしてて、しかし元気だったはずのウサギがいきなり発症、というケースも。全部1匹飼いなんですが。

こういう動物を飼うのはリスクが大きすぎでしょう。

学校で飼育しているウサギが集団で体調を崩すのにも、裏にこうした寄生虫が関与している気がしてしょうがない。そうでなくても、とにかく劣悪ですもんね、飼われている環境が。コンクリの床って言うのが最悪で、尿をどんどん吸い込んで悪臭の原因になるし。でも、特にメスウサギはどんどん土床だと穴を掘っちゃうから、コンクリ床にせざるを得ないし。ウサギを健康に飼うのは、こうも難しい。

ちなみにハリネズミ。「ふらつき症候群」について考えると、どうも、ウサギのブリーダーがハリネズミに手を出して、ウサギを飼ってたケージかなにかに、ろくに消毒もせず(というか、寄生虫は一般的な「消毒」では駆除できません。熱湯スチーム等で掃除しないと、卵は死なないから)ハリネズミを導入して飼って、繁殖させてってやって、うつしたんじゃないかなあ、と推測してます。動物愛護法が改正されてからこっち、ブリーダーが繁殖させる動物をあれこれ鞍替えしている感じがあって。