2024/4/18 掲載したCPU比較表がデスクトップ用でしたのでノート用の比較表を追加しました。

以前も書いた通り、いつの間にかGoogleの検索画面にお勧め(?)記事が表示されるようになりました。

昨日、出てきた記事の一つがこちらでした。

上記の記事での説明で「BYOD」は「個人所有のPCを組織内で利用する」という意味だそうです。

大学が授業に使うパソコンを用意せずに「個人所有のパソコンを用意してくれ」と言っているという事です。

(余談ですが、私の母校では「大学等で行うのは授業ではなく講義であって自分の物にするかどうかは受講者次第であり、教師が授けるものではない」と言われていたのが頭に残っていて「大学の授業」という言葉に違和感を感じています)

大学の新入生が4年間買い替えずに不満なく使えるパソコンとして20~25万円の機種が推奨されているようです。

それだけでなく、コロナ禍の影響もあるのか大学によってはリモート授業のためにネットワーク回線が必須だそうで、通信速度1Mbps以上(これは大したこと無いです)、月間50GByte以上の通信容量が必要と、結構費用が掛かる話になっていました。

ネットワーク回線に関しては住まいや大学での電波状況が良ければ携帯電話代も含めて月額最大3,278円でデータ容量無制限で使える楽天最強プランにトラベルルーターを組み合わせて使うのが最も通信費を安く済ませる手段だと思います。

出先でノートパソコンを使いたい場合はスマートフォンのWiFiテザリングで接続できます。

今から17年前、私の息子が大学に進学した時、併願で受けて結局行かなかった某私立大学(入学金30万円返してくれ~)の推奨ノートパソコンも当時で20万円ぐらいしていました。

取り扱いは大学生協だったのですがパンフレットを見て高い物をかわせているなぁと思っていました。

実際に進学した別の大学も同様で、大学生協で販売されていた推奨機種は結構高い物でした。

必要な性能を調べたところ安く済ませそうでした。

勤務先でPC関係を購入している商社の担当の方に出物が無いか相談したところ、7万円のビジネス向けノートパソコンがありました。

ソフトはほとんど入っていませんでしたが、当時の最高性能に近いCPUを搭載した比較的軽く(1.8kgと今では重い部類)、持ち運べるノートパソコンでしたので購入しました。

(便乗して自分用にも購入したのは家内に内緒にしていました。)

これまでパソコンの性能は飛躍的に向上し続けてきています。

3Dゲームを楽しんでいる人たちにとっては新しく性能の良いパソコンは魅力的なようです。

しかしながら一般の人がOfficeソフトを使ったり、インターネットでの検索や動画視聴をしたりする分にはシステムドライブをHDDからSSDに置き換えた10年前のパソコンでも十分な性能があります。

とはいうものの、来年の10月にWindows10のサポートが切れてセキュリティの問題が出て来るのでWindows11への移行が推奨されています。

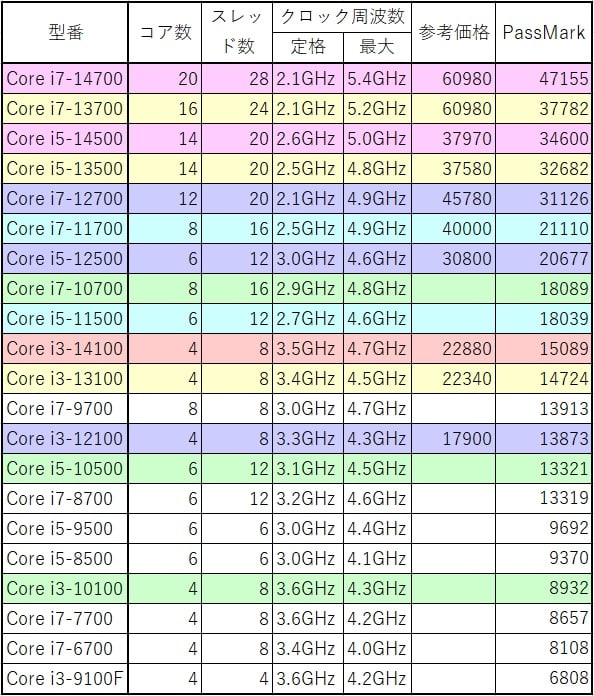

Windows11に移行する場合、インテルのCPUを使ったパソコンであれば2017年に発売された第8世代以降のCPUを搭載したパソコンが必要になります。

搭載されているCPUが何世代目なのかはCPUの型番でわかります。

例えば第8世代であれば Core i3 8100、Core i5 8500、Core i7 8700など、4桁の数字の最上位が8になっています。

第10世代の場合はCore i3 10100、Core i5 10500、Core i7 10700など、5桁の数字の最上位2桁が10になっていて10世代を表しています。

インテルにはATOMと呼ばれるCPUもありこの流れを汲むCPUがありますが、性能的には余りお勧めできません。(Celeron Nxxxxというような型番です)

Core i3以上のCPUを搭載したパソコンが良いと思います。

第8世代以降のCPUであればWindows11が使えるのですが、お勧めは第10世代以降のCPUです。

その理由はCore i3、Core i5では1つのCPUで同時に処理できるスレッドの数が第10世代になった時にそれまでの2倍になったからです。

例えば第9世代のCore i5 9500は6コアで6スレッドになっています。

第10世代のCore i5 10500は6コアで12スレッドになっています。

単純には第10世代の方が2倍の処理ができることになります。

(実際には1.4倍程度の性能向上です)

また、第10世代のCore i3 10100は4コア8スレッドで、第6、7世代の最上位CPUのCore i7 6700、7700と同じになりました。

こちらのデータを基に性能比較表を作って見ました。

性能を測定するベンチマークテストPassMarkの結果はCore i3 10100、Core i7 6700、7700が近い性能になっています。

新しいCPUほど性能が高いのは当然のことですが、価格も高くなっています。

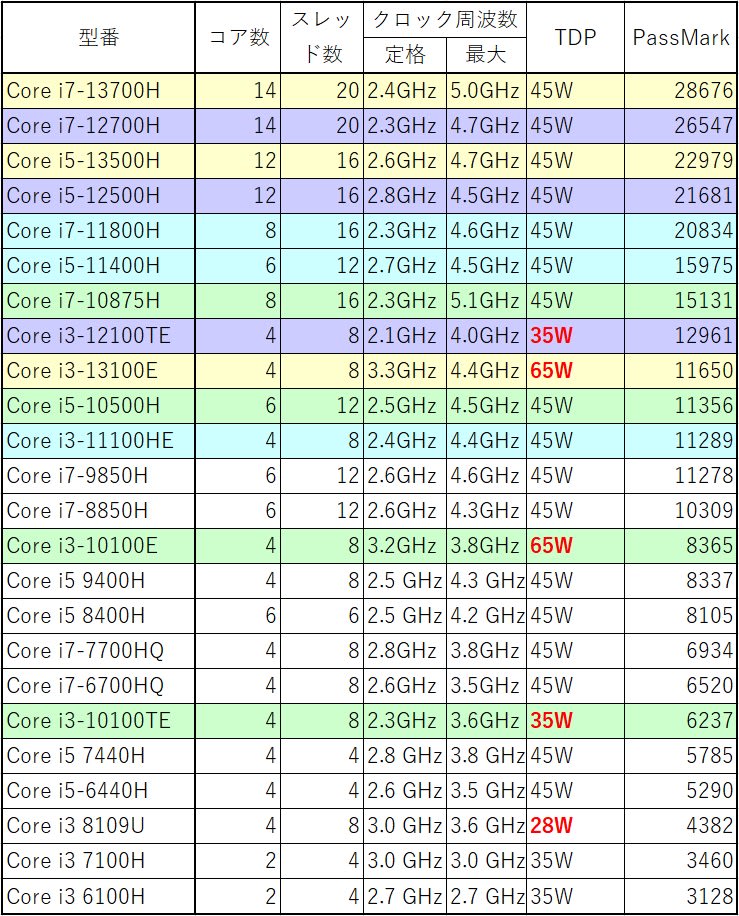

2024/4/18追記------------------

ノート用CPUの比較表を追加します。

ノート用CPUは省電力機能の性能などで多岐にわたるため、TDP45W程度の物を集めてみました。(一部の世代で対応する物が無かったものは近い物を入れてあります。

ノート用CPUでは第10世代で単純にスレッド数が2倍にはなってはいないようです。

追記終わり------------------

コア数とスレッド数の説明は難しいのですが、例えていうならこんな感じです。

第10世代のCore i5 10500では、CPUの中に6つの仕事部屋がありそれぞれの部屋に計算が得意な人とデータを並べ替えるのが得意な人がいるとします。

ある部屋に計算の仕事が来た場合、データを並べ替えるのが得意な人は休んでいることになります。

この休んでいる人にも仕事をしてもらおうというのがハイパースレッディングという技術です。

(ハイパースレッディングは民生用CPUとしては2002年に発売されたNorthwoodコアのPentium4から搭載された技術です。)

各部屋に仕事を割り振るところでうまく調整して1つの部屋にお互いに関係しない計算の仕事とデータを並べ替える仕事を同時に割り振って2つの仕事を同時に実行できるようにしています。

同時に2つをこなせれば全体として早く仕事が進むわけです。

第10世代のCore i5 10500では最大12の仕事(スレッド)を同時に行うことが出来ます。

ただ、処理する内容によっては部屋同士の間でデータの受け渡しをしなければならないなどの理由で必ずしもすべての部屋で2つの仕事を同時に処理ができないことがあるので2倍の性能にはなりません。

一方、第9世代のCore i5 9500はコア数は同じ6コアで6つの仕事部屋があり、それぞれ計算が得意な人とデータを並べ替えるのが得意な人がいるのは同じですが、ハイパースレッディングが搭載されていないので1つの部屋に1つの仕事しか割り振りません。

同時に2つの仕事をしないので処理速度が遅くなるわけです。

インテルは性能と価格の差別化のために一部の機種にのみハイパースレッディングを搭載していました。

それがライバル会社AMDのCPU性能が上がってきたため対抗するために多くのCPUに搭載するようになりました。

話を戻して大学の新入生が使うパソコンとして新品を買うのであれば型落ちの旧製品で安くなっている物、いわゆるアウトレット品を選ぶのが良いと思います。

CPUは第10世代以降のCore i5、メモリ8Gbyte以上、SSD256GByte以上、液晶画面13.3~14インチのフルHD(1920×1080ドット)、重量1.5kg以下という条件で価格.comで検索したところ、一番安い物は7万円を切る物がありました。

Officeソフトは入っていませんが、大学で契約している学生向けの物が使わせてもらえるはずです。(大学によって違うので要確認)

現在主流の第13世代のCore i5に絞るとOfficeソフトなしで10万円ぐらいからありました。

大学推奨のパソコンにはOfficeソフトやその他のソフトがたくさん入っていそうですが、20~25万円というのはちょっと高すぎだなと改めて感じました。

パソコンに詳しくない方は安心感のある推奨品を買ってしまいますね。

大学生協が必要以上に高い物を推奨品として販売しているのはいかがなものかと思います。