青森市小牧野遺跡保護センター(縄文の学び舎・小牧野館)。青森市野沢字沢部。

2022年9月29日(木)。

世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」の一つである小牧野遺跡の北約1.5㎞にある旧青森市立野沢小学校を改修した小牧野遺跡のガイダンス施設であるが、青森市域の埋蔵文化財センター的な存在でもある。

青森市域の縄文時代

縄文時代草創期・早期

縄文時代は、今から約13000年前から2300年前まで10000年以上の長い期間にわたり続いた時代です。長い期間にわたる縄文時代は、草創期、早期、前期、中期、後期、晩期の六つの時期に分けられます。

縄文時代には、土器が発明され、煮炊きができるようになり、それまで生で食べられなかったものが煮炊きをすることにより食べられるようになりました。また、弓矢が発明され、狩猟技術も進歩しました。

青森市では、草創期の遺跡は1か所しか見つかっていません。次の時期の、早期の遺跡は、約10か所が見つかっています。その中で昭和51年に発掘調査が行われた蛍沢遺跡では底の尖った土器が見つかり、土器の表面には貝殻を使って文様を施していました。

早期には、人々は地面に穴を掘り込んで作る竪穴式住居に住むようになり、集落が作られるようになりました。また、貝殻や獣の骨などの食べかすを捨てることにより貝塚が作られるようになりました。

縄文時代前期

縄文時代前期は、現在と比較して気候が温暖であった縄文時代の中でも、とりわけ暖かかった時期です。温暖な気候という好条件のもと、青森市でも前時期の早期と比較し、数多くの遺跡が見つかっています。

また、前期の中頃からは、円筒土器というバケツを細長くしたような形の土器を用いる文化が、本県を中心として北海道南西部から東北北部の広範囲に花開きました。

その中には、前期から中期にいたる円筒土器文化のもと約1500年の長期にわたり集落が営まれた、全国でも最大規模の縄文集落である、三内丸山遺跡をはじめとして、昭和52年に高速道路建設に伴う調査で、集落と共に、大量に廃棄された円筒土器の大規模な捨て場が見つかった熊沢遺跡や、標高100メートル以上の地点に集落が営まれた桜峯(1)遺跡などがあります。

縄文時代中期

縄文時代前期中頃から始まった円筒土器文化は、中期に引き継がれます。前期の土器が円筒下層式と呼ばれるのに対して中期の土器は円筒上層式と呼ばれ、シンプルな形の多い前期の土器に比べると、土器の口の部分に突起や粘土紐による装飾が加えられるなど、より華やかになります。また、前期には胎土に植物繊維を混ぜることにより土器をもろくならないようにしていたのに対し、中期には砂粒を加え、焼成温度を高くして強固な土器を作っていました。

この時期の青森市の遺跡には、前期から引き続いて、大集落を造営していた三内丸山遺跡や、四戸橋遺跡、山吹(1)遺跡など、総数では前期には及ばないものの、多数の遺跡があります。

東北北半に広がる円筒土器文化圏に対して、東北南半には大木(だいぎ)式土器文化圏が広がっていました。前期から長く続いてきた円筒土器文化も中期の最後には衰退し、南の大木式土器文化が徐々に浸透していきます。

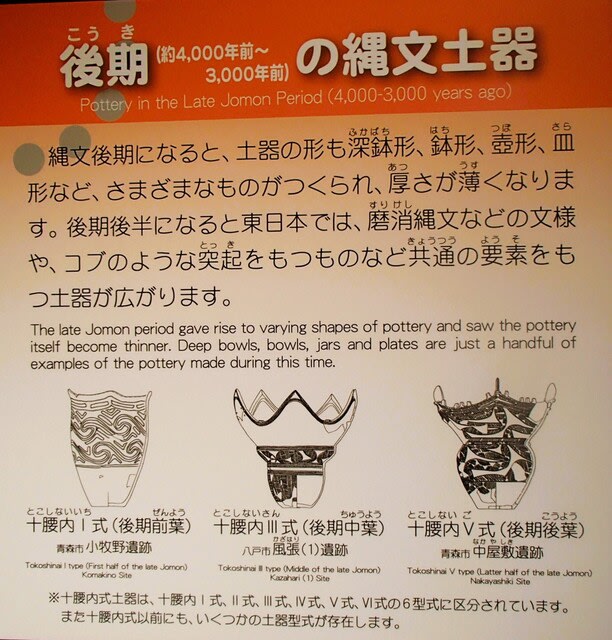

縄文時代後期

縄文時代後期は、気候が冷涼で湿潤な環境に悪化し、陸上の動植物に大きな被害を与え、特に東日本では、中期に爆発的な人口増加があったため、食料資源の枯渇に追い討ちをかけることとなり、壊滅的ともいえる打撃をうけたと考えられる時期です。

また、この時期には、呪術的・祭祀的遺物が豊富に作られ、多数の石を配置した「環状列石」や「配石遺構」、多量の土を盛土した「環状土籬」や「盛土遺構」などの大規模な遺構も多く作られます。

青森市内には、約400か所の遺跡が地中に眠っていますが、そのうち約120か所が後期の遺跡にあたります。

市内で調査された遺跡としては、環状列石をシンボルとする小牧野遺跡、石棺墓が見つかった山野峠遺跡、再葬用の土器棺墓が見つかった蛍沢遺跡、近年、クマの土製品が見つかった三内丸山(6)遺跡、そのほか近野遺跡や稲山遺跡などがあります。