おいらが、ものごころつきはじめた頃から気になっていたのが、戦後日本のアメリカ化現象。なんで、みんなアメリカの猿真似をしているのだろうというものだ。端的にいって、偽毛唐問題だ。

問題は、理解しやいすいことと理解しがたいことの両義性だ。つまり、最初、小学校4年生くらいの頃、1970年代後半のこと。1945年に日本は戦争に負けて貧乏になり、占領軍のお恵みを受けたという「物語」(事実と神話)を知り、敗残国民が豊かで強いアメリカに憧れることは理解できた。

敗戦後の日本人の少なからずが、アメリカ人のように暮らしたいと願い、実現させたのが高度成長を経た戦後日本なのだろう。日本人をして、「アメリカ人のように暮らしたいと願」わせしめたのはこういうイメージを見せつけられたからであるに違いない。 (愚記事:米国的生き方 [American Way of Life] としての児童公園、あるいは、パクリ元の判明)

しかし、それは屈辱的なことではないかとも思った。ちなみに、その頃、1970年代後半、札幌ではオリンピックはとうに終わり、もちろん戦争の痕跡はなく(小学生には見えず)、むしろ、ケンタッキー・フライドチキンの日本での何番目かのフランチャイズ店が、今はみないような、あのでかい"バケツ"の派手で大きなアメリカンな看板を誇示していた。悲しいことは、フライドチキンはうまく、コールスローをこんなものがあるのかと思ったことだ。

なんで、みんなアメリカの猿真似をしているのだろう(KFCがうまいからだ)ということに加えて、ちまたでは、アメリカ出羽守が圧倒的権力をもっていた。なんでも、「アメリカではこうだ」。「こんなことはアメリカではありえない」といえば、日本社会でのさばれたのである。哀れなことは、アメリカ出羽守に圧倒されることばかりでなく、自分もアメリカ出羽守のようにのさばることを望み、励んでしまうことだった。偽毛唐問題は自分の問題だった。

さて、その戦後日本の偽毛唐化、アメリカの猿真似は消費活動、経済活動で爆発的に示された、とおいらは思っていた。つまり、戦後日本の経済成長は、敗残国民の戦争傷痕の補償作用だろうと思っていた。(貧しく因循な)日本人を脱却して、(自由で豊かな)アメリカ人になろうとした文明現象だろうと思っていた。

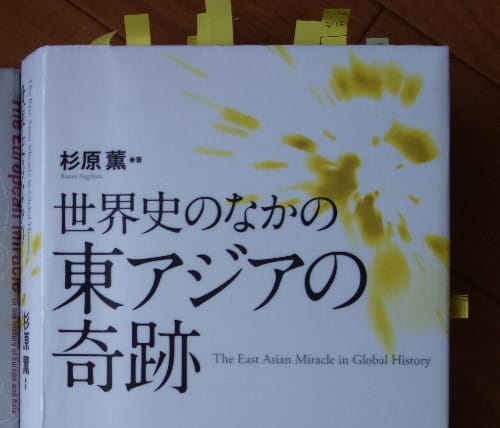

でも、違う論を知った。昨日のブログ記事で言及した、杉原薫の『世界史の東アジアの奇跡』にあった。「融合」。戦後日本の経済発展は、異なる経済発展経路の「融合」なのである。

■ 融合以前

今年春、京都に行った。その時、日本が毛唐化する前の生産現場を訪れることができた。扇状地の斜面を、多大な労働力投入により、田園(農産物産出資本)をつくった。近代以前のことだ。つまりは、「融合」の前だ。

■ 融合を知る

戦後日本の経済発展は、敗残国民の特殊な補償行為ではなく、経済史学的に説明できる現象なのだと、杉原薫の『世界史の東アジアの奇跡』は云う。

杉原薫、『世界史の東アジアの奇跡』の第9章 アジア太平洋経済圏の興隆、4節 文明の融合と矯正、に書いてある;

これまでの理解では、異なる文明が接触した時、衝突したり、対抗したりする場合には技術移転や文化の相互学習が起こりにくいとされてきた。 例えば植民地下のアジアでは、概して接触の強さに比べて、西洋の技術移転による経済的効果は限られていた。イギリスは、西洋文明を基準とする「道徳的物質的進歩」を植民地インドの人民に押し付けようとしたが、それ以前の文明への無理解と西洋文明の優位性への確信のために、多くのビジネスチャンスを逃してしまったように思われる。

(中略)

しかし、文明の接触は、衝突や棲み分けではなく、「融合」をもたらすこともある。相互学習に熱心な文明の間で接触が生じた場合には、むしろ文明の違いが大きければ大きいほど、ビジネス・チャンスも増える可能性がある。それはどのようにして生じたのであろうか 。

(中略)

ただ、工業化による大量生産方式のリズムやグローバル化によって、消費構造の突然の、しかし長期の経路依存性に依拠した変化が重要でなくなったわけではない。

そのような視点から、20世紀後半の東アジアを考えてみよう。第二次世界対戦後、アメリカとの技術格差、所得格差は圧倒的に見えた。自家用車や郊外の広い家、耐久消費財をベースにしたアメリカのライフ・スタイルが書物やマスメディアを通して伝えられ、人々の憧れの的となった。 他方。モンスーン・アジアの稲作経済に共通する初期条件のひとつは、激しい労働になれた膨大な人口を擁するということであった。 そこでは消費や生活水準の向上と勤勉とは必ずしも個人のレベルで直結するものではなく、家族(日本ではイエ制度も大きな役割を演じた)全体の剛性を高め、その共同体における地位を維持したいという強い動機を介して結びつくのが常であった。

教育を受けて、労働の質を向上させることに熱心な人達。直ちに西洋化はしないけれども、新しい消費財には極めて敏感に反応する人たち。こうした人たちがアメリカの大衆消費社会を発見し、自分たちの社会にも吸収可能だと感じた時、はっきりした目標が生まれた。消費意欲が労働投入の増加を誘発し、わずかな所得の増加が大衆消費財の需要を呼ぶという循環によって、大きな変化が起こるための準備が完了したのである。

日本の「実験」

融合のひとつの形を作ったのは戦後の日本である。 みずからの社会で生産していない商品を作ろうとする場合、まずその商品を輸入し、社会がその有用性を学習しながら輸入代替が始まるのが自然である。 占領期は、日本にとってアメリカの文化を理解する。社会的学習の格好の機会を提供した。そして、1950ー60年代に、最終消費需要の性格が急速に「西洋化」していく。 その過程は、外国の資本や移民をほとんど受け入れずに、ライセンスで購入した技術と欧米からの製品の輸入だけによって国産品を作るという、いわば純粋に日本人の立場から文明の融合を図る「実験」をしているかのようであった。

衣食住について簡単に見ると、まず衣では、和服から洋服への転換が進んだ。既製服の普及によって、サイズや体型に合った服や下着が量産され、簡単に入手できるようになったことが大きい。 また、米食からパン職への転換とともに、いわゆる副食の量が増え、むしろ副食のほうが主たる食事になった。都市では木造住宅に代わって鉄筋アパートが建てられ、しだいに郊外の住宅地が開発されていった。そのなかに家電製品がぎっしりと詰め込まれる。テレビ、洗濯機、冷蔵庫に始まり、ステレオ、エアコン 、電子レンジ 、ビデオが続いた。応接セット、ピアノなどの耐久消費財や、電話、自動車などもこれと並行して普及した(中村1993、18-23)。一連の変化が、根強く生き残っていた在来産業を衰退させ、近代的な最終消費財産業や新しい流通経路を育てた。

しかし、厳密に言うと国内市場は完全に西洋化したのではなく、バイカルチュラルな質を獲得したのである。衣食住の体系の中で例えば醤油とスパイスの、あるいはタタミと椅子の文化的分裂性が弱まり、統一性はなかったとしても一つの連続性を持ったシステムがしだいに出来上がっていった。

■ アメリカの影

杉原薫、『世界史の東アジアの奇跡』では、東アジアが奇跡的に経済発展した原因はアメリカと繋がったからであるといっている。自由化前のインドが経済発展しなかった理由はアメリカとの関係であると云っている;

インドが労働集約的工業化(「東アジアの奇跡」(後述)の肝)がうまくいかなかった理由は、繊維商品の市場を、「東アジアの奇跡」を経た東アジア諸国に奪われたことである。これはインドが非同盟路線を選び、米国の経済圏に参加しなかったからである。これについて杉原は「発展途上国の戦略にとって重要なのは、貿易の量やそのGDP比で表現される開放度だけではない。どの国と貿易を行い、どの国から資本を輸入したのかということが決定的に重要である。例えば、1950年代は、アメリカが世界経済の成長の原動力だった時期であり、自余の世界に願ってもない貿易と技術移転の拡大の機会を提供していた。日本はその機会の主要な受益者だったのに対し、インドはあえてそれを利用とはしなかった。」(p563)

▼ まとめ

杉原薫、『世界史の東アジアの奇跡』ほど「アメリカ万歳!」の本はみたことがない。岡崎久彦、阿川尚之も霞んでみえる。