中小企業庁は、「中小企業の会計に関する研究会」中間報告書を、2010年9月30日付で公表しました。

この報告書は、「会計制度の国際化の流れの中で、中小企業の実態に即した会計のあり方について検討を行うため」2010年2月に設置された「中小企業の会計に関する研究会」における検討結果を、中間的にとりまとめたものです。

「今後の対応の方向性」という項目の中で、結論が示されています。新しく中小企業の会計処理のあり方を示すものを取りまとめることには意義があるとして、その際の基本方針や手続について、以下のように述べています。

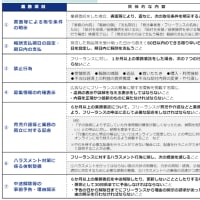

1.基本方針

・中小企業が会計実務の中で慣習として行っている会計処理(法人税法・企業会計原則に基づくものを含む。)のうち、会社法の「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」と言えるものを整理する。(これに適切に準拠している場合にあっては、その会計処理は会社法上適法であると事実上推定が及ぶものとすべき)

・企業の実態に応じた会計処理を選択できる幅のあるもの(企業会計基準や中小指針の適用も当然に認められるもの)とする。

・中小企業の経営者が理解できるよう、できる限り専門用語や難解な書きぶりを避け、簡潔かつ平易で分かりやすく書かれたものとする。

・記帳についても、重要な構成要素として取り入れたものとする。

・中小企業が、その成長に伴って、経営のあり方を発展させていくに際して、必要に応じて、適用する会計処理の方法を企業会計基準や中小指針へとスムーズに移行させることができるよう留意すべき

・中小企業の経理体制、実務における会計慣行、法人税法で定める処理との親和性を考慮し、これらを可能な範囲で適切な会計処理として認めるべき

・改定作業は数年に一度にとどめ、安定的なものとすべき

・今後、コンバージェンスが進むことが見込まれる企業会計基準とは、一線を画して、取りまとめ及び改訂作業を行うべき。すなわち、まずは、IFRSへのコンバージェンスを行った企業会計基準で行われる会計処理が、国内制度として安定的に運用されているか、中小企業が行う会計慣行として定着しているか、中小企業の会計慣行として妥当なものかを見極めることが必要

2.取りまとめの手続

・企業会計基準をベースに、それを簡素化するアプローチ(トップダウン・アプローチ)ではなく、対象とする中小企業の属性を検討し、取得原価主義、企業会計原則等を踏まえつつ、積み上げ方式で策定するアプローチ(ボトムアップ・アプローチ)を採るべき

・多数の中小企業関係者(中小企業団体、金融機関など)、中小企業、小規模零細企業、公認会計士や税理士等の中小企業会計の専門家やそれらの団体及び関係官庁が参加するプロセスを経ることが重要

・中小企業関係者等が中心となって取りまとめ、その過程で、関係官庁(中小企業庁等)が事務局となって議論の調整役等を担うこととすべき

・中小企業庁、法務省、金融庁などの関係官庁、中小企業団体や金融機関などの中小企業関係者、税理士や公認会計士といった中小企業会計の専門家やそれらの団体が協力して、中小企業への指導、教育、普及等に努めることとすべき

最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

2000年

人気記事