退職後の職業を何と書くべきかという微妙に悩ましい話と、それに合わせた退職後の収入のサマリの話を書く。

早期退職してから自称ヒキニートなので、確定申告書には『無職』と書いている。アンケート等の職業選択(記入)でも基本的に『無職』を選んでいる。気を使っているのか、『お勤めでないかた』という選択肢がある場合もある。

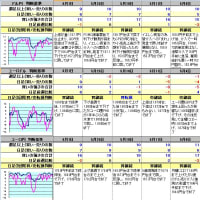

幾つか事例をピックアップしてみると以下のような感じだ。

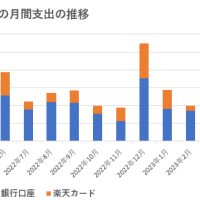

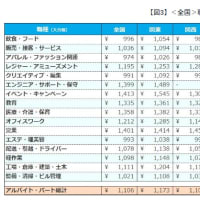

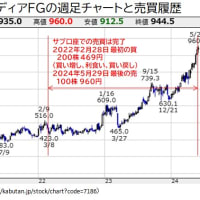

早期退職後の収入では、株式配当や売買益など株式投資関連の収入が一番多く、昨年までの2年は300万円ほどあった。それで、『その他』を選んで、『個人投資家』と記入するのが適切かなと思う時もある。特に、収入の選択で300~500万円を選ぼうとすると、余計に無職とは合わない気がする。

ぐっと減るし、不安定さが増すが、FXでの利益もある。

60歳に達して公的年金の扱いの厚生年金基金を受給するようになった。そうなると職業選択がさらにややこしくなった。『定年退職』とか『年金受給者』という選択肢がある場合もある。そもそも早期退職だし、厚生年金基金も年間20万円程度(源泉徴収後)で、年金で暮らしている訳ではない。税金や社会保険料でその何倍も払っている。

60歳に達して公的年金の扱いの厚生年金基金を受給するようになった。そうなると職業選択がさらにややこしくなった。『定年退職』とか『年金受給者』という選択肢がある場合もある。そもそも早期退職だし、厚生年金基金も年間20万円程度(源泉徴収後)で、年金で暮らしている訳ではない。税金や社会保険料でその何倍も払っている。

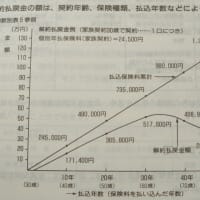

30歳代からの自助努力の結果として、個人年金保険や変額年金保険も年金形式で受け取っている。しかし、2つ合わせても年110万円(税引前)に過ぎず、これに厚生年金基金を足し合わせても生活費の半分も賄えない。

マンション2部屋を昔から賃貸していて、数万円程度になってしまうが不動産所得(収入ではない)もある。事例3の場合だと、家賃収入等あると『お勤めの方』を選ぶようになっていたりする。

マンション2部屋を昔から賃貸していて、数万円程度になってしまうが不動産所得(収入ではない)もある。事例3の場合だと、家賃収入等あると『お勤めの方』を選ぶようになっていたりする。

不動産の減価償却方法は、以前は定額法と定率法が選択できたが、定率法の方が初期の頃の償却額が大きく、節税には有利だった(所得税の累進税率の関係で長期的には実は定額法の方が得になる場合の方が多い)。そのため、平成4年に『所得税の減価償却資産の償却方法の届出書』というのを不動産賃貸業者として税務署に提出した。それに基づいて今も定率法を採用して確定申告している。

また、消費税が導入されて賃貸住宅の家賃に対しても消費税がかけられていた頃(1989年から2年間だけ)の話ではあるが、平成5年に『消費税課税事業者選択不適用届出書』というのも税務署に提出した。

業としてやっている訳ではないし、白色申告だけど、税務署に2つも届出書を提出しているのだから、正式には『不動産賃貸業者』とすべきなのだろうか。

そう考えると、その頃から最近はやりの副業をしていたことになるのかな。当時は減価償却費が大きくて不動産所得はマイナスで、確定申告して住民税は普通徴収(給与から天引き)にしていたから、会社には不動産所得があることは分かっていたと思うが。

どうでもいいような話なのではあるが、職業選択はいつも微妙に悩ましいと思っている。

どうでもいいような話なのではあるが、職業選択はいつも微妙に悩ましいと思っている。