昔、高校の時に習った人間の本能、最近の男女平等の風潮、新型コロナウイルス感染症の死亡率などに関する雑感です。

生物の二大本能

高校1年の時、生物の授業の最初の頃に生物の二大本能は生命維持と子孫繁栄だと習った(そう記憶しているが、もう45年ほど前のことだし、今はどうか知らない)。すごくしっくりきたし、それ以降、人間について考える際は、根本のところにはこの二大本能があるのだ考えるようになった。欲望で言えば、食欲と性欲が直結していて、その点も分かりやすい。

退職してから、NHKの『ダーウィンが来た!』を毎週見るようになっているが、動物の基本的行動はすべて二大本能に基づいていることがよく分かる。行動のほとんどが、エサを取って、生き延びて、子供を残すことに費やされている。

利己的な遺伝子

40年ほど前、ベストセラーになり、話題になった『利己的な遺伝子』という本があった。生物は、遺伝子が生き残るための生存機械であって、遺伝子の乗り物だ。遺伝子は、生存機械を乗り捨てていきながら、自らのコピーを次々と広めていく、というような内容だ。二大本能の話と、あまりにしっくりき過ぎて、改めて本を読もうと思わなかったほどだ。

確認してみると、2018年に40周年記念版が出版されていた。

出所:アマゾン(上の切り抜きにアマゾンへのリンクはない)

著者についてのアマゾンの説明の中に以下の記述があった。

-----

「集団遺伝学と動物行動学の結婚」による学問成果を、数式を使わずにドーキンス流に提示したもので、それまでの生命観を180度転換した。

-----

私にしてみれば、転換されたのではなく、0度に近い感じだった。新品で買うほどの気もないので、ブックオフで売ってれば読んでみようかなと思っている。

-----

「集団遺伝学と動物行動学の結婚」による学問成果を、数式を使わずにドーキンス流に提示したもので、それまでの生命観を180度転換した。

-----

私にしてみれば、転換されたのではなく、0度に近い感じだった。新品で買うほどの気もないので、ブックオフで売ってれば読んでみようかなと思っている。

文化と社会生活

人間は、知性や理性、文化を発達させ、社会生活を営んできた訳であるから、根本のところに二大本能があったとしても、本能のままに行動する訳ではない。長年の間に国や地域で築かれた文化があり、社会の制度があり、それらに基づいて社会生活を営んでいる。本能むき出しの行動は眉を顰められるだろうし、犯罪にもなりえる。

最近は男女平等とか多様性とかも重要視される。従来の文化をも超越する概念となっている。そういう正しさ(ポリティカル・コレクトネス)は否定しがたいものであるし、新しい考え方を取り入れて文化が進展していくのも悪いことではない。しかし、男女(オスとメス)は元々生物としての本来の役割が違うのだから区別はあって当然だし、何が何でもすべて同等でなければならないというのも私には理解しがたい。

ましてや、特定の人や団体を攻撃する際の根拠(絶対的正義)として使われたりすると、ちょっとおかしいのではないかと思ってしまう。最近の話題だと、東京五輪の組織委員会の森会長の(切取)発言を巡る騒動なんかが典型的だ。

子供をもつ方が自然

だいぶ前だが、子供を作らないと決めた女性のインタビュー記事を読んだことがある。子供を作らない理由を社会状況も含めて理路整然と列挙していて、なんか違和感を感じた。そこまでしないと自分が納得できないのか、あるいは親等に何か言われた際に答える必要があったのか、とか考えてしまった。

子供を作るかどうかは夫婦の問題だし、他人がとやかくいう話でもない。ただ、生物的に言えば、夫婦(男女=オスとメス)は子供を作って育てるのが自然だとは思う。過去を遡れば、今より厳しい時代がほとんどだったが、人類は営々と世代を重ねてきたのだ。

生存競争と自然淘汰

生物の歴史は生存競争の歴史だ。他の生物との競争はもちろん、同一種の生物の間でも競争がある。生存環境が変われば、その環境に適応できない生物は自然淘汰されてきた。これらによって、生物的に優秀な、あるいはその環境で生き残こるのに適した遺伝子が残されていくのだ。

動物がオスとメスに分かれているのは、多様性を増す手段だと認識している。オスとメスの遺伝子の組み合わせによって多様性が増し、自然淘汰に強くなる。そのために世代交代もある。普段は、生存競争の中で、優秀なオスとメスの遺伝子が残されてきた。動物の場合、大抵は肉体的に強いオスが遺伝子をたくさん残せるようになっている。人間の場合も、長くそういう状況だったと思う。映画の『マッドマックス』とか、コミックの『北斗の拳』など世紀末を舞台にしたものも、結局、強さが必要ということが基本になっている。

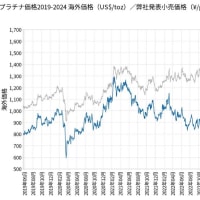

新型コロナウイルス感染症では、高齢者や基礎疾患のある人が重症化しやすく、死亡率が高くなっている。さらに男性の方が死亡率が高いらしい。以下の記事に年代別、男女別の死亡率のグラフがある。

男女の差は別として、高齢者や基礎疾患のある人の死亡率が高いのは、生物として同一種の中で生き残る個体という観点からは極めて自然なことだ。もちろん対策が不要とか死亡しても当然だとかいうつもりは全くない。

ウイルス性の病気に限らず、伝染病等が蔓延して人口が一時的に大きく減少するということも人類の歴史の中では度々起きてきた。有名なところでは、中世(14世紀)欧州でのペストでは欧州の人口の約3分の1が亡くなったと言われている。第一次世界大戦期(1918~1920年)の世界的なスペイン風邪でも世界人口の3割近くが感染し、内2割ほどが亡くなったと推測されている。ただ、そういう環境の中でも多くの人が生き延び、世代を重ねてきたのも事実だ。

現代では経済力が最重要

現代では経済力が最重要

現代社会で生命維持と子孫繁栄を考える場合、肉体的な強さで勝負する要素は少なくなっているので、精神的な強さや知力なども重要だ。そしてさらには、それらを総合的に発揮した結果としての経済力が最重要になっているように思う。子供を育てるのに20年ほどかかり、その間ずっとそれなりのお金がかかるので、経済力がないと子育てが難しいのは間違いないだろう。

「愛があれば」とか「貧しくても」とかいうのはカッコいいが、ほとんどの人は現実的ではないことは分かっているだろう。ある程度のお金がない限り、多くのことがままならない。その観点から、一番の少子化対策は、経済をしっかり発展させ、子育てしやすい経済状況を維持していくことだと思っている。

しかしながら、日本経済は長い間低迷したままだ(以前の記事の中の主要国のGDPの推移グラフ)。給与水準は1990年代よりも下がっている。下手にバブルを潰し、その後の対応も誤り、緊縮財政を重視してきた結果だ。今後も期待できないような気がする。各自にできることは限られるが、前にも書いたように克己心をもって生活し、少しでも経済力を高めるよう努力することだと思っている。

【2021.4.10追記】

現代では経済力が最重要と書いたが、それを裏付けるようなデータがあった。令和2年版 少子化社会対策白書 にある下記の男性の雇用形態別や年収別の有配偶率の図表だ。

出所: 令和2年版 少子化社会対策白書 第1部 少子化対策の現状 第1章 少子化をめぐる現状(4)

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2020/r02webhonpen/html/b1_s1-1-4.html

正規雇用で年収が高い男性ほど有配偶率が高いという当たり前のことが裏付けられている。妻や子供を養うにはお金が必要だから、収入が低いと結婚もし難いということだ。白書に現状認識としてこういう図表があるのだから、当然政府も分かっている。

子ども庁を創設するニュースが最近流れているが、そんな看板みたいな形を作るのではなく、経済・社会政策をしっかりやればいいだけだと思う。また、省庁横断的な役割は内閣官房/内閣府が果たすべきだと思う。 子ども庁は次の衆院選に向けた一般受けするアピールの一つなのか。