__最近は、「達筆」とゆーほどの書には、とんとお目にかからなくなった

テレビ画面に時々大きく映される、たとえば「防衛省」の看板の筆字…… ありゃ酷い、素人の小学生レベルかと存ずる

書道の手習が大人の嗜みであった時代は、少なくとも水準以下の自分の書を世間に出さないだけの慎みがあったものだ

筆字は、書くひとの修練とスキルが如実にあらわれる伝統芸術であろー、看板に書くのは一際難しい

もっとも、現代書家と呼ばれる輩も、ただ珍しい形(ロゴ・デザイン)や筆致(人工的なカスレや染みの濃淡等)を求めるあまり、古典における品格もなく、迫力にも濃やかさにも欠ける

いわゆる「自由な書(❓)」がもてはやされる風潮に便乗したよーな基礎鍛錬の出来ていない書家が多いよーに感じる

昔の、たとえば昭和の時代のテレビ時代劇では、独特の書体(オリジナルの書体)を持った達人が、出演キャストの人名クレジットを書いておられた、実に味のある書体で統一されたエンドロールやオープニングロールは見事なものであった

いまはNHK大河のタイトルであっても、感心しない変な字体(レタリング)と筆遣いの書が目白押しである(特に若手がイビツな字形に走りやすい)

かえって、『真田丸』のよーに、左官職人が一気呵成にモノしたコテの書の方が、自然な風韻を湛えて心地よい

__ ちょっと「書道」の始源に遡ってみたい

書家の誰もが「書聖」と崇める人物といったら……

中国の東晋王朝の名門で、老子と同じく高級官僚だった

王羲之(おうぎし、303〜361)であろー

―王羲之から連綿と地下水脈のごとく伝承され、はるばる大陸を訪れた

空海(774-835) の御手に大切に手渡され、

伝わるべき人に正しく伝授された中華文明の御宝以上のモノ……

王羲之…… 智永和尚…… 唐の虞世南・褚遂良・欧陽詢・顔真卿……

陸彦遠…… 張旭・徐浩・徐◯(王+寿)…… 韓方明…… 空海…… (嵯峨天皇・淳和天皇)

それが、今では書道と呼ばれている『入木道(じゅぼくどう)』であった

[※ 但し、福島県の『うつくしま電子事典』によると、

>入木道とは東漢の学者・蔡邕(さいよう)の霊地で、仙人より伝えられた書法が始まりだといいます。]

この呼び名は、王羲之が墨で字を書いた祝版(神祭りの祭文を書く板)を、工人が削ってみると、なんと墨が三分(約9mm)も木の内側に染みこんでいたとゆー王羲之の筆力の強さを物語る「入木三分」の故事に由来するものである

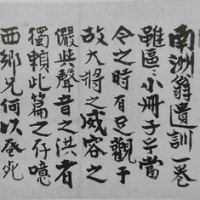

尊円親王が著した『入木抄』(1352年)より

> 「古賢能書の筆のつかひ様は、いづくにも精霊有りて弱き所無し」

訳;昔からよい書というものは、どこもかしこも生きていて、弱いところがない

‥‥ この『入木抄』を解釈した書である、

橘行精『入木抄釈義』の巻末には、入木道相承の系統図が示されている…

その中で、特に丸印を付けられた人物が五人いる

・空海〜

・藤原行成〜 (この御仁の和様には惚れ惚れする)

・持明院基規〜

・青蓮院宮尊円法親王〜 (新陰流の剣豪・丸目蔵人は「青蓮院流」の能筆だった)

・清水谷一流祖集材〜

この流れを汲み、入木道五十三世を継いだのが、無刀流開祖・山岡鉄舟である

『鉄舟偶語』の中から、自身の筆法を述べた条りを引用すると…

>唐・韓方明より釈僧・空海入唐して直伝を受たる十二執筆の法なり、

幼年の頃、古伝統五十二世飛騨国人・岩佐一亭に従ひ学ひたれとも、書は尤拙し、然れとも数年かきなれたる処ありて、

【 天地萬物 悉く皆 一筆に帰する 】

処を発明す、

故に終日幾万字を書すれとも、曽て労せす、倦さるあり、

…… 師の一亭は、若き鉄舟(当時は、橘氏系の小野高歩.後に山岡家養子)に以下を授ける

「大師伝来十二点」

「永字八法」

「永字七十二点」

「変体附法(八分書点画、草行楷点画)」

「篆書法(別梵字之書法)」

―鉄舟は、王羲之の『十七帖』を特に尊んだと伝え聞くが、習い始めは「一」の字ばかりを三年只管(ひたすら)書き続けたとか……

真摯な神道家でもあった、明治の政治家にして能書の副島種臣(蒼海)に似たよーな習字法がある

> 【 全心の書 】 とは、副島が習字をしていた使用人に次のように語った逸話に基づく。

「まず全心をこめ、これより遅くは書けないというくらい遅く最初の線を書く。

その後も気をこめて出来るだけ遅く書く。

構成や間隔は考えるな。

そうやって修業を積めば、曲がっても筋の通った書になる。」

‥‥ 山岡鉄舟は、書・禅・剣の三位一如であったから、

鬼鉄・ボロ鉄と称された剣のモーレツ修行よろしく、毛筆の修行も参禅と並行して徹底して行なった

その正統が、谷中の全生庵(安倍元総理も坐禅に通った)で、「筆禅道」とゆー形で伝承されている

惜しまれてならないが、物故なされた寺山旦中居士がやっていらした「筆禅道(横山天啓翁の命名)」の修行道場があった…… 寺山さんは、酒田の南洲神社にも西郷さんの真筆を御覧になるためにお越しになったことがある

【左の和服姿の人物が、書仙と称された横山天啓(雪堂)翁。右の人物は、水平社の行者・栗須七郎。

山形県生まれの横山は、福島県生まれの龍禅子・張堂寂俊(入木道正統四十六世)に師事した。

背景の「神人不ニ」の墨蹟は横山の一行書、なんとも大らかにして凄まじい】

【明治40年に、比叡山の北泉藻誉上人から「入木道」の口秘を伝授された張堂寂俊老師。山岡鉄舟が伝承した入木道とは異なる系譜につらなるが、入木道の正統伝承者。一子相伝ではないからね、色々な連枝がある。

>「心を水の如くせよ。心を無心に岬を去る雲の如くせよ。然らば書は自ら自在なり」(龍禅子🐉)】

【龍禅子・大龍と号した張堂寂俊の自由自在な書】

【寺山旦中居士による、「入木道」の「無字棒(一本線)」の練習。入木道では、横一文字(横棒)ばかりを三年練習しつづけるが、寺山の筆禅会では、対角線の一の字を書き続ける】

【寺山旦中、「心外無法」「天下第一峰 富士山🗻」の書画作品】

墨気(ぼっき)の冴えとか、筆運びにあらわれる禅機とか、通常の習字法の観方とはまったく違った観点から発される、寺山さんの「書」評は独創的なもので、古人の達人ぶりを今に伝えている

> この書(最澄『久隔帖』)を見て

第一に気付くのは、清澄極まりない墨気と、格調の高いその風姿である。スッキリとしていて、隅々まで心がゆきとどいている。筆端が活きていて、一点のスキもないのである。少し単調だと言えば言えないこともないが、そこがてらうところの微塵もないところで、基礎に最も適すると思うのである。わずかでも気どりや、はったりのあるものでは、基礎には不適当である。

清い風韻は古今随一で、品格の高いその風姿は、「集字聖教序」にそっくりである。最澄が「集字聖教序」を習ったことは、この書風や、奈良時代の手習が羲之の書を尊重したことなどからして、まずまちがいない。「集字聖教序」の肉筆が、もし現存したら、恐らくこのような線質を有するものと思えるのである。

たいていは、こういう品格の高いものは、初心者には無理だから、もっと容易なものをやれというが、初心者こそこういった癖のないものをやるべきなのである。学び易いからといって癖のあるものをやると、一度ついた癖を除くのは大へんだからである

[※ 寺中旦中『筆禅道』参学名品より]

宮本武蔵『五輪の書』に云ふ、「観の目つよく、見の目よわく云々」とゆー消息でありましょー

ちなみに鉄舟も、書を習う初学者から、最初のお手本は何にすべきかと訊かれて、「まよわず第一等のものに参じなさい」と王羲之を薦めたと聞く

ここで、鉄舟を深く崇敬して「高歩院」(「高歩」は鉄舟の名より)を建立なすった大森曹玄老師にご登場していただこー

大森師は、かの天覧兜割りの剣客・榊原鍵吉の後継者・山田次朗吉から、直心影流を学び、その正統を継ぎ……

禅は、天龍寺の関精拙・関牧翁両師から(滴水下の)臨済禅の印可をうけている

花園大学の学長もつとめられた大森師であったが、『剣と禅』『書と禅』とゆーシンプルなタイトルの名著もモノしておられる

特に『書と禅』(春秋社刊、1973)のなかで、禅匠の書(墨蹟)が一風変わった特徴を持つことを、割と科学的アプローチでもって証明なさっている

禅僧の墨蹟は、「境涯の書」と呼ばれ、現代書道では傍流あつかいでまったく芸術的に評価されていないが……

よく出来た 墨蹟の墨字を、電子顕微鏡で約3〜5万倍に拡大して見ると、その粒子が規則正しく整列してあることを突き止めた

なんの力によるものか、実際に大森師の書籍にはその電子顕微鏡の写真が掲載されてある

禅僧の禅定力が、分子配列に影響を及ぼすとゆーことになる

実例として、山岡鉄舟は49歳で大悟徹底されたが、それを期に書風が一変されている、悟る前と後とでは素人がみても違いがハッキリと判る

ここで、寺山旦中/角井博『墨跡の鑑賞基礎知識』(至文堂刊、2000)より、寺山居士の観る処にも耳を傾けてみよー

> (鉄舟の真筆と贋筆の電子顕微鏡写真を見較べて)これを観ると、本物の方は墨汁の粒子が生きた立体的構造のように感じられるが、偽物の方は雑でバラバラに感じられないだろうか。

> ‥‥ 書の墨は、炭素という極めて鋭敏な物質が主成分ゆえ、作者の人体エネルギー(これを気といってもよい)の程度により、墨汁の粒子が活性化されると思われるからである。

その人体エネルギーの強弱、清濁、精粗によって、炭素粒子が微妙に反応し、墨気に迫力・清澄・明朗・深厚・幽玄・高雅・尊厳・温潤・崇高等の美観を呈するのであろう。

ゆえに書は、三千年来他の物質に代ることなく墨を使用し、しかもそれが古いほどいいなどと言っているのである。古い方がニカワが枯れて、炭素が純化する為であろう。

最近は墨磨り機なるものまで開発されたが、やはり人間の手で磨る方がよいというのは、これ又人体エネルギーに係わる問題だ。そんなことが今日、次第に科学的にも解明されつつある。

[※ 『人体科学』第3巻第一号、平成六年五月、「書のサーモグラフィによる一評価」町好雄参照]

‥‥ その良き墨蹟とゆーものは、素人の眼でも長い間眺めていると自然に感じるものらしい

たとえば床の間に掛け軸を吊るして、一年も眺めていれば、その妙味がはっきりと分かる、飽きないのだ

汲めども尽きない魅力を肌で感じるといったらよいか、例えば白隠の「棒」や「南無地獄大菩薩」などの禅機に溢れたドギツイ書は、床の間に掛けると「息が詰まる」ほどの圧力を感じて、普通の人は掛け続けられないものだと聞く

白隠の禅画は、ジョン・レノンも自宅の和室(「白隠」を迎えるために特別拵えした部屋)に掛けて、「イマジン」などの名曲のインスピレーションとなったとは有名な話だ

> ある日曜日、湯島の店を任せていた娘が自宅に走ってきたという。

店にジョン・レノンとオノ・ヨーコが来て、浮世絵を見たいといっているという。

もちろん、木村はレノンの何たるかは知らない。程度の悪い北斎でも見せる積りで自宅に招くと、入り口の床の白隠の達磨図を見て動かない。

売って欲しいという。値を云うとかまわない。

二階に通すと、曾我蕭白を見て、また欲しい。ついでに仙崖も。そして芭蕉の短冊をどうしても譲れという。

俳句なんか分からないだろうといってもきかない。

負けて譲ると、ロンドンに帰ったら、この軸のために日本家屋を建てて、これを架けるから、御願いだから悲しまないでくれ、とジョン・レノンは木村東介をかきくどいたという。

こうなれば、下手な日本人に売るよりよい。

レノンに頼まれて、別の店に連れていく途中、時間があわないというので、歌舞伎座に寄ることにした。

演目は、歌右衛門と勘三郎の隅田川。もっと派手なものがよかったのに、と思っていると、ジョン・レノンは滂沱の涙を流している。

東介は、レノンを歌右衛門の楽屋にともなって紹介した。

「英国のビートルズの首領、ジョン・レノンが来て、貴方の隅田川の演技を見て感極まり、是非紹介してくれというので連れて来ました。一目会ってやって下さい」(「ジョン・レノンと歌右衛門」『不忍界隈』)

この時、購入した白隠の『遠羅天釜(おらてがま)』の直接的な影響のもとに作られたのが、名曲『イマジン』である。

[※ 福田和也『日本国怪物列伝』〜木村東介〜「ジョン・レノンの涙」より]

人物紹介;木村東介(1901〜1992)山形県米沢市生れの美術商、東京湯島の「羽黒洞」店主、ジョン・レノン夫妻の来店は1971年の出来事。

禅定力のある高僧の墨蹟には、それだけの力が潜んでいる

この消息は、仏像も古いものほどシンプルで神品であるし、刀剣も古いものほど神韻縹渺たる佇まいを纏うものらしい

古人は純粋な志しをもち、入神の技を無心で発揮するからであろー

書の名品は、茶道でも珍重されるが、「侘び茶」の嚆矢たる

村田珠光は、臨済禅の一休さんの下に参禅なされて印可の証として、墨蹟『流れ圜悟(えんご)』を譲り受けた直弟子である

茶の湯の千家では、大徳寺(一休さんの寺)で参禅修行するのが通例であるよーだ

圜悟克勤(1063〜1135)は、禅宗五祖法演の法嗣で公案集『碧巖録』を著した中国宋代臨済宗の傑物である

茶の道では、曰く付きの『流れ圜悟』と『破れ虚堂』(虚堂和尚の墨蹟)は、茶掛けの掛軸の双璧である

ほかにも禅僧の墨蹟で重宝されるのは、大燈国師や白隠(ともに毒々しいまでの太字)、良寛や蓮月尼(ともに細字の高手)、

一休宗純や慈雲飲光も異彩を放っている

現代では梅林僧堂の三生軒や香夢室、山本玄峰や足利紫山、加藤耕山などの叩き上げの老師方が居られる

【さすがはご皇胤と云われる一休宗純。「諸悪莫作 衆善奉行」の造形・筆捌きともに凄まじい禅機にあふれている。この奔放すぎる筆致は習った字ではないだろうと見られている。】

【慈雲尊者とうやまわれる、別格の仏教者。「不識」「南無仏」、破格の書であり、一目で慈雲飲光と判別できるオリジナリティあふるる書風】

【白隠の、大迫力の「南無地獄大菩薩」「棒」】

【梅林僧堂の護法鬼、三生軒の豪放な書

東海猷禅玄達老師(三生軒) Yuzen Gentatsu(1841〜1917)】

【三生軒から嗣法した香夢室の、綿密な書】

【私の禅は、この山本玄峰老師に始まる。「玄峰塔」は絶筆である。「堪え難きを堪え、忍び難きを忍ぶ」の詔勅の一節は、鈴木貫太郎(総理)閣下が玄峰老師の言葉を忍び込ませたものらしい。幼い頃から苦労の人であった。】

意外にも、鈴木大拙や西田幾多郎 も良い墨蹟を書いたらしい、学者ながらきちんと本格の参禅をなさっているからね

墨蹟とは、一般に禅の書なのだが……

墨蹟の最高峰となると、文句なしに真言宗の空海さんなのだ

道元さんも日蓮さんも、素晴らしい風格の逸品なのだが、「三筆」の空海さんと較べることは敵うまい、ひとり最澄さんの静かで謙虚な書風のみが匹敵するくらいであろーか

空海の書は、現代書道家からも最高評価をうけている、いわばオールマイティーな、無敵の能筆なのである(空海は、顔法=顔真卿・ガンシンケイ=顔儒に所属する顔回の子孫、も大好きで取り入れている♪)

伊勢白山道のリーディングでは、書聖王羲之は老子の転生因子を持ち、空海はその王羲之の転生因子をもつ

[※ たしか王羲之『十七帖』の中に、丹薬(仙人になる薬、水銀か?)を常用していたとの記述がある、ご長男には、王玄之と名付けておられる

道教の煉丹術は唐の時代にも大流行していて、第十二代皇帝・憲宗は、丹薬の副作用で命を落としている

一方、空海も「丹生(にふ)=水銀」とは極めて縁が深い、高野山結界七里の霊域は、すべて巨大な水銀鉱床の上にある、お大師さんの晩年の皮膚病は、鉱毒(水銀中毒)によるもので、病死されたと診る向きもある

因みに、空海開山と伝わる、出羽三山奥の院の湯殿山も水銀鉱床の上にあり、かの「即身仏」のミイラ信仰は湯殿山独特のものである]

若き日の私は、王羲之の真筆がもはや存在していない(唐の太宗皇帝が亡くなるときに、愛蔵の真筆を自らの柩の中に入れさせた為)ことを、心から儚んだものだったが……

上野の国立博物館で、空海の書に対峙したときに、まちがいなく王羲之の風韻を身体全体で感じて震えた

「入木道」は、空海さんを通して漏れなくまるごと日の本に伝えられたのである

入木の伝承者、唐の虞世南の楷書を、槍の名人・高橋泥舟が裂帛の気合をこめて臨書したものが、王法の楷書の臨書手本として最高峰のものらしい。

【非の打ち所がない、泥舟の楷書】

【江戸っ子の代表的人物、高橋泥舟の枯淡で風流な筆遣い】

あの、枯れ枝が這うよーな、独特の筆遣いをみせる泥舟が古式に則り一点一画揺るがせにせずに筆を振るった楷書は、すこぶる王道にかなった神品であった

王羲之の精神といおーか、スピリットが老荘の道教の深奥と同源だとすれば、それが書にあらわれても不思議ではない

新約聖書にキリストが砂浜に字を書いた記述があり、キリストの墨蹟も見てみたいと切に思う

やはり、そのひとならではの屹立した境涯が反映された書になることだろー

陶芸の加藤唐九郎や、板画の棟方志功、右翼の頭山満翁(慈雲尊者と似ている)や八極拳の劉雲樵(中国人)などもよい

【棟方志功の堂々たる書、「乾坤一掃」】

【頭山満「敬神」】

【西郷南洲の遺志を継ぐ志士、立雲☁️・頭山満翁の破格の書、「敬天愛人」】

【八極拳の神槍・李書文の最後の弟子・劉雲樵老師の、あまりにも達筆な書】

一休さんの純粋無雑な「一」の字は、さすがは天皇のご落胤と思わせる風韻があるにしても、またいくら白隠の如く波瀾万丈すぎる境涯をおくったとしても…… 「境涯の書」とゆー意味では、到底弘法大師・空海には遠く及ばない

つまる処、人間が手の延長で筆をつかい、自らを露わにしたものが、書画とゆーことになろーか

中国の修行者で溢れる一山の禅道場で、何千人もの僧を束ねる長者を選ぶのに、目の前を歩かせてみて決めたとゆー逸話が遺っている

その宗教が宇宙の真理につながったものであるならば、その宗教にもとづいた身体の動かし方が存在するのは最もだと感ずる

ならば、その手の筆遣いが宇宙の真理を体現することもありそーにも思える

不思議なことに、墨とゆー液体はその波動に反応するといえるのかも知れない

書道は、かたちに囚われなければ、存外に奥深いものである、面白い手遊びであることは確かである

手遊びとはいうものの、天地人照応させて行なう全身全霊運動であることは確かである。

生涯をかけて磨くに足るものであろう。

ゆめゆめ手の先だけの「書」とならないように。

_________ 玉の海草